开放式创新实证研究述评与未来展望

张 峰

(南开大学国际商务研究所,天津300457)

一、引 言

随着现代信息技术的快速发展和知识型员工的加速流动,企业创新活动的边界日趋模糊,“开放式创新”逐渐成为更多企业的选择。OECD 对12个国家59 家企业的一项调查研究表明,有51%的企业将5%的研发预算用于支持外部研发,有31%的企业外部研发比例超过10%。与“封闭式创新”相比,“开放式创新”能够通过与顾客、供应商、竞争对手等外部主体的广泛互动,在降低创新风险的同时获得更多的外部资源(Chesbrough,2005和2006)。

自Chesbrough(2003)正式提出“开放式创新”概念以来,该主题引起了国内外学者的广泛关注。“R&D Management”、“International Journal of Technology Management”等期刊相继出版了该主题的专刊。但总体而言,开放式创新研究尚处在早期的快速积累阶段(Gassmann 等,2010;Lichtenthaler,2011),未形成统一的理论体系,而且以理论构建或案例分析为主,实证研究数量有限(Dahlander和Gann,2010)。无论从理论发展还是从实践指导层面看,进一步的实证研究都是非常必要的:一方面,实证研究可以为开放式创新的合理性及其理论观点提供必要的依据,以推动规范化、系统性理论框架的建立;另一方面,开放式创新活动日益普遍,企业面临越来越多的管理风险和障碍(Enkel等,2009),未来需要实证检验开放式创新的内外机制,为企业提供更加可靠的指导。对现有实证研究进行述评,可以帮助我们理清该领域的既有理论架构和研究设计及主要局限。这既有助于我们加深对这一前沿领域理论研究的认识,还可以为后续的实证研究提供必要的参考和借鉴。

二、开放式创新实证研究现状评介

我们利用国内外大学图书馆提供的电子数据库,以“open innovation”、“openness”、“开放式创新”、“开放”等为关键词进行了全面的文献搜索,并进一步通过题目、关键词、摘要等筛选出28篇相关实证研究文献。根据研究主题的不同,现有实证研究可以被分为两大类:(1)内向型开放式创新模式研究。该模式指向资源获取过程的开放,即企业通过购买或交换等方式从外部主体获取创新资源,是一个由外及内(outside-in)的过程。(2)外向型开放式创新模式研究。该模式指向资源开发过程的开放,即企业通过公开或出售等方式借助外部主体的力量开展研发或自身技术资源商业化活动,是一个由内及外(inside-out)的过程。在28篇研究文献中,内向型主题的研究有22篇,外向型主题的研究有六篇。

进一步地,无论是内向型还是外向型主题的研究,均主要关注和探讨以下两个问题:(1)(不同程度或类型的)开放式创新与绩效的关系,以此为开放式创新的合理性提供实证依据。内向型主题的研究主要探讨外部资源获取与绩效的关系,而外向型主题的研究则主要探讨技术资源商业化与绩效的关系。(2)影响开放式创新与绩效关系的情境因素,即开放式创新的获利机制问题。随着研究的深入,学者们认识到开放式创新不仅有积极作用,表现为获得更多的创意、知识等(多样性利益),以及降低购买者对被唯一供应商锁定的风险感知、促进其对产品的接受(采纳利益)(Boudreau,2010),而且也有不利影响,表现为过多的资源吸收和外部主体参与会增加吸收和协调成本(吸收/协调利益),以及外部主体的参与可能会削弱企业对自身所研发的技术或产品的控制(占有利益)(Enkel等,2009)。因此,学者们开始关注开放式创新与绩效之间的情境因素,以试图明晰在什么样的条件或机制下开放式创新能够实现多样性与吸收/协调、采纳与占有利益之间的平衡,从而促进企业绩效的改善。

下面,我们围绕上述两个问题,分别对内向型和外向型主题的代表性研究进行评介。

(一)内向型开放式创新

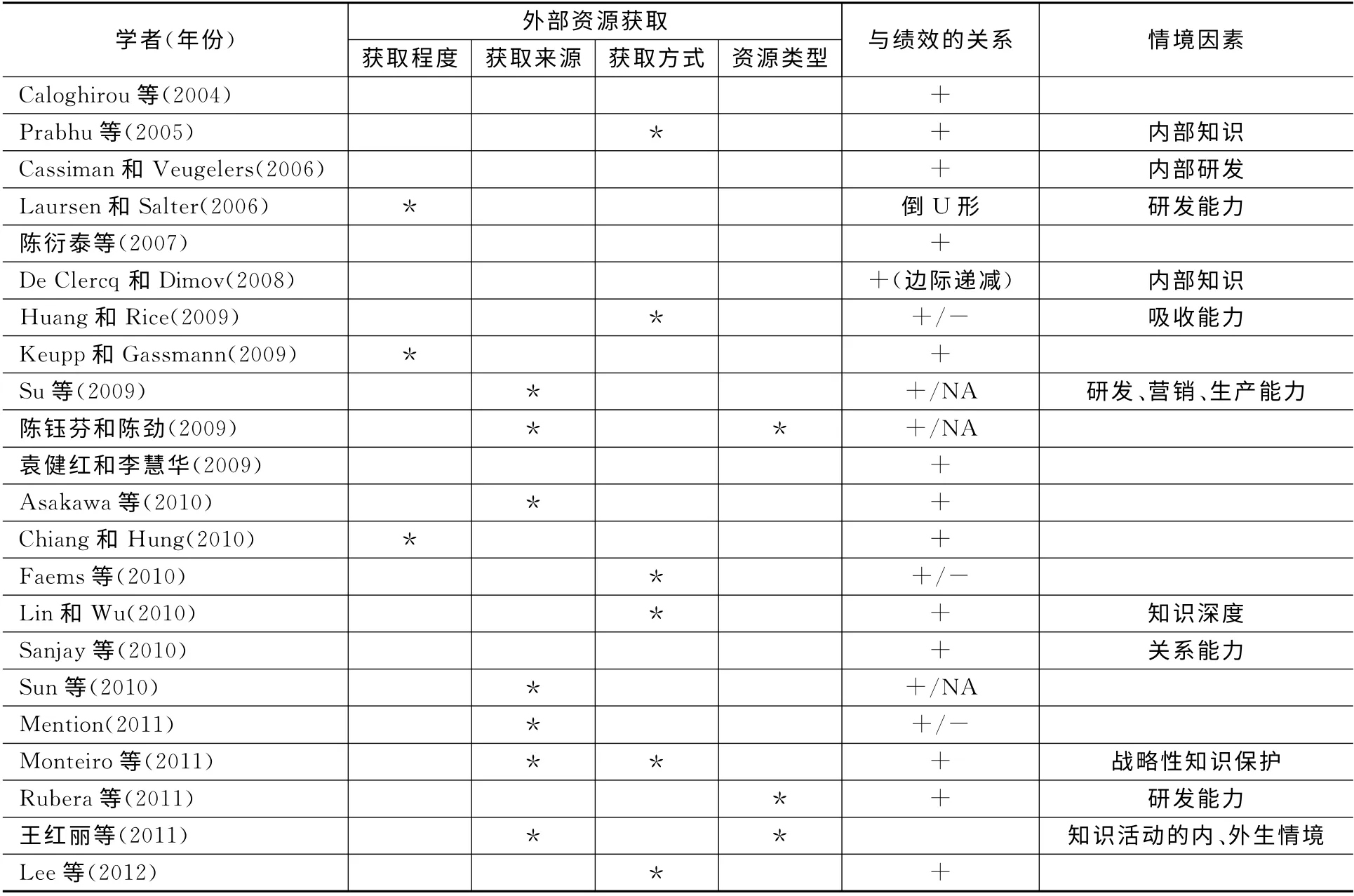

内向型主题的实证研究从不同角度(资源获取的程度和类型)对外部资源获取与绩效的关系及影响两者关系的情境因素进行了探讨,表1给出了该主题的现有实证研究汇总情况。

1.外部资源获取的程度和类型。根据研究视角的不同,我们可以将内向型主题的实证研究分为四类:第一类是基于外部资源获取程度的研究。该类研究主要探讨外部资源获取的广度和深度对绩效的影响,前者指企业获取外部资源的渠道种类,后者指企业从某类渠道获取资源的程度。这方面的代表性研究有Laursen 和Salter(2006)、Keupp 和Gassmann(2009)、Chiang 和 Hung(2010)等。第二类是基于外部资源来源(外部主体)的研究。该类研究主要关注从不同类型的外部主体获取资源会对绩效产生怎样的差异性影响。现有研究在基于产业链位置、性质、资源交换目的等属性对外部主体进行划分的基础上,选择其中一种或多种外部主体进行分析。例如,Su等(2009)基于产业链位置提出并分析了四类外部主体——上游的供应商、下游的顾客、同一水平位置的竞争对手以及大学和研究机构。第三类是基于外部资源获取方式的研究。该类研究主要关注不同性质的获取方式对绩效的影响。例如,Huang和Rice(2009)将获取方式划分为基于市场交易(技术购买等)和基于企业间协作(组织间网络等)两类;Monteiro等(2011)将获取方式划分为正式和非正式两类,前者指企业通过建立正式的合作关系,以购买或相互协作的方式获取资源,后者指企业通过非正式的渠道或方式获取资源。第四类研究则主要探讨企业所获取的不同类型的外部资源会对绩效产生怎样的影响。例如,Rubera 等(2011)将外部资源划分为创意资源、技术知识资源以及半成品或成品等三类。

2.外部资源获取与绩效的关系。关于外部资源获取与绩效的关系,现有实证研究未得出一致的结论。有些学者认为通过搜寻和获取外部资源,开放式创新能够帮助企业识别更多的创新机会、获取更多的创意和技术资源,进而改善企业绩效。例如,Monteiro等(2011)基于英国创新调查数据的研究表明,正式和非正式的外部资源获取均有助于改进创新绩效(产品创新和流程创新);Caloghirou等(2004)对欧洲七国食品、化工、电通、计算机等行业的558家企业的调查研究表明,通过科技或商业杂志获取外部(知识)资源对企业创新绩效具有正向影响。此外,Lee等(2012)对韩国股票市场的事件研究、Sanjay 等(2010)对204家高科技企业的问卷调查研究、袁健红和李慧华(2009)基于中国某省工业企业的创新调查数据研究、陈衍泰等(2007)对江浙沪闽四地的241家中小高新技术企业的分析等,也均支持外部资源获取对企业绩效具有正向促进作用的观点。还有一些研究则表明,由于企业吸收能力的局限及管理和协调成本,外部资源获取与企业绩效之间并非简单的线性或正向关系。例如,Laursen 和Salter(2006)基于2707家英国制造企业创新调查数据的研究表明,由于内部吸收的有限性,外部资源获取(广度和深度)与创新绩效之间存在倒U形关系;类似地,De Clercq 和Dimov(2008)对200家美国风险投资企业的纵向研究显示,与外部主体的合作会促进企业绩效,但过多外部主体的加入会因协调成本的增加而导致边际利益递减。进一步地,Faems等(2010)基于获取方式(技术联盟)的视角,从价值提升和成本增加两个层面探讨了开放式创新对企业财务绩效的影响。Faems等(2010)基于305家比利时制造企业的调查数据研究发现,技术联盟的多样性会改进企业的产品创新绩效,进而改善财务绩效,但同时会因成本增加而对财务绩效产生负面影响,并且在短期内,成本增加会超过价值提升。

此外,相关研究还表明,不同类型的外部资源获取对绩效的影响存在差异,不能一概而论。第一,不同类型的获取来源对绩效的影响不同。例如,Su等(2009)对79家台湾生物科技企业的调查研究表明,企业与大学和科研机构等合作对创新程度具有显著的正向影响,而与顾客、供应商和竞争对手等合作则不存在显著影响。第二,不同类型的获取方式对绩效的影响不同。例如,Huang和Rice(2009)利用292 家澳大利亚中小制造企业创新调查的面板数据(1994~1998 年)研究发现,基于协作的组织间网络正向影响创新绩效,而基于市场交易的技术购买则因“挤出效应”的存在而负向影响创新绩效。第三,不同类型的外部资源对绩效的影响不同。例如,陈钰芬和陈劲(2009)对209家中国创新企业的调查研究显示,从外部主体获取的市场信息资源和技术资源会改善企业的创新绩效,而制造能力等资源对创新绩效则不存在显著影响。

3.影响外部资源获取与绩效关系的情境因素。鉴于有关外部资源获取与绩效关系的结论不一,有学者开始考虑两者之间的中间机制,即两者关系会受到哪些情境因素的影响。其中最具代表性的是吸收能力观点。该观点认为开放式创新的成功取决于两个基本要素:第一,企业必须保持开放的状态,以获取更多的资源;第二,企业具有识别、获取、开发和整合外部资源的系统或能力,即“企业能够获得更多的经济租,并不仅仅因为拥有更好的资源,而是因为企业能够更好地支配和使用这些资源”(Mahoney 和Pandain,1992;Newbert,2007)。基于该观点,一些研究分析并证实了吸收能力或反映吸收能力强弱的内部知识、研发能力等因素对外部资源获取与绩效关系的促进作用。例如,Huang和Rice(2009)基于获取方式视角的研究表明,组织间网络对绩效的直接影响较弱,技术购买对绩效的直接影响为负,但吸收能力与两者之间的交互均会对绩效产生显著的正向影响,即在吸收能力较强的情况下,外部资源获取会更有效地改善企业绩效。类似地,Cassiman和Veugelers(2006)对714 家比利时制造企业及Rubera等(2011)对239 家意大利企业的研究显示,企业的内部研发能力与外部资源获取存在正向交互效应。此外,还有一些学者检验了关系能力(Sanjay 等,2010)、营销能力和生产能力(Su等,2009)等其他变量的作用。另一种具有代表性的是“非我发明”(“Not Invented Here”,NIH)综合征观点。该观点与吸收能力观点恰恰相反,认为企业对外部资源的搜寻和获取会受到组织内部特别是技术员工的阻碍,企业内部研发能力越强,这种阻碍会越大,进而越不利于企业绩效的提升。Laursen和Salter(2006)的实证研究结果表明,企业研发能力对外部资源获取(广度和深度)与绩效的关系具有负向调节作用,从而支持NIH 观点。此外,De Clercq和Dimov(2008)研究发现,企业内部的知识积累及与外部主体的合作都会促进企业绩效改善,但两者不存在正向交互效应——当企业内部缺乏知识时,与外部主体的合作反而更有效。

除了上述两种代表性观点,还有一些研究者从其他视角挖掘了相关的情境因素。例如,Monteiro等(2011)发现战略性知识保护对企业创新绩效有显著的正向影响,但对外部知识获取(正式或非正式)与创新绩效的关系具有负向调节作用。因此,企业应该在知识保护和开放式创新之间寻求一种有效的平衡。王红丽等(2011)基于350份中国企业调查问卷研究指出,知识活动的内生情境(社会关系紧密程度、互动机制等)与外生情境(知识距离、组织距离等)会显著影响外部创新知识特性及知识活动主体因素与企业绩效的关系。

表1 内向型开放式创新实证研究汇总

(二)外向型开放式创新

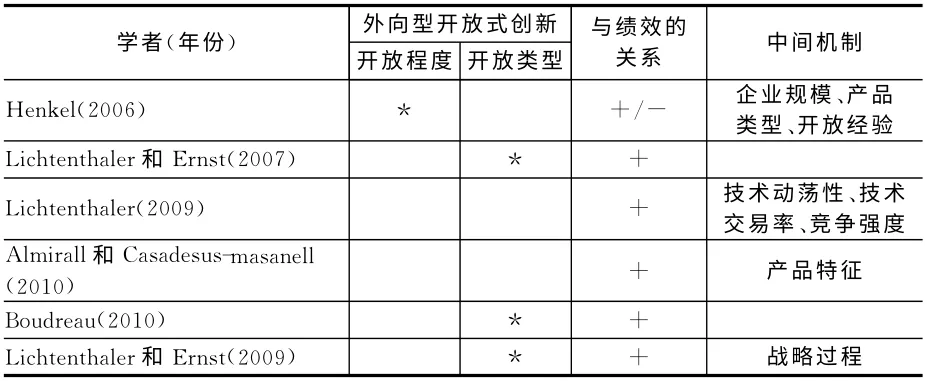

与内向型主题的研究相比,外向型主题的实证研究非常少,仅有六篇。在现有研究中,学者们同样主要关注开放式创新(程度和类型)与绩效的关系及影响两者关系的情境因素两个问题,表2给出了该主题的现有实证研究汇总。

表2 外向型开放式创新实证研究汇总

1.外向型开放式创新与绩效的关系。外向型开放式创新强调企业通过公开或出售的方式借助外部主体的力量开展研发或自身技术资源商业化活动。

一方面,一些学者认为与封闭式创新相比,外向型开放式创新有经济(获得许可费等额外收入)和战略(获得研发支持、建立行业标准等)两方面的利益优势(Rivette和Kline,2000;Gassmann和Reepmeyer,2005;Lichtenthaler,2009),从而能够促进企业绩效的提升。这一观点得到了一些实证研究的支持。例如,Lichtenthaler 和 Ernst(2007)基于154家欧洲大中型企业的调查数据研究发现,授权许可、联盟、技术出售等技术外部商业化(external technology commercialization,ETC)活动对企业绩效具有正向影响。Boudreau(2010)基于掌上电脑开发商的面板数据证实了授权外部主体使用研发平台和共享研发平台这两种开放方式对企业绩效具有正向影响。

另一方面,随着研究的深入,一些学者指出外向型开放式创新也会产生负向影响,如过多外部主体的参与可能会导致企业失去控制或占有创新利益的能力、协调成本增加、被竞争对手复制等问题(Henkel,2006;Lichtenthaler,2009;Boudreau,2010)。Henkel(2006)以典型的开放式创新产业——开源软件为研究情境,详细阐释了开放式创新可能产生的不利影响。

2.影响外向型开放式创新与绩效关系的情境因素。对外向型开放式创新与绩效关系的不同认识促使研究者们开始考虑影响两者关系的情境变量,即在什么样的内、外部情境下外向型开放式创新能够更有效地改善企业绩效。

有四篇实证研究文献分别从外部环境、产品特征和组织要素等三个方面对该问题进行了探讨。第一,企业所属行业的技术动荡性、技术交易率、竞争强度等特征会影响开放式创新的效果。在技术变化频繁的行业中,外向型开放战略能够帮助企业获得更多的外部技术支持,而且技术的外部商业化使企业可以在较短时间内获得较多的经济利益,以抵消开放战略的负向影响。Lichtenthaler(2009)对德国、奥地利和瑞士等国家的136家大中型工业企业的分析证实了这一观点。第二,企业的产品类型和特征也会影响开放式创新与绩效的关系。当产品复杂程度(产品属性与顾客价值匹配的复杂程度)较低时,允许外部主体参与所需付出的控制成本远低于企业从中获取的多样性收益,从而促进企业绩效的提升。Almirall和Casadesus-masanell(2010)基于仿真模型分析证实了这一观点。此外,当存在难以模仿的互补品时,企业在开放式创新过程中通常能够较好地规避产品被竞争对手模仿的风险(Henkel,2006),从而获利。第三,企业的组织结构、流程、经验等也是影响开放式创新效果的重要因素。例如,Lichtenthaler和Ernst(2009)认为,企业实施正式的技术许可战略、实现其与企业整体战略的有效整合,可以帮助企业前瞻性地识别更多的外部商业化机会,对技术外部商业化活动进行系统管理,实现协同效应。两位学者对德国、奥地利和瑞士等国家的136家大中型工业企业的研究证实了这一观点。

三、现存问题与未来研究展望

(一)现存问题

上文围绕开放式创新与绩效的关系及影响两者关系的情境因素两个问题对现有实证研究进行了系统梳理,在此基础上,我们从研究的内容、结论和设计等方面对现存问题进行分析。

首先,研究主题和内容方面。(1)现有实证研究偏重于内向型主题,其原因可能在于,与强调吸收技术、创意等外部资源的内向型开放式创新相比,强调外部主体参与企业研发或商业化活动的外向型开放式创新在实际操作过程中会面临知识产权保护、利益分配等若干管理问题(王雎,2010),从而一方面导致开展和实施外向型开放式创新的企业为数不多,并且限于开源软件和高科技领域,另一方面造成目前学术界对上述管理问题的理论探讨并不明晰。因此,样本的局限和理论的不成熟制约了相关实证研究的开展。(2)进一步地,仅有的几篇外向型主题研究文献通常集中探讨某一特定方式(如技术许可),而缺乏对不同方式的整合研究。这可能也与当前企业的外向型开放式创新实践活动较少有关。此外,尽管有四篇文献对影响外向型开放式创新效果的情境因素进行了一些分析和检验,但视角分散且不全面,如缺乏对企业文化和激励机制等方面的研究。(3)我们尚未发现内向型和外向型主题的整合研究,而企业往往同时开展这两类创新活动(如战略联盟、交叉授权许可等)。此外,现有研究通常假设或默认外部主体的参与是主动的,而没有探讨相关的激励问题。由于经济回报不确定,知识产权存在被侵占的风险,因此,实际情况可能并非如此(West和Gallagher,2006)。

其次,研究结论方面。尽管学者对内向型开放式创新做了较多的实证研究且渐成体系,但关于外部资源获取与绩效的关系未得出一致的结论。其原因可能在于:(1)现有文献的研究视角过于分散。例如,有基于外部资源获取来源的研究,也有基于外部资源获取方式的研究。即使同一视角下的研究也有不同的维度划分和选择,如Su等(2009)和Monteiro等(2011)对外部主体的不同划分。研究视角和维度划分方式的不同导致了研究结论的不同。(2)对影响两者关系的情境因素研究不够全面。外部资源获取与绩效的关系会受到特定情境因素的影响,但在22 篇文献中仅有11篇对此进行了探讨,而且视角较分散、结论不一致。因此,对情境因素探讨的欠缺也是导致现有实证研究结论不一致的重要原因。

最后,研究设计方面。(1)现有研究大多采用发达国家高科技企业或制造企业的样本数据,而缺乏对中小企业、其他行业以及发展中国家的实证检验。(2)现有研究主要基于企业,而没有针对创新项目或员工展开。正如Lichtenthaler(2010)所指出的,员工的态度是构成企业能力的基础,因而会影响企业开放式创新的实施。(3)现有研究只关注某一时期的开放战略与绩效,而缺乏基于时序数据的动态研究。

(二)未来研究展望

尽管现有研究对开放式创新的合理性及其获利机制进行了很好的探索,但未来还应在以下几方面继续深化相关实证研究:

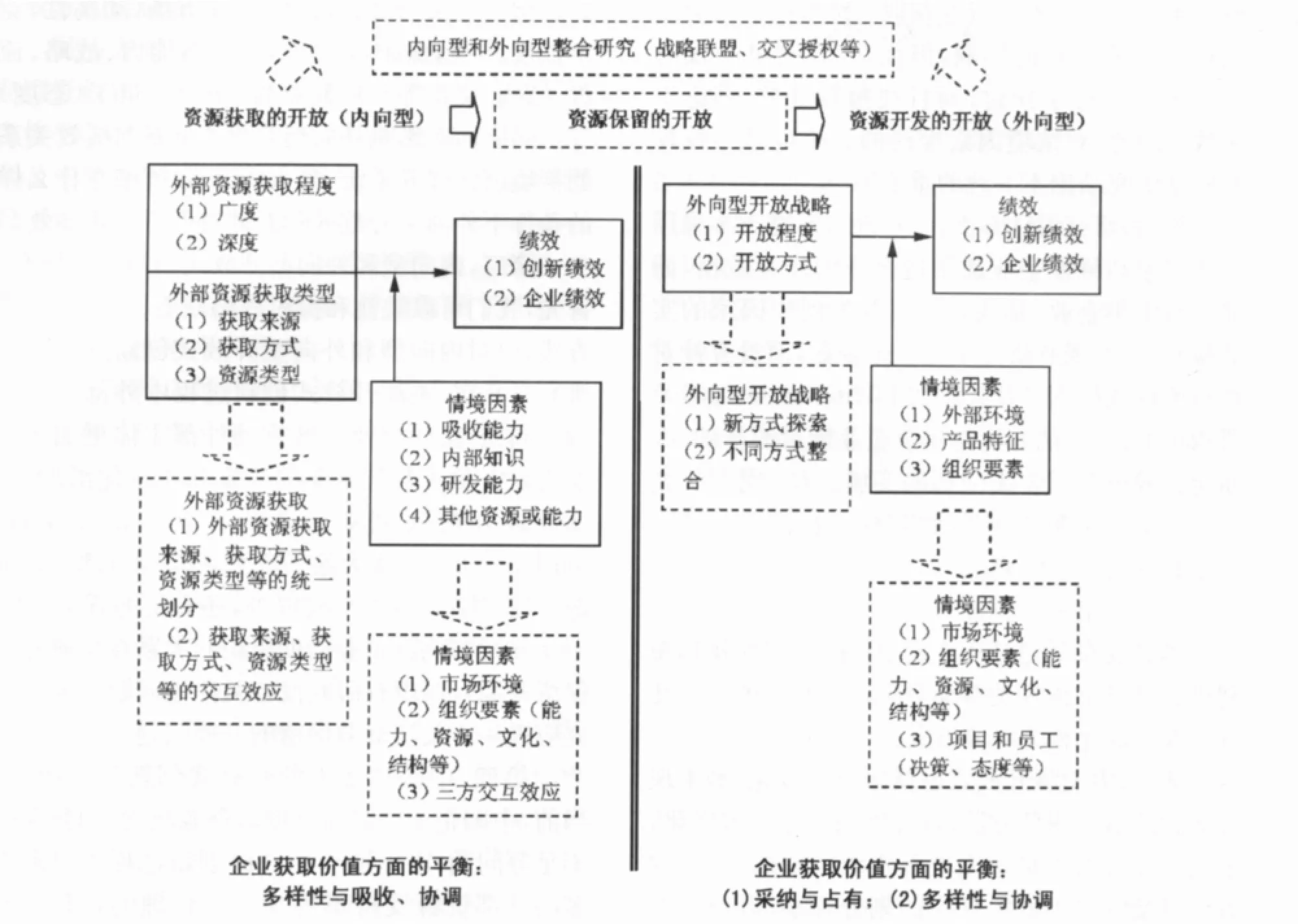

第一,内向型开放式创新研究。首先,鉴于现有文献的研究视角分散,且维度划分标准多样化,未来研究可以尝试建立外部资源获取来源、获取方式以及资源类型等统一的划分标准,以便更准确地了解和掌握不同类型的外部资源获取对绩效的差异性影响,并进行研究结论之间的比较。其次,在科学划分外部资源获取类型的基础上,我们可以对获取来源、获取方式以及资源类型等不同视角进行整合研究,如对外部主体与资源类型或获取方式的整合研究,以更清楚地构建外部资源获取战略的内在架构及其与绩效的关系,从而更准确地指导企业的开放式创新活动。最后,我们还可以对影响外部资源获取与绩效关系的吸收能力及文化、结构、流程等其他组织要素进行系统、深入的研究,同时关注外部环境的作用,甚至考虑三方交互的影响,以解决现有研究结论不一致的问题(吸收能力观点与“非我发明”综合征观点的对立),从而明晰内向型开放式创新的获利机制。

第二,外向型开放式创新研究。首先,对企业在外向型开放式创新过程中可能面临的知识产权保护、利益分配等问题进行理论探讨,并结合具体实践分析其他可能的外向型开放方式及其对绩效的影响。其次,我们可以尝试从市场(动荡性、竞争强度、专利保护等)、企业(动态能力、战略、流程、结构、文化等)、创新项目(决策)、员工(态度)等不同层面对影响外向型开放式创新与绩效关系的情境因素展开系统、深入研究,以明晰在什么样的条件下外向型开放式创新能够促进企业绩效。

第三,内向型和外向型开放式创新整合研究。首先,我们可以关注和探讨战略联盟、交叉授权等方式,以对内向型和外向型开放式创新进行整合研究。其次,关注开放式创新过程中外部主体的激励问题,指导企业有效推动外部主体更加积极地贡献资源及参与企业的研发和商业化活动,从而促进开放式创新活动的开展。最后,Lichtenthaler(2010)认为除了资源获取(内向型)和资源开发(外向型)的开放以外,还有资源保留(Retention)的开放(企业借助组织间关系在企业外部保留资源),而现有研究没有关注该问题。未来研究应进一步关注资源保留的开放问题。

第四,中国情境下的开放式创新问题研究。当前,中国企业普遍面临创新资源缺乏、创新经验不足等问题,因而适当地开放创新过程以寻求更多的外部资源支持不失为一种合理的选择。例如,华为公司在注重内部研发投入的同时,还与全球领先运营商合作建立了20多个联合创新中心。需要指出的是,中国的知识产权保护制度并不完善,中国企业的开放式创新战略可能面临较大的风险。因此,如何在借鉴国外研究的基础上,结合中国的特定情境构建适合中国企业的开放式创新理论框架并予以检验,是一个重要的研究课题。进一步地,在我国知识产权保护制度并不完善的情境下,企业实施“外向型”模式,即向其他个体或组织开放资源使用和开发创新平台,容易引发知识产权归属不明确、技术泄露等问题;同时,开放式创新中资源的分散性也加大了专利等知识产权运用的难度。而“内向型”模式则对于当前缺乏创新资源和经验的中国企业来说更具有可操作性。因此,在当前情境下,我们可以优先着重考虑中国企业的内向型开放式创新模式。

综上分析,我们构建了一个开放式创新实证研究的整合框架(参见图1)。

图1 开放式创新实证研究整合框架

[1]Almirall E and Casadesus-masanell R.Open versus closed innovation:A model of discovery and divergence[J].Academy of Management Review,2010,35(1):27-47.

[2]Asakawa K,et al.Firms’open innovation policies,laboratories’external collaborations,and laboratories’R&D performance[J].R&D Management,2010,40(2):109-123.

[3]Boudreau K.Open platform strategies and innovation:Granting access vs.devolving control[J].Management Science,2010,56(10):1849-1872.

[4]Chiang Y H and Hung K P.Exploring open search strategies and perceived innovation performance from the perspective of inter-organizational knowledge flows[J].R&D Management,2010,40(3):292-299.

[5]Dahlander L and Gann D M.How open is innovation?[J].Research Policy,2010,39(6):699-709.

[6]De Clercq D and Dimov D.Internal knowledge development and external knowledge access in venture capital investment performance[J].Journal of Management Studies,2008,45(3):585-612.

[7]Enkel E,et al.Open R&D and open innovation:Exploring the phenomenon[J].R&D Management,2009,39(4):311-316.

[8]Faems D,et al.Technology alliance portfolios and financial performance:Value-enhancing and cost-increasing effects of open innovation[J].Journal of Product Innovation Management,2010,27(6):785-796.

[9]Henkel J.Selective revealing in open innovation processes:The case of embedded Linux[J].Research Policy,2006,35(7):953-969.

[10]Huang F and Rice J.The role of absorptive capacity in facilitating“open innovation”outcomes:A study of Australian SMEs in the manufacturing sector[J].International Journal of Innovation Management,2009,13(2):201-220.

[11]Keupp M M and Gassmann O.Determinants and archetype users of open innovation[J].R&D Management,2009,39(4):331-341.

[12]Laursen K and Salter A.Open for innovation:The role of openness in explaining innovation performance among UK manufacturing firms[J].Strategic Management Journal,2006,27(2):131-150.

[13]Lee H,et al.Open technology innovation activity and firm value:Evidence from Korean firms[J].Applied Economics,2012,44(27):3551-3561.

[14]Lichtenthaler U and Ernst H.External technology commercialization in large firms:Results of a quantitative benchmarking study[J].R&D Management,2007,37(5):383-397.

[15]Lichtenthaler U and Ernst H.Technology licensing strategies:The interaction of process and content characteristics[J].Strategic Organization,2009,7(2):183-221.

[16]Lichtenthaler U and Lichtenthaler E.A capability-based framework for open innovation:Complementing absorptive capacity[J].Journal of Management Studies,2009,46(8):1315-1338.

[17]Lichtenthaler U.Outbound open innovation and its effect on firm performance:Examining environmental influences[J].R&D Management,2009,39(4):317-330.

[18]Lichtenthaler U.Open innovation:Past research,current debates,and future directions[J].Academy of Management Perspectives,2011,25(1):75-93.

[19]Lin B W and Wu C H.How does knowledge depth moderate the performance of internal and external knowledge sourcing strategies?[J].Technovation,2010,30(11-12):582-589.

[20]Mention A L.Co-operation and co-opetition as open innovation practices in the service sector:Which influence on innovation novelty?[J].Technovation,2011,31(1):44-53.

[21]Prabhu J C,et al.The impact of acquisitions on innovation:Poison pill,placebo or tonic?[J].Journal of Marketing,2005,69(1):114-130.

[22]Spithoven A,et al.Building absorptive capacity to organise inbound open innovation in traditional industries[J].Technovation,2011,31(1):10-21.

[23]Su Y S,et al.How do internal capabilities and external partnerships affect innovativeness?[J].Asia Pacific Journal of Management,2009,26(2):309-331.

[24]Sun H Y,et al.The simultaneous impact of supplier and customer involvement on new product performance[J].Journal of Technology Management &Innovation,2010,5(4):70-82.

[25]Terwiesch C and Xu Y.Innovation contests,open innovation,and multiagent problem solving[J].Management Science,2008,54(9):1529-1543.

[26]West J.How open is open enough?Melding proprietary and open source platform strategies[J].Research Policy,2003,32(7):1259-1285.

[27]陈衍泰等.开放式创新文化与企业创新绩效关系的研究——来自江浙沪闽四地的数据实证[J].科学学研究,2007,(3):567-572.

[28]陈钰芬,陈劲.开放式创新促进创新绩效的机理研究[J].科研管理,2009,(4):1-9.

[29]王红丽等.开放式创新模式下的知识治理绩效实证研究[J].科学学研究,2011,(6):949-960.

[30]袁健红,李慧华.开放式创新对企业创新新颖程度的影响[J].科学学研究,2009,(12):1892-1899.