创业学习研究回顾与整合框架构建

蔡 莉,单标安,汤淑琴,高 祥

(1.吉林大学管理学院,吉林长春130022;2.吉林大学创业研究中心,吉林长春130022)

一、引 言

创业是创业者识别、评价和开发机会的过程(Shane和Venkataraman,2000)。创业者在成功识别到机会以后就要对机会进行开发,并应对机会开发过程中面临的各种不确定因素(Minniti和Bygrave,2001)。许多相关研究表明,创业者在创业过程中必须解决机会识别和资源获取两大问题(Xiao等,2010)。成功识别机会是进行创业的前提,只有在识别到有价值的机会以后,创业者才能通过开发机会来创建新企业。而对机会的有效开发要求创业者投入必要的资源,但创业者个人的资源是十分有限的,因此,创业者在开发创业机会的过程中必须解决以什么方式、从哪里获取外部资源的问题。

创业者先前积累的经验在其识别机会和获取资源以开发机会方面起着重要的作用,创业者可以利用以往在创建、管理企业以及相关行业从业时积累的经验来有效摆脱新企业创建过程中面临的机会识别和新进入劣势的困境(Politis,2005)。经验学习有助于创业者更好地应对不确定性和克服新企业创建过程中遇到的困难,即进行创业学习以更好地创业。事实上,经验学习只是创业学习的一个重要方面,或者说一种重要方式。现实中,创业者不但要开展经验学习,而且还会通过观察他人的行为进行反思性学习(认知学习)(Holcomb,2009)。创业学习通常采取经验学习、认知学习和实践学习三种不同的方式,这些不同的学习方式都会对新企业创建过程产生重要的影响(Greeno等,1996)。

虽然许多学者都强调创业学习对于创业的重要性,但现有研究仍停留在概念界定阶段。由于创业学习这一概念涉及管理学、心理学和社会学等多个学科,因此,不同学科背景的学者对创业学习的理解存在一定的分歧。此外,现有研究还存在对创业知识的内涵及学习方式认识不足、创业学习测量工具缺失等问题。因此,笔者认为有必要对已有相关研究进行系统梳理,以便发现并弥补现有相关研究所存在的不足。

二、创业学习及相关概念内涵界定

现有的创业学习研究主要关注创业学习过程,更确切地说,关注创业者在创业过程中如何通过学习来取得创业成功,因而涉及一些与创业学习相关的重要概念,如创业知识、学习方式等。下面在文献梳理的基础上界定创业学习、创业知识和学习方式的内涵。

(一)创业学习

目前,学者们从不同的视角来界定创业学习的内涵。我们通过文献梳理发现,Deakins 和Free(1998)是较早提出创业学习概念的学者,他们俩把创业学习定义为创业者在创业过程中为了提升网络化能力、总结经验、反思既往战略、认知失误、获取资源、吸收外部成员加入创业团队等而进行的学习。后来,Rae和Carswell(2001)把创业学习描述为个体在识别和开发机会以及组建和管理新企业的过程中重构新方法的过程。他们提出了一些颇具代表性的观点,认为机会和现实生活中存在的问题会引发学习,学习既是个体自身又是社会化的行为过程,基于现有知识的学习有助于产生新的想法、发现新的可能性和创立新的理论。Minniti和Bygrave在2001年完成了一项比较经典的创业学习研究,并且被后续学者广泛引用。他俩认为创业者不仅要为了总结成功的经验而进行学习,而且还必须从失败中吸取教训,并且把创业学习定义为能够增强创业者自信心并扩充其知识集合的行为过程。

国际顶级创业学术期刊《Entrepreneurship Theory and Practice》于2005年推出了一期创业学习专辑,专门载文论述了创业学习问题。在这期专辑中,Politis(2005)对创业学习这个概念进行了深入的剖析,运用经验学习理论分析了创业学习过程,把创业学习看作是持续开发有关创建和管理新企业的知识的过程。近年来,国内也有学者开始关注创业学习问题,如陈文婷和李新春(2010)以中国创业企业为研究对象提出了创新思考、外部资源获取、信息共享、经验反思、战略试验等五个创业学习的构成维度。

目前,学者们还远未能就创业学习的内涵达成共识。一些学者把创业学习看作是创造知识的过程,如Minniti和Bygrave(2001)、Politis(2005)、Cope(2005)以及Hamilton(2011)等学者认为创业学习是创业者获取、积累、创造知识的过程;而另一些学者则从知识获取途径的角度来理解创业学习,如Cope(2003)、Holcomb 等(2009)、Petkova(2009)、Crick(2011)认为创业者可通过观察他人行为、积累经验(尤其是总结失败的教训)、试错等方式来学习和掌握知识。虽然以上学者对创业学习内涵的理解还存在一定的分歧,但他们都把获取创业知识看作是创业学习的结果(Politis,2005)。

现有的创业学习研究在分析层次上也存在分歧。绝大部分学者都把创业学习看作是个体层次的概念,即认为创业学习是创业者的个体行为。但也有少数学者认为,创业学习研究不应只针对创业者个体,而应该针对创业企业的总体行为,如我国学者陈文婷和李新春(2010)、刘井建(2011)等都持有这种观点。值得一提的是,这些学者对于组织层次创业学习的理解与组织学习的概念极为相近。本研究认为把创业学习看作是创业者个体层面的学习更为合理,因为处于初创期的新企业组织结构并不完善,组织内部的学习体系和文化尚未建立,主要以创业者个体学习为主。

(二)创业知识

如前所述,创业学习的结果是获取并创造创业知识,创业者进行学习的最终目的是利用所学到的知识来创建企业,努力让新创企业渡过存活期并实现快速成长。因此,创业知识在创业学习过程中处于核心位置,正如Holcomb等(2009)所说的那样,创业知识是一种专业知识,能够拓宽创业者的视野。

创业知识首先是一种知识,与一般知识具有一定的共性,因此也可被理解为经过个体判断和组织的系统化信息(Connell等,2003)。不过,创业知识应该是一种专门知识,可直接应用于创业,能够帮助创业者创建企业,因此又与一般知识有所不同。Reuber等(1990)认为,创业知识与一般知识的一个重要区别就是创业知识来源于创业实践活动和经验。倪宁和杨玉红(2011)从知识属性入手分析了创业知识与一般知识的区别,并且强调指出创业知识是以获取经济收益为目的、关于配置具有租金创造潜力的知识以获取经济收益的知识。

具体而言,创业知识包括多种类型,与创业活动密切相关。有关创业机会识别的知识是创业知识最重要的内容之一。获取识别机会的知识是创业学习的主要目的和结果(Ettl和Welter,2010)。Lumpkin和Lichtenstein(2005)就以机会为线索把机会识别分为机会发现(discovery)和形成(formation)两个阶段,深入探讨了不同的创业学习(包括行为学习、认知学习和实践学习)在机会识别两个不同的阶段对于创业者掌握创业知识的重要作用。除了识别机会的知识以外,还有学者关注其他方面的创业知识。例如,Politis(2005)研究指出,创业知识应该包括能够帮助创业者有效识别机会和克服新进入劣势的知识。不过,Minniti和Bygrave(2001)更加强调资源对于新创企业的重要性,认为创业知识主要包括关于从哪里获取信息和资源的知识以及如何利用资源进行创业的知识。此外,Holcomb等(2009)认为,创业知识应该包括创业技能方面的知识。Cope(2005)界定的创业知识可以说是迄今最为全面的创业知识概念,他认为创业知识应该包括关于创业者自身的知识(如对自身优势和劣势、发展方向、兴趣和目标等的了解)、关于商业活动的知识、关于创业环境和创业网络的知识以及管理企业的知识。

由于创业知识是与创业活动密切相关的专用知识,因此必然有其自己的内涵和特征。目前,从事创业学习研究的学者都很重视创业知识问题,但总的来说,有关创业知识的现有研究仍缺乏深度。本研究在借鉴现有相关研究的基础上,把创业知识看作是一系列与创业过程密切相关,并能直接应用于创业活动的系统化信息,具体包括认识外部创业环境、识别机会、获取资源创建企业和管理新企业等方面的知识。

(三)创业学习方式

如何学习、通过什么途径或方式来获取和创造知识,是创业者必须面对的现实问题。事实上,心理学领域早就开始研究个体学习问题,并提出了经验学习和认知学习这两个经典的学习概念。经验学习是指个体通过转化自己所积累的经验来创造知识的过程(Kolb,1984)。经验学习是一个摸索过程,涉及反复的试错;而认知学习则涉及对他人行为和行动的模仿与重构,因此,认知学习会引发个体认知图式发生变化(Bandura,1977)。现有的创业学习研究主要把经验学习和认知学习理论作为自己的基础理论。

创业经验学习所涉及的经验主要包括与创业直接相关的经验(Holcomb等,2009),如创建企业的经验、管理企业的经验以及行业专有经验(本研究所提到的经验学习主要借鉴Politis等学者的研究,把它看作是基于创业者直接经验的学习)。创业者利用自己以往积累的经验,通过反复试错把这些经验逐步转化为创业知识,并应用于创业实践。创业者不但要通过经验学习来积累成功的经验,而且更重要的是,还要通过经验学习来总结失败的教训(Smilor,1997)。按照Lumpkin 和Lichtenstein(2005)等的观点,经验学习具有目标导向性或路径依赖性,是对先前经验做出的反应,即复制成功的行为,并且尽量避免重复先前的失败行为。

创业学习研究中的认知学习,也有学者称之为观察学习或榜样学习(Holcomb等,2009),是指创业者通过观察他人行为来获取和吸收知识的过程,如模仿他人较为成功的行为、规避他人失败的行为。认知学习涉及理解、认识、预测和利用信息等高级心理活动过程(Coon,2004),个体通过认知过程把所获得的信息与自己的已有认知结构联系起来,并对自身的能力、观念进行重组(Greeno等,1996)。例如,创业者观察创业成功人士的榜样行为,并进行思考和认知重构,在恰当的时间和地点再现榜样行为。

由于创业活动是高度不确定的,外部环境又是在不断变化的,因此,创业者不能过分依赖经验学习和认知学习来应对不确定因素(Politis,2005)。越来越多的研究显示,经验学习和认知学习并不能完全展现创业学习过程,如Corbett(2005)研究发现,创业者不能只依靠模仿他人的行为来创建新企业或进行战略重构。因此,创业者并不能仅仅通过这两种学习方式就获得足够的创建新企业的知识,还必须通过亲身实践,即进行实践学习(action learning),来加以补充。创业者通过采取行动来理解和摆脱创业困境,将先前掌握的知识和积累的经验应用于创业实践,在创业实践中不断充实自己的创业知识,并提高利用创业知识的效率。Greeno等(1996)强调了实践学习的重要性,并且指出经验学习、认知学习和实践学习这三种学习方式是相互补充的。我们也认为创业学习应当包含经验学习、认知学习和实践学习三种学习方式。

此外,也有学者从探索式学习和利用式学习两个方面来分析创业学习(Politis,2005)。这两种学习方式源自于经验学习理论,最早由March(1991)提出。其中,利用式学习是指在已有经验的基础上改良、补充知识,而探索式学习则是指在已有经验的基础上创造新的知识。但这两种学习方式主要适用于组织学习研究,往往针对相对成熟或组织结构比较完善的企业,对于新企业是否适用还有待验证。

三、创业学习相关研究概述

创业学习研究基于动态视角来剖析创业问题、揭示创业现象,这也是创业学习研究越来越受到关注的一个重要原因。现有创业学习研究文献①主要通过构建创业学习模型来分析创业学习过程,这类研究占较大比重,最能反映创业学习研究脉络。早期的创业学习模型重点关注创业者的个体学习过程(即创业者如何学习),并且在构建模型时运用了Kolb(1984)的经验学习理论,但鲜有学者探讨创业学习如何作用于具体的创业问题。随着研究的深入,具体的创业问题和创业现象开始受到关注。对2005年前后完成的相关研究进行比较,可以清晰地看到这一变化。而且,多数学者以机会或资源开发过程为主线来构建创业学习模型。从最新的文献看,创业学习研究开始关注创业失败问题,强调对先前行为进行反思性学习的重要性,并且构建了基于失败行为的创业学习模型。基于失败行为的创业学习往往发生在创业过程中,与创业机会或资源开发过程紧密相关,可以被认为是对机会或资源开发研究的深化。总体而言,创业学习研究遵循从个体学习过程视角到机会或资源开发视角的演化路径,并且不同视角的研究所关注的学习方式、学习目的、知识来源以及所涉及的创业学习影响因素存在一定的差异(参见表1)。

表1 创业学习相关研究总结

(一)个体学习过程视角

早期的创业学习研究以探讨个体的学习过程为主,这与当时的创业研究背景是密不可分的。上世纪八九十年代,创业研究以特质论为主,特质论更多是从静态的角度来关注创业活动,因而受到越来越多学者的质疑。特质论忽略了创业者在创业活动中不断学习、自我完善、锐意变革的能力,但却催生了创业学习研究(Cope,2005)。因此,创业学习问题在上世纪九十年代末就已经受到学者们的关注,许多学者试图从动态角度来揭示创业者的创业活动。这方面较有代表性的学者是Rae,他在多篇论文中指出创业学习是一个由创业者个人社会角色的转变到进行情境化学习,再到创业实践的过程。创业者通过在校学习、工作等途径进行学习以积累知识和经验,他们的个人价值观会对他们的学习行为产生重要的影响。创业者早期接受的学校教育以及过去的工作经历都有助于他们获取和积累为创建和管理企业所必需的知识和经验(Rae和Carswell,2001)。同样,Cope的多项相关研究(2000、2003和2005)也都以创业者为主线,探索创业者的“创业成长历程”。与Rae等不同的是,Cope在研究中非常强调关键事件对创业者进行反思性学习的重要意义。Minniti和Bygrave(2001)从动态视角来研究创业学习,认为创业者的创业学习过程是由创业决策效果及其自身的自信水平共同决定的,而且决策效果和自信水平都是累积变量,会影响创业者的后续学习和效果。而Holcomb等(2009)则考虑得更加全面,他们探讨了启发式对于创业者学习和获取知识的重要意义,强调了启发式同时存在于经验学习和认知学习过程中,并且认为学习过程基于一定的情境背景,创业者通过不同的学习方式来获取知识,而且会影响其后续决策。

综合而言,个体学习过程视角的创业学习研究更多地关注创业者如何学习、学习什么等问题。这一视角创业学习研究的主要发现是:创业者主要采用经验学习和认知学习方式,通过在校学习、从业、关键事件和社会关系等来获取知识、积累相关经验并掌握创业本领,创业学习的主要目就是取得创业成功。创业者自身的特征(如自信心等)会影响创业学习,并且在很大程度上决定创业者的学习路径,如影响创业者决定是否复制或借鉴别人的经验(Minniti和Bygrave,2001)。由于创业者是创业学习的主体,因此,个体视角的研究一直并将继续受到学者们的关注。

(二)机会或资源开发视角

机会或资源开发视角的研究集中探讨具体的创业问题,主要围绕如何通过创业学习来解决识别机会和获取资源这两个关键的创业问题展开。创业首先要有或发现可供开发的创业机会(Shane和Venkataraman,2000),但个体在机会识别和开发方面存在差异。虽然学者们强调了创业者的个人特质对这种差异的重要影响,但最新的研究表明:创业学习是导致这种差异的主要原因,从创业学习视角来解释这种差异更有说服力(Politis,2005)。另外,开发已识别到的机会要求创业者投入一定的资金、时间和精力(Ravasia和Turatic,2005),即投入必要的资源。因此,较多的研究表明,创业学习最直接的目的应该是成功地开发机会和资源。

Politis是进行机会或资源开发研究的典型代表,他在2005年构建了一个反映创业者利用自己的经验通过利用式和探索式学习方式转化和形成创业知识(主要指识别机会和克服新进入劣势的知识)的概念模型。该模型主要运用经验学习理论,把创业学习看作是经验的转化过程,并且较为深入地剖析了创业者应该如何基于已有经验来识别机会、克服新进入劣势的问题。Corbett(2005)将创业学习与机会结合在一起,以机会开发过程为主线,也运用经验学习理论从微观视角对知识、创业者认知和创造力进行了整合,结果发现:不同的学习风格在机会识别和开发过程中发挥着不同的作用,学习会对创业机会开发过程产生重要的影响。前面我们已经提到,由于创业活动是动态变化的,因此,通过直接的经验学习掌握的知识只对创业活动产生非常有限的作用。而Politis和Corbett这两位学者在各自的研究中仅考虑了经验学习一种学习方式,因此,难免存在一定的局限性。Lumpkin和Lichtenstein(2005)从组织层面考察了学习对于创业机会识别的影响,结果发现经验学习、认知学习和实践学习在机会识别过程的不同阶段具有不同的作用,实践学习有助于弥补直接的经验学习和认知学习的不足。

早期的创业学习研究更多地关注学习过程本身,较少结合考虑具体的创业问题。而基于机会或资源开发视角的创业学习研究较好地弥补了这个缺陷,把创业学习与具体的创业问题结合在了一起,并且凸显了创业学习对于解决具体创业问题的重要性和必要性。在学习方式方面,机会或资源开发视角的研究不但分析了经验学习和认知学习的重要性,而且还特别强调了实践学习的作用。同时,相关研究还显示,为了更加有效地识别机会和获取资源,创业者必须善于利用先前积累的经验(管理、创业和行业从业经验),观察他人尤其是其他创业者或企业家的行为或结果,并且通过自身的实践来获取知识。创业者的学习风格、关系网络以及外部环境都会影响他们对创业学习方式的选择(Corbett,2005;Xiao等,2010)。

(三)失败学习

个体学习过程视角以及机会或资源开发视角下的创业学习研究更多地关注创业者应该如何学习以取得创业成功,但忽略了创业活动高失败率这一特征,没有对创业失败进行深入的剖析和反思,更没有提及失败学习的重要意义。失败研究本身并不新颖,在组织决策、组织行为、组织学习等相关领域都有学者研究过失败问题,如剖析失败的原因、研究如何避免失败以及如何从失败中恢复振作起来(于晓宇,2011),但把失败行为作为切入点来探讨创业学习问题却是最近的事。虽然在创业学习研究中,Minniti和Bygrave早在2001年就指出:创业者不仅要向成功的创业者学习,而且还应该进行“失败学习”,吸取他人和自己的失败教训。创业知识包括正面经验和负面教训。不过,他俩没有深入探讨创业者应该如何进行失败学习、哪些因素会影响创业者的失败学习以及失败学习的结果等问题。

Petkova(2009)和Cope(2011)较为系统地探讨了如何从失败行为中进行创业学习的问题。Petkova在2009 年比较全面地分析了创业者进行失败学习的途径和结果,并构建了相应的创业学习模型。他在模型中把创业看作是试错过程,认为创业者为了总结经验和获取知识,会详细分析创业活动所取得的负面结果,并且通过对失败行为的反思来改善自己的知识结构,但反思效果往往要受到创业者本身知识基础(先前知识)的影响。Cope(2011)通过案例分析研究了创业者如何开展创业失败学习的问题。他阐述了两个有关创业失败学习问题:一是创业者应该学会如何摆脱创业失败的负面影响,包括从心理上走出失败的阴影,对失败行为进行批判性反思,进而振作精神继续寻找新的机会;二是创业者应该学会从失败中重新崛起,因此要学会全面认识自己的优、缺点和技能以及造成失败的原因,还必须通过学习来了解自己的关系网络的特征、掌握管理好关系网络和在既定环境下有效经营新创企业的本领。

有关失败行为的创业学习研究强调了对失败行为进行批判性反思的重要意义,并且告诫创业者进行批判性反思的目的在于走出失败的阴影、振作精神,并从中学会如何捕捉新的机会。创业失败学习涉及对先前的失败行为进行反思并加以改进,创业者通过试错和纠错可以纠正自己的认识偏差并积累知识,但反思效果往往受其自身先前知识的影响(Petkova,2009)。需要指出的是,创业失败学习是对先前创业活动的反思性学习,并且主要涉及机会或资源开发行为,因而并没有跳出机会或资源开发的研究视角。

(四)小结

现有研究主要从个体学习过程和机会或资源开发视角来探讨创业学习过程及其重要性。从以上的回顾来看,不同视角的研究关于学习方式、学习目的、知识来源和影响因素的结论不尽相同。我们认为,造成结论不尽相同的主要原因在于不同视角的研究侧重点不同,因而关注的内容也有所不同。

总体而言,创业学习研究从动态视角为我们更好地认识创业活动、揭示创业机理打开了一扇新的窗户,但现有研究缺乏深度,仍然存在较大的观点分歧,一些关键的问题尚未得到解决(Politis,2005)。首先,在创业学习模型构建方面,现有研究仍片面地拘泥于某种基础理论或学习方式,对创业的动态性和不确定性认识不足。其次,获取创业知识是创业学习的核心问题,但现有研究没能清晰界定创业知识的内涵,更不用说明晰区分创业知识与一般知识、解决创业知识测量等关键问题了。再者,现有研究没有对不同的学习方式进行比较分析,也没有结合经验学习、认知学习和实践学习来深入探讨创业学习过程,分析这三种学习方式对于获取创业知识的不同作用,以及不同学习方式之间可能存在的互动关系。最后,对创业学习影响因素的分析也不够充分,特别是没有揭示创业学习影响因素的作用机理。创业学习过程是创业者、创业网络和创业环境等多重因素共同作用的结果,但现有研究没有系统分析创业学习的影响因素,而更多地根据自身的研究目的关注某一方面的影响因素。因此,本研究认为,有必要通过吸收现有研究的精华、弥补其不足来构建创业学习研究的整合框架,以指导未来的相关研究。

四、整合框架构建及未来研究展望

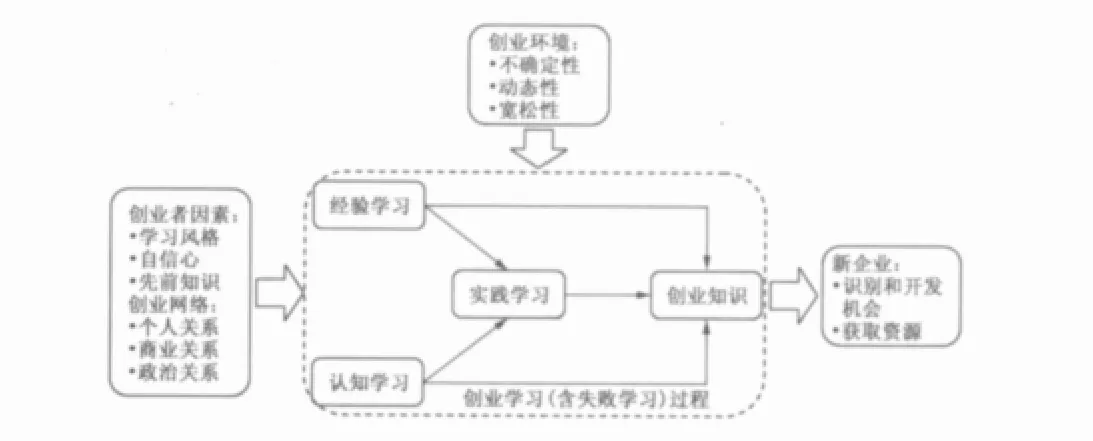

从以上对创业学习研究的回顾来看,无论是关注创业者个体还是具体创业问题(包括创业失败)的创业学习研究都有一个共同点,那就是强调创业学习的目的,即成功创建新企业或者有效摆脱新企业所面临的困境,并且具体表现为识别有价值的创业机会和有效地获取创业所需的资源(Xiao等,2010)。因此,我们可以这样说,识别机会和获取资源是创业学习的主要输出变量。

获取相应的创业知识是识别机会和获取资源的关键,这就要求创业者采用不同的创业学习方式来加以实现。经验学习和认知学习作为最典型的两种学习方式,是创业者获取创业知识的主要途径。其中,经验学习是学者们探讨最多的学习方式。创业者应当特别重视失败行为,将失败经验转化为相应的创业知识(即进行失败学习)。由于创业过程具有复杂性和动态性等特点,创业者还必须通过实践来加深对相关知识的理解和感悟,进而有效利用所学到的知识并根据需要及时加以补充(Lumpkin和Lichtenstein,2005),即进行实践学习。在创业学习中,实践学习与经验学习和认知学习密切相关。在时间顺序上,经验学习和认知学习往往先于实践学习,因为实践学习要以经验和认知为基础。因此,经验学习和认知学习是进行实践学习的必要条件,并且会影响创业者的实践学习效率,创业者必须结合运用这三种学习方式,才能更加高效地获取创业知识。

在创业学习影响因素方面,根据Man(2006)、Petkova(2009)等学者的观点,创业学习受创业者、创业网络和创业环境的影响。由于创业学习贯穿整个创业过程,也就是创业者和新企业的成长过程(Cope,2001),因此,创业者自身的特点,如学习风格、创业前积累的知识、自信心等,都会对其学习方式的选择和学习效率产生重要的影响。但凡学习都是一个复杂的社会过程,除了自身的努力以外,学习者还需要他人的反馈以改善学习方式和提高学习效率,而且必须与社会网络成员进行合作(Taylor和Thorpe,2004)。创业学习也不例外,创业者在学习过程中离不开一定的社会网络,必须通过社会实践才能有效完成创业学习(Cope,2005)。同时,创业者的社会网络或者说创业关系网络由各种各样的关系组成,包括个体关系、商业关系和政治关系(Watson,2007;Sheng等,2011),不同种类的关系以及不同的关系密切程度会给创业者带来不同种类和质量的信息,从而对创业学习产生不同的影响。另外,学习活动必须与环境相匹配(Fox,1997),环境越是动荡不定,学习就越显得重要(Boeker,1997)。在高动荡环境下,创业者更应该坚持学习,以掌握新的知识来应对动荡不定的环境。环境的动荡变化还会影响创业者对学习方式的选择以及进行学习的可能性(Argyris 和Schön,1996;Clarysse 等,2001)。此外,有学者(如Velasco,2008)还从环境不确定性和宽松性的角度来分析环境对创业学习的影响。

通过整合不同视角的研究,针对现有研究的不足,本研究按照“影响因素——创业学习过程——学习结果”这一逻辑来构建创业学习研究整合框架(参见图1)。从图1 可以看出,该整合框架融合了不同视角的研究成果,强调了创业者、创业学习和创业环境相互之间的作用关系,并从创业过程的动态特征出发探讨了不同学习方式对于积累创业知识以及识别创业机会和获取创业所需的资源的作用,有助于更好地揭示创业学习的作用机理。

图1 创业学习研究整合框架

识别机会和获取资源是创业研究的核心问题。Timmons在1977年提出的最为经典的创业模型中就强调指出机会与资源之间存在互动关系,创业者必须把握机会与资源开发间的平衡关系以便成功创建新企业。但该经典模型也为后续研究提出了一个颇具挑战性的问题:创业者如何或通过什么途径来实现机会与资源开发间的平衡。这也是创业研究领域至今尚未打开的黑箱之一。创业学习研究试图将机会与资源结合起来,强调对机会和资源开发的重要意义,有助于打开这只创业研究黑箱。通过总结不同视角的研究成果,不难发现创业学习研究还存在诸多不足,还需要我们进行深入的探讨。根据本文构建的整合框架,结合已有研究,本文认为未来研究应对以下方面多加关注。

1.创业学习过程。创业学习过程虽然一直是创业学习研究的重点,但现有研究往往只侧重于某种学习方式,而且比较重视经验学习和认知学习,而较少关注实践学习(Holcomb等,2009),很少结合创业过程本身的特征来研究创业学习的方式及过程问题。因此,未来应该深入研究创业者如何开展实践学习以及通过实践、经验和认知这三种不同方式的学习能够获得哪些不同的知识,尤其应该深入探讨经验学习和认知学习作为实践学习的基础如何影响实践学习以及创业者如何通过不同方式的学习来创造为识别和开发机会以及确保新企业成长所必需的知识。

创业失败是创业者在创业过程中必须面对的现实问题,因此,失败行为是创业学习研究的一个重要方面,但在现有研究中并未得到应有的重视。对失败学习的研究主要运用经验学习理论,关注创业者如何从失败中振作起来,并从中学习到哪些具体的知识(Cope,2011)。作为创业学习研究的一个新方向,失败学习强调过去的失败教训对未来创业的重要性,能够较好地弥补现有创业学习研究在这方面的不足。未来研究应进一步关注失败学习过程及其对新企业创建结果的影响,并比较分析失败教训与成功经验之间的差异。

2.创业者。创业研究早就关注创业者自身因素特别是个人特质对创业过程的影响,如把敢于承担风险等看作是取得创业成功的关键因素之一(Forlani和Mullins,2000),但有关创业学习如何影响创业行为的研究起步较晚,没能给予作为创业学习主体的创业者应有的重视,而且迄今少有研究考察创业者的个人因素对其创业学习行为的影响。因此,未来相关研究有必要深入探讨创业者的学习风格、自信心和创业前积累的知识等因素对创业学习的影响(Politis,2005),特别是它们与失败学习的关系等问题。

3.创业网络。创业网络是创业者获取创业所需信息和知识的重要平台(Wright和Westhead,2003),而且会在创业过程中不断变化(Larson和Starr,1993)。另外,不同的创业网络关系构成(个体关系、商业关系和政治关系)能带来不同的信息,对创业者的感知、关注焦点等也会产生不同的影响。未来相关研究应该着力关注创业网络对创业学习的动态影响,揭示创业网络影响创业学习的内在机理。

4.创业环境。现有研究(如Xiao等,2010)表明,创业学习离不开特定的创业环境,但却很少探究创业环境影响创业学习的作用机理。此外,创业者对环境的感知各不相同,因而会采取不同的创业行为并取得不同的结果(包括创业失败),这也必然会影响他们的创业学习行为,包括失败学习。因此,未来相关研究应该深入剖析创业环境(不确定性、动态性和宽松性)对创业学习方式选择和创业学习过程的影响,当然包括对失败学习的影响。

注释:

①我们以“Entrepreneurial Leaning”为关键词对Google学术数据库进行了系统搜索,共检索到39篇相关文献。

[1]Bandura A.Social learning theory[M].Englewood Cliffs:Prentice-Hall,1977.

[2]Connell N A D,et al.It’s tacit knowledge but not as we know it:Redirecting the search for knowledge[J].Journal of Operational Research Society,2003,54(2):140-152.

[3]Cope J.Entrepreneurial learning and critical reflection[J].Management Learning,2003,34(4):429-450.

[4]Cope J.Toward a dynamic learning perspective of entrepreneurship[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2005,29(4):373-397.

[5]Corbett A C.Experiential learning within the process of opportunity identification and exploitation[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2005,29(4):473-491.

[6]Crick D.Enterprising individuals and entrepreneurial learning[J].International Journal of Entrepreneurial Behaviour &Research,2011,17(2):203-218.

[7]Deakins D and Freel M.Entrepreneurial learning and the growth process in SMEs[J].The Learning Organization,1998,5(3):144-155.

[8]Ettl K and Welter F.Gender,context and entrepreneurial learning[J].International Journal of Gender and entrepreneurship,2010,2(2):108-129.

[9]Greeno J G,et al.Cognition and learning[A].Berliner D C,et al.(Eds.).Handbook of educational psychology[C].Mahwah:Erlbaum,1996:15-46.

[10]Hamilton E.Entrepreneurial learning in family business[J].Journal of Small Business and Enterprise Development,2011,18(1):8-26.

[11]Holcomb T R,et al.Architecture of entrepreneurial learning:Exploring the link among heuristics,knowledge,and action[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2009,33(1):167-192.

[12]Kolb D A.Experiential learning:Experience as the source of learning and development[M].Englewood Cliffs:Prentice Hall,1984.

[13]Lumpkin G T and Lichtenstein B B.The role of organizational learning in the opportunity-recognition rrocess[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2005,29(4):451-472.

[14]March J G.Exploration and exploitation in organizational learning[J].Organization Science,1991,2(1):71-87.

[15]Minniti M and Bygrave W.A Dynamic model of entrepreneurial learning[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2001,25(3):5-16.

[16]Paul E B and Paula S D.Alternative knowledge strategies,competitive environment,and organizational performance in small manufacturing firms[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2007,31(4):493-516.

[17]Petkova A P.A theory of entrepreneurial learning from performance errors[J].International Entrepreneurship Management Journal,2009,5(4):345-367.

[18]Politis D.The process of entrepreneurial learning:A conceptual framework[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2005,29(4):399-424.

[19]Rae D and Carswell M.Towards a conceptual understanding of entrepreneurial learning[J].Journal of Small Business and Enterprise Development,2001,8(2):150-158.

[20]Ravasia D and Turatic C T.Exploring entrepreneurial learning:A comparative study of technology development projects[J].Journal of Business Venturing,2005,20(1):137-164.

[21]Shane S and Venkataraman S.The promise of entrepreneurship as a field of research[J].Academy of Management Review,2000,25(1):217-226.

[22]Sheng S,et al.The effects of business and political ties on firm performance:evidence from China[J].Journal of Marketing,2011,75(1):1-15.

[23]Smilor R W.Entrepreneurship:Reflections on a subversive activity[J].Journal of Business Venturing,1997,12(5):341-346.

[24]Taylor D W and Thorpe R.Entrepreneurial learning:A process of co-participation[J].Journal of Small Business and Enterprise Development,2004,11(2):203-211.

[25]Watson J.Modeling the relationship between networking and firm performance[J].Journal of Business Venturing,2007,22(6):852-874.