创业机会差异成因探析与未来研究展望——基于发现观和创造观融合的视角

毕先萍,张 琴

(广西大学商学院,广西南宁530004)

一、引 言

20世纪70 年代以来,创业被公认为经济增长的重要驱动因素,但各国的创业表现存在显著的差异。例如,转型经济国家的创业机会多于成熟市场经济国家,但寻租等非生产性创业活动也十分活跃(Tonoyan等,2010)。相对于发达国家,发展中国家有较多的创业机会,但机会的创新度较低(Anokhin等,2011)。同是发达国家,美国在创业方面显示出“高研发、高机会、高增长”的势头,而日本和欧洲一些国家则呈现“高研发、低机会、低增长”的态势(Carlsson等,2009)。由此可见,不同国家的创业机会是不同的,在不同国家创业驱动经济增长的力度也明显不同。要想真正实现创业的良性发展,并使其成为推动经济增长的驱动因素,就必须从理论上阐释创业机会差异的成因。

创业机会已经成为当前创业研究的四大主题之一(其他三大主题分别是创业者、创业环境和创业组织方式)。近年来,创业机会研究在国外获得了快速的发展,并且逐渐形成了发现观(Kirzner,1997)、创造观(Venkataraman,2003)等不同的学派。对两者的比较研究表明,创造观主要研究创新型机会,而发现观则更加关注套利型机会,两者在机会性质、来源、类型等问题上存在较大的分歧(Eckhardt等,2003;Alvarez等,2007)。现有相关研究显示,发现观和创造观都只论及一部分创业机会,两者都无法单独构建创业机会研究的系统框架。此外,现有的创业机会研究无论是基于创造观还是发现观,都没有给予发展中国家应有的重视,无法系统解释发展中国家与发达国家之间的创业机会差异问题(Naudé,2010)。再者,创业研究和制度经济学研究虽然在研究内容上相互交叉,但却未能基于创业机会实现真正的融合(Pacheco等,2010),因此无法解释转型经济国家的创业机会为何异于成熟市场经济国家。

为此,本文以分析不同的创业机会为起点,试图在融合发现观和创造观的基础上,构建一个创业机会研究整合框架,用于解答创业机会差异问题。本文的结构安排如下:第二部分通过比较分析发现观和创造观的基本观点来探讨两者融合的可能性;第三部分构建一个“机会创造—机会发现—机会开发—开发绩效”研究整合框架,并阐释创业机会差异的成因以及机会的动态演进问题;第四部分运用本文提出的整合框架来解释几个反映不同国家创业机会差异的典型事实;最后简述本研究的创新之处,并对未来相关研究进行简要展望。

二、发现观与创造观的基本观点比较

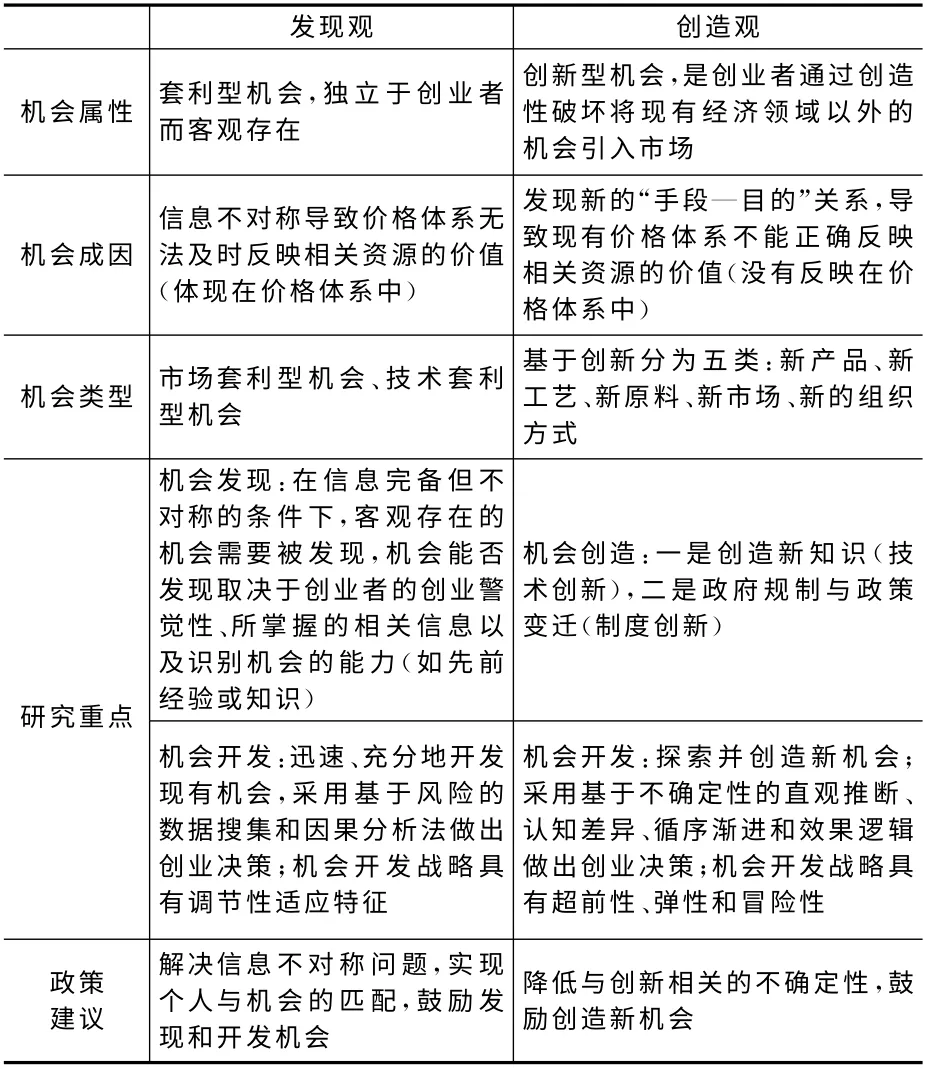

研究创业机会差异的前提是明确创业机会的属性。由于创业机会是指通过形成新的“手段—目的”关系来引入新产品、服务、原料、市场或组织方法的可能性(Eckhardt等,2003),因此,创业机会的创新性可被视为区分不同机会的一个重要指标。表1基于相关研究归纳总结了创造观和发现观的基本观点。由表1可知,这两种观点在机会属性、成因和演进等方面各有侧重和不足,因此,必须对这两种观点进行整合,才能系统揭示机会差异及其成因。

表1 发现观与创造观比较

(一)机会属性

创造观和发现观所研究的创业机会具有截然不同的内在属性。创造观研究的是创新型机会,这种机会是通过构造新的“手段—目的”关系来创造的,是一种创新度高且超越现有知识的机会,具有较强的变革性、创造性和价值,但不确定性也比较大;而发现观则主要关注套利型机会,这种机会主要产生于市场失衡,不需要创新驱动,因此,价值相对较小,但开发风险也比较小。套利型机会又可分为市场套利型机会(源于要素及相关产品、服务的供求失衡)和技术套利型机会(源于对创新的模仿)两种(Anokhin等,2011)。

因此,创造观和发现观都无法单独阐释各种属性的创业机会及其成因。创造观主要研究创新型机会,但不能解释套利型机会的成因。现实中,同时存在创新型机会和套利型机会,而且通常前者大大少于后者。套利型机会源自于对创新的模仿或细微变革,开发成本远低于创新型机会,因此,在市场上有套利型机会可开发的情况下,人们常常缺乏动力去创造创新型机会。发现观也无法解释经济发展史上创业机会持续出现和演进的基本事实。套利型机会产生于市场失衡,具有短期性和非持续性等特点,即随着创业者对机会的发现和开发以及相关信息的扩散,市场会由失衡趋向于均衡,套利型机会也会逐渐趋向于消亡(Alvarez等,2007)。只有出现新的创新,打破市场均衡,才有可能出现新的套利型机会。

由于创造观和发现观关注不同的创业机会,都无法单独解释各种属性的创业机会及其成因,因此,有必要根据机会的创新性对创造观和发现观的研究对象进行整合,构成创新性由高到低的创业机会集,以完整反映创业机会的整体状况和内在差异。

(二)机会成因

创造观和发现观对创业机会的成因持完全不同的观点。创造观认为,创业机会是创业者通过创新打破市场均衡的结果(Schumpeter,1934)。由此,创业者创造或发现了一种未知的手段—目的关系,并且对某要素的估价不同于其他市场主体,进而通过对资源进行创新性组合利用来获得创业租金。因此,在创造观看来,新知识的出现和政府规制变化是创业机会的主要来源(Eckhardt等,2003)。而发现观则认为,创业机会源自于信息不对称。假定技术、政策、消费者偏好等为外生变量,由于信息不对称,无论哪种变量发生变化,人们都无法很快发现资源定价基础的变化,并且只能根据自己所掌握的信息来进行判断,因此,很可能出现决策失误,造成资源短缺或过剩。而高度警觉的创业者能够及时发现由他人决策失误导致的资源短缺或过剩,并且通过低买高卖来从中获利(Kirzner,1973)。

由上可见,机会创造观和发现观都有自己的合理性,但又都不全面。创造观直指机会产生的深层原因——创新,但对客观存在的套利型机会却视而不见;而发现观虽然注意到信息不对称这一社会常态对套利型机会的重要影响,但却把技术创新、制度变迁等视为外生给定冲击,因而没能把握住问题的实质。本文认为,由于创新作为创业者出于自利目的采取行动的结果(Buenstorf,2007),不仅能够创造创新型机会,而且还会衍生出大量的套利型机会,因此,要想系统解释不同创业机会的成因,就必须以创造观为基础把两种观点整合在一起。

(三)机会演进

创造观和发现观分别研究了机会演进的不同阶段,创造观着重研究新机会的创造,并且认为机会是在创业者与环境的互动中创造的,创业机会的产生、发掘和利用就是创业机会的创造过程(Venkataraman,2003)。企业家(或创业者)是在不确定、变化、技术剧变时期“震动”经济平衡和扰乱经济平衡的创新者(Schumpeter,1934)。因此,机会创造是一种打破均衡的活动。而发现观则关注在微观层面对现有客观机会的发现。在给定的市场失衡状态下,警觉的企业家或者创业者可以发现市场上被别人忽略的信息或由市场环境变化产生的新信息,并通过开展套利或跨期投机活动来开发机会。由于创业机会取决于信息和信念的不对称,信息扩散会驱动其他经济主体进入市场,或者促使资源供给者提高资源价格,分享部分创业利润,直到利润消失为止。因此,机会的发现和开发是促使经济重新回归均衡的活动。

由上可知,机会创造和机会发现是完全不同的两个阶段,而且两者在逻辑上应是前后相连的。因此,我们应当以创造观为起点对两种观点进行融合,才能系统揭示机会的演进过程。具体而言,首先,机会创造催生新的机会,并导致市场失衡;而机会发现促使市场回归均衡,机会被发现、开发殆尽,迫使创业者开展新一轮的创新和机会创造与开发,如此周而复始。如果只有机会创造,那么,市场将持续产生新的机会,但无法保证新机会能够得到充分的开发利用;相反,如果只有机会发现,那么,随着机会被开发殆尽,创业也就无法持续。

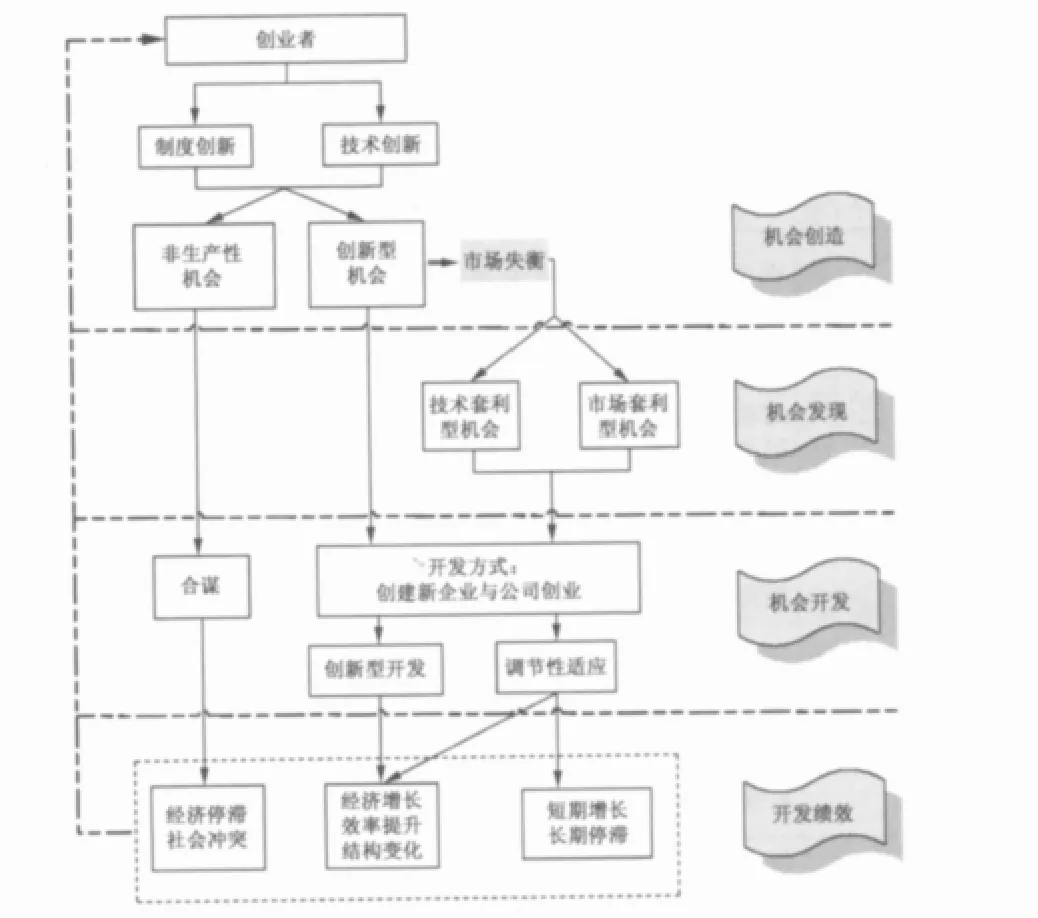

三、创业机会研究整合框架构建

基于以上分析,本部分从分析创业机会差异成因入手,通过融合发现观和创造观来构建一个“机会创造—机会发现—机会开发—开发绩效”整合研究框架(参见图1)。该框架表明,造成创业机会差异的根本原因就在于制度创新和技术创新,它们不仅直接影响创新型机会的创造,而且还会衍生出套利型机会,并决定不同机会的开发和开发绩效;而创业行为及其绩效又会反作用于制度创新和技术创新,从而驱使创业机会的动态演化。

图1 创业机会研究整合框架

(一)机会创造

机会创造是创业者采取创业行动的初始结果,创业者基于自利行事,创造出新的创业机会,并且有意或无意地推动制度创新或/和技术创新。技术创新决定创业机会的创新程度,而制度创新的方向则决定机会是否具有生产性。

1.技术创新与机会创造。Schumpeter(1934)早就指出,企业家通过技术创新来催生新的产业和改造传统产业,并且还创造了大量的商业机会,同时又会使一些传统产业被新兴产业所取代,从而会减少一部分创业机会。Arrow(1962)把知识积累和机会创造联系起来。Audretsch等(2007)进一步从知识溢出角度详细阐述了创业机会的内生机制,并且认为由企业或研究机构创造的、但未被充分商业化(由于知识内涵的不确定性)的知识或思想是创造创业机会的重要源泉。Sanders(2007)运用库恩范式从宏观层面研究发现,机会源于科学知识创造,新知识产生于基础科学研究,而知识突破导致技术范式持续变迁,从而引发总体创业机会的周期性波动。Chou等(2008)从行业层面揭示了知识属性的不同维度(创新性、适用性、专用性、累积性等)对创业机会的影响。

2.制度创新与机会创造。学界在探讨技术创新对创业机会的影响时暗含这样一个假设:机会都是生产性的,但现实并非如此。制度经济学和制度学派分别基于经济学和社会学视角揭示了制度对机会的复杂影响。制度经济学代表人物之一Baumol(1990)的观点较有代表性,他认为制度规定各种经济行为的相对报酬结构,决定创业机会的性质是生产性、非生产性(如寻租)还是破坏性的(如腐败、犯罪)(为简洁起见,本框架中的非生产性机会包含了Baumol分类中的非生产性机会和破坏性机会)。其后,很多学者分别研究了正式制度和非正式制度对创业的影响。在制度学派的相关研究中,Spencer等(2004)基于“三大支柱”理论详细阐述了不同“制度支柱”对创业的不同影响。具体而言,规范制度(与文化、价值观有关)反映一国对创业活动的接受程度,规制制度(包括法律、法规、政府特定政策等)决定合法创业活动的边界及报酬,而认知制度(指与创业相关的知识、技能)影响社会创业能力。不仅如此,Acs 等(2004)提出了“知识过滤器”(knowledge filter)理论,认为制度(如信贷融资、技术转让、规制等政策)变迁会改变与新知识相关的不确定性,从而影响知识溢出催生创业机会的程度,进而间接作用于机会创造。

(二)机会发现

在机会创造阶段,技术和制度创新总体上创造出创新型生产性机会和非生产性机会,打破原有市场均衡,并衍生套利型机会。对于前两类机会而言,机会的发现过程就是机会的创造过程,因此,图1中的机会发现阶段主要关注套利型机会。“发现”这一概念最早由Kirzner(1973和1997)提出,是指介于标准搜寻理论中有意识挖掘信息与纯粹凭运气意外收获两者之间的结果,与创业者的内在警觉性密切相关。正如Shane等(2000)研究发现的那样,影响机会发现的因素有两类:一是创业者的个人特质。创业者的特质除了警觉性之外,还包括风险感知、自信心、先前知识和社会网络等(林嵩等,2005)。二是机会本身的属性。目前最全面的机会评价框架由Timmons(1999)提出,具体涉及行业与市场、经济因素、回报能力、竞争优势、管理团队、是否存在致命缺陷、创业者个人特质以及战略性差异等八个方面共53个指标。

(三)机会开发

机会开发可能涉及非生产性、创新型和套利型三种不同属性的机会。非生产性机会主要源于现行制度漏洞。例如,在俄罗斯等转型经济国家,在经济转型过程中出现了大量前政治精英利用职权进行资本积累和创业的现象(Lazarev,2005)。因此,对这类机会的开发通常采取十分隐秘的方式,依赖机会开发者之间的相互信任与关系网络等(Anokhin等,2009)。因篇幅有限,本文主要论述后两种机会的开发问题。后两种机会的开发都会涉及组织、资源动员、生产和销售活动,它们的主要区别就在于开发方式和开发策略不同,而这又取决于这两种机会的创新度差异。

1.开发方式。创业机会开发主要采用创建新企业和公司创业两种方式,即所谓的“一次创业”和“二次创业”。Burgelman(1983)最早把公司创业定义为企业通过内部发展实施多元化的过程,并且认为公司创业要求企业通过新的资源组合把自己的业务扩展到当前能力和机会所允许的范围,主要是创新型机会存在开发方式的选择问题。Audretsch等(2007)基于知识溢出理论做出了下列解答:新知识是由现有企业创造的,但现有企业的组织惯性使其难以开发基于新知识的创新型机会。Buenstorf(2007)则认为,采用哪种开发方式主要取决于机会的起因。如果机会是企业有意识的行为(如研发)的产物,那么通常就由现有企业采用公司创业的方式来开发;如果机会是企业无意识行为的结果,那么,现有企业就有可能对这种机会视而不见。但一些高度警觉的个体创业者则可能发现这种机会,并采取创建新企业的方式来开发机会。

2.开发战略。根据Sarasvathy(2001)和Alvarez等(2007)的分析,给定套利型机会,由于信息不对称,创业者在进行开发决策时通常采用基于风险的数据搜集和因果分析法,即基于预定目标,通过搜集尽可能多的信息来降低风险,采用使命、目标、SWOT 分析等传统方法来制定完整的机会开发战略,并且通过多种途径来实现预定目标,然后根据环境的变化对开发战略进行所谓的适应性调整。对于创新型机会,机会开发与机会创造几乎是同时进行的,创业者根本不知道也无法预测可能出现的结果以及出现某种结果的概率。因此,创业者在决策前无法预设目标,当然也无从制定机会开发战略,而只能基于既有手段,采用直观推断、渐进和效果推理等方式来进行决策和解决创业过程中出现的各种问题,并努力取得创业成功。

(四)开发绩效

这里的开发绩效主要指创业所实现的经济价值,包括创造就业机会和就业机会的持续性、创新、促进生产率增长以及增进个人效用等(Praag等,2007)。机会的性质和开发方式不同,开发绩效也会有所不同。开发非生产性创业机会充其量只能瓜分现有社会财富(Kreft等,2005),对于经济通常是低效甚至是无效的,而且有可能导致社会福利净损失。只有建立在竞争、供求之上的生产性创业才能增进社会产出和福利(Kshetri,2009)。不过,不同的生产性创业机会(创新型机会和套利型机会)对社会产出、福利的促进效应也大相径庭。Anokhin等(2011)指出:创新型机会来源于创业者对资源进行的创新性整合利用,旨在开发创新型机会的创业能够推动经济的生产可能性边界前移、提升经济效率、实现经济增长。市场套利型机会往往出现在信息不对称的情境中,对这类机会的开发有助于提高资源配置效率、促进经济增长。但由于缺乏创新性,因此,后一种机会持续时间较短,只具有短期增长效应。技术套利型机会衍生于创新型机会,对这种机会的开发在短期内能够促进新技术扩散,提升经济效率。但随着一国或地区与前沿水平的差距不断缩小,这类机会逐渐趋向于消失,其对经济的影响取决于该国或地区能否及时转向自主创新和开发创新型机会,因而具有不确定性。

(五)反馈

制度和技术创新决定创业机会的创新度、机会开发方式及开发绩效,而围绕机会发现或创造、开发而展开的创业实践以及因此而取得的创业绩效反过来又会推进制度和技术创新,最终推动机会动态演化发展,这有可能形成多重均衡结果。首先,创业行为及其绩效左右制度演进的方向和速度。Anderson等(2004)制度经济学家用制度创业者来指称通过推动制度变迁来获取经济利益的经济主体,关注制度创业背后的经济动机,主要研究集体行动和利益集团、制度变迁策略等问题。Li等(2006)分析发现,转型经济国家的制度创业者不但发挥了传统创业者的作用,而且还在商业活动中创建新的市场规则,因而面临创业与政治双重风险。因此,转型经济国家的创业机会演化结果具有不确定性:如果政府致力于自上而下的改革,与制度创业者自下而上的制度创业实践相配合,那么就能促使经济趋向于改革、创新和创业的良性循环;反之,官商合谋,将进一步鼓励寻租、腐败等非生产性创业活动,并导致经济陷入停滞。其次,创业实践及其绩效同样决定技术变迁的演化。如前所述,从长期看,开发创新型机会的绩效显著优于技术套利型机会,但其成本和风险较高。Yong等(2006)指出,创业者是选择创新还是模仿,要取决于两者的相对报酬和创业者的技能。给定相关制度环境,创新型创业的报酬越高,就越能刺激新知识产生,促进创新型机会的创造和开发,从而推动创新型创业的良性发展;反之,就会鼓励模仿和对套利型机会的开发。随着一国或地区的技术不断趋近前沿水平,因这类机会的逐渐减少而有可能陷入低水平创新—创业的不良循环。

四、机会差异成因辨析

运用本文构建的框架可以很好地解释上文提到的国家之间创业机会差异的一些典型事实。

(一)生产性创业机会与非生产性创业机会

相对于成熟市场经济国家而言,转型经济国家创业机会普遍较多,2009年GEM(全球创业观察)数据显示,克罗地亚、匈牙利、俄罗斯、拉脱维亚、斯洛文尼亚等五个前苏东转型经济国家的早期创业活动指数(TEA)为6.9,高于OECD 国家(18个成员国,不包括经济处在转型阶段的成员国)同年的6.6;前者的反腐指数(全球治理指数WGI)为0.11,远低于OECD 国家的1.4。可见,在克罗地亚、匈牙利、俄罗斯、拉脱维亚、斯洛文尼亚等转型经济国家,腐败、寻租等非生产性创业十分普遍。要解释这两类国家的创业机会差异,有必要从创业机会创造入手。

如图1 所示,机会创造有两个主要驱动因素——制度创新和技术创新,与成熟市场经济国家相比,转型经济国家在制度变迁方面具有两个显著的特点:一是制度变迁呈大范围、大规模的态势,二是制度变迁分阶段、动态演进(Peng,2003),从而使得转型经济国家的创业机会不同于成熟市场经济国家的创业机会,具体而言:(1)剧烈的制度变迁和普遍存在的“制度洞”(Yang,2004)诱发了大量的创业机会,包括非生产性创业机会。在经济转型初期,转型经济国家正式制度缺失或不健全、政府干预过度,导致创业面临成本高、风险大的问题(Yalcin等,2008)。创业者只能从政策变化和市场机制缺陷中寻找寻租机会,也即通过寻租等方式来寻觅基于垄断的创业机会,这难免会滋生腐败现象。腐败虽然在短期内有利于降低单个创业者的创业成本,但这样的创业不具有创新性和生产性,会导致社会资源向非生产性活动集聚,长此以往会导致社会创新型创业动力不足、经济陷入停滞状态。(2)制度变迁的分阶段、动态演进决定创业机会不断发生变化。依据Peng(2003)的研究,转型经济国家的制度变迁会经历两个阶段:转型初期,基于关系和人格化的交易占据主导地位。此时,创业机会主要来源于制度变迁,即创业者或创业企业主要是发现和开发由制度变迁带来的机会,甚至是主动突破制度缺失或缺陷的羁绊创造创业机会。而转型后期,基于规则、非人格化的交易居于主导地位。此时,随着市场机制的逐步完善、市场配置资源的基础作用不断增强,原来过分依靠关系、忽视市场规律的弊端越来越明显,企业(和创业者)不得不将重心转向响应市场需求变化、创新和主动变革(李新春等,2009)。然而,转型经济国家是否都能经历上述良性创业动态演化过程,还取决于能否切实推进并完成市场化转型。

(二)创新型机会与套利型机会

发达国家与发展中国家之间的创业机会差异主要表现为:前者以创新型机会为主,后者以套利型机会为主(Anokhin等,2011)。基于图1,本文认为,这并非是这两类国家创业者主观选择的结果,而是他们分别在机会创造和机会发现不同阶段、基于自身的技术创新能力和创业动力进行创业决策的结果。首先,在机会创造阶段,发达国家与发展中国家之间在技术创新能力上的差距直接决定两者的创业机会差异。如果不考虑制度变迁因素,那么,由于发达国家的创新能力较强、创新投入较多,因此,创新型创业机会较多,从而会进一步带动相关行业创造新的创业机会;而发展中国家技术创新能力较弱、创新投入也较少,因此只能创造为数较少的创新型机会。其次,在机会发现阶段,发达国家与发展中国家之间的技术创新动力差异会进一步扩大它们之间的创业机会差别。机会创造会直接影响机会发现,即在创新模仿没有障碍和成本的情形下,如果一国创新型机会较多,就更有可能衍生出较多的技术套利型机会。现实中,发展中国家保护知识产权的力度远小于发达国家,因此,创新模仿成本较低,而技术套利型机会则较多;而且,距离技术前沿越远,可供开发的技术套利型机会就越多(Minniti等,2010)。此外,发展中国家缺乏完善的市场机制,市场机制失灵会导致信息不对称,进而催生市场套利型机会。现实中,发展中国家市场普遍低效,因此,市场套利型机会较多,从而导致发展中国家的创业者普遍缺乏技术创新的动力,只满足于发现和开发市场套利型机会。

针对上述情况,如果发展中国家不能及时动态调整创新、创业规划,那么就有可能丧失技术创新能力和动力,并扩大与发达国家的创新差距,而两者基于创新型创业的利益分配格局将进一步趋向于极化和固化,最终导致发展中国家陷入模仿创新和低水平创业的陷阱(Yong等,2006)。

(三)高研发—高机会—高增长与高研发—低机会—低增长

虽然同为发达国家,但美国与日本、欧洲国家的研发及创业发展水平也不平衡。例如,2001~2007 年美国研发支出占GDP 的比重平均为26.6%,同期日本、丹麦的研发支出占GDP 的比重则高达32.6%;但美国机会型TEA 指数和GDP年增长率分别为9.66和2.38%,都远远高于日本的1.9%和1.56%以及丹麦的5.2%和1.61%。那么,日本和丹麦的高研发投入为什么不能自动转化为高水平的创业和经济增长呢?Carlsson等(2009)在回顾美国近百年的知识创造历史时深入分析了研发投入转化为创业机会的机理,很好地回答了上述问题。

研发是创造新知识和创业机会的根本途径,基于知识内生的不确定性、非对称性和高交易成本(Arrow,1962),新知识不等于具有经济可用性的知识(Acs等,2004)。研发成果转化为创业机会的前提是有足够大的潜在经济价值,与研发及研发成果商业化相关的制度可以影响研发成果的经济价值,发挥知识过滤器的作用。以基础研发为例,知识过滤器包括三个组成部分:一是制度过滤器,如组织障碍,大学的科研政策以及大学教师及管理者反对研发商业化的态度、缺乏商业化动机等,影响大学能产出多少有潜在经济价值的发明。二是经济价值过滤器,表示把发明转化为知识产权(以专利形式)的可能性。能申请到专利保护,就意味着相关发明通过了经济价值过滤器。三是商业价值过滤器,反映通过授权许可或创建新企业来商业化开发知识产权的可能性。应用性研发也有能否通过这三种过滤器的问题(Carlsson等,2009)。

五、结论与未来研究展望

作为经济发展的根本推动力,创业是一个以创新为主导的多层次重叠、多维度交织和多要素并存的系统动态过程,而创业机会则是这一过程的起点(Shane等,2000)。由于在机会属性、来源、成因等理解方面存在差异,现有相关研究主要分别基于发现观和创造观这两种既对立又互补的观点展开(Holcombe,2003)。本文在文献回顾的基础上,基于机会演化过程对发现观与创造观进行了融合,并构建了一个创业机会动态整合研究框架,因此在以下三方面实现了创新:(1)在把握创业现象创新本质的基础上,系统整合了机会研究的创造观和发现观,从而兼容并蓄地系统解释了创业机会、机会认知、创业决策及创业绩效等的多样性问题;(2)同时关注新机会创造和现有机会发现,拓宽了创业机会研究的视野,从而使创业机会研究能够涵盖包括微观层面的创业者个体差异、机会识别与创业战略以及宏观层面的创业、创新和经济增长等问题;(3)以创造观为起点构建了一个动态整合研究框架,内容包括机会创造与市场均衡格局被打破以及机会发现与市场趋向于新的均衡两种不同的创业驱动因素。该整合框架充分体现了创业过程是一个发现、尝试、修正、适应、学习的过程,可用来解释不同时期、不同国家或地区的创业演化及差异化发展问题。

本文认为,未来创业机会研究可以基于本文构建的框架,从理论、实证及政策研究三个方面进行深化。

首先,在理论研究方面,应以机会为起点,重新审视创业研究的主要议题并开启新的研究思路。具体而言,一是把创新、知识创造与机会结合起来,基于内生经济增长理论来构建创业机会演进模型;二是把创业机会研究与制度创业研究结合起来,重点考察“源自于制度变迁的机会是如何被认知、发现或创造的”,“机会开发是如何推动制度创业的”以及“两者是如何共同演进的”等问题;三是把战略管理与创业机会研究融合在一起,开拓公司创业研究的新视角,以解决现有公司创业研究聚焦于战略管理,与主流创业研究脱节的问题,着重研究企业如何应对其所面临的双重挑战,即在开发现有机会的同时如何识别或创造新的机会。

其次,在实证研究方面,应该着力解决度量创业机会及其差异性的问题,尤其是要解决如何定量区分创新型机会、市场套利型机会和技术套利型机会的问题。现有部分研究文献用机会型创业和生存型创业来区分不同的机会和创业,也有文献运用自雇型就业或小企业数来表示低层次创业,而用研发支出或专利申请数来表征创新型创业,但这些指标在定义或数据采集方法等方面都存在一定的缺陷(Anokhin等,2011),很难充分体现创业机会的差异性。因此,今后应该着力研究不同创业机会的构成维度和测量指标,为创业机会实证研究创造条件。

最后,在政策研究方面,今后应该着重探讨以下三个问题:一是加大支持创新型创业的政策研究力度,从知识创造、知识溢出尤其是知识过滤器的视角,重新评价知识产权保护等对促进创新型创业的作用,尤其是要加强研究像我国这样的发展中国家应该如何制定和实施鼓励创新型创业的政策,以促进我国从模仿创新型创业向自主创新型创业的升级;二是基于现有的制度变迁和创业互动机理研究,探讨像我国这样的转型经济国家应该如何鼓励制度创新和制度创业等问题,以推动我国转型时期的创业健康、有序发展;三是鉴于公司创业(即二次创业)推动经济增长的作用日益凸现(Kelly等,2010),今后应该加大公司创业及政策支持研究的力度,扭转创业政策偏重一次创业的倾向,转而实施兼顾一次创业和二次创业的创业支持政策。

[1]Acs Z J,et al.The missing link:The knowledge filter,entrepreneurship and endogenous growth[R].London,CEPR Discussion Paper No.4783,2004.

[2]Alvarez S A and Barney J B.Discovery and creation:Alternative theories of entrepreneurial action[J].Strategic Entrepreneurship Journal,2007,1(1/2):11-26.

[3]Anderson T L and Hill P J.The not so wild,wild west:Property rights on the frontier[M].Stanford,CA:Stanford University Press,2004.

[4]Anokhin S and Schulze W S.Entrepreneurship,innovation,and corruption[J].Journal of Business Venturing,2009,24(5):465-476.

[5]Anokhin S,et al.Operationalizing opportunities in entrepreneurship research:Use of data envelopment analysis[J].Small Business Economics,2011,37(1):39-57.

[6]Arrow K.The economic implication of learning by doing[J].Review of Economics and Statistics,1962,80(1):155-173.

[7]Audretsch D B and Keilbach M.The theory of knowledge spillover entrepreneurship[J].Journal of Management Studies,2007,44(7):1242-1254.

[8]Baumol W.Entrepreneurship:Productive,unproductive and destructive[J].Journal of Political Economy,1990,98(5):893-921.

[9]Buenstorf G.Creation and pursuit of entrepreneurial opportunities:An evolutionary economics perspective[J].Small Business Economics,2007,28(4):323-337.

[10]Burgelman R A.A model of the interaction of the strategic behavior,corporate context,and the concept of strategy[J].Academy of Management Review,1983,8(1):61-70.

[11]Carlsson B,et al.Knowledge creation,entrepreneurship,and economic growth:A historical review[J].Industrial & Corporate Change,2009,18(6):1193-1229.

[12]Eckhardt J T and Shane S A.Opportunities and entrepreneurship[J].Journal of Management,2003,29(2):333-349.

[13]Eisenstadt S N.Cultural orientations,institutional entrepreneurs,and social change:Comparative analysis of traditional civilizations[J].American Journal of Sociology,1980,85(4):840-869.

[14]Holcombe R G.The origins of entrepreneurial opportunities[J].Review of Austrian Economics,2003,16(1):25-43.

[15]Kelly D Y,et al.Global entrepreneurship monitor:2010global report[M].Massachusetts:Babson College Press,2010:17-45.

[16]Kirzner I M.Competition and entrepreneurship[M].Chicago:University of Chicago Press,1973.

[17]Kirzner I M.Entrepreneurial discovery and the competitive market process:An Austrian approach[J].Journal of Economic Literature,1997,35(1):60-85.

[18]Kshetri N.Entrepreneurship in post-socialist economies:A typology and institutional contexts for market entrepreneurship[J].Journal of International Entrepreneurship,2009,7(3):236-259.

[19]Lazarev V.Economics of one-party state:Promotion incentives and support for the Soviet regime[J].Comparative Economic Studies,2005,47:346-363.

[20]Li D K,et al.Institutional entrepreneurs[J].American Economic Review,2006,96(2):358-362.

[21]Manjula S and Salimath J B C.Formal and informal institutional effects on entrepreneurship:A synthesis of nation-level research[J].International Journal of Organizational Analysis,2010,18(3):358-385.

[22]Minniti M and Lévesque M.Entrepreneurial types and economic growth[J].Journal of Business Venturing,2010,25(3):305-314.

[23]NaudéW.Entrepreneurship,developing countries,and development economics:New approaches and insights[J].Small Business Economics,2010,34(1):1-12.

[24]Pacheco D F,et al.The co-evolution of institutional entrepreneurship:A tale of two theories[J].Journal of Management,2010,36(4):974-1010.

[25]Peng M W.Institutional transitions and strategic choices[J].Academy of Management Review,2003,28(2):275-296.

[26]Praag C M and van Versloot P H.What is the value of entrepreneurship?A review of recent research[J].Small Business Economics,2007,29(4):351-382.