举重运动负荷的生化分析、评定及监控*

张前锋

(东莞理工学院体育系,广东东莞 523808)

举重运动负荷的生化分析、评定及监控*

张前锋

(东莞理工学院体育系,广东东莞 523808)

及时而准确的监控是训练科学化的重要组成部分;运动负荷适当与否,是对某一特定运动员的机能而言的,特定的身体机能只能与特定的运动负荷相适应;科学地把握训练中的运动负荷量和强度,监控运动员的身体机能状态,是提高运动训练水平和运动员竞技能力的重要保证;根据举重运动的生理、生化特点,选取几个相宜的生化指标,用于监控举重训练负荷,检测评定运动员的机能状态,以实现举重训练更加科学化。

举重训练;负荷强度;负荷量;监控

在运动训练的过程中不断地对运动负荷和运动员身体机能进行分析、评定和监控,是科学训练的前提、根据和重要内容。能否正确分析、评定运动负荷,反馈并监控训练,就成为训练科学与否的分水岭。负荷的大小是由运动员对运动负荷的反应来判断的,运动负荷和运动员身体机能二者密不可分,是同一过程的两个方面,不能离开运动员的身体机能讨论运动负荷;也不能脱离运动负荷讨论运动员的身体机能。评定运动负荷是否适当,是对某一特定运动员的身体机能而言的,特定的身体机能只能与特定的运动负荷相适应。因而,教练员和运动员不仅要了解运动负荷,而且还要了解训练后运动员身体机能的变化规律。

运动生化是从分子水平上分析、研究运动时身体机能的变化,运动中运动员身体的变化是机体对负荷的应激反应,通过这些生化变化能较为客观地、准确地评定运动负荷。运动训练的生化性质有其普遍规律,但不同的运动项目又各有特点,竞技举重属于动力性为主,非周期性、最大强度的力量型,以无氧代谢供能为主的运动项目[1]。

1 举重运动生化特点和代谢适应

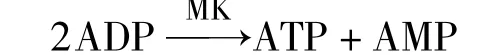

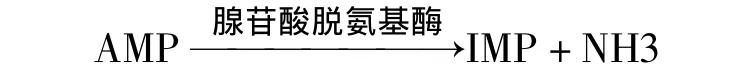

举重运动需要运动员以爆发性动作克服极限重量做功,是典型的无氧供能为主的运动项目。一次举重训练30分钟后,ATP-CP明显下降,并有大量HL堆积,说明举重运动是以无氧供能为主,尤其以磷酸原的能力更发挥着决定性作用。无论在比赛还是训练中,都要求能量供应过程与之相适应,ATP-CP系统维持供能仅6-8s,而糖酵解系统又未能及时提供能量时,为应急需肌肉中由2个ADP合成1个ATP这一过程加强,结果在举重训练中出现血氨、血HL升高的现象。

短时极量力量训练快速合成ATP,为磷酸肌酸供能,当其不足而糖酵解又未能及时提供能量时,为应急可经反应:

AMP在腺苷酸脱氨基酶作用下分解为次黄嘌呤核苷酸(IMP)和氨(NH3)进入血液,使血氨升高。

随着训练时间的延长,糖酵解开始供能,乳酸大量生成。因此,在举重训练后,可看到血乳酸和血氨明显增加。

举重训练时,身体处于缺氧状态,经过长期训练,无氧能力提高,表现为:ATP酶活性明显提高,CP含量增加明显,肌糖原含量增加,CK活性、LDH活性提高,肌纤维增大,快肌纤维增多增粗;而有氧能力下降,表现为:力量训练后在肌纤维增粗的同时,肌纤维中线粒体密度减小,并且肌肉中进行有氧代谢的限速酶(琥珀酸脱氢酶、苹果酸脱氢酶、柠檬酸合成酶)活性下降。因此才有举重运动员的心肺功能随专项训练时间延长而降低,这对运动员的健康有碍,而且必将大大减少举重运动员的运动寿命。谷忠德等研究结果显示,在举重专项训练过程中合理安排有氧训练内容,不仅能提高举重运动员的有氧代谢能力是巩固和发展无氧代谢系统的前提条件,较高有氧代谢能力也促进专项耐力训练后疲劳的快速恢复消除[2]。

2 举重运动训练负荷的监控

运动负荷包括负荷强度和负荷量两个方面。根据举重运动的生化特点,常采用肌酸激酶(CK)、尿蛋白(UP)评定运动强度;用血尿素氮(BUN)、血红蛋白(HB)、血睾酮(ST)、尿胆原(URO)评定运动量。

2.1 CK与举重训练的负荷强度

大量研究如冯连世[3]杜国玺[4]周建烈[5]余军标[6]张毅[7]冯雅丽[8]武露凌[9]等表明,血清 CK 活性变化可作为教练员掌握运动员负荷情况和机能状态的一个敏感指标,以及对运动训练进行调整的重要依据。

第一孔窑洞开间2.55m,进深6.03m,高2.5m,其西侧3m即是石磨,窑洞西侧开有拱门,使得操作石磨的工人可以直接通达石磨处,窑洞室内空间狭小,做居住空间太过局限。室内辟有拱门,宽0.8m,高1.9m,可通向北面横窑贮藏空间,此处原先应为操作及储藏间,放置农具或加工粮食时使用的器具,工人们可以通过西侧拱门观察石磨的运转情况,出拱门有石阶,可直通向上院。在窑洞外西南侧,用河刨石垒砌成高2m,宽1m的石墙,起照壁作用,阻挡西侧来往人群视线,使得下院院落具有了空间上的私密性,院落整体的空间分布如图所示(图8)。

一般认为血清CK活性越高,表示运动强度越大,适应后升高幅度减少。通常是由于运动时活动肌细胞膜的通透性出现暂时性的变化或损伤,使细胞内酶进入血液引起的。提示运动员CK值上升越明显,其局部肌细胞受到刺激越大;恢复快则说明机体对训练负荷的适应能力比较强。且高水平运动员的肌肉损伤较一般运动员恢复得更快,反之则相反。与瘦体重高度相关,且与肌纤维类型有关;环境温度高时,血清CK活性升高。

结合举重训练的运动实践中的运用时应注意:血清CK活性有性别差异,男性高于女性,一般状况下正常值男子为10IU/L-100IU/L,女子10IU/L-60IU/L。一般负荷后经常处于100-200IU/L,如果超过200IU/L就是运动量过大,身体尚未恢复,此时需调整运动强度和运动量;若需几天才恢复到正常水平,预示着运动员可能已出现疲劳。

2.2 BUN 和举重训练负荷量[5-13]

运动员血尿素(BUN)的变化既可反映机体对训练负荷的适应能力,训练开始阶段,运动员BUN升高,随着运动训练的继续,运动员逐渐适应了大运动量的训练,机能状态有所好转,血尿素含量随之下降;也可反映运动员训练后身体的恢复状况,运动员在一次训练后,以次日晨起BUN水平在8.0mmol/l以下较为合适,即表示对运动负荷适应、恢复能力良好、身体机能状态较好;相反,如果负荷量越大或机体适应越差,血尿素水平上升越明显,次日晨起的恢复则可能较慢。

利用血尿素评定一次训练课运动负荷,可采用运动前后血尿素的差值,测定时间应在训练课前后及次日晨。大运动量前后差值一般1-3.5mmol/L,当差值>3mmol/L说明运动量过大、运动员已达疲劳阈值;如增加2mmol/L说明运动量较大,运动员还能适应;当差值<1mmol/L时就说明运动量过小。但还应结合血尿素的疲劳阈值,安静时血尿素达8mmol/L左右时,已达过度疲劳。所以当运动后血尿素含量≥8mmol/L或比运动前升高约2mmol/L左右时则认为运动量过大,运动员不适应,须减少运动量。

如利用血尿素评定一个训练周期的情况,可在训练周期开始、中间和结束的早晨取血测定。可能会出现三种类型:(Ⅰ)在训练中血尿素含量略有增加或不变,说明运动量过小;(Ⅱ)训练开始时上升,随后下降,逐渐恢复到正常水平,说明运动量足够大,身体产生适应性反应;(Ⅲ)在训练中血尿素逐日上升,说明运动量过大,身体不适应。所发运动量应控制在训练期开始时上升,然后逐渐下降至正常的水平。另外,须注意排除高蛋白质膳食对运动员血尿素含量的影响,因为高蛋白质膳食引起体液的酸化,致使肝脏和肾脏负担加重,刺激蛋白质分解增加,导致血尿素含量升高,晚餐的高蛋白质会明显影响次日晨血尿素含量。因此,在用血尿评定运动负荷时应注意排除高蛋白膳食因素。

2.3 ST 和运动量[7-13]

睾酮为机体内雄性激素的一种,具有增强体内的合成代谢、促进雄性生殖系统发育和成熟,有利于提高力量、速度、耐力的训练效果。一般来说,身体机能良好时,ST水平变化不大,且有体能增强伴有ST增加的趋势。而在疲劳、过度训练或机能状态不好时,ST水平则会下降,血ST与运动负荷量以及人体机能关系密切,故常作为评定运动员机能状态与负荷量的一个生化指标被广泛运用于运动实践中。

一般认为,在训练初期,运动引起机体睾酮分泌增多,而随着持续大负荷训练,出现睾酮消耗增多,如果同时伴随有下丘脑—垂体—性腺轴被抑制,就会出现运动性低ST,此时较低的ST水平可作为机体过度训练的标志。一般情况下,如果训练后运动员T没有变化,说明训练负荷不足,对运动员刺激不大,应增加训练强度或训练量;如果训练后运动员T出现下降,但幅度不大,说明运动负荷合理,对运动员刺激足够;如果下降达25%,并持续不回升,说明训练负荷不合理,应及时进行调整。

在运动实践中运用时,血睾酮一般和皮质醇相对照,即测定训练后恢复期中血睾酮和皮质醇的比值,比值高时是合成代谢占主要地位,说明运动员机能,对训练负荷适应;反之,血睾酮和皮质醇比值低时,机体仍处于消耗占主导地位,运动员恢复不好,长此下去会导致过度训练。

血睾酮的含量直接影响运动能力,尤其与肌肉力量关系密切。故此,举重运动员选材时,应选那些血睾酮水平较高者为佳。

2.4 尿蛋白(UP)与负荷强度的评定[10-13]

尿蛋白是评定负荷量是负荷强度的灵敏指标,正常尿中蛋白质很少,常在10mg%以下(低于150mg/24hr尿)。但在激烈运动后,尿液中蛋白质突增。尿蛋白的出现与运动强度关系密切,负荷强度越大,尿蛋白量明显增多。而且同一运动项目赛后明显高于平时训练。

不同项目尿蛋白的排泄量不同;同一项目,不同运动员排泄量存在很大个体差异。但这种个体差异具有一定的特点:同一个体在完成相近的运动量或相同比赛时尿蛋白相对稳定,当训练水平提高时,尿蛋白量减少。当身体机能下降(如疲劳、睡眠不好)时,尿蛋白在训练后排泄量突增。

训练后测定尿蛋白时,应让运动员休息15min后才取尿。运动性蛋白尿在大运动量训练后4h基本恢复,若恢复时间延长也是身体机能下降的表现。

应用尿蛋白指标时注意的问题:

(1)用尿蛋白指标评定运动强度较为灵敏,评定恢复过程身体机能时,应和其它指标对照。

(2)尿蛋白测定时间是晨尿、运动后尿以及全日尿。

(3)注意个体差异,系统测定自体对照。

为了较客观地反映负荷强度,每一个受试者艾应经长期的追踪测试,才能总结出个体的尿蛋白的变化规律,如拟对某举重运动员某次训练及身体机能进行评定,则除测定运动后尿蛋白含量外,还应注意测定次日晨尿尿蛋白的量,若次日晨蛋白不下降或反而上升,则应追踪第三日晨尿蛋白。

2.5 URO 和运动量[12-13]

URO是体内血红蛋白的分解产物,URO与负荷量关系极为密切,大量研究表明,在加大负荷量、身体疲劳、或机能下降时,尿胆原排泄增加。

应用方法:(1)每周一晨测HB和URO。(2)每日晨测一次URO与前一日比较,并询问运动员的主观感觉。(3)在每周六晨测HB和URO。(4)评定:在一周中血红蛋白稳定或上升,晨URO变化不大,晨起主诉无疲劳,是训练负荷适应、机能好的表现;如HB下降,URO量增加,主诉有疲劳,则应调整训练计划,减少运动举重训练的组数、每组重复次数。

3 举重训练负荷的综合评定[12][14]

综上所述,对于举重运动运动的评定,任一个生化指标都各有特性、各自独立,各自反映了运动负荷、身体机能的某一侧面,单独使用某一指标均存在某些偏差和限制;那么,欲全面、精确监控举重运动负荷以及运动员的身体机能,必须多项指标综合分析评定。有时还包括一些简单易行的生理如心率、血压,主观感觉如运动心情,疲劳状况、食欲好坏、睡眠质量等,甚至还需要参考某些心理指标组成,多项指标综合分析评定不仅可以全面评定,而且可起到扬长避短、相互补充的作用,能更准确全面、更科学地评定举重运动负荷和举重运动员身体机能。

4 建议

各省市在举重运动负荷的生化分析、评定及监控方面都取得了不少的科研成果,但是,当前我国这方面的研究工作尚存在一些问题,如由于长期以来对优秀举重运动员的训练和机能评定的检测数据和资料,各省市各自为政,不够系统化和规范化,更缺乏全国统一的管理和利用,到目前为止,尚未创立一套举重运动负荷的生化分析、评定及监控系统,尚未建立我国优秀举重运动员身体机能参数的数据库。因此建议有关主管部门整合相关资源,统筹规划、尽快建立举重运动负荷分析、评定及监控系统,以及优秀举重运动员机能参数的数据库。

[1]黄明强.举重力量训练若干问题探讨[J].广州体育学院学报2002,22(2):88-90

[2]冯炜权.运动生物化学原理[M].北京:北京体育大学出版社1995(5):38-72

[3]冯连世,冯美云,冯炜权.优秀运动员身体机能评定方法[M].北京:人民体育出版社,2003:531-550.

[4]杜国玺.力量训练对速滑运动员血清肌酸激酶的影响[J].哈尔滨体育学院学报,2003,21(1):6-8

[5]周建烈.运动机能评定中血红蛋白、肌酸激酶、尿素氮等指标的研究[J].中国临床康复,2004,8(18):3602-3603

[6]余军标.对田径、跆拳道、举重、自行车运动员训练后CK、BUN值比较研究[J].沈阳体育学院学报,2004(6):401-407

[7]张毅,肖梅.运动员机能监测常用血液生理生化指标的研究进展[J].辽宁体育科技,2009,31(3):51-53

[8]冯雅丽,陈文鹤.运动员机能状态监控的研究进展[J].河北体育学院学报,2005,19(4):87-89

[9]武露凌,季师敏,田春美.优秀运动员机能评定中肌酸激酶、血尿素等指标的个体化研究[J].体育与科学,2008,29(2):61-63

[10]陈中强.女子柔道运动员赛前训练生化指标监测研究[J].2006,24(2):1 -2

[11]魏宏文,魏宏强,裴怡然.中国国家女子手球队运动员赛前训练的生化特点及机能评定[J].北京体育大学学报,2007(04):65-68

[12]张爱芳,唐玉成,姚国强.优秀女子投掷运动员冬训期间生化指标变化规律研究[J].北京体育大学学报,2010,4:40-43

[13]魏琦,范家成,熊莉,等.湖北省女子举重运动员冬训期生化指标变化特点及机能评定[J].湖北体育科技,2011,30(1):50-52

[14]谈艳.运动员机能状态监控中血液生物学指标的综合运用[J].辽宁体育科技,2011,33(3):55-58

Analysis,Assessment and Control of the W eightlifting Training Load

ZHANG Qiao-feng

(Dongguan university of technology,Dongguan 523808,China)

The timely and accuratemonitoring and controlling of the training is an important part of scientific training;Training load is proper or not,is for some certain athletes,specific body function can only be compatiblewith the specific training load;To control the amount and intensity of training load is the guarantee to raise the level of sports training and athletic ability;I selected several biochemical factors to control the training load of weightlifting,and to exam athletes'fitness,according to physiological and biochemical characteristics ofweightlifting in this article,in order tomake the training ofweight liftingmore scientific.

the training ofweightlifting,training intensity,training load,monitor and control

G804.63

A

1007-323X(2012)04-0105-03

2012-05-13

张前锋(1969-),男,讲师,在读博士

研究方向:体育保健、运动生化监控

广东省重点项目优秀运动员奥运全运备战适应状态广东省体育局重点项目(编号:2012ONS023)