中跑运动员逆向负荷训练最佳负荷区研究

刘付新,肖彬

(1.广东石油化工学院,广东茂名 525000;2.广州体育学院,广东广州 510000)

中跑运动员逆向负荷训练最佳负荷区研究

刘付新1,肖彬2

(1.广东石油化工学院,广东茂名 525000;2.广州体育学院,广东广州 510000)

采用文献资料、问卷调查和专家访谈等方法,分析和总结了国内外中跑核心竞技能力训练模式,以相关学科知识为理论依据,设计了“逆向结构——最佳负荷区”训练法,并组织了训练实验。结果表明:基于最佳负荷区训练理论设计的逆向负荷训练法能有利于中跑运动员核心竞技能力的发展。揭示了中跑专项训练的指导思想,即以“速度——耐力二元复合素质”为核心,根据运动员个体特征和项目特点,按最佳负荷区理论制订相应的训练计划。研究发现:随着专项训练水平的提高,最佳负荷区间也随着变化,其总体趋势是范围趋于集中并向更高水平发展。最佳负荷区的变化是核心竞技提高的显著标志。

中跑;逆向负荷;速度耐力指数;最佳负荷区

随着对中长跑训练理论认识的不断深入,以有氧代谢为主要特征的训练方法与理论正面临着挑战。我国著名的中长跑教练员马俊仁突破中长跑训练传统理论的禁区,提出了中长跑的竞争不仅仅是耐力的竞争,而更重要的是速度的竞争,是运动员在高速度持续跑竞技能力之间的较量之观点,这给中长跑理论、方法的发展注入了新的血液。由于受传统周期训练理论的影响,我国部分优秀运动员在准备期的专项训练仍遵循以“量”为主的训练原则。这种低强度的专项练习显然不可能使参与运动的器官和系统达到符合专项要求的生理负荷[1],当然,也无法冲击现有运动能力的“极限”。因此,这种训练仍然不能算作真正的专项训练,也不可能有效地提高运动员的专项能力。运动负荷是影响训练效果的最重要的因素之一,而运动负荷的合理性、有效性则是实施专项体能训练要解决的关键问题。关于运动负荷的构成、不同训练阶段运动负荷的安排特点、运动负荷的定量控制等问题,已经有相关的论述和报导[2]。但对于体能主导速度耐力中跑项目,在不同的训练阶段和训练水平上,如何对负荷的有效性进行判别,在最佳的负荷区间内安排高强度的专项体能训练,这方面的问题仍有待进行更深入研究。通过大量文献分析,笔者发现,我国体能类周期性竞速项目普遍存在对训练微细构架重视不足的问题,在诸如练习次数、组数、间歇时间以及负荷量和强度等方面表现出一定的盲目性。

训练负荷的科学安排是产生训练效果的关键性因素,但在训练实践中的确存在着大量的无效负荷或低效负荷。基于此,本研究在前人研究的基础上,提出了中跑项目核心竞技能力训练最佳负荷区间概念,并进行初步研究。最佳负荷区是从整体上把握与训练水平相适应的负荷范围。在这个范围内,教练员根据运动员的个体特点和比赛安排确定核心竞技能力训练的负荷强度和负荷量,并观察运动员对特定负荷的反应,据此对负荷的量与强度进行调控。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

经过筛选,选择16名高校中跑运动员作为实验对象,运动级别为国家一级、二级(男运动员10名、女运动员6名)。检测他们的专项原始成绩,经过训练后,再分别测其专项运动成绩,进而分析运动员专项成绩在最佳负荷区间的提高情况。

1.2 研究方法

1.2.1 文献研究法:从中国期刊网数据库中查阅了国内外有关运动训练学、中跑的训练理论与实践的期刊论文共计300余篇、书籍共计20多部,以了解当前国内外中跑相关研究的现状与动态,并对相关研究材料进行了收集和整理分析。

1.2.2 专家访谈法:对长年从事该领域教学、训练的专家、学者、教授及一线教练员进行了咨询,并对整个训练过程中教练员的训练安排进行了详细的记录、分析、归纳、总结。

1.2.3 问卷调查法:在大量查阅国内外相关文献资料的基础上,结合对具有丰富理论与训练经验的体育院校专家教授与一线教练员的访谈。根据研究任务,遵循体育科研方法关于问卷设计的基本要求,设计了《高校中跑运动员专项训练最佳负荷区间控制研究》问卷调查,分发给各高校中长跑教练员各一份,在回收过程中对教练员进行调查访谈。对问卷的信度和效度进行了检验。

1.2.4 数理统计法:运用 Excel2000、SPSS12.0 软件对调查测试所得数据进行统计处理。

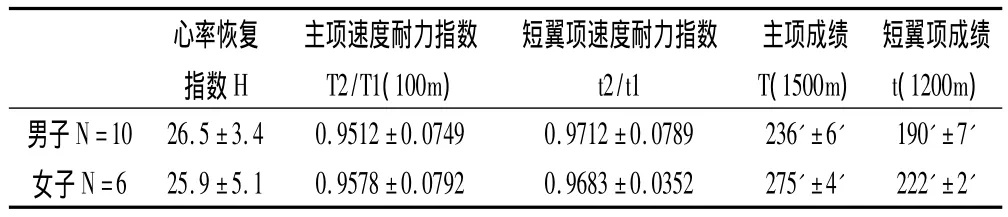

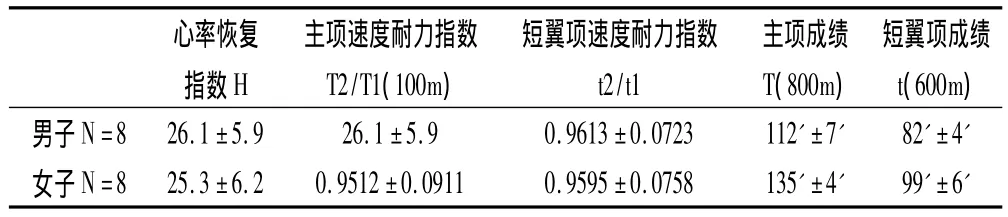

1.2.5 实验法:在2010年1月—2010年12月,运用最佳负荷区间概念设计“逆向负荷结构训练法”,在广东省部分高校进行了训练实验。选择身体机能、专项体能和专项成绩共5个指标作为分析变量,分别是1000m心率恢复指数、主项速度耐力指数、短冀项速度耐力指数、主项成绩(1500m)和冀项成绩(1200m)。实验前对5个分析变量进行了测试,为训练计划的实施进行控制,评价训练课负荷强度和量的大小、运动员承受能力和恢复状况。在训练实验结束后测量同样指标,运用统计方法将实验前后指标进行对比分析。

2 结果与分析

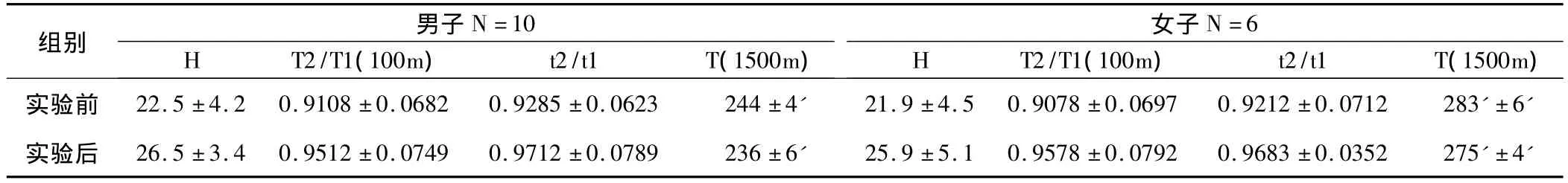

经过一个大周期训练,测试结果见表1、表2:

表1 1500m跑实验后各项指标测试情况

表2 800m跑实验后各项指标测试情况

2.1 最佳负荷区的确定

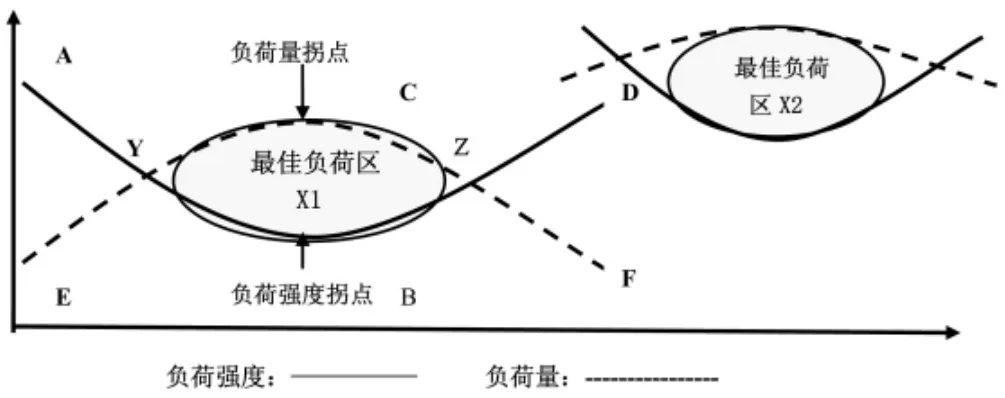

运动负荷是影响训练效果的最重要的因素之一,而运动负荷的合理性、有效性则是实施专项体能训练要解决的关键问题[3]。中跑项目训练中合理分配负荷量与负荷强度就至关重要。在不同的训练阶段和训练水平上,如何对负荷的有效性进行判别,在最佳的负荷区间内安排高强度的专项体能训练是运动成绩取得突破的关键。为了更好地在训练过程中对中跑项目专项训练进行有效的控制,采用逆向负荷结构法生成最佳负荷区[4]。中跑项目的核心竞技能力是速度——耐力二元复合素质,在发展速度——耐力二元复合素质时,不仅要对强度负荷进行调控,而且应对负荷量进行科学合理的安排。一个基本常识是当负荷强度与负荷量递增至一定水平时,二者将成反比关系,即负荷强度的增加总是伴随着负荷量的降低,反之亦然。但是,负荷量是决定耐力素质的关键要素,因此,应十分重视负荷量的增加。逆向负荷结构训练法正是基于运动负荷的逆向结构原理设计的,这一训练方法的显著特点是将两种负荷安排即突出强度的负荷安排和突出量的负荷安排按一定的时间节奏交替进行,以两条负荷曲线围成的区域为发展速度——耐力二元复合素质的最佳负荷区[4]。如图1所示:

图1 逆向负荷训练法运动负荷变化趋势

图1反应是在负荷量和负荷强度以一定节奏持续增加的训练过程中,安排四种不同的负荷结构的训练。虚线表示负荷量的变化趋势,实线表示负荷强度的变化趋势,负荷强度由高至低(A——B段),负荷量由低到高(E——C段),负荷强度曲线至最低点B(拐点)开始逆向变化(B——D段),负荷量曲线至最高点C(拐点)开始逆向变化(C——F段)。这样,由两个临界点(Y、Z)和两个拐点(B、C)所围成的区域就构成了最佳负荷区。

关于“最佳负荷区”在理论上的合理性解释如下:A、Y和E、Y分别为强度的递减和量的递增过程,前者的负荷特征是量过小,后者的负荷特征是强度过低。如果把两种负荷过程综合起来,即可使负荷的量和强度均具有一定水平,两条曲线的交叉点Y即是最佳负荷区低量端临界点。负和量与负荷强度的拐点分别是运动员在某一训练水平的相对最高值,在训练中以此为拐点,进入负荷量和负荷强度的反向变化过程后,这一过程中得到Z点。在这一负荷区内,负荷量和负荷强度均处于较好水平。这一点可以通过对四种负荷特征的评价予以说明:AY负荷强度过大而量不足;EY负荷量和强度均处于较低水平;ZD负荷在量和强度上可能超出了运动员的可接受水平;ZF负荷强度过低。最佳负荷区间具有动态性,即随着训练水平的提高,运动负荷的整体水平也将逐渐提高,最佳负荷区将以一定的节奏向右上方移动。如上图最佳负荷区X1向X2移动的趋势。变化的区间范围也趋于集中。X2的集中性大于X1的集中性。

从训练客观实践看,中跑项目的专项能力训练关键是发展速度—耐力二元复合素质,但发展这一素质也不能一味追求负荷强度,而是要在恰当的强度负荷区间内使负荷量持续增加,这样才能达到将相对速度和专项耐力两种素质整合在一起的效果。逆向负荷结构安排是在动态中确定最佳负荷区,这一区间的大小取决于负荷强度曲线和负荷量曲线的拐点位置,关键是要合理确定负荷强度拐点(具有专项训练特点的最低强度点)和负荷量的上升节奏[5]。随着训练水平的提高,最佳负荷区将以一定的节奏向右上方移动,变化趋势可参照上图的模式。逆向负荷结构训练法仅仅提供了运动负荷安排的基本思路,在实际运用中,高校教练员应根据运动员的个体特点和训练时期的阶段性特点对负荷进行定量控制,并掌握好负荷的变化节奏与趋势。

表1和表2的数据表明,5个指标值都优于实验前的测试值,逆向负荷结构训练方法的效果非常明显。一方面是由于这一方法运用的时期本身就处于专项成绩的提高期,另一方面是由于运动负荷的节奏变化符合中跑这一速度耐力项目的特点,以负荷量的增加开始,在最佳负荷的持续作用下,最终表现为专项能力的提高。

2.2 “逆向结构——最佳负荷区”训练法对提高专项能力的作用

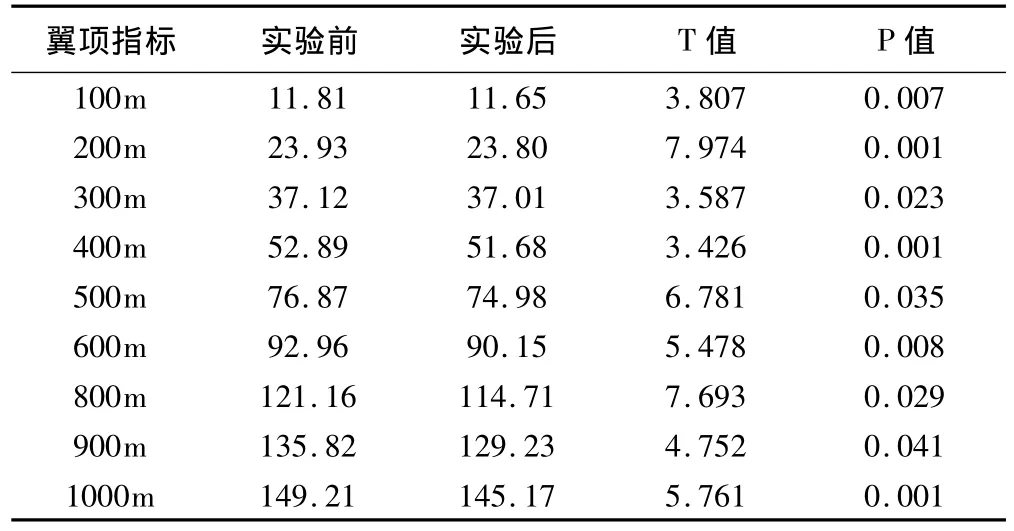

表3 1500m跑实验前后分析变量测试值比较

采用“逆向结构——最佳负荷区”训练法之所以能提高中跑运动员的专项能力,可以解释为该方法克服了在训练负荷安排上的随意性,淘汰了大量无效或低效负荷,大大提高了专项训练的有效性。因此,从本质上讲,“逆向结构——最佳负荷区”训练法是一种基于对运动负荷精确控制的集约化训练[6]。从表3、表4结果可见,高校男子、女子1500m和800m跑运动员实施“逆向结构——最佳负荷区”训练法训练,各变量指标值和专项成绩都有较明显的提高。运动员的专项能力和800m专项成绩稳定提高,尤其是速度耐力指标400m和600m及专项耐力指标1000m成绩的提高非常显著。随着专项训练水平的提高,最佳负荷区间也随着变化,即在由负荷强度与负荷量构成的坐标内向着右上区域移动,且范围趋于集中。

表4 高校男子800m运动员训练实验前后指标成绩(平均值)分析

2.3 翼项选择与发展“速度——耐力”二元复合素质的关系分析

在中跑训练中,如何理解速度与耐力的关系至关重要。在训练安排上割裂二者的内在联系是中跑训练的大忌。把“速度——耐力”作为一种二元复合素质加以发展,这就意味着速度必须是一定耐力水平的速度,耐力也必须是一定速度水平的耐力。“速度——耐力”二元复合素质的发展是中跑项目训练要解决的关键问题[5]。从速度和耐力的负荷特征看,强度是速度的主要负荷特征,而量是耐力的主要负荷特征。这就意味着,发展“速度——耐力”二元复合素质的关键是处理好负荷量与负荷强度的关系。速度是可精确测量的素质,直接表现为运动成绩,耐力是相对模糊的素质,它只有与一定的速度水平相结合才具有实际意义,所以速度与耐力必须匹配发展[7]。中跑项目的多种竞速能力实际上是指在不同运动强度水平上的竞速能力,在每一种运动强度水平上,都相应地对耐力有不同的要求,因此,在专项训练的范围内,耐力训练总是围绕有一定强度的速度训练进行的。速度训练的强度上升趋势同时也反映了耐力发展的趋势。

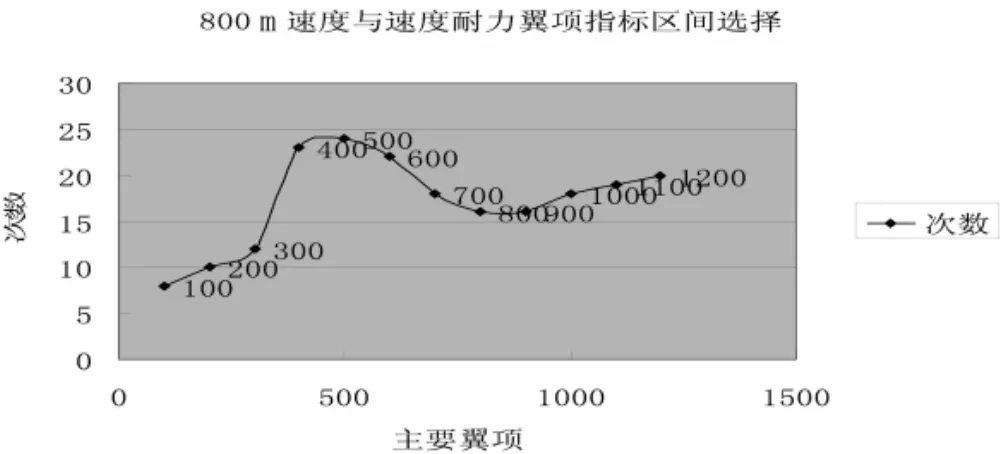

在本文中,翼项是指长于或短于主项且经常用于专项训练的各种距离。翼项的选择及相应的负荷安排是取得训练效果的关键。图2是运用“逆向结构——最佳负荷区”训练法时以800m为主项的翼项选择情况。相对速度训练选择区间为100m~500m,主要集中在200m~500m;专项速度训练选择区间主要集中在500m~800m;相对耐力训练选择区间距主要集中在900m~1200m。

图2 800m速度与耐力翼项指标区间选择

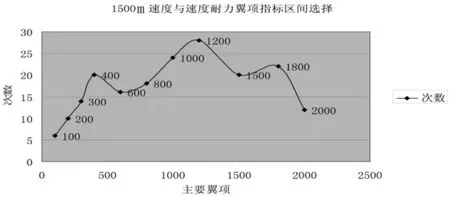

图3 1500m速度与耐力翼项指标区间选择

图3是运用“逆向结构——最佳负荷区”训练法时以1500m为主项的翼项选择情况。相对速度训练选择范围主要在100m~400m选择次数较多,专项速度训练选择主要集中在600m~1200m;而相对耐力训练选择距离主要集中在1500m~1800m。翼项距离选择不当,不可能有效发展“速度——耐力”二元复合素质。如选择的距离过长,难以保证负荷强度,不可能发展速度;距离过短,一次练习运动的持续时间就过短,就不可能发展耐力。在运用“逆向结构——最佳负荷区”训练法时把对运动负荷的精确控制与恰当的翼项选择有机结合起来,正是这一方法取得明显效果的关键所在。

2.4 中跑项目专项训练最佳负荷区间负荷安排与负荷指标控制分析

2.4.1 负荷指标定量化

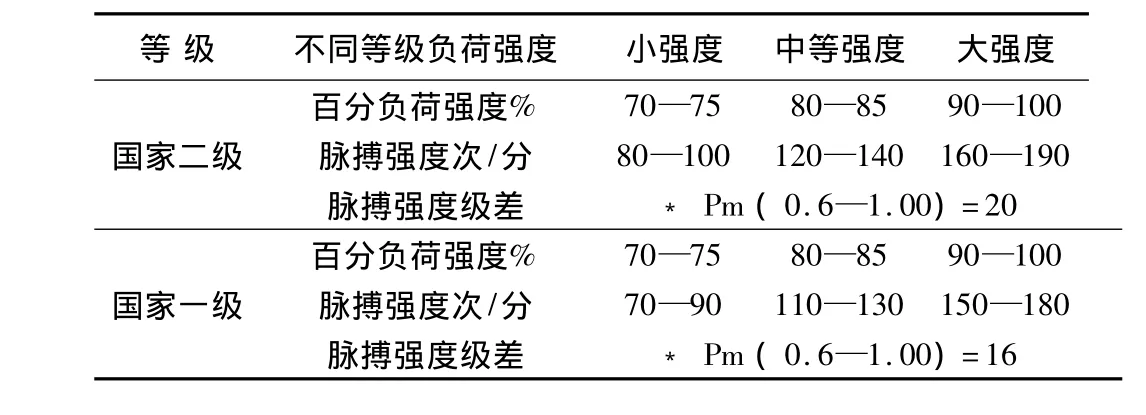

负荷指标定的量化是实施“逆向结构——最佳负荷区”训练的关键所在。负荷指标的定量是训练过程中预先对负荷的一种数的规定性。这种定量有极其明显的个性特征。根据指标首先要对运动员进行诊断性测试,然后根据各项指标的测试数据,及训练最终所期望达到的目标,分阶段地确定阶段指标数据,通过训练逐阶段地予以实现。高校运动队水平较低,受多种现实条件的制约,在负荷的安排上,应尽量体现这些特点,以提高训练水平。根据文献资料划出的不同等级水平的运动员两个具有参考价值负荷强度指标模型[8],见表5它的最大优点在于使从事高校田径运动训练的教师能够科学地安排、掌握和控制训练中的负荷强度,从而真正提高训练的科学性,有效地防止因负荷量过小速度上不去,因负荷量过大造成运动员的疲劳等。由于人体的个体差异,此模型也因运动员的年龄性别、身体机能状况而有差异,它应随着运动员的水平提高而提高标准,这是对参考此模型应该特别注意的一个方面。

表5 中跑不同等级运动员百分负荷强度与练习强度的对应模型

根据此模型,只要运动员完成某一训练内容后即可测一个10 s的心率,然后换算成一分钟的心率,对照此表,即可求出相应的负荷强度。以王同学为例,他在完成100m跑后测得其心率为28次/10s,换成分钟为168次/min,对照此表,即能查出相应的脉搏强度。通过此模型就可以将练习负荷强度的定性估价变为定量计算[9]。

2.4.2 实施“逆向结构——最佳负荷区”训练法的训练学要点

首先是要对运动员的起始状态进行准确诊断。“逆向结构——最佳负荷区”训练法从本质上看是属于强度逼近训练模式。最佳负荷区实际上是一个动态概念,随着训练水平的提高,最佳负荷区在由强度和量构成的坐标内向右上方移动,对运动员起始状态进行准确诊断以确定最佳负荷区的范围,这是实施“逆向结构——最佳负荷区”训练的前提。其次是要合理确定负荷变化节奏和负荷量与强度的对比关系。负荷节奏是指在时间序列上负荷量与负荷强度的变化安排。尽管预先确定了“最佳负荷区”,但在这一区域内仍存在着负荷选择问题,而确定量与强度的对比关系最为重要。周期训练理论仍可作为确定负荷节奏及负荷量与强度对比关系的依据。一般情况下,在

准备期第一阶段(或前期)负荷变化节奏宜缓,负荷量与强度的对比关系应是稍突出量;在准备期第二阶段(或后期)则正好相反。第三,要适时对训练效果的检查与评定,以便对训练计划进行调节。

3 结论

3.1 “最佳负荷区”客观存在于一定训练水平的运动员可适应负荷的范围之内,是中跑项目训练中的一个非常重要概念。在“最佳负荷区”内实施运动负荷的定量控制对中跑这一周期性速度耐力项目的专项训练具有普遍指导意义。

3.2 实验表明:“逆向结构——最佳负荷区”训练法对提高以“速度——耐力”二元复合素质为主要内容的专项核心竞技能力有较明显的作用。

3.3 “最佳负荷区”是一个动态概念,随着训练水平的变化而变化,总的趋势是在由负荷量与负荷强度构成的坐标内向右上区域移动。在这一过程中,确定负荷变化节奏和负荷量与强度的对比关系尤为重要。

3.4 适时对训练效果实施检查与评定对于运用“逆向结构——最佳负荷区”训练法是必须的。本文设计的相关指标可用于中跑项目训练效果的检查与评定,具有较高的可靠性。

[1]赖勇泉.中长跑强度逼近训练模式研究[J].广州体院学报,2001(11):78-80

[1]贺新武.对当今中长跑以“速度训练为核心”的再认识[J].中国体育科技,1999(10):9 -11

[3]刘建和.对“训练负荷应大于比赛负荷”的两点质疑[J].成都休育学院学报,1996(2)

[4]陈小平.试论“专项能力”的训练—对我国体能类项目训练中存在的主要问题的探悉[J].中国体育科技,2002,22(1):10-13

[5]赖勇泉.周期性耐力项目专项体能训练有效强度负荷区间问题研究[J].沈阳体育学院学报,2009(3)

[6]吴正耀.对现代高水平运动员体能结构的探析[J].武汉体育学院学报,2001,3

[7]田麦久.论周期性耐力项目的多种竞速能力[M].北京:北京体育大学出版社,1996:34-44

[8]陆阿明,雍明,刘爱霞.短跑运动员业余训练负荷监控的实践研究[J].体育科技,2002(4):23-25

[9]聂东风,石道兴.田径训练运动负荷定量控制方法的进展研究[J].咸阳师范学院学报,2004(8)

[10]潘仲秋,潘建华.高校高水平短跑运动员负荷强度定量评定模型初探[J].体育学刊,1995(4)

Research on the Best Loading Zone of Reverse Load Train for the M iddle-distance Runner

LIU fu-xin1;XIAO Bin2

(1.Guangdong Petro -chemical Technology,maoming 525000,China;2.Guangzhou Sport University,Guangzhou 510000,China)

By using themethods of literature review,questionnaire survey and expert interviewing,this article have analyzed and summarized the core competitive ability trainingmode of themiddle distance running.With related discipline knowledge as the theory basis,this Article have designed the"reverse structure-the best load area"trainingmethod,and organized training experiment.The results show that reverse load trainingmethod which based on the training theory of best loading zone can help the development of themiddle distance runner's core competitive ability.This research also Revealed the guiding thought of themiddle distance running special training,taking the"speed-endurance binary compound quality"as the core,according to individual characteristics and event characteristics,the best loading zone theory formulate the corresponding training plan.Studying found that:with special training level enhancement,the best load interval also change,the overall trend is the range tends to concentrate to a higher level development.The best load change is the obvious symbol of the core competitive improvement.

middle distance running;Reverse load;Speed endurance index;Best loading zone

G804.63

A

1007-323X(2012)04-0082-05

2012-02-16

刘付新(1980-)男,广东化州人,硕士,讲师

研究方向:体育教学训练理论与方法