运动头针治疗椎动脉型颈椎病的临床观察

何旭鹏

椎动脉型颈椎病是一种常见疾病,属于祖国医学眩晕的范畴。笔者自1998年跟王瑞义教授学习运动头针[1]以来,应用其治疗椎动脉型颈椎病取得较好的疗效,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 以第二届颈椎病专题座谈会纪要(青岛92)[2]所制定的椎动脉型颈椎病诊断标准筛选。1998-2011年笔者所在医院共收治150例椎动脉型颈椎病患者,男60例,女90例,年龄23~79岁,平均47.2岁,35~55岁为多。职业:农民,14人,工人60人,干部76人。发病时间2周~25年。病因:有明显外伤史50例;长期伏案低头工作98例;受凉病史82例;有高枕习惯者32例;有吸烟史60例;有长期饮酒史29例;不明原因者18例,以上均无高血压、糖尿病史。分为治疗组78例和对照组72例。两组性别、年龄、病程、体征及影像学检查、椎动脉型为主伴随其它的临床症状比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1、表2、表3。

1.2 方法 治疗组用头皮针加上颈部主动或被动运动,1次/d。取顶枕带上1/3、顶后斜带(双侧)、额中带,顶颞后斜带1/3(双侧),均用小幅度提插泻法。在临床上,顶枕带上1/3宜用两根毫针由前向后排刺,同时行针。顶后斜带宜由络却穴向百会穴刺,在行针时医者可用手在患者颈部轻轻反复按揉,并用拇食指按两侧风池穴,然后嘱患者前后左右轻轻活动颈肩部,每次行针3~5 min,间隔15 min再行针1次,留针40 min。平均7 d为1疗程观察疗程并评定结果。对照组取穴:大椎、天柱、后溪、颈椎夹脊辨证加减,1次/d。

表1 两组患者性别、年龄、病程比较 例

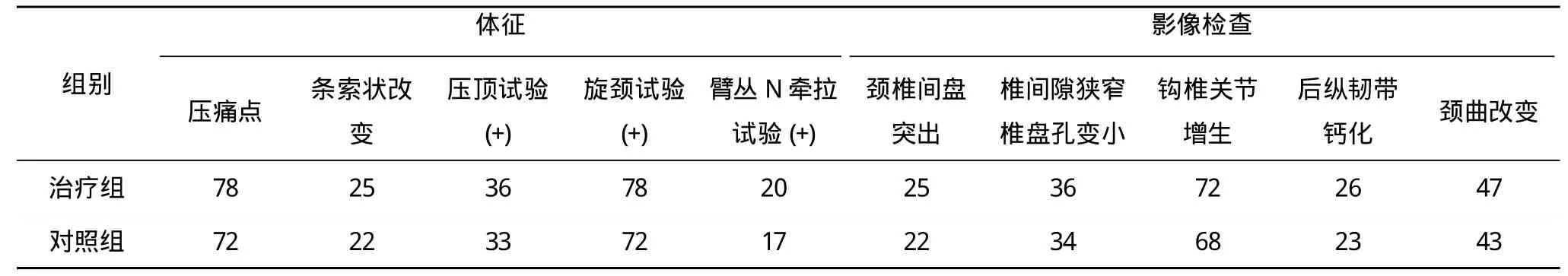

表2 两组体征及影像学检查比较 例

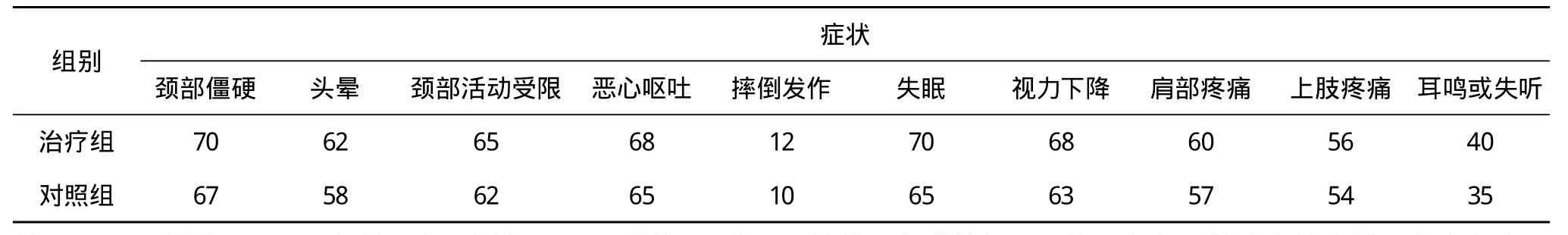

表3 两组临床症状分类比较 例

1.3 疗效评定 治愈:临床症状、体征消失,颈部功能正常,恢复正常工作生活。显效:临床症状、体征基本消失,过劳后偶出现颈部不适感,颈酸痛较轻,能坚持工作。有效:临床症状,有所改善,体征有明显缓解,过劳后颈肩部酸痛,仍须继续治疗。无效:经连续3疗程治疗后症状和体征无明显改变。有效率=(治愈+显效+好转)/总数×100%,优良率=(治愈+显效)/总数×100%。

1.4 统计学处理 采用PEMS 3.1软件进行数据统计分析,计数资料采用x2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

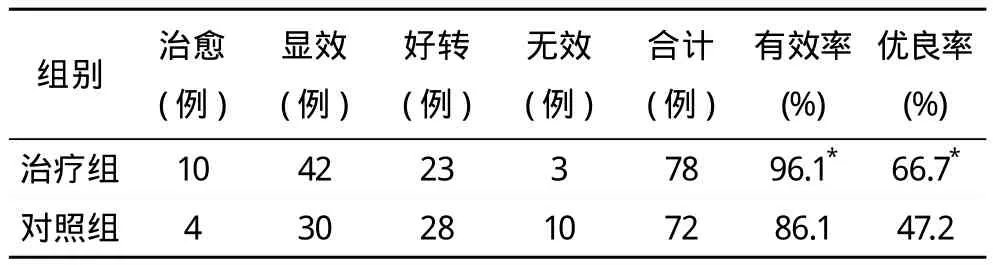

治疗后两组临床疗效比较差异,有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 两组临床疗效比较

3 讨论

椎动脉型颈椎病主要以椎动脉供血不足为病理基础,以间歇性眩晕及发作与头部活动姿势有明显关系为临床特点[3],属于祖国医学“眩晕”的范畴。从疼痛的部位与经络学中的督脉和三阳经有很大关系。运动头针是根据“头皮针穴名国际标准化方案”结合朱明清、王瑞义教授的经验发展起来的,它要求行针时患者要给予配合,做到主动或被动运动患部。现把文中“条带”定位叙述如下。额中带:在颈部正中发际内自神庭穴向下1寸左右各旁开约0.25寸的条带,属督脉。顶枕带:在顶枕部,即从百会穴至脑户穴的连线,左右各旁开约0.25寸的条带属督脉。顶颞后斜带:在顶颞前斜带后面,即从百会穴至角孙穴的连线,向前后各旁开约0.5寸的条带,贯穿督脉、足太阳膀胱经、足少阳胆经。顶后斜带:即由络却穴至百会穴连线两侧各旁开约0.25寸的条带,贯穿足太阳膀胱经、督脉经。纵观以上各条带归纳起来尽属足阳经及督脉的范围。

督脉:《难经·二十八难》“上至风府、入属于脑”《素问骨空论》“督脉为病,脊强反折”。故督脉与脑及脊柱有很大关系。足太阳膀胱经:《灵枢·经脉》:“从巅入络脑 ”足少阳胆经《灵枢·经脉》“起于目锐眦,上抵头角下耳后”头痛,颞痛是本经脉功能异常变化所发生的病症,故针刺本经亦可治疗颈椎病引起的头痛头晕。

从督脉与足三阳经的循行和各“条带”的关系,可以表明应用以上各“条带”治疗椎动脉型的颈椎病和经络息息相关的,运动头针行针时配合主动和被动运动有利于疏通经络,运行气血,改善血液循环,同时让患者把注意力集中在“动”的患部,有利于激发经气,使“气至病所”导邪外出,又可调整机体内在的阴阳平衡,从而增强机体的抗病能力,调动人体内在潜力,促进机体从疾病向健康转化。

[1]孙宇,陈琪福.第二届颈椎病专题座谈会纪要[J].中华外科学杂志,1993,31(8):472-476.

[2]贾怀玉,李巧菊,王端文.头皮针治疗学[M].北京:人民卫生出版社,1994:165-166.

[3]肖纬,胡风仪.针刺、合刺五加静脉滴注治疗椎动脉型颈椎病48例[J].安徽中医学院学报,1996,15(4):41-42.