心理性亚健康中医健康教育问卷的研制与评价*

于春泉,王泓午,张 敏,于立志,高 健,王秀云,步怀恩

(天津中医药大学,天津 300193)

亚健康状态是人体介于健康和疾病之间的一种健康低质状态[1],又称为“第三状态”、“灰色状态”、“中间状态”,亚健康状态的发生率高达70%以上,尤其好发于中青年人群和脑力劳动者,已经成为影响群众身体健康的重要问题[2]。由于亚健康多表现为主观感受上的各种不适症状,即“软指标”,非常适合通过量表对其进行测评,因此,在国内许多专家致力于以问卷形式来评价亚健康[3-5]。心理性亚健康是亚健康的一种常见类型,多以频繁出现的情绪躁动、兴致低落、注意力不易集中、过分敏感或行为能力下降等表现为特征的一种状态[6]。美国于20世纪90年代发展出阈下精神病学这一新概念,包含了阈下抑郁、阈下强迫障碍、亚情感障碍等一组在症状指标或者病程指标上不符合对应精神疾病诊断标准的心理亚健康状态[7]。作为亚健康的一种常见类型,心理性亚健康发生率逐年增高,适时的进行心理健康教育可以有效地预防和治疗心理亚健康。经承学等[8]研究发现,采用开设心理卫生课、心理学习班及心理咨询等心理健康教育方法对青少年进行心理干预可明显降低青少年心理问题发生率,加强心理健康教育是促进青少年健康成长的有效方法。在心理健康教育中,要关心人的优秀品质和美好心灵,积极的情绪体验和积极的社会行为,培养积极健康的人[9-10]。但能够让业界公认的心理性亚健康调查问卷的研制仍是制约心理性亚健康研究不断深入的瓶颈。本课题组在前期研究的基础上,编制了《心理性亚健康人群健康教育效果问卷》,并对其进行信度和效度考评,以总结其测量结果,用于评价心理性亚健康人群的干预效果,现介绍如下。

1 研制方法

1.1 问卷的理论基础 本问卷依据健康教育中常用的“知信行”理论,严格遵守问卷研制方法,制定该健康教育效果问卷。知信行理论(KABP Model)的知信行是知识、态度、信念和行为的简称,该理论认为:卫生保健知识和信息是形成积极、正确的健康信念与态度的基础,而正确的健康信念与态度则是改变行为的动力。即使人们了解心理性亚健康的相关知识,建立积极预防和治疗的信念和态度,主动地形成有益于心理健康的行为。

1.2 问卷调查的内容 依据“知信行”相关理论,经过多轮专家研究决定将问卷调查的内容主要分为“知”﹑“信”﹑“行”3 个部分,共 9 个项目,每个项目的回答采用三分法。项目分类如下:

1)知

项目2:你经常看一些与健康有关的科普类书籍吗?

项目3:你经常看电视中有关保持健康和预防疾病的各类讲座吗?

项目4:你平时留意居民区或单位宣传栏内有关促进健康、预防疾病的医学知识吗?

2)信

项目1:你对自己身体健康状况在意吗?

项目6:你相信从以上渠道获得的医学知识吗?

项目7:你相信疾病是可以预防,健康是可以保持的吗?

项目9:如果定期为你提供健康保健和疾病预防相关知识,你愿意接受吗?

3)行

项目8:你将获得的医学知识用于日常生活中吗?

项目5:你定期(平均每1~2年)去医院做体格检查吗?

1.3 问卷调查对象 将自愿参与本次问卷调查并经过专家判定处于心理性亚健康状态的965人作为研究对象,其中自愿接受中医健康教育的485人作为高暴露组,不接受中医健康教育的480人作为低暴露组。

1.4 问卷收集 调查开始前对调查员进行专业的集中培训。在被调查者知情同意的情况下,采取面对面询问的调查方式,由调查员填写,并由相关人员进行复测复检抽查,回收的问卷进行统一的储存和数据录入。

2 调查结果评价

2.1 健康教育效果问卷信效度评价 问卷研制形成后通过收回来的有效问卷做了问卷的信效度分析,对问卷的质量作出评价。结果显示,问卷各项目及总分的Cronbach’s alpha系数处于0.71~0.75范围,显示该问卷的内部一致性较好,完全符合设计要求。各项目与总分间的相关系数都在P<0.001水平上,说明该问卷具有良好的内容效度。由此证明中医健康教育问卷具有良好的稳定性,内容科学严谨,各条目对所需要调查的问题具有很好的代表性并且结构合理。

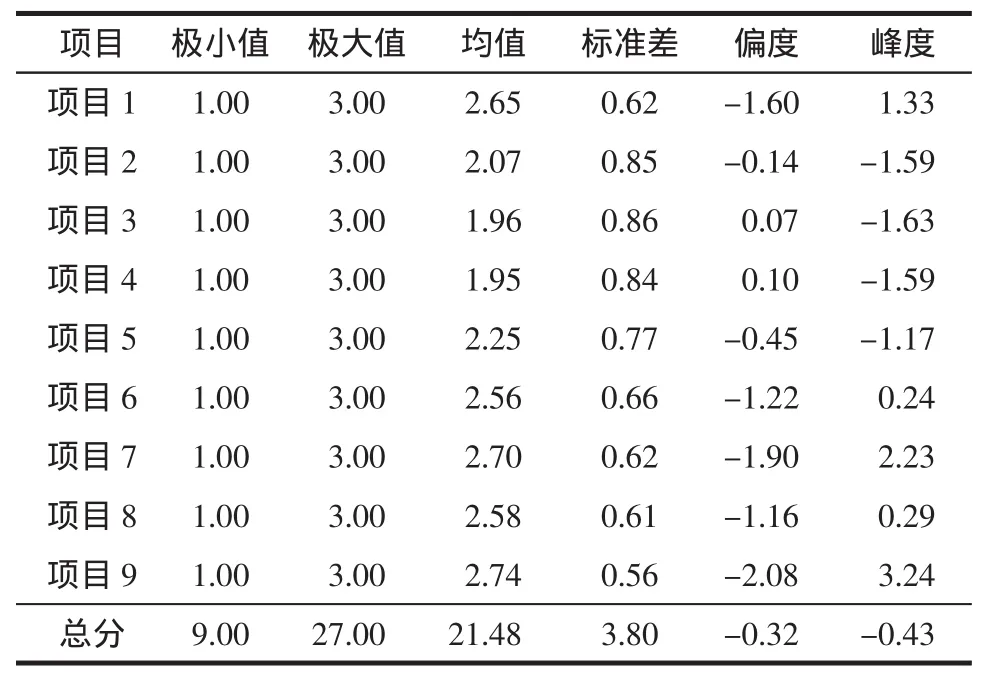

2.2 健康教育效果问卷描述性评价 在对本问卷做出信效度分析的基础上,我们又对其进行了描述性分析。结果显示,各项目及总分的偏度和峰度与正态分布形态不相符,说明各项之间在信度和内容效度上均有差异。所以问卷测量的内容应该按不同领域分成几个区域,分别对其估算α系数,这样能更好的体现问卷的有效性。(见表2)。

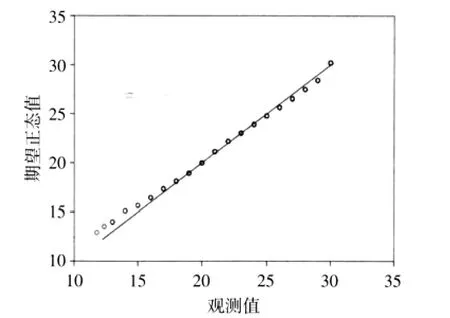

然而,从图1总分的Q-Q正态概率图可观测出,观测值基本围绕期望值分布,这表明样本基本符合正态分布。说明该问卷在实际应用中其信度和内容效度均很高。

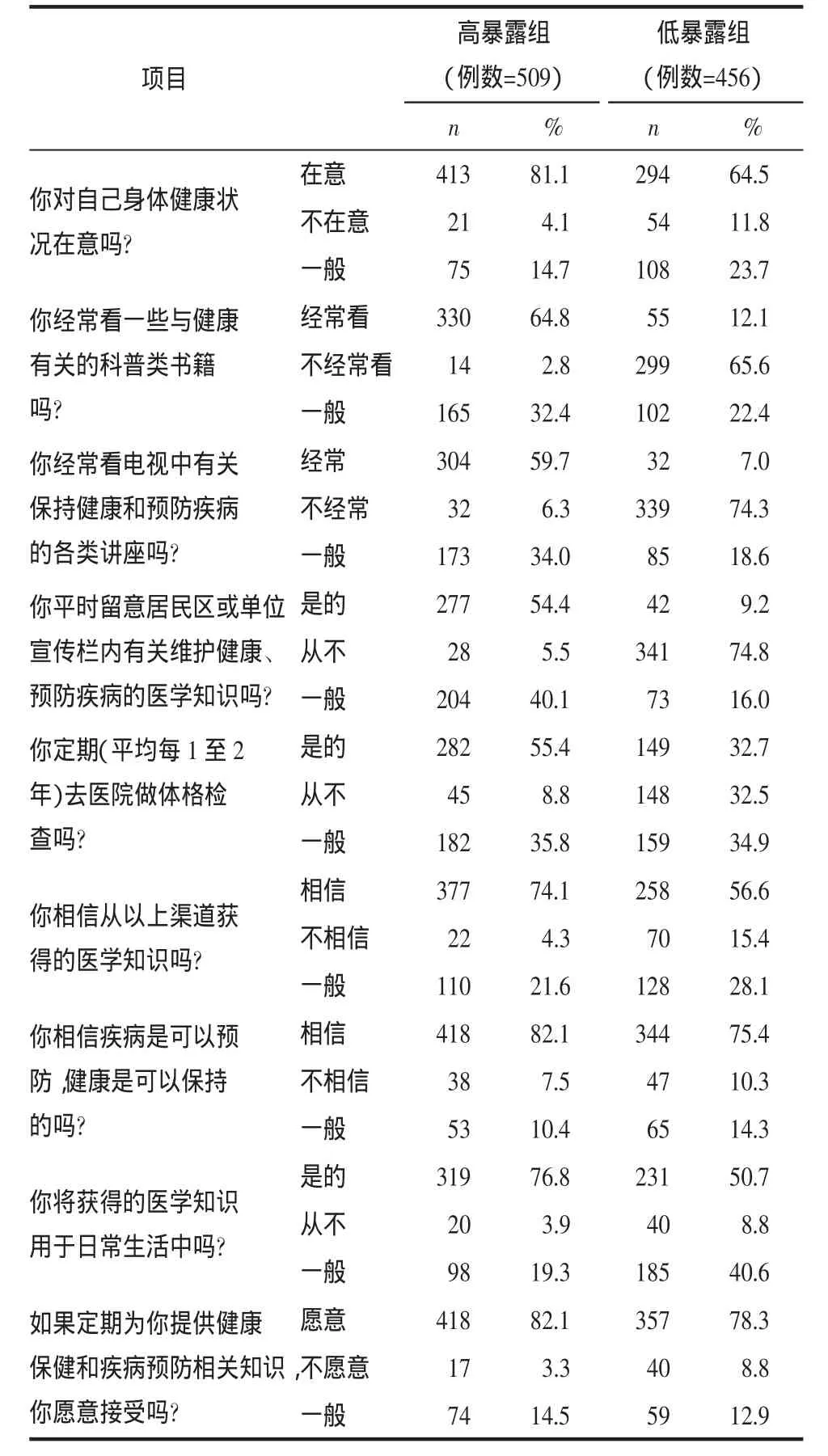

2.3 两组健康教育效果的评价 根据健康效果问卷中9个项目,将回答分成3个不同的程度。通过对高暴露组与低暴露组人员调查,两组人员对不同项目的回答见表3,其结果充分说明了健康教育的暴露程度与健康教育效果有关,自愿接受中医健康教育的高暴露组的问卷的效果明显优于不接受中医健康教育的低暴露组。

表1 健康信念问卷的描述性统计量和信效度分析(n=965)Tab.1 Analysis of descriptive statistic volume and the confidence efficiency in health questionnaire of health belief(n=965)

表2 健康教育效果问卷的描述性统计量(n=965)Tab.2 The descriptive statistic volume of questionnaire about the result of health education(n=965)

图1 健康教育效果问卷总分的Q-Q正态概率图Fig.1 The probability picture of normal Q-Q of the total score of the effect of health education

表3 两组健康教育效果问卷各题目的回答分布Tab.3 The answer distribution of each project in questionnaire about the result of health education in both groups

3 讨论

19世纪80年代中期,前苏联学者N·布赫曼教授首先将其健康与疾病之间的一种状态称为第三状态,中国学者王育学首先提出“亚健康”这一名词。亚健康状态是指机体虽无明显的疾病诊断,却表现出自身生活能力降低,社会适应能力减退,并且表现出各种身体不适的症状。因其主诉症状多种多样,又不固定,也被称为“不定陈述综合征”。它是人体处于健康和疾病之间的过渡阶段,在身体上、心理上没有疾病,但主观上却有许多不适的症状表现和心理体验[8]。

亚健康的临床表现多种多样,根据其主要临床表现的不同又可将其分为躯体性、心理性和社会交往性亚健康3种。姜蕊等[11]根据世界卫生组织对健康的定义进行推导,把亚健康划分为身体亚健康、心理亚健康、情感亚健康、思想亚健康、行为亚健康5个方面。心理性亚健康是亚健康的一种重要类型,其主要临床表现为情绪不稳定与轻度抑郁等精神、心理症状。

心理性亚健康状态是一个客观存在的事实,是一个不容忽视的健康现象。但是,目前人们对其认识还很浅薄,通过心理健康教育帮助人们认识到心理亚健康的重要性,树立心理健康的观念,预防心理亚健康的发生,避免对其健康状况忽视的态度和行为,使人们了解并通过做心理性亚健康问卷来评估自己的心理健康程度,做到早发现,早干预。因此,长期有效的对人们要进行心理知识宣传和教育,使人们了解心理学的基本常识,增强人们的心理保健意识,掌握心理学的基本常识,学会自我调节的方法能预防心理性亚健康状态的发生。

本研究是在文献研究和专家咨询基础上,采用量表学的研究方法,研制了心理性亚健康中医健康教育效果问卷。该问卷根据“知信行”相关理论制定问卷内容;编制的健康教育效果问卷各项目及总分的同质性信度(Cronbach’s alpha系数)处于0.71~0.75范围,显示该问卷的内部一致性较好;各项目与总分间的相关系数都在P<0.001水平上,验证该问卷具有良好的内容效度;采取自填式和结构访问式这两种方法进行问卷的调查,提高了问卷的回收率、质量及调查结果客观可信度;从回收的965份有效问卷分析得出各项目对高暴露组和低暴露组人群的反应程度具有统计学差异,说明该问卷具有较好的灵敏度。鉴于本问卷具有较好的信度和效度,可以广泛的用于心理性亚健康人群健康教育研究。

[1]王 琦.调治亚健康状态是中医学在21世纪对人类的新贡献[J].北京中医药大学学报,2001,24(2):1-4.

[2]杨菊贤,杜 勤.慢性疲劳与失眠是亚健康的重要表现[J].上海预防医学杂志,2003,15(1):48-49.

[3]刘保延,谢雁鸣,于 嘉,等.亚健康中医基本证候调查问卷的信度和效度分析[J].中国中医基础医学杂志,2006,12(2):145-149.

[4]韩 标,孔 晶,刘 伟,等.亚健康状态躯体症状自评量表的编制及信度、效度检验闭[J].中国心理卫生杂志,2007,21(6):352-385.

[5]李海峰,陈 晓,金如锋,等.亚健康证候测试量表的编制和信效度分析闭[J].陕西中医,2007,28(5):565-567.

[6]张荣兴,郭加利,于钦明.心理性亚健康状态相关因素分析及转化干预对策[J].湖南农机,2008,30(3):81.

[7]刘欢欢,张小远,周志涛.大学生心理亚健康状态筛查及评价[J].中国公共卫生,2006,22(6):647-649.

[8]经承学,王琳琳,方栓锋,等.实施心理健康教育干预对青少年心理问题发生率的影响[J].广西医科大学学报,2009,26(2):236-248.

[9]许伟民,邹锦山.青少年心理健康问题及其对策[J].中国民康医学,2008,20(5):452-453.

[10]刘翔平,曹新美.给心理健康注入积极心理学因素[J].教育研究,2008,26(2):90-94.

[11]姜 蕊,吴文清.常见亚健康症状的辨析[J].光明中医,2005,20(5):18-19.