汉语“NP的VP”构式的构式语法新探

牛然明,高德文

(烟台南山学院外国语学院,山东烟台265713)

一、引言

现代汉语中的“NP的VP”结构,如“书的出版”“他的到来”等,是学界研究的热点,关注的焦点主要集中在两个方面:一是“的”字后面成分的性质,是名词性还是动词性;二是这种结构的性质,是名词性短语还是其他结构。针对这两个问题,自20世纪60年代以来,众多学者从不同角度对该结构进行了大量研究,现概括如下:

(1)从结构语言学的角度考察结构中V的性质,概括起来有三种观点:一是V的词性没有变化,仍然为动词[1];二是认为该结构中的V发生了名物化或名词化[2];三是没有明确指出V的性质,只是强调V的动词性减弱,名词性增强[3]。

(2)从形式语言学的角度考察N的V结构的性质,代表性的观点有:陆俭明从“中心词理论(head theory)”出发,认为该结构是将结构助词“的”插入到NP+VP这种主谓词组中间而构成的另一类“的”字结构[4];司富珍运用“中心语理论”认定该结构是以“的”为中心语构成的最大投射DeP[5]26;熊仲儒则认为该结构是现代汉语中的句法成分,不是语法变异[6]。

(3)高航从认知语言学的角度考察了该结构中V转化为N的认知理据,认为作为一般认知能力的概念物化在V转化为N的过程中起了至关重要的作用[7]。

针对上述两个问题的争议仍在继续。第一个问题是第二个问题的基础,解决了第一个,第二个就能迎刃而解。之所以对V的性质一直争论不休,是因为汉语词类这个老大难问题。传统的词类观点已经被证明很难解释汉语的很多语言现象,但现在还没有一个新的研究视角。本文将在前人研究的基础上,在Goldberg的“构式语法”[8-9]与Langacker的“认知语法”[10-11]理论框架下①,深入考察这种结构是如何产生的,与汉语中的其他结构有什么关系,其认知理据又是什么,希望能对以上两个问题作出新的解释,以此为基础,构建一个能对同类构式作出统一解释的框架。

二、构式的继承与引申:“NP的VP”新构式的产生

一种新构式并不是凭空创造的,而是在人的认知努力下,在一些既定构式的基础上创造出来的。本节将讨论创造“NP的VP”的素材及过程。

(一)构式关系

构式语法认为构式本身也是有意义的,是一种形式—意义配对。人的语言知识是由这些复杂程度与抽象程度不同的构式组成的一个网络,其中,既有图式构式(schematic construction),如双及物构式,又有例示构式,即一个具体的表达式,或话式(construct)[12],前者是对所有后者范畴化的结果。Goldberg认为构式体系中的构式通过继承关系(inheritance links)整合在一起,通过这种关系能够产生一些次规则的和特殊的构式(subregularities and exceptions),即有标记构式(marked construction)[8]73。

Goldberg将继承关系细化为四类:“部分—整体关系(subpart links)”“例示关系(instance links)”“多义关系(polysemy links)”与“隐喻引申关系(metaphorical extension links)”[8]75-80。例示关系指图式构式与例示构式之间的关系,后者的建构与创造都要在前者的指导下进行。隐喻引申关系是指一个构式的原型意义与其引申意义之间的关系,这种引申义往往是由于进入构式的词项不同而引起的,但原型意义所对应的句法结构得以继承,例如,Goldberg讨论了双及物构式由于各类动词词义的不同而具有“成功获得”“无法获得”“使能够获得”等不同引申意义[8]75。

Langacker[10]371从范畴化的角度认为构式范畴与概念范畴一样,既有典型成员,又有非典型成员,在一个概括性的图式构式下既有典型的话式,又可以通过引申,包括隐喻引申,创造出一些非典型的引申话式,可以用图1表示:

(二)“NP的VP”的创造过程

通过以上论述可以看出,一个新构式,或者引申构式,是人们根据原型构式创造出来的。那么“NP的VP”构式的原型构式是什么呢?名词构式在任何语言中都是最普遍的构式,“NP的NP”构式是汉语典型名词构式的一种,石定栩也认为汉语的名词性成分与“的”字有不解之缘[13]。它既可以表达一种领有关系,如“小明的头”,也可以表达一种属性关系,如“木头的房子”,两者合起来就是广义的领属关系。

典型的领属关系是对物的占有,如“眼睛”被“狗”所拥有、“书”被“图书馆”所拥有等,所以我们可以说“狗的眼睛”“图书馆的书”。但领属构式是多义的,首先,领属关系在关系的紧密程度上表现出非典型性,例如:狗与眼睛的关系更加紧密,是其身体的一部分,而人与思想的关系相对来说有点疏松,因此构式“狗眼睛”可以接受,而“人思想”却很难被接受;其次,领属关系在领属对象上也表现出非典型性。在现实世界中,除了物体外,还有与物体关系密切的动作。人们每天都要发出无数的动作,那么动作的发出者与该动作也是一种所属关系,例如:

(1)他对工作一丝不苟,谁要敢采一束草、摘一朵花,他都会大喊大叫②。

(2)总之,他的大喊大叫都没有得到回应。

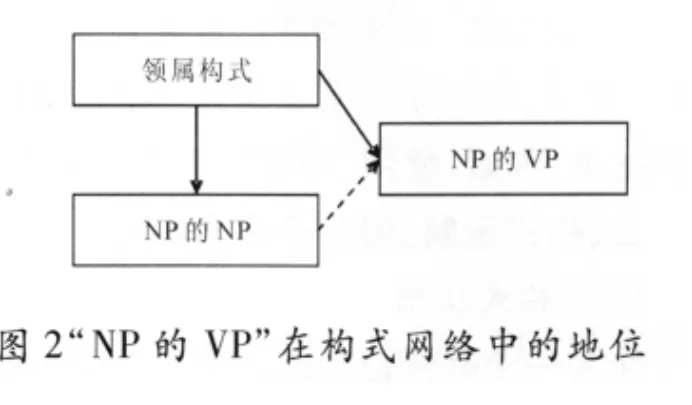

在例(1)中,动作“大喊大叫”是由“他”发出的,那么,这个动作就被“他”所领有,以区别于其他人发出的这个动作。为了表达这种动作发出者与动作之间的领属关系,在“最大表达力原则(the Principle of Maximized Expressive Power)”与“最经济原则(the Principle of Maximized Economy)”[8]67的指导下,在继承典型的领属构式“NP的NP”的基础上,人们通过隐喻引申,即将“对物的占有”投射到“对动作的占有”上,创造出了新构式“NP的VP”,比如例(2)中的“他的大喊大叫”。参照图1,这种引申可以用图2来描述。

在图2中,“领属构式”是一个图式性构式,“NP的NP”是该图式性构式的一个原型例示,这种关系由两者之间的实箭头表示。由于“NP的NP”与“NP的VP”之间的抽象相似性,前者对后者进行了范畴化,将其吸收为一个非典型成员,是一种引申关系,由两者之间的虚箭头来表示。同时,在这种引申过程中,“NP的VP”也被吸收为领属构式范畴的一个非典型成员,因此前者也可以被看作是后者的一个例示,因此也用实箭头来表示。

(三)“NP的VP”的创造动因与固化过程

语言构式的创造是为了描述人们在客观世界的经验,是为了满足表达的需求。构式语法也坚持用以“使用为基础的模型(usage-based model)”来分析语言使用,认为人的语言知识是在语言的使用过程中形成的,而不是天生就具有的所谓的普遍语法。“NP的VP”构式的创造也同样出于表达的需求。名词构式“NP的NP”实现了对事物的指称,从而让人们能够对事物进行描述。同样,“NP的VP”实现了对动作的指称,使人能够对动作进行描述,因为动作总是伴随着一定的结果或者其他需要描述的东西,如“他的出现让我们大吃一惊”。

新构式“NP的VP”需要得到人们的认可,即需要有一个固化(entrenchment)过程。这需要两个条件:一是词条频率(token frequency)[14]293的提高,即其构式的某一例示构式,如“他的离开”,被经常使用,慢慢为人们所接受,并成为汉语使用者大脑中语言知识的一部分;二是类型频率(type frequency)[14]296的提高,即该构式的越来越多的例示构式不断被使用,如“春天的到来”“生命的延续”“书的出版”等等,从而使其图式构式“NP的VP”在汉语使用者的语言知识中得到固化。人类的语言正是在这种继承、创新、使用、固化中不断丰富起来的。

三、构式压制:词类矛盾的消解

(一)构式压制

作为一个有标记构式,“NP的VP”构式的矛盾之处在于整个结构的名词性与中心语VP的动词性之间的冲突。在理解“NP的VP”构式时,“的”字产生了很大的作用,这与司富珍把DeP看作是中心语De(的)的最大投射结构[5]26的观点相一致,而构式语法采用构式压制(coercion)来消解词类冲突。

“压制”一词来源于计算语言学,泛指调节语言形式与意义之间的不匹配的方式。Croft认为所谓的压制就是指构式中的某一词汇项目表现出构式意义[15],也就是说,当一构式的构式意义与其中的某一词汇意义发生冲突时,该构式在概念上是反常的,这种冲突要通过一个意义压制另一个意义来解决。例如Goldberg就认为正是压制使得一些没有致使性的动词进入致使—移动或者致使—结果构式,从而使自身具有了致使性(causativity)[8]88。因此,构式压制经常被用来解释一些新创的有标记构式,例如:在“Give me a coffee”中,不可数名词“coffee”用在了可数名词构式“a/an N”中,“coffee”在该构式意义的压制下产生了“一杯咖啡”的解读。

(二)“NP的 VP”中的压制

压制发生在构式义与词汇义之间。根据上面对“NP的NP”构式的描述,我们认为“NP的X”的构式义为“X为NP所领有”,表达一种广义的领属关系,按照词类的传统观点,是一种名词性的构式意义。当一个名词进入该构式时,表达一种理想化的领属关系,因为对物的占有是我们的基本经验,也可以说是典型经验。当一个动词进入该构式时,名词性的构式意义对动词的典型的动作意义进行压制,使其产生名词性意义,从而消解了传统词类观所认为的词类矛盾,表达一种对动作的领有关系,说明这个动作是由谁发出的。

那么动词为什么能被压制出名词性意义呢?动作与物体是息息相关的,一方面动作离不开物体的存在,一个动作总是有物体的参与,比如动作的发出者、作用的对象、动作的手段等等都是物质的;另一方面,一个动作可以被分割成开始、过程、结果等几部分,是可分的,具有物质的属性。例如:

(3)He is watering the plants.

(4)他正在画画。

以上两个例子都是名动兼类词,在例(3)中,名词“water”是动词“water”的工具,在例(4)中,名词“画”是动词“画”的结果。因此徐盛桓提出了“名动互含”假说,认为一方包括另一方的语义成分[16],这是名动兼类的语义基础。该假说也适合不是名动兼类词的动词,例如,在“问题的解决”中,动词“解决”强调一种结果,是一种状态,是一个抽象的实体,因而“解决”的动词性减弱,名词性增强。

由此可以看出,在压制过程中,动词的凸显发生了变化。Langacker从概念内容的角度认为名词性成分在图式层面上凸显某个认知域中的一个区域(region),它由一组相互联系的实体(entity)构成,这个实体可以是具体的事物,也可以是关系、地点、感觉等等;动词性成分凸显一个过程(process),由一组互联的关系或成分动作构成[11]15。在“NP的VP”的构式压制过程中,VP在人们特定的认知识解方式下,凸显了过程中的某一个成分动作,即一个片段,在大脑中形成了一个抽象的实体,从而使自身向名词性成分靠拢。

那么该构式中的VP到底是动词还是名词呢?除了上面提到的认知语法在图式上对动词、名词等基本词类作出了语义分析,Langacker还认为词类范畴与概念范畴一样,都表现出原型效应[11]14。例如,名词范畴的概念原型为实际物体(physical objects),但很多名词都会偏离这个原型,所以一个词类范畴内既有典型成员,又有非典型成员。同时,认知语法认为一个词的性质是由该词所在的构式决定的,也就是说一个词的性质不是静态的,而是动态的。VP在单独出现时,凸显的是一个过程,因此是一个动词。而在“NP的VP”构式中,VP被识解为一个抽象的实体,具有了名词性成分的属性,但由于不是指示具体的事物,所以只能是一个非典型的名词。在形态丰富的英语中,动词可以通过曲折变化变为名词,例如:arrive—arrival。但汉语缺乏形态变化,更需要通过词所在的构式来指示词性。这种解释既解决了以前的争议,又符合人的认知现实。

四、整体扫描:“NP的VP”构式的识解方式

认知语法认为一个表达式的意义是由概念内容和对概念内容的识解共同构成的。对于人类识解方式的类型,不同的学者有不同的观点。Langacker认为扫描(scanning)是人类为了认知复杂场景而采取的一种识解方式,分为顺序扫描(sequential scanning)和整体扫描(summary scanning)[10]145。前者指一系列成分状态在表征时间内持续的变化过程,后一成分状态的形成预示着前一个成分状态的消失,其结果是凸显一个过程;而后者是一种积累式的扫描,各个成分状态因被同时激活而共存,形成一个完型(gestalt),即一个抽象的实体。例如:动词“enter”凸显一个射体从一个空间外到该空间内的一个过程,其中包括无数个成分状态,属于顺序扫描,而名词“entrance”则同时激活了“进入”这个过程的所有的成分状态并使它们共同存在,从而构成了一个抽象的实体。

类似于英语中的名物化,汉语中“NP的VP”的认知识解方式也是整体扫描,例如:

(5)纵观全场,四川队的跑动和拼抢都很积极。

(6)麦凯恩在越战中的表现和他的政策得到了很多美国人的喜欢。

(7)40万香港人以震耳欲聋的倒数欢呼声迎接新年的到来。

关系概念或动作概念总是包括相关的事物概念[17],认知心理学认为在动词的心理词典中,储存着描述事件或行为的的信息[18]。在例(5)中,“跑动”和“拼抢”由运动员的一个个动作组成,这些动作在整体扫描的认知方式下被叠加起来,形成了一个完型,给人留下了一个整体的印象,形成了一个抽象的实体,前面的状语“全场”就是很好的证明;同理,例(6)中的“喜欢”属于心理动词,表示人的一种心理状态,总是需要通过人的话语或者动作表现出来,这些话语或动作作为成分状态被同时激活而并存,很容易被识解为一个实体;例(7)中的“到来”具有瞬时性,动作的起点和终点几乎重合,在整体扫描的作用下,到来之前的整个过程成为背景(ground),凸显了最后的到达状态,因而具有实体性。

正是在整体扫描的认知方式下,VP随着时间延续的动作被识解为一个整体,形成了一个抽象的实体,成为一个非典型的名词性成分,从而能够顺利进入“NP的VP”构式。因此,我们可以说人的认知识解方式是实现构式创造的一个重要因素。

五、结语

本文在构式语法框架下探讨了汉语中的“NP的VP”构式的创造过程及其在汉语语言知识中的地位。在语言表达需求的驱动下,人们以汉语既有构式“NP的NP”为模板创造出了“NP的VP”构式,后者是前者的引申,表达对动作的领有,实现了对动作的指称。VP所表达的动作或事件在整体扫描的认知方式下被识解为一个抽象的实体,在人的大脑中形成一个完型,占据了一定的区域,具有了物性,从而使VP向名词性成分靠近,在语义上实现了构式压制,使其成为一个非典型的名词。这种解释有利于研究汉语其他有标记构式以及汉语词类此类难题。

注释:

①构式语法(Construction Grammar)是以构式为基础,从认知角度研究语法表征的一种认知语言学理论,包括多个理论变体。本文所使用的两个理论变体是目前最有影响力的构式语法理论。

②除例(3),(4)外,全文所有例句均选自北京大学中国语言学研究中心现代汉语语料库,网址为:http://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus/index.jsp?dir=xiandai。

[1]朱德熙,卢甲文,马真.关于动词形容词“名物化”的问题[J].北京大学学报,1961(4):51-64.

[2]胡裕树,范晓.动词形容词的“名物化”和“名词化”[J].中国语文,1994(2):81-85.

[3]王冬梅.“N的V”结构中 V的性质[J].语言教学与研究,2002(4):55-64.

[4]陆俭明.对“NP的 VP”结构的重新认识[J].中国语文,2003(5):387-391.

[5]司富珍.中心语理论和汉语的DeP[J].当代语言学,2004(1).

[6]熊仲儒.零成分与汉语“名物化”[J].现代外语,2001(3):228-236.

[7]高航.认知语法与汉语转类问题[M].上海:上海交通大学出版社,2009:80.

[8]Goldberg A E.A Construction Grammar Approach to Argument Structure[M].Chicago and London:The University of Chicago Press,1995.

[9]Goldberg A E.Constructions at Work[M].Oxford:Oxford University Press,2006.

[10]Langacker R W.Foundations of Cognitive Grammar:Theoretical Prerequisites(Volume Ⅰ)[M].Stanford:Stanford University Press,1987.

[11]Langacker R W.Foundations of Cognitive Grammar:Practical Applications(VolumeⅡ)[M].Stanford:Stanford University Press,1991.

[12]刘玉梅.Goldberg认知构式语法的基本观点——反思与前瞻[J].现代外语,2010(2):202-209.

[13]石定栩.“的”和“的”字结构[J].当代语言学,2008(4):298-307.

[14]Croft W,Cruse D A.Cognitive Linguistics[M].Beijing:Peking University Press,2006.

[15]Croft W.Radical Construction Grammar:Syntactic Theory in Typological Perspective[M].Oxford:Oxford University Press,2001:70.

[16]徐盛桓.名动转用的语义基础[J].外语与外语教学,2000(1):6-9.

[17]沈家煊,王冬梅.“N 的 V”和“参照体——目标”构式[J].世界汉语教学,2000(4):25-32.

[18]张家积,陆爱桃.汉语心理动词的组织和分类研究[J].华南师范大学学报:社会科学版,2007(1):117-123.