零碎话语的认知语用研究

○孙飞凤,林大津

(1.华侨大学 外国语学院,福建 泉州 362021;2.福建师范大学 外国语学院,福建 福州 350007)

一 引 言

Wittgenstein(1999)在《哲学研究》中曾举过两个例子,一是水果店老板对字条“five red apples”的理解,另一个是建筑工地交际个案。他发现语词不仅是确定指称的过程,而且也可以实施言语行为,由此提出“语言游戏”和“生活形式”的概念,认为对意义的考察可以在语义层面和语用层面进行[1]86-106,拓宽了意义判定的标准。维氏的例子说明了日常生活中可用单词或短语来表达命题的事实,例如日常交际中常出现说话人边看着一个走进房间的人边示意受话人说“Michael’s Dad”,或遇到穿着新衣或换了新发型的老朋友时说“Nice dress”或“Great haircut”等现象。这类只在话首(discourse-initial)孤立出现、没有显性语言前件(antecedent)的只言片语现象称为零碎话语(subsententials)。有关零碎话语的使用现象引起不同学派语言学家的关注。有的认为零碎话语不过是一种特殊的省略现象[2]391-434,但更多人认为零碎话语的解释与省略句不同,需要一个非语言本身所赋予的复原概念内容的自由充实的语用过程[3-7]。那么这些零碎话语是如何表达命题的?作为交际主体的受话人又是如何理解类似于“five red apples”,“Michael’s Dad”,“Nice dress”以及“Great haircut”这样的零碎话语的呢?本文对零碎话语与省略现象进行区分,指出零碎话语与省略句有着本质上的区别,其隐性可变量具有不可回溯性,零碎话语的理解是自由语用充实的结果;并尝试应用Fodor思维语言假说的主要观点及其心智图式对零碎话语命题表达及理解的心理过程进行阐释。

二 零碎话语、省略现象与命题表达

本文讨论的零碎话语与省略句一样,都是句法结构不完整的话语。但二者有何区别呢?

许多表面看似零碎的话语是句法省略现象,由于句法省略所致,其逻辑式含有空位,但易于复原成整句。虽然从音韵学看它们不是句子,但实际上可补充复原成句法完整的句子,例如:

例1 X: Who ate the cake? Y: Sue.

例2 X: Mary will come to the party. Y: Bill won’t.

例1中Y的话语是“Sue ate the cake”的省略形式,例2中Y的话语是“Bill won’t come to the party”的省略形式。这些情况下话语的逻辑形式是完整句,在音韵未然位置(phonologically unrealised position)上有很多空(句法)范畴,对缺失内容进行复原基本上是语法范畴的问题。

又如:

例3 A: Where are you from? B: Italy.

例4 He left. I wonder why.

例5 Linda speaks French and Jane German.

例3-5是广为认可的句法省略句:从句法看,表面的片语其实是完整的句子,因为省略的内容可以从规则系统通过语言机制的内部加工而复原,本质上只是把内容复制到省略之处,与出现在前件的内容在句法上是一致的,即受制于句法近距离制约。它们分属于省略现象中的即时回应、截省句和动词省略,母语共同体成员可以毫不费劲地在心理上予以“完型”补足所省略的部分,并达成共识。

有些不完整结构则不然,受话人很难把话语复原成一个语义上为大家所共同接受的完整句。这种情况中未出现的成分有时被称为“未述成分”(unarticulated constituents),与省略成分有所区别。“未述”不仅仅意味着无音(unpronounced),还指在语言表达式的各个层面没有显性表达,即不能回溯其隐性可变量或参数。如:

例6 [说话人边看着一个走进房间的人边对听者示意说]

Michael’s Dad.

例7 [二手车销售商对顾客说]

Only 10,000 miles. Like new.

例8 [看到老朋友的新发型时说]

Great haircut.

例9 [一个渴得快脱水的人蹒跚地走近卖水摊子说]

Water!

例10 [被抢者在列队指认时说]

The second man from the right.

例11 [服务生指着餐馆的桌子告诉顾客说]

Reserved!

语义学派坚持语言形式与话语真值条件在结构上的同形,认为上述例6-11应视为特殊的句法省略现象,当这类话语用于实施言语行为时,实际上是句法省略而结构完整的句子。虽然它们没有显性的语言前件,但可以依靠非语言语境的某个因素把某一语言表达式加以凸显,以起到省略句前件的作用[2]401-409。例如,有了先前直接的刺激信号(如作出示意)来引起对某一对象、人物和场景(如例6)的关注,通常情况下就适合说出类似“Michael’s Dad”这样的话语了。因此,从任何意义上讲,例6-11都是句法省略现象,因为接受这类话语所需的先前语境已经把隐性语言前件凸显出来,所省略的就是隐性语言前件。就例6来说,“Who is that man?”可以是个隐性语言前件,因此该问题和“Michael’s Dad”这一话语与例3这一显性问答对(question-answer pair)所起的作用相似。隐性问题使“That man is…”这一语言表达式在做出回答时可以复原所省略的内容。

但是,绝大多数研究者认为省略是语言机制内部的一种语法操作,只从规则系统对其无音内容进行重构,而不是根据语用原则或一般推理来进行推导的,所以需要显性的语言前件来认可其为省略,如动词省略、截省句等可识别的省略形式[7]222-250。例6-11既然可以在没有先前话语(prior discourse)的情况下说出来,就说明它们没有显性的语言前件,不属于省略现象。它们作为话首语说出时极为自然,例如说出“Michael’s Dad”时无需显性的语言前件,只需要凸显出一个合适的人,断定其具有迈克父亲的属性即可。而说出“Only 10,000 miles. Like new.”时也无需显性语言前件,只需站在一辆状况良好的车前,且该车具有只行驶一万公里、还跟新车差不多的属性,即可表达出类似“This car has only been driven 10,000 miles. It’s like new.”这样的命题。因此,把例6-11视为省略现象是不妥的,它们是与省略现象具有本质区别的零碎话语。零碎话语没有显性语言前件,只在话首出现,而且是孤立出现的;而省略现象往往具有显性语言前件,不能孤立地用于话首。[8]101-103

那么,零碎话语是如何表达命题的呢?人们普遍接受的省略现象是其自然语言来源必需精确且可以确定。正如Barton所指出的:句法省略设想它来源于一个完整的句子,其可确定的内容在句法和语义上被删除了[6]。对于截省句、动词省略、谓语省略、假空缺以及问答对来说,完全有可能确定其中被删除的独特内容。也就是说,如果是句法省略的话,其缺失内容可按照语言规则系统重构,完全由语言机制内部实施的。而在零碎话语里,“未述成分”语言表达式的各层面没有上文语境的语言前件,我们不能回溯其隐性可变量或参数,即我们不能确定所谓被删除了的语言内容。由于没有语言前件来认可省略,因此也就没有可复原的、可确定的具体语言内容。例如,例6中无音成分的待选项可能包括“He is”,“That is”,“That man is”,“The man who just came in is”,“has just come in”,“The man in the pink tie is”,“is the man near the door”,“is over there”,等等。我们无法确定我们说出了哪个句子,或受话人复原了哪个句子,这意味着我们说出的不是句子:我们所理解的其余命题不是来自语言本身,我们对这类话语的理解,是自由语用充实的结果。

Stanley认为零碎短语不能算是实施真正的语言学言语行为,因为“实施语言学上的言语行为必定带有相关类型的语力,也必定表达确切的内容[2]407。”他以例9为例,认为“Water!”不是恰当的言语行为,因为它缺少确定的内容和语力:首先,无法确定该话语的真值条件是“说话人要水”而非其它待选对象;其次,该话语是断言、命令还是请求?也无法确定。尽管这类话语可以作为交际手段,但用来对它们进行解释的是普通知识而非语言知识。这类话语和拍肩膀等非言语手势语所传递的是暗含,不是要表达命题,因此不存在对真值条件进行自由充实的问题。

但是,要求真正的言语行为必须具有确定的内容和语力太过严格了[5],[9]442-471。照Stanley的标准,许多句法完整的话语也不算实施言语行为了,这违反人们的直觉。比如说话人看着外面的大峡谷说:That’s beautiful!该例若当作断言,那“That”是否必须有确定的指称对象?是特殊对象还是对象群体?我们本能地觉得不需要。如果以具有确定内容和语力为标准,那么会令人得出错误结论,以为很多即使具备完整句子、符合语法规则的话语都不能实施语言学上的言语行为[7]。凭直觉我们觉得例9中说话人说了什么,其目的不是吸引受话人对水的关注而是表达一个命题。受话人最终的理解包括一个通过对编码短语进行扩展而来的命题。虽然不同的受话人对命题表达的理解可能有差异,但会局限在一个清晰的范围内。受话人通过扩展编码意义而构建的命题应该算命题表达,“Water!”可能是某种类似于“给我点水”的指令性行为而不是断言。

可见虽然有的话语可能没有确定内容,另一些话语也许无法确定语力,还有的话语可能既没有明确的语力、其真值条件内容也具相当的欠明性,但并不妨碍它们实施言语行为。真正的零碎话语也表达命题,是具备真值条件的,也是可以用来实施言语行为的。对零碎话语的理解是自由语用充实的结果[8]。下文尝试应用Fodor思维语言假说的主要观点及其心智图式对零碎话语命题表达及理解的心理过程进行阐释。

三 思维语假说

关于思维与语言的关系,长期以来的主导观点是思维离不开语言,语言是思维赖以存在的载体,是思维的工具,没有语言就没有思维可言。

在讨论命题语义的心理表征时,关联理论学派往往采用Fodor的观点,认为没有表征就没有计算,中枢认知活动运算和推理的对象是思维语言,不同于自然语言[10]27。如果我们不具有思维语言,那我们就不能学习自然语言:词汇习得过程要求有个“目标”,根据该目标来形成假设以确定说话者意义,即人们先有一个目标对象的概念,然后再弄清该对象叫什么[10]appendix。Fodor所捍卫的、被用于语用充实分析的一个常用概念是:思维发生在自然语言的不同介质,不同来源的内容整合也发生在这个不同的思维语言。在他看来,心理语句是心灵语言或思维语言( mentalese) 中的单元。所谓“思维语言”就是人脑中直接作为思维媒介的语言,类似于计算机能够加工的机器语言。更重要的是,思维语言具有语义性。从思维语言自身的组成单元与结构等方面看,思维语言是天赋的、普遍的,作为一种语言,它有近似于自然语言的地方,如有特定形式的词汇、记号或标记、惯用语或公式,它们也可按一定的语法规则组成句子。所不同的是,其语词有指称力和丰富的表现力,能表示世界上纷繁复杂的现象。它的句子有意义,作为整体,其意义是由原子部分的语义属性以及产生这些意义的整个句法结构的语法规则所决定。而且句子具有真值条件或相互之间的逻辑关系。Fodor强调心理表征理论,其核心是思维语言的假定:思维语言是心理表征的无穷集合。心理表征有两个功能作用,一是作为命题态度的直接对象,二是作为心理过程的范围。思维语言是人在思维中所用的一种特殊的符号系统,也是一种特殊的、相对无歧义的形式语言,经常被称为“心理语言”。心灵的表征以及对表征的推论操作离不开表征的媒介,即思维语言,它具有句法结构和语义性。[11]579-583

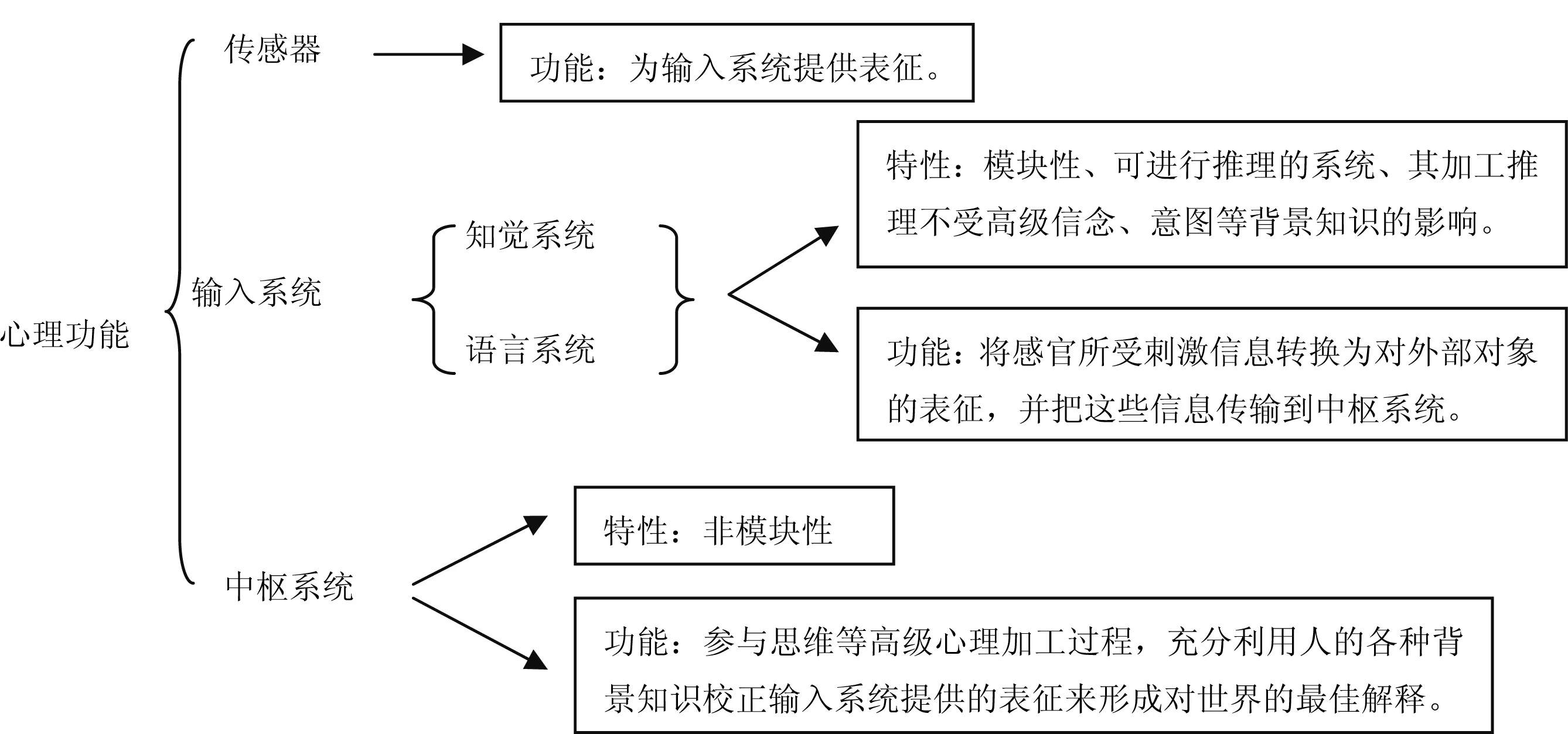

后来Fodor又提出认知系统的心理模块性理论[12],对心理结构进行了独到的阐释。他用三分法把心理功能分类为传感器、输入系统和中枢系统,其间关系如图1所示:

图1 Fodor认知系统心理模块性理论

输入系统的功能是将感官所受刺激信息转换为对外部对象的表征,并把这些信息传输到中枢系统。输入系统不仅将传感器提供的表征翻译成中枢编码下的表征,而且其本身是可进行推理的系统。输入系统加工推理的最主要特性是:不受高级信念、愿望、意图等背景知识影响。中枢系统的主要功能是参与思维、解决问题等高级心理加工过程,这种心理加工过程与输入加工过程恰恰相反,需要充分利用人的各种背景知识校正输入系统提供的表征来形成对世界的最佳解释。输入系统(指听觉、视觉、触觉、味觉、嗅觉等知觉系统以及语言系统)具有模块性,中枢系统是非模块性的,这是心理模块论的中心论点。

美国心理语言学家Pinker和Chomsky分别对语言与思维的关系有过详述,提出了“思维先于语言”和“思维大于语言”的看法。所谓“思维先于语言”,主要指一个人使用一个词语之前,大脑里已拥有相应于该词语所表达的思想或概念。例如,一个孩子在学会使用“桌子”这个汉语词语之前,其大脑里已形成了“桌子”这个概念。这种说法至少包含下面二层意思:其一,孩子在能听懂和说出“桌子”之前,已经能够凭借感知系统辨认出“桌子”所指称的那个物体,能够在他的认知范围内(如屋内的视野范围)把“桌子”所指称的物体同其周围背景分离出来。如果这个辨认过程也是一种思维认知过程,那么这种分离结果只能看作是一种思维认知活动的结果,反映出他具有不依靠语言词语进行思维认知活动的能力。其二,在孩子学会使用某种具体语言中的某个具体词语之前,他已作好了概念或思想上的准备,而不是在学会使用那个词语时才“形成”一个同这个词语相联系的概念。在有词语表述的情况下和在没有词语表述的情况下,都会产生同样的思想,会发生同样的思维活动,思维不必依赖语言,思维先于语言。“思维大于语言”实际是“思维先于语言”的另一角度表述,因为历时性的“先”等于共时上的“大”。所谓“思维大于语言”也包含两个意思:其一,人能用语言表述出来的思想远远少于人能想到的思想,就是说思维的内容远比语言表达出来的或从语言中直接听出来的思想要丰富得多。用Pinker的话说,“人的某种思想呈现在大脑中的时候要比这种思想一旦说出来或写出来的时候更加丰富,甚至要丰富得多”[13]。其二,如果说语言是句子的集合,那么在句子与句子之间还有许许多多没有用语言表述出来的思想,而这些思想是完整思维所不可缺少的。思维不仅先于语言,而且先于或独立于听觉、视觉和触觉这些认知系统(Chomsky 1995)。如果真的存在思维语的话,那么人类便有两种不同的思维,一种依赖于语言的思维,另一种不依赖于语言的思维。这两种思维之间的关系是什么呢?由于思维内容大于语言表述的内容,语言不能把思维的内容全部表述出来,因而在语言表述中就必然存在着一些思维内容上的空缺,而要保证思维内容的完整性和连贯性,这些思维内容上的空缺必须予以“填充”,实际上“填充”这些思维内容“空缺”的东西便是思维语了。[13]8-12

四 心智图式与零碎话语的理解

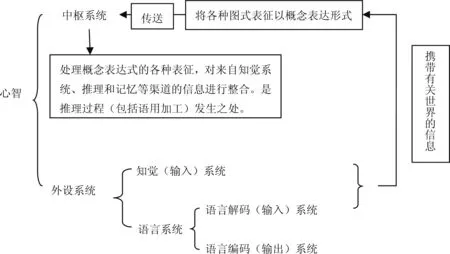

基于零碎话语与省略现象的本质区别以及思维语现象的存在,零碎话语理解的心理体系和加工过程可以借鉴Fodor的认知系统心理模块性理论。心智由中枢系统和各种各样的外设输入/输出系统构成。中枢系统处理概念表达式(一种思维语言)的各种表征,是推理过程(包括语用加工)发生之处。外设系统包括各种知觉(输入)系统和一个语言解/编码(输入/出)系统。知觉系统与语言解码(输入)系统将携带有关世界的信息以概念表达式的形式,将各种图式表征传送给中枢系统,正是在中枢系统里,来自知觉系统、记忆、推论等各种不同渠道信息被整合起来,其心智内部各系统间的关系如图2:[11]

图2 Fodor的心智图式

这一认知图式可粗略描述真正的零碎话语是如何表达命题的,其大致过程如下:语言输入被解码为一个概念表征,传送给中枢系统,该系统是语用推理发生之处;该概念表征也同样传送给其他知觉系统,如视觉系统。储存在百科记忆中或从所储存的假设里推理出来的信息在中枢系统也以相同的概念表达式获得。因此,通过中枢系统,从各种知觉和语言系统所推导出的表征可整合经过推理得出并记忆下的信息。整合是经由函项-变元的应用而实施的:说话人说出要么(i)一个词或短语,其内容是某一命题函项的变元,并且语境提供函项;要么(ii)一个词或短语,其内容是命题函项,且语境提供变元。把命题函项应用到变元就产生命题表达。如例11中“Reserved”,中枢系统将接受来自视觉系统所指的桌子概念(即变元),而语言解码的输入是一个属性概念(命题函项),两个输入在思维语言中被联接起来[5]156。说出短语的所规定表征在相同表达式也可获得,因为知觉系统将输入转化成各种概念表征。两个思维语言表征联接起来可形成一个命题。整合发生在思维语言,而一旦语言机制把零碎话语输入传送到中枢系统,那自然语言就不再起任何作用。命题表达的建构是一种自由充实,是一个在话语解码后得来的概念表征之上再增加概念的过程。所需信息已经存在一个概念表达式里,如果要使其有用的话,也需要在中枢系统进行整合。信息必须在该表达式里才能在思维中起作用。[7]

五 结 语

零碎话语的理解因其极为有限的编码而需要语境因素的干预。真值条件语义学不能解释受话人从零碎短语构成的话语所复原的命题:它是经由语用过程扩展为一个完整的命题的。在即时知觉环境中,要确定说话人意义往往非常需要凸显实体的在场,以起到引入话题的作用。因此,这些实体对受话人而言是亲知的,他通过概念而非描述来进行表征。绝大多数零碎话语所共享的特性是:被省略的、需要补缺以构建完整命题的部分往往是概念,因此在解释零碎话语的过程中复原的思想不完全在自然语言中。Fodor关于中枢系统将源自知觉系统和记忆或推理所得的思维语言表征进行加工和整合的理论,有助于零碎话语语用充实的描述,对零碎话语的理解具有较强的解释力。

参考文献:

[1] Wittgenstein L. Philosophical Investigations (§I-44) [M]∥Baghramian, M. Modern Philosophy of Language. University College Dublin. 1999.

[2] Stanley J. Context and logical form [J]. Linguistics and Philosophy. 2000,(23).

[3] Carston R. Relevance Theory and the Saying/Implicating Distinction [M]∥Horn L R and Ward G. Handbook of pragmatics. Oxford: Blackwell. 2004.

[4] Recanati F. Literal Meaning [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

[5] Stainton R. Words and Thoughts: Subsentences, Ellipsis, and the Philosophy of Language [M]. Oxford: Oxford University Press, 2006.

[6] Barton E. Towards a nonsentential analysis in generative grammar [M]∥Progovac L, Paesani K, Casielles E and Barton E. The Syntax of Nonsententials Multidisciplinary perspectives. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins. 2006.

[7] Hall A. Subsentential utterances, ellipsis, and pragmatic enrichment [J]. Pragmatics & Cognition, 2009, 17 (2).

[8] 孙飞凤.零碎话语理解的语用充实研究[J]. 东北师范大学学报:哲学社会科学版,2011,(6).

[9] Elugardo R, R Stainton. Shorthand, syntactic ellipsis, and the pragmatic determinants of what is said [J]. Mind and Language,2004,(19).

[10] Fodor J. The Language of Thought[M]. New York: Thomas Crowell, 1975.

[11] 宋 荣,高新民.论福多的思维语言假说[J]. 淮阴师范学院学报:哲学社会科学版,2008,(5).

[12] Fodor J. The Modularity of Mind[M]. Cambridge, MA: MIT Press, 1983.

[13] 冯之林.思维语[J]. 现代外语,1997,(2).