心房颤动合并长R-R间期(>1.5s)患者的动态心电图分析

李润香 黄玉同

动态心电图是临床诊断心房颤动的主要方法之一,但心房颤动合并长R-R间期(>1.5 s)、逸博及逸博心律能否诊断为病理性房室传导阻滞尚存争议[1]。本研究分析动态心电图心房颤动合并长R-R间期(>1.5 s)、交接区逸博及逸博心律对病理性房室传导阻滞的诊断价值和临床意义,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 研究对象为我科2009年6月至2012年6月期间经动态心电图检查显示持续性心房颤动合并长R-R间期(>1.5 s)、逸博及逸博心律188例患者,男129例,女59例;年龄28~76岁,平均(55.7±9.3)岁;高血压性心脏病48例,冠状动脉粥样硬化性心脏病45例,风湿性心脏瓣膜病34例,慢性肺原性心脏病30例,扩张型心肌病(扩张性心肌病充血性心肌病)18例,原发性房颤11例,肝硬化合并原发性肝癌2例。

1.2 方法 本研究使用的动态心电图分析系统由美国DELMAR公司提供,连续记录24 h心电图并回放,以统计学软件SPSS 19.0分析相关数据,数据以(± s)表示,采用 t检验,RR间期>1.5s为长R-R间期;交接区逸博为QRS波群无宽大畸形,室性逸博为QRS波群宽大畸形;持续性心房颤动时出现3个及3个以上逸博,且R-R间期相等为逸博心律。仅仅在22:00~次日6:00出现长R-R间期、逸博和逸博心律者为睡眠组,一天24 h内均出现者为非睡眠组,对两组患者日间心室率、夜间心室率、全天心室率、长R-R间期人均次数和最长R-R间期均值进行分析。

2 结果

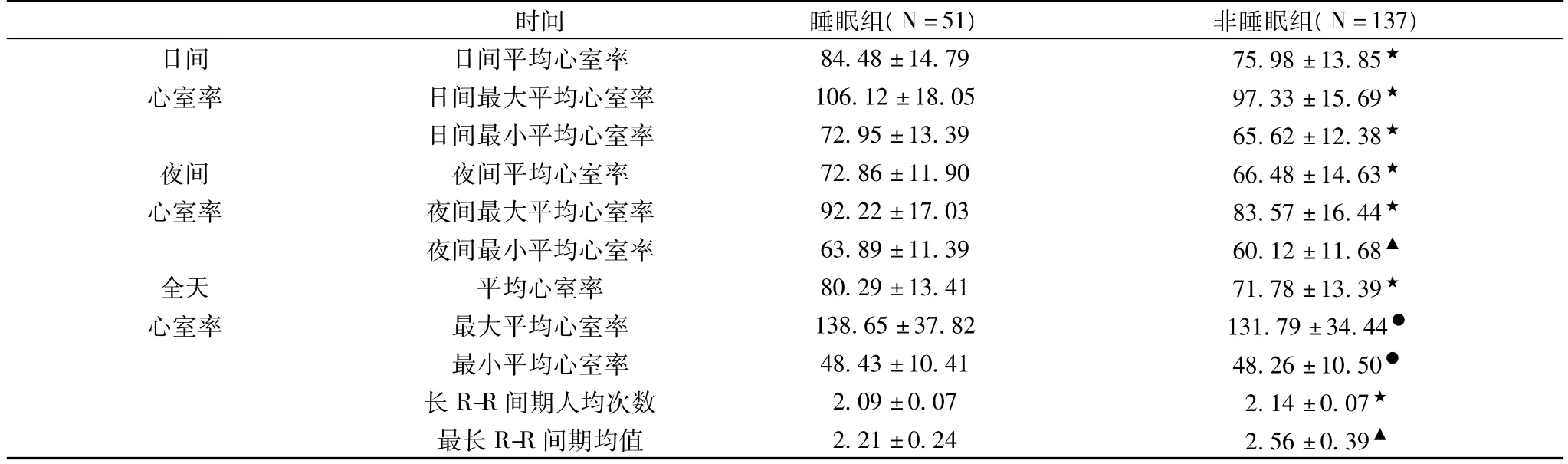

两组心房颤动合并长R-R间期患者心室率比较,见表1。

表1 两组心房颤动合并长R-R间期患者心室率比较(±s,次/min)

表1 两组心房颤动合并长R-R间期患者心室率比较(±s,次/min)

注:组间比较,●P>0.05,▲P<0.05,★P<0.01

时间 睡眠组(N=51) 非睡眠组(N=137)日间 日间平均心室率 84.48±14.79 75.98±13.85★心室率 日间最大平均心室率 106.12±18.05 97.33±15.69★日间最小平均心室率 72.95±13.39 65.62±12.38★夜间 夜间平均心室率 72.86±11.90 66.48±14.63★心室率 夜间最大平均心室率 92.22±17.03 83.57±16.44★夜间最小平均心室率 63.89±11.39 60.12±11.68▲全天 平均心室率 80.29±13.41 71.78±13.39★心室率 最大平均心室率 138.65±37.82 131.79±34.44●最小平均心室率 48.43±10.41 48.26±10.50●长R-R间期人均次数 2.09±0.07 2.14±0.07★最长R-R间期均值 2.21±0.24 2.56±0.39▲

3 讨论

近代多个心电图专著[2]对心房颤动合并长R-R间期(>1.5s)能否诊断为二度房室传导阻滞尚存争议,临床发现心房颤动合并长R-R间期较为常见,但心房颤动复律后,窦性心律并无二度房室传导阻滞表现。

本研究睡眠组R-R间期、交接区或室性逸博及逸博心律仅仅出现在22:00~次日6:00之间,根据动态心电图显示最长R-R间期在次日2:00~4:00之间,在日间心室率随活动相应增加,而长R-R间期、交接区或室性逸博及逸博心律基本消失,全体最大平均心室率达146次/min。本研究组间夜间最小平均心室率和最长R-R间期均值比较,P<0.05;日间平均心室率、日间最大平均心室率、日间最小平均心室率、夜间平均心室率、夜间最大平均心室率、全天平均心室率和长R-R间期人均次数比较,P<0.01,表明夜间增高的迷走神经张力和心脏自主神经系统对心室节律昼夜调控基本一致,进而显示心房颤动合并长R-R间期、交接区或室性逸博及逸博心律与房室传导阻滞关系不大,而与夜间睡眠(22:00~次日6:00)迷走神经效应增加房室结前向或逆向隐匿性传导,减少心房冲动下传心室等因素有关[3]。非睡眠组长R-R间期、交接区或室性逸博及逸博心律出现在全天,而与自主神经心脏动态平衡的昼夜节律变化特征不一致,仅仅从房室结的隐匿性传导和生理性干扰方面解释过于牵强,可能存在房室传导阻滞。因此,对于心房颤动合并长R-R间期患者,明显出现的长R-R间期次数与睡眠无关,伴有不同程度的头晕、心悸、乏力或晕厥病史者,临床应高度怀疑病理性房室传导阻滞。

[1]梁丽,陈为.心房颤动伴长R-R间期20例动态心电图分析.临床合理用药杂志,2011,4(28):112.

[2]郭继鸿.新概念心电图.北京:北京医科大学出版社,2002:323-329.

[3]葛学敏,张良洁.心房颤动伴长R-R间距的动态心电图及临床分析.实用心电学杂志,2009,18(6):423-424.