关于数字省区地理空间框架建设的研究与思考

——以海南国际旅游岛数字地理空间框架为例

王小军,陈 慧,刘 璐,李 伟

(1.国家测绘局海南基础地理信息中心,海南海口570203;2.海南测绘地理信息局,海南海口570203)

关于数字省区地理空间框架建设的研究与思考

——以海南国际旅游岛数字地理空间框架为例

王小军1,陈 慧1,刘 璐1,李 伟2

(1.国家测绘局海南基础地理信息中心,海南海口570203;2.海南测绘地理信息局,海南海口570203)

介绍全国首个数字省区——海南国际旅游岛数字地理空间框架的建设目标与建设内容,并从数字中国、数字省区与数字城市的关系等几个方面,简单探讨数字省区地理空间框架建设中需要思考及注意的问题。

数字海南;数字省区;地理空间框架

一、引 言

数字省区地理空间框架是省区地理信息数据及其采集、加工、交换、服务所涉及的政策、法规、标准、技术、设施、机制和人力资源的总称,是省区国民经济和社会信息化的基础支撑平台,是省国民经济信息化建设中各种信息资源的空间参照基础。在此基础上通过网络集成各行各业、各地的信息资源,从而最终形成各省全方位的数字化或信息化[1-2]。

2009年12月,海南测绘地理信息局为配合海南国际旅游岛建设,积极向国家测绘地理信息局申请率先建设全国首个数字省区——海南国际旅游岛数字地理空间框架(以下简称“数字海南地理空间框架”)。2010年3月,国家测绘地理信息局和海南省人民政府在北京签署了《海南国际旅游岛数字地理空间框架建设合作协议书》,标志着数字海南地理空间框架项目正式启动。

二、建设目标

数字海南地理空间框架建设的总体目标是:在充分利用现有资源的基础上,整合、丰富和完善海南省地理信息资源,搭建海南省地理信息公共平台,构建特色鲜明、重点突出的地理空间框架,实现全省地理信息的共享、集成和高效利用,避免重复建设及信息孤岛,为海南国际旅游岛建设提供地理信息保障,同时为数字省区地理空间框架建设探索经验,从而进一步推进数字中国和数字省区的建设[3]。

三、建设内容

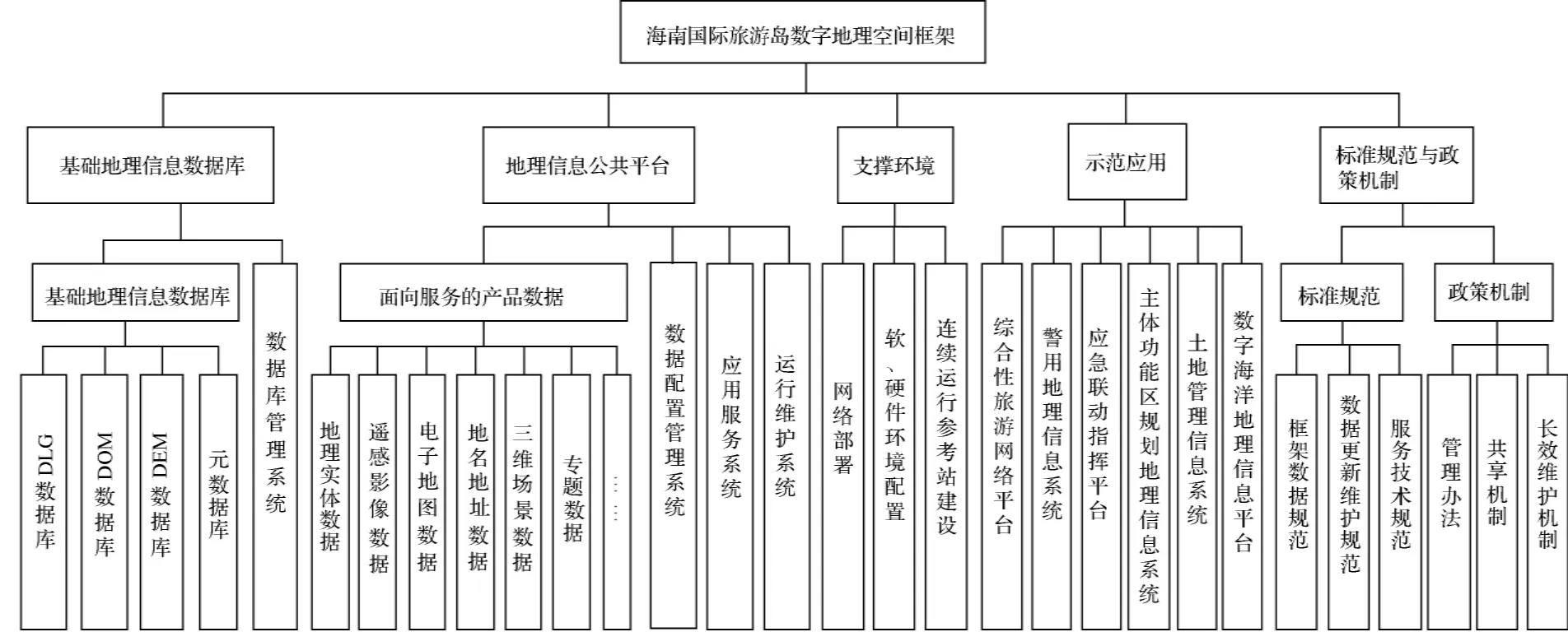

数字海南地理空间框架建设内容分为基础地理信息数据库、地理信息公共平台、支撑环境、示范应用、标准规范与政策机制5部分,如图1所示,以下从这5个方面分别简单介绍建设内容。

1.基础地理信息数据库建设

在现有测绘数据及相关成果的基础上,遵循国家标准和测绘行业标准,采用2000国家大地坐标系和1985高程基准,采集、更新、完善及制作基础地理信息数据体系,形成现势性强的、多类型、多尺度的基础地理信息数据库,并建立数据库管理系统,实现基础地理信息数据的统一管理。

数字海南地理空间框架的基础地理信息数据体系主要包括:全省范围1∶25万、1∶5万、1∶1万DLG的生产与更新;海口、三亚城区400 km21∶1000 DLG的整理与完善;全省范围30 m、5 m、2.5 m、1 m和0.2 m分辨率DOM的获取与制作;全省范围25 m和12.5 m格网DEM的整理与更新;全省范围1∶5万、1∶1万地名数据整理等。

对基础地理信息数据进行包括数学基础、数据完整性、逻辑一致性、位置精度和属性精度等内容的检查后入库,基础地理信息数据库包括数字线划图(DLG)数据库、数字正射影像(DOM)数据库、数字高程模型(DEM)数据库和元数据库,各库又根据比例尺和分辨率的不同细化为子库,子库根据要素分成若干层,历史数据库的结构与其同源的现势数 据库相同[3]。

图1 海南国际旅游岛数字地理空间框架建设的主要内容

2.地理信息公共平台建设

以基础地理信息数据库为基础,通过信息提取、实体加工、地理编码、整合重组等处理,建立平台数据集;开发数据配置管理系统用于平台数据集的统一有效管理;研发网络化运行的应用服务与运行维护系统,保证平台长期稳定地提供实时在线服务;建立海南省唯一的、权威的、全覆盖的、多尺度无缝集成的地理信息公共平台[4]。

数字海南地理空间框架的地理信息公共平台作为省级分节点,要起到承上启下,上下贯通的作用,根据国家相关标准及规定,平台数据集采用2000国家大地坐标系,但是近期为了平台的推广应用,数据集暂时也同时提供海南平面坐标系。

平台应用服务系统采用面向服务架构(SOA)的设计理念,符合国际通用的开放式服务标准,提供丰富的地理信息服务组件或资源,保证用户既能实现地理信息的在线获取与应用,也能使用这些服务组件或资源快速建立各种专题应用系统。主要包括地图应用服务、认证服务、二次开发服务、数据接口服务、服务注册管理服务、地理编码服务等[4]。

3.支撑环境建设

数字海南地理空间框架运行所需要的网络环境是包含内部局域网、电子政务网及公众互联网的3级网络系统,分别运行基础地理信息数据、政务版地理信息及公众版地理信息。内部局域网与电子政务网和公众互联网进行严格的物理隔离,以保证基础地理信息数据的安全。

数字海南地理空间框架建设所配置的软、硬件主要包括高性能、实用、安全、标准的服务器系统,存储系统,安全保密系统,以及备份系统等,如在Web应用服务器集群前段部署负载均衡系统,对数据库服务器采用双机热备技术等,以保障基础地理信息数据库、地理信息公共平台及示范应用系统安全、高效、稳定地运行,同时也兼顾后期的可扩展性、兼容性,以及可维护性等。

4.示范应用建设

为充分发挥数字海南地理空间框架的综合效益,以地理信息公共平台为基础建立和扩展典型示范应用系统,发挥应用效益,探索应用机制,总结应用模式,起到以点带面,逐步将各部门的应用统一到地理信息公共平台上,在全省各部门推广地理信息服务应用。经过充分调研,数字海南地理空间框架项目将选择旅游、公安、工信、发改委、国土、海洋6个部门开展示范应用建设。

5.标准规范与政策机制建设

为保障数字海南地理空间框架的持续运行和长期服务,在充分采用国家和行业的相关技术标准的基础上,结合海南省的实际需求与后期应用情况,要建立健全的相关标准规范与政策机制。具体内容包括:①海南国际旅游岛数字地理空间框架建设数据维护与更新规范;②海南国际旅游岛数字地理空间框架建设管理办法;③海南国际旅游岛数字地理空间框架建设共享机制等。

四、关于省级地理空间框架建设的几点思考

自2006年国家测绘地理信息局启动数字城市地理空间框架建设工作以来,已有近200个城市开展了该项目的建设工作。截至2011年8月份,已有20个城市通过了国家级验收,数字城市已取得了一定的建设成果,为数字省区地理空间框架的建设积累了丰富的实践经验。但是数字省区地理空间框架建设有其自身的特点,需要在建设过程中不断探索与思考。

1.数字中国、数字省区与数字城市的关系

地理空间框架分为国家、省区和市(县)三级。其中,数字省区和数字市(县)地理空间框架是数字中国地理空间框架的有机组成部分,而省级框架不仅要实现纵向贯通,即承上启下,实现国家、省区和市(县)三级框架的上下联通,还要实现与相邻区域的横向联通[1-2]。

数字省区和数字城市分别是数字中国地理空间框架在各省各市的具体实现和纵向延伸,相互之间既有明确的层次关系,同时共性中有着个性[1-2]。如从技术和结构层面上,数字城市是数字省区的子系统,数字省区是数字中国的子系统。数字省区和数字市(县)地理空间框架与数字中国地理空间框架在总体结构、标准体系、网络体系和运行平台等方面是统一的和不可分的,相互之间既有明确的层次关系,同时共性中又有着个性[1-2]。从数据层面上,省区和市级地理空间框架比国家地理空间框架信息更丰富,分类更详细,精度更高,现势性更高。如国家级地理信息公共平台数据尺度为1∶100万、1∶25万和1∶5万,分辨率包括30 m、15 m、5 m和2.5 m;省区级地理信息公共平台数据尺度为1∶1万或1∶5000,分辨率包括1 m或0.5 m;市(县)级地理信息公共平台数据尺度为1∶2000、1∶1000和1∶500,分辨率包括0.5 m和0.2 m[2]。应用层面上,省区和市级地理空间框架比国家地理空间框架更为具体,应用范围更广泛。

2.省级基础地理信息数据库建设

数字海南地理空间框架的基础地理信息数据库作为省级基础地理信息数据库,其建设是一个复杂的系统工程。技术上,要采用先进成熟的技术方案,制定适宜的数据标准规范,建立合理的数据组织结构和数据入库流程,经过数据采集、生产、处理、整合、分层、编码和检查等,形成规范化的覆盖全省的多尺度、多数据源、多类型、多时态的基础地理信息数据体系。选择合适的数据库和GIS软件,依据实用性、先进性、安全性、兼容性、开放性和可扩展性等原则设计并建立基础地理信息数据库,实现多元、多级、海量数据的高效存储和集成化管理,并建立数据库定期更新、管理、维护机制等[5-8]。

在建库工作中更要有统筹全局的思路,成立组织机构,制定保障措施,协调生产、质检、入库等各环节工作,组织编写相关设计方案和标准,安排员工技术培训,对重要环节如数据质检等重点培训,开展实验性的前期工作,科学制订各阶段任务并按计划实施,以及资金的预算筹措落实等[5-8]。

3.增强创新意识

数字城市地理空间框架的建设自启动以来,已经取得了显著成果。在实践中,坚持以自主创新的原则,数字城市地理空间框架的建设在思路理念、理论技术及机制模式等方面都实现了突破,如建设内容、体系架构、共建机制,应用推广政策,更新维护机制等[9],为数字省区地理空间框架的建设积累了宝贵的实践经验,值得借鉴。同时,在数字省区地理空间框架的建设过程中同样要坚持自主创新的原则,加强创新意识,勇于打破常规,不断探索、总结和积累出适合数字省区地理空间框架建设的理论基础与实践经验,从而推进数字省区和数字中国的建设。

五、结束语

海南国际旅游岛数字地理空间框架项目自启动以来,在基础地理信息数据库,地理信息公共平台及运行支撑环境等方面的建设已取得了阶段性的成果,在后续工作中,要加强创新,不断突破,为数字省区地理空间框架的建设探索经验。

[1] 国家测绘局.国测国字[2009]13号数字省区地理空间框架建设技术大纲[Z].北京:国家测绘局,2009.

[2] 国家测绘局.CH/T 9003—2009地理空间框架基本规定[S].北京:测绘出版社,2009.

[3] 国家测绘局.CH/T 9005—2009基础地理信息数据库基本规定[S].北京:测绘出版社,2009.

[4] 国家测绘局.CH/T 9004—2009地理信息公共平台基本规定[S].北京:测绘出版社,2009.

[5] 刘长文,王峰.对省级基础地理信息数据库建设的思考[J].测绘与空间地理信息,2007,30(3):34-37.

[6] 李诺夫,陈泽鹏.省级基础地理信息数据库的建库方案[J].测绘通报,2002(4):48-49.

[7] 郭勇.基于ArcGIS的省级基础地理信息数据库系统的设计与实现[D].西安:长安大学,2010.

[8] 肖文芳,王峰.辽宁省基础地理信息数据库的设计思想与建设进展[J].测绘与空间地理信息,2008,31(6):24-26.

[9] 李维森.浅析数字城市地理空间框架建设中的创新[J].测绘通报,2011(9):1-5.

Research and Discussion on Digital Region Geo-spatial Framework Construction——Taking Hainan International Tourism Island Digital Geo-spatial Framework for Example

WANG Xiaojun,CHEN Hui,LIU Lu,LI Wei

0494-0911(2012)06-0028-03

P208

B

2012-02-14

王小军(1967—),女,江苏南通人,硕士,高级工程师,主要从事GIS及公共服务平台建设工作。