中国贸易增长的全球价值链特性及其治理

姚 丹

(泉州经贸职业技术学院,福建 泉州362000)

一、问题的提出

改革开放以来,中国贸易量的快速增长是个不争的事实。1978年中国的进出口额仅为206.4亿美元,到2011年增加到36420.6亿美元,是1978年的176倍多,其中出口额从1978年的97.5亿美元增加到2011年的18986.0亿美元,后者将近是前者的195倍。从贸易依存度的角度分析,中国对外贸易依存度已从1990年的29.78%上升到2002 年的42.70%,2006 年进一步上升到66.85%,2011 年回落到50.1%。与其它一些国家外贸依存度高峰时期相比,中国的外贸依存度也达到一个相当高的水平。例如,法国在外贸依存度高峰年份1905~1913年其依存度为53.7%,德国外贸依存度高峰年份2002年其依存度为65.2%,墨西哥在2002年为56%。因此,中国的贸易增长无疑具有持续的超高速增长的特征。但如何正确解读中国对外贸易的持续超高速增长,这是一个值得深入研究的问题。

20世纪90年代以来,全球价值链(Global Value Chain,GVC)理论及其治理的研究日益成为国际经济学界关注的一个焦点,并且取得了一系列丰硕的成果。在经济全球化深入发展的背景下,由于企业对某一产品的设计、生产、营销和对最终用户的支持与服务等可能被分割到世界不同国家中进行,因此产品从概念设计到使用报废的全生命周期中所有创造价值的活动也相应地被分配到不同国家,由此形成了全球价值链。治理(Governance)问题的产生则源于价值链上的一些企业要根据其他主体设定的参数(标准、规则)来进行生产工作。这些参数包括四类基本参数:即生产什么(产品定义)、如何生产(即生产过程定义,含技术、质量、劳动和环境标准等要素)、何时生产和生产多少。另外,还要加上第五个参数即价格。换言之,治理是指通过非市场机制来协调价值链上活动的企业间关系和制度安排(John Humphrey and Hubert Schmitz,2001)。[1]国际经济学界关于全球价值链理论及其治理的研究表明,在经济全球化背景下,贸易的发生和组织是通过全球价值链这一形式并以发达国家的领导性企业为主导来实现和完成的。以全球价值链为视角来分析中国的贸易增长,有助于我们正确地看待我国贸易增长中所出现的一些问题并找寻相应的对策。

二、中国贸易增长的全球价值链特性

(一)全球范围内垂直专业化生产迅速发展下的中国贸易增长

改革开放以来,中国对外贸易发展所取得的成就,如对外贸易总量的增加、贸易依存度的大幅度上升和出口产品国际竞争力的提升等,自然是我国实施改革开放政策所取得的重大成果。但从外部环境来看,中国对外贸易的快速发展是与全球范围内垂直专业化生产的迅速发展分不开的。Yi(2003)的研究表明,从20世纪60年代至1999年,全世界的关税平均税率大致降低了11%,但在这40年里,世界贸易却增长了3.4倍!显然贸易壁垒的降低不足以解释全部的贸易增长,因为依此计算的贸易对关税的弹性要超过20;在这40年里,20世纪80年代中期以前贸易壁垒的降低要大于80年代中期以后贸易壁垒降低的幅度,而贸易的增长却是后期大于前期,1986~1999年贸易对关税下调的弹性要大于50!因此,国际贸易在过去50多年中的快速增长是不能用传统的标准国际贸易理论即贸易壁垒的降低来加以解释的。[2]Yi(2003),Grossman和Helpman(2002,2004,2005)等学者把国际贸易在过去20多年的飞速发展归因于“垂直专业化”(vertical specialization)生产模式对国际贸易的影响。以垂直专业化国际生产为基础,伴之以一体化的市场营销,以垂直FDI和国际外包为媒介,发达国家与发展中国家的贸易重新活跃起来,以产品内贸易为重要内容的国际贸易得以快速增长。

20世纪80年代中期以来,中国对外贸易的快速发展也恰恰构成了世界范围内国际贸易迅速增长的重要内容。我国通过大量承接韩国、新加坡、中国香港和台湾地区转移过来的生产能力而介入到国际产品内分工,并以加工贸易的方式快速融入全球生产分工体系之中。如图1所示,虽然近年来加工贸易的占比有所下降,但20世纪90年代以来,加工贸易占进出口贸易总额的比重一直居于高位。1994年加工贸易的占比上升到40.9%,并超过一般贸易的比重,1998年进出口总额只有3239.5亿美元,但加工贸易占比却达到53.40%。2011年加工贸易总额达到13055.1亿美元,占进出口总额的比例降为35.86%。由于加工贸易具有“大进大出”的特点,实际上是垂直专业化生产对贸易影响的重要形式,因此它构成了我国贸易规模扩大和贸易依存度提升的直接影响因素。

(二)跨国公司主导下的中国贸易增长

无论是从出口产品的技术知识含量来看还是从出口产品国际竞争力的角度来看,中国的产业已经出现明显的升级趋势。但从这两个方面来看的产业升级是在我国大力引进外商直接投资的背景下出现的,或者说,是由跨国公司主导下完成的。20世纪90年代初以来,世界著名的跨国大公司加大了对我国投资的力度。世界500强的跨国公司几乎都在我国进行了投资。由于跨国公司是经济全球化的主要推动力量和产业全球化的主导者,因此,中国贸易的快速增长和出口竞争力的提升从客观上看是与跨国公司在全球范围内谋求资源优化配置分不开的。

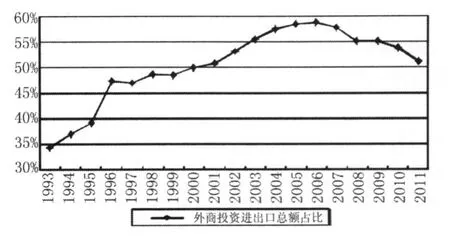

如图2所示,1993~2011年外商投资企业进出口总额占中国进出口总额的比重呈总体上升趋势,从1993年的34.27%上升到1996年的47.30%,再到2001年的50.83%和2006年的58.85%,近年来有所下降。其间,1992~2006年间中国进出口贸易的平均年增长率是18.9%,但同期外商投资企业的进出口贸易的平均年增长率则达到26.1%。不难看出,外商投资企业对中国对外贸易增长的拉动作用是非常明显的,其贸易增长对中国整体贸易增量的贡献率尤其大。从这点上看,中国对外贸易的快速增长与发达国家领导性企业的组织和主导是密切联系在一起的。

图2 1993~2011年外商投资企业进出口额占中国外贸总额的比重

(三)新一轮国际产业转移背景下的中国贸易增长

全球范围内垂直专业化的深入发展和中国引进的大量的外商直接投资为中国贸易的快速扩张和出口竞争力的提升提供了有力的解释。而与之相伴随的是,中国产业的增加值并没有出现上升而是出现了下降的趋势。已有的研究表明,中国的增加值率或中间投入贡献系数较低是个不争的事实。如沈利生等(2006)的研究表明,中国的增加值率一直在下降,而新增加中间投入品的贡献系数下降是造成总体中间投入贡献系数进而增加值率下降的原因。而在把中间投入分为国内产品的中间投入和进口产品的中间投入之后,进口产品中间投入贡献系数又小于国内产品的中间投入贡献系数。[3]前面的分析亦表明,全球范围内垂直专业化的迅速发展,在中国则表现为加工贸易的快速发展,是中国贸易增长的重要影响因素。进一步说,中国的贸易增长是在跨国公司主导下通过大量进口中间投入品而实现贸易的快速增长。结合我国整体经济增长的粗放式特征,不难看出,中国的贸易增长一方面靠国内中间产品的大量投入,特别是高强度的资源消耗,另一方面也靠进口中间产品的大量投入来维系。特别是在我国仍存在着大量的低水平的重复建设,以及一些企业对资源环境存在严重依赖的情形下,中国贸易的粗放式增长和产业增加值的低下就是不可避免的了。

20世纪80年代以来,国际分工从产业间和产业内的分工逐步演进到产品的内部,即产品内分工。产品内分工是在世界范围内出现以垂直专业化为基础的全球性的产品协作的背景下产生的,即每个国家不再完全专业化于一种完整产品的生产,而只是从事产品生产的某特殊阶段或零部件与组件。也就是说,原来集中于一国或一地的产品生产现在被拆分到不同的国家或地区进行。[4]以产品内分工为内容的国际产业转移主要是通过两种形式进行的,即垂直国际直接投资和国际外包。在20世纪80年代以前,国际产业转移更多的是采取国际直接投资特别是垂直一体化的生产方式来进行。其原因是,垂直FDI方便于跨国公司在全球范围内进行有效管理和控制。但与此同时,垂直FDI却使跨国公司在每个业务领域都直接面临众多的竞争对手。到了20世纪90年代,随着生产技术水平的不断提高特别是因特网技术的推广和普及,加上众多发展中国家不断削减关税壁垒和非关税壁垒,不仅直接推动了贸易自由化进程的加快,而且导致了世界范围内贸易成本的大幅下降。在这一背景下,越来越多的跨国公司发现,相对于垂直FDI这种经营模式而言,国际外包可能更有利于提高效率和节约成本。跨国公司开始逐渐放弃垂直FDI,转而越来越多地采取国际外包这一形式,使得国际产业转移的方式悄然发生改变,即以国际外包为内容的国际产业转移方式的兴起。这种新兴的国际产业转移方式一方面在很大程度上进一步促进了国际贸易的加速发展,为发展中国家提高产业技术水平,实现产业升级提供了更多更宽的选择,另一方面它加大了发展中国家被锁定在全球产业价值链低端环节的风险。

在全球垂直专业化深入发展的背景下,仅从产业层面或产品层面来分析一国或一个地区的国际竞争力或价值增值情况是远远不够的,关注产业内的特定产品特别是某类产品价值链中的某些环节或工序,其意义更为重大。从新一轮国际产业转移的背景来看,中国产业增加值的低下只不过是我国从相对低端环节切入全球产业链的一个表现。因此,仅从产业层面来分析的贸易增长或出口竞争力的提升就并不意味着产业增加值的上升,这正是对中国贸易增长悖论的一个重要解说。

三、中国贸易增长的价值链治理

(一)实现要素禀赋的有效积累和提升

不管从出口产品的技术知识含量来看,还是从出口产品国际竞争力的角度来看,中国的产业已经出现明显的升级趋势,但这种产业升级是在跨国公司主导下完成的,而且产业升级并不是完整意义上的产业升级,确切地说只是一种准升级。

完整意义上的产业升级应该是基于要素禀赋升级基础上的产业升级,也可以说,要通过生产技术水平的提高和要素禀赋的积累和改善才有可能实现完整意义上的产业升级。当然,这一过程中,贸易本身也对产业升级起到促进作用。但要实现贸易增长对产业升级的促进作用,就要使贸易的增长能够促进要素禀赋积累的根本性转变,而要素禀赋积累的转变除了必须借助“干中学”等产业实践外,还与技术进步以及逐步将技术进步从特定行业推广到其他领域的能力密切相关。从这个意义上说,建立适当的物质性和制度性的基础设施,以吸收技术和推动技术进步,不仅很有必要而且意义重大。正如新古典增长理论所揭示的,人均收入的国际差别要么源于生产要素的差别,如物质资本和人力资本数量的差别,要么源于各经济体使用其生产要素的效率的差别,或者是二者的结合。特别是,研究表明,有着高水平的物质和人力资本的国家,也倾向于有效率地使用这些要素。这是因为,一个有效率的经济可能鼓励资本积累,包括人力资本和物质资本的积累;资本积累也可能产生较高的效率。如果存在对物质和人力资本的正外部性,那么储蓄和投资较多的国家就会有更先进的生产函数。这样,较高的要素积累可能导致较高的生产效率。

(二)加强价值链的治理,谨防“贫困化增长”陷阱

前面已经指出,在新一轮国际产业转移背景下,发展中国家基本上是以承接国际外包的形式并从相对低端的环节切入全球产业链,中国也不例外。这种参与国际分工的形式其面临的最大风险是,由于介入全球产业分工的门槛相对较低,因此当越来越多的要素禀赋类似的发展中国家争先恐后地以相同方式加入全球产业分工,受制于国际市场需求容量不能快速地扩张,其结果可能导致相互竞争国家的利益均受损,即出现所谓的“排它俱乐部”效应。显然,中国贸易的增长并不意味着就会跌入“贫困化增长”的陷阱,但对中国贸易的“贫困化增长”的警惕仍然是有必要的。全球价值链理论及其治理的研究为中国贸易防止跌入“贫困化增长”陷阱提供了重要的思路。

从发展中国家的角度看,如何从全球价值链中获取尽可能多的利益至关重要。而全球价值链的治理则关注发展中国家在全球价值链中如何快速获得生产能力和来自发达国家的技术援助、了解市场进入途径与争取有利的收益分配,并制定相关的战略与策略。Humphrey和Schmitz把全球价值链治理模式划分为市场关系型、网络型、准科层制、科层制,并提出了工艺流程升级、产品升级、功能升级和部门间升级这四种全球价值链的升级方式。一个企业若能通过重新组织生产系统或引进先进技术,提高价值链中加工流程的效率,这就意味着该企业实现了工艺流程的升级。若企业通过引进新的产品或改进已有产品从而能够比竞争对手更有效率地生产出来,这就是产品升级。功能升级则是指重新组合企业内各种经济活动,如获得新的功能或放弃已有的功能,从而增加经济活动的技术含量,并最终达到提高附加值的目的。而企业把在一产业获得的能力应用到另一个新的产业,则意味着企业实现了部门间升级,实际上意味着企业移向新的价值链。在不同价值链治理模式下,发展中国家的企业和产业嵌入全球价值链的升级方式和路径各不相同,也各有利弊。Humphrey和Schmitz的研究表明,嵌入准科层制有利于工艺和产品升级,但不利于功能升级;在市场关系型价值链上,工艺和产品升级趋势较慢,但功能升级的空间更大;网络型价值链升级虽然条件最佳,但由于要求较高的竞争力,发展中国家的生产商却可能无法实现。

显然,中国的不同产业和企业应该结合各自的特点,在借鉴已有成功范式的基础上,采取相应的全球价值链治理模式和全球价值链的升级方式,以谨防中国的贸易增长跌入“贫困化增长”的陷阱。

(三)发挥“后发优势”与产业升级政策的慎行

对“贫困化增长”的警惕也并不意味着要大力推进产业升级政策。有学者认为,中国现在过于专注劳动密集型的制造产品出口,而不注重在生产能力迅速增长和积累能力加强的同时,大力推进产业升级政策,在今后很难保证一定不会重踏拉美国家的老路,而极有可能受到加入全球市场的不利影响。[5]

在国际经济学界,产业政策是一个极具争议性的论题。从理论上看,当资本的社会收益大于私人收益时,即增加资本积累存在外部性时,政府有理由采取税收、信贷、补贴等各种政策手段去积极鼓励这种特定形式的资本投资,这种政策被称之为产业政策。但问题在于,产业政策的成功实施要求政府能够衡量不同经济活动的外部性,从而能够对每种活动给予正确的激励。但衡量不同部门的外部性如此困难,以至于实际上是不可能的;即便外部性能够得以衡量,政策实现过程也远非完善。因为一旦政府用补贴、信贷或减税等手段奖励某些行业的活动,这种奖励就可能被政治权势或利益集团所利用。

从实践上看,在部分东亚国家(地区)早期发展过程中,在特定的内外部条件下,产业政策是有效的。这包括动态地引导产业部门前进,使它们得以利用规模经济、技术外溢、学习效应以及协调它们的投资与下游生产者的关系。实际上,20世纪50年代和60年代的日本和韩国正是借助产业政策的成功实施而实现经济的快速发展。在经济全球化迅速发展的背景下,产业政策的实施空间受到了很大的限制。因为产业政策实际上是一种“选择赢家”的政策,它的成功实施不仅需要财政、信贷等政策的支持,而且需要贸易壁垒来保护。例如,20世纪50~70年代,日本、韩国和中国台湾的产业政策之所以得以成功实施,是与当时它们能够广泛地运用关税和配额来保护一些产业的做法以及对FDI角色的严格限制是分不开的。[6]而所有这些在目前的情形下都与WTO 规则和经济全球化的深入发展趋势背道而驰。

但作为工业化的后进者,发展中国家通常可以发挥“后发优势”,通过发达国家产业构成变化的重复,容易确定“正确”的产业加以促进和推广。韩国和中国台湾,正是跟随日本的工业化道路,经历了从轻工业到重化工业,再到电子、高科技工业的发展。所以,从发展中国家的角度看,产业政策的困难不在于确定对哪些产业实行促进,而在于设计一个不太会导致道德风险和寻租盛行的奖励体系。

[1]John Humphrey and Hubert Schmitz.Governance in Global Value Chains,IDS Bulletin Volume 32No3,Institute of Development of Studies[EB/OL].[2012-05-25].http://www.ids.ac.uk/ids/global/,2001.

[2]Kei Mu Yi.Can Vertical Specialization Explain the Growth of World Trade[J].Journal of Political Economy,2003(1):52 102.

[3]沈利生,王恒.增加值率下降意味着什么[J].经济研究,2006(3):59-66.

[4]田文.产品内贸易论[M].北京:经济科学出版社,2006.

[5]刘志彪.中国贸易量增长与本土产业的升级——基于全球价值链的治理视角[J].学术月刊,2007(2):80-86.

[6]约瑟夫·E·斯蒂格利茨,沙稀德·尤素福.东亚奇迹的反思[M].北京:中国人民大学出版社,2003.