体裁分析——区分事理性说明文和议论文

华中师范大学外国语学院 陈洁

近二十年来,体裁分析已经成为一个热议的课题。在我国英语二语写作中,教师对于习作的体裁基本没有进行任何区分,在绝大部分英语写作教学中采用统一的教学模式,即我们至今仍在使用的三段式教学。

一、体裁分析定义

Martin(1983)认为体裁分很多类,如诗歌,叙事体,说明文,演讲,讨论会,收据,手册等。他把体裁看做文本实现的方式。尽管那时Martin 从实用的角度给体裁进行了定义,但是体裁仍旧如此宽泛而模糊,很难转入实际使用。Swales(1990)在其基础上重新给体裁定义。他对体裁的定义中引入了一个具有高区别度的概念-交际目的。Swales 认为,一种体裁是由一组交际事件组成,并且这些交际事件有共同的交际目的。这些目的能够被话语共同体的“大师们”所认识,从而构成了这种体裁的基本原理。这些基本原理又进一步规定了话语的图式结构,影响和制约着话语的内容和风格的选择。

除了交际目的,同一体裁的话语有很多相同点,如结构、风格、内容和预测的观众。如果所有这些因素都考虑齐全,那么该话语就会被认为是某体裁的范例。Swales 的体裁定义的核心是交际目的,但是同时还有一些其他的因素共同制约影响着体裁的分类。在已知的研究中,不同体裁都有其固定的结构,语言使用特征的一些限制等。这些因素共同作用来区分不同类型的体裁。

1.体裁、语域和学科

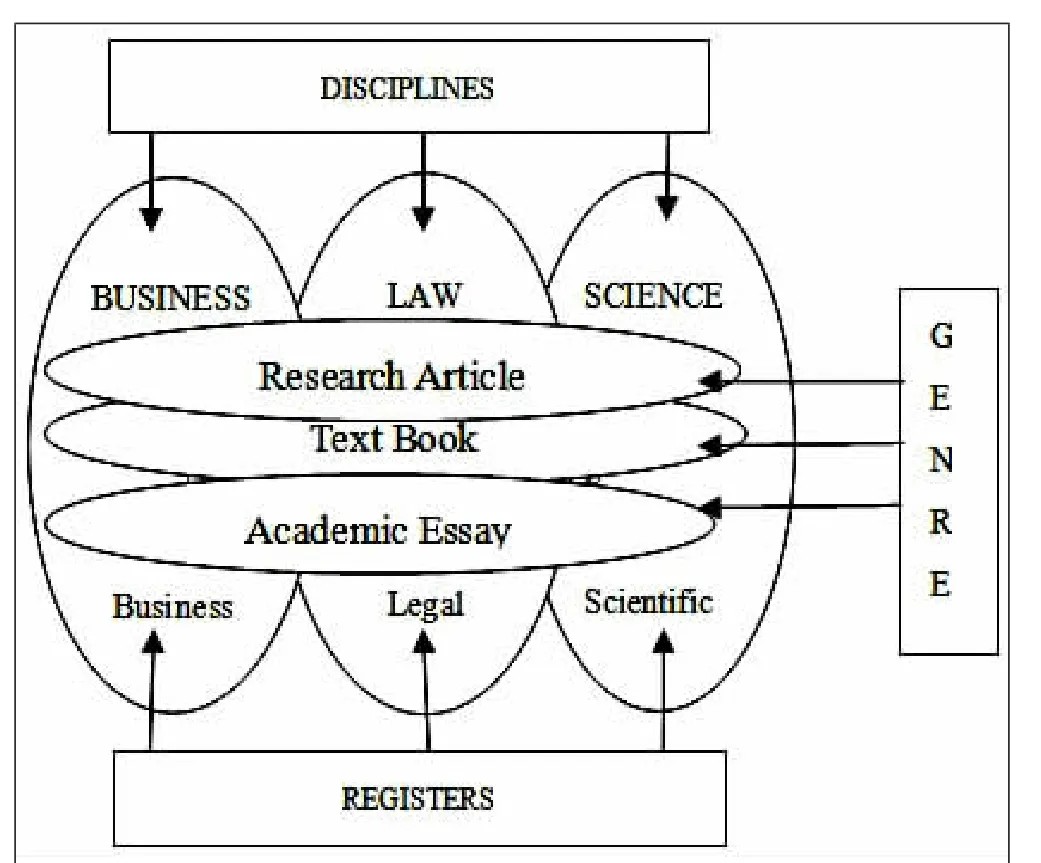

和体裁紧密相关的还有两个概念:语域和学科。这三个概念有其重合之处,所以区分起来有一定难度。Bhatia(2008)详述了这三者之间的差异,并以图片的形式清楚的给这三个术语划定了边界线,见图1.1。学科相对而言很容易和体裁以及语域区分开来。不同学科根据它们的内容和主题进行分类,而不是靠固定的结构和典型表达方式等。

Figure 1.1 Registers,genres and disciplines in academic discourse

但是单一的交际目的还不足以清楚的区分不同的体裁类型,因为一个交际目的可能会有多种子交际目的。例如,二语学习者作文是检测学生逻辑思维能力和二语使用能力的一种手段,能让教师了解学生对某一问题的看法和他们的语言能力。Bruffee 认为,二语写作者文章都有一个共同的目的,即提出一个观点,然后用论据进行辩护和解释。

在这个主要的目的下,Bhatia 提出了一个非常重要的概念-子体裁。子体裁用以进一步区分不同的体裁。子体裁蕴于体裁这个大概念之中,根据不同交际目的,以及为了实现这些交际目的而使用不同的话语策略。在Contrastive Rhetorical-cross-cultural aspects of second-language writing 一书中,Connor(2001)提供了体裁和子体裁的区分方法。求职信和销售信属于同一种体裁,即推销信函,它们都旨在说服读者认同所推销的“物品”。求职信推销的是人,它旨在说服雇佣者雇用求职信投递者,求职信推销的是该潜在雇员的价值以及雇佣该员工对所在单位的潜在价值。销售信推销的则是实在或者虚拟的物品,它的目的是让潜在的消费者购买该商品,从而让写信者获益。

二、说明文和议论文的区别

根据体裁的定义,二语学习者平时的说明文和议论文习作可以被归为两种不同的子体裁,因为两者具体的交际目的不同,虽然都是在老师规定的题目下进行写作。在Writer’s Choice 一书中,说明文是用来解释和给出信息的写作,它给读者提供解释和与主题相关的信息。一类说明文告诉读者某事情的操作过程,另一类则解释某事物如何起作用。还有的说明文描述某一具体事物,某两事物或几类食物在何种程度上相似或相异,或者分析某现象发生的原因。总的来说说明文起的是告知和提供读者信息的作用。议论文,在Writer’s Choice 一书中也被称为劝说文,它的目的和说明文的告知读者不同,议论文倾向于促使读者同意作者的观点。议论文能使读者在有争议的问题上和作者达到共识。如果不能达到共识,也可以增强一些读者认可度。

2.1 事理性说明文和议论文实例分析

说明文和议论文的定义看起来似乎有很清楚的界限,不容易混淆,但是有一类说明文和议论文非常接近,在我们英语二语写作教学中被混为一谈。事理性说明文是说明文的一个子项目,其目的在于解释说明某事件或某现象发生的原因。在我们的二语教学中,教师通常会把这两种子体裁视为同一种,并且用统一的模板教授学生写作。如题:Advantages of studying abroad 和 I prefer to study ...(at home/abroad)。在我国现行的高中乃至大学英语写作教学中,教师会告诉学生写作的模板。There is a phe

nomenon ...I think ...firstly ....secondly ...in conclusion ...。这种模块在西方本土学习者中也于一个多世纪前开始流行,这种模块式思维也写进了国外母语写作的教科书。但是在近二十年,国外一些学者发现生活中专家和名家写作的真实文本不符合教科书上所列的框架模式。但是这个框架在我国这样一个二语学习者的国家已经被奉为黄金法则。

让我们回到上文所提及的两个话题中来。Advantages of studying abroad,从标题来看,我们可以知道这篇文章已经不需要问作者的观点,不需要问出国学习到底是好还是不好,文章假定的前提就是:出国留学是有益的,现在请你阐述一下它的益处。这就是一个事理性说明文,它需要作者提供信息,给出一些客观的论据。我国二语学习者,尤其是中低水平学习者,基本不会去查阅关于这个话题的客观资料,只能说是自我阐述和假定,没有用事实来支撑文章的习惯。在第二个标题中:I prefer to study ...(at home/ abroad),我们可以看到,这个话题没有假定的前提,它首先需要作者给出一个选择,给出自己的观点:喜欢国内求学还是国外求学,然后再给出这一选择的理由。因为这个话题更私人化,每个人给出的观点都是根据各自的喜好和个人经验而来,所以和第一个话题存在一些差异。

三、教学启示

在我国,英语写作大多数都是为了考试,而平时的写作练习作者也很少反复雕琢。对于二语学习者来说,每一次写作都只是其内心想法的一次翻译,对于该问题的认识没有或者很少加深。如话题一,对于出国留学的益处,我们的学习者只能说个皮毛,只能“简而言之”。但是学习者一般不会主动调查如今出国大概人数,去哪个国家学习的人相对较多,国外较之国内对学生学习有哪些优越条件和政策,以及出国学习成功的典范等。每一次习作都应该收集相关的数据,在写作中认真安排数据,让话题一之类的事理性说明文和话题二之类的议论文有一定的分界线,让事理性说明文具有更多客观数据和理性的解释。

[1]John M.Swales.Genre Analysis:English in academic and research settings(M).上海外语教育出版社,1991.

[2]McGraw-Hill&Glencoe,Writer’s Choice Grammar Practice Workbook Grade 7:Grammar and Composition(M).McGraw-Hill,2000.

[3]Ulla Connor,Contrastive Rhetorical-cross-cultural aspects of second-language writing(M).上海外语教育出版社,2001.

[4]Vijay K.Bhatia.Worlds of Written Disoucrse:A Genre-Based View.书面语篇的世界(M).上海外语教育出版社,2008.

[5]韩金龙.ESP 最新发展评述[J].国外外语教学,2003(4).