宽体金线蛭室内产茧、孵化及仔蛭饥饿研究△

李军,于翔*,宋文华,龚元,张健,张涛

(1.辽宁省淡水水产科学研究院,辽宁 辽阳 111000;2.辽宁省水生动物病害防治重点实验室,辽宁 辽阳 111000;3.荆州市民康生物科技有限公司,湖北 荆州 434300)

中药农业

辽宁省海洋与渔业厅“吸血水蛭工厂化高密度养殖技术研究”项目(200903)

*

于翔,E-mail:yulnly@126.com

宽体金线蛭室内产茧、孵化及仔蛭饥饿研究△

李军1,2,于翔1,2*,宋文华1,2,龚元3,张健1,2,张涛1,2

(1.辽宁省淡水水产科学研究院,辽宁 辽阳 111000;2.辽宁省水生动物病害防治重点实验室,辽宁 辽阳 111000;3.荆州市民康生物科技有限公司,湖北 荆州 434300)

目的建立宽体金线蛭室内网箱湿土养殖新模式,为中药材生产质量管理规范及规模化繁养殖提供参考依据。方法以野外采捕的具有生殖环带的宽体金线蛭为试验材料,在室内采用网箱湿土法养殖,进行宽体金线蛭产茧、卵茧孵化及仔蛭饥饿试验研究。结果亲蛭采用网箱湿土法养殖17 d,其平均成活率为90%;产茧前具有生殖环带(土黄色),产茧后生殖环带消失;亲蛭产卵茧后平均体重下降率达(29.94±0.01)%;产卵茧期间共收获卵茧79枚,平均产茧量为1.8枚/条,卵茧平均重量为(0.50±0.21)g/枚,平均长径和短径分别为(1.75±0.31)cm/枚和(1.10±0.18)cm/枚;卵茧在室温下(14~33 ℃)孵育34 d,共孵出仔蛭865条,每枚卵茧孵出(11.4±2.0)条仔蛭,卵茧孵化率达92.57%。初孵仔蛭平均个体体重为(0.020 5±0.008 4)g。饥饿试验表明,在140 d时,对照组存活11条水蛭,成活率仅22%,其平均个体体重为(0.108 4±0.087 7)g,仔蛭个体体重有随日龄的增加而增加趋势;饥饿组仔蛭在140 d时全部死亡。结论在适宜的条件下,采用网箱湿土养殖法,宽体金线蛭可在室内产茧,卵茧集中孵育及亲蛭和仔蛭分开饲养。

宽体金线蛭;卵茧;初孵仔蛭;饥饿

宽体金线蛭(WhitmaniapigraWhitman 1884),别名为马蛭、宽身金线蛭和宽身蚂蟥,隶属环节动物门(ANNELIDA)、蛭纲(Hirudinea)、真蛭亚纲(Euhirudinea Lukin,1956)、无吻蛭目(Arhynchobdellida Blanchard,1894)、医蛭形亚目(Hirudiniformes Caballero,1952)、黄蛭科(Haemopidae Sawyer,1986)、金线蛭属(WhitmaniaBlanchard,1888),在我国广泛分布[1]。宽体金线蛭干燥全体为传统中药材水蛭,其性味咸、苦,平;有小毒。归肝经。具破血通经,逐瘀消癥功能,用于血瘀经闭,癥瘕痞块,中风偏瘫,跌扑损伤[2]。近年来,由于宽体金线蛭的临床需求的增加,同时由于天然水域的环境污染,其栖息地不断减小,导致其种群数量减少,野生资源破坏严重,所以进行宽体金线蛭的人工繁养殖,不仅能够满足临床和科研的需要,同时也能有效地保护生态环境。目前宽体金线蛭主要繁养殖方式是池塘养殖[3-4],与池塘养殖不同,本研究采用室内网箱湿土法,成蛭于网箱湿土内产茧,卵茧采用湿纱布孵育,仔蛭在水中养殖,探讨其繁殖,卵茧孵化及初孵仔蛭生长性能,旨在丰富宽体金线蛭繁殖生物学等基础理论知识,以期实现中药材生产质量管理规范及规模化繁养殖提供参考依据。

1 材料

宽体金线蛭采自辽宁省淡水水产良种场,由辽宁省淡水水产科学研究院于翔教授级高级工程师鉴定。

2 方法

2.1 宽体金线蛭的繁殖及养殖管理

选择形态、体色正常,健康,具有生殖环带的宽体金线蛭50条,实验开始前,测量宽体金线蛭个体体重(精确到0.01 g),称重前用润湿的纱布除去亲蛭体表附着的脏物和水分。将50条宽体金线蛭分成2组,每组25条,于本院生态室内采用网箱湿土法养殖(网箱:35.0 cm×14.5 cm×11.5 cm,土层厚度:约6.0 cm)[5],每日观察亲蛭情况,每4~5 d 进行一次翻土取卵茧,记录日期及卵茧的数量,同时测量卵茧重量(精确到0.000 1 g),称重前用润湿的纱布除去卵茧表面附着的脏物;卵茧的长径与短径采用显微摄影辅助记录,测量数据通过所拍摄的照片及同期拍摄的标尺用Winmeasure软件测量。试验结束后,测量亲蛭的个体体重,统计存活条数、卵茧数及卵茧的大小、重量,计算体重下降率、成活率和产茧量。

宽体金线蛭繁殖期间,试验期间室内保持安静,生态室内温度(28±1)℃,土壤温度(25±1)℃,每天中午开窗换气约1 h,每天早晚检查网箱内亲蛭情况,适量淋水,土壤湿度不低于20%,及时挑出病、死蛭;试验用水为曝气3 d的自来水。

2.2 宽体金线蛭卵茧的孵化

宽体金线蛭卵茧于室内在自然温度下孵化,在网箱(35.0 cm×14.5 cm×11.5 cm)内置适当大小的木板,将卵茧放木板上,卵茧间距约为2.0 cm,于卵茧上平铺一层润湿的医用级纱布,将网箱放入塑料箱内(38.0 cm×17.5 cm×14.5 cm),箱内注水约1 cm,将纱布一端放入水中,使卵茧和纱布保持一定的湿度,孵化期间每日检查卵茧的发育情况,及时将孵出仔蛭取出,捡出已孵出水蛭的空茧及死茧,仔蛭放入另一网箱中集中饲养,换充分曝气的等温水1次,换水量为总水量的1/3。

试验结束统计孵出仔蛭的卵茧数量,计算孵化率;以刚从卵茧中爬出的宽体金线蛭为初孵仔蛭,统计其数量,并测量个体体重(精确到0.000 1 g)。

2.3 初孵宽体金线蛭饥饿试验

挑取健康的初孵水蛭100条,分成两组,每组50条,放入网箱(35.0 cm×14.5 cm×11.5 cm)内,再将网箱放入注水约3 cm的塑料箱内(38.0 cm×17.5 cm×14.5 cm),其中一组投饵(饲喂螺),另一组不投饵,分别记为对照组和饥饿组,每隔7 d于上午10:00测量水蛭的个体体重,称重前用润湿的纱布除去水蛭体表附着的水分(精确到0.000 1 g)。试验期间检查小水蛭状态,记录死亡的数量。每天换充分曝气的等温水,换水量为总水量的1/3。试验结束后,统计成活尾数,计算成活率。

2.4 数据统计与分析

S:成活率(%),S1:试验前宽体金线蛭条数(条),S2:试验结束后存活宽体金线蛭条数(条);W:体重下降率(%),W1:试验前宽体金线蛭的体重(g),W2:试验结束后宽体金线蛭的体重(g);C:产茧量(枚/条),Cn:卵茧的枚数(枚);H:孵化率(%);Cf:孵出水蛭的卵茧枚数(枚)。

3 结果

3.1 宽体金线蛭成活率和产茧前后形态特征

试验期间,产茧期长达14 d(2011年6月3日至2011年6月16日),产茧结束后,统计宽体金线蛭存活数量,1号箱和2号箱分别存活21条和24条,成活率分别为84%和96%,其平均成活率为90%。

产茧前后,其生殖环带变化显著;产茧前,生殖环带为浅土黄色,外观明显;产卵茧后生殖环带消失(见图1A和图1B),其他形态和状态正常,未见明显变化。

A.产茧前具有生殖环带的宽体金线蛭(箭头所示) B.产茧后生殖环带消失的宽体金线蛭图1 宽体金线蛭产茧前后生殖环带变化

3.2 宽体金线蛭产卵茧前后体重变化

由表1可知,产卵茧前宽体金线蛭平均个体体重为(3.86±0.21)g,其中最大个体体重为6.82 g,最小个体体重为2.42 g;产卵茧后宽体金线蛭个体体重明显减小,其平均个体体重仅为(2.69±0.71)g,减重达1.17 g,平均体重下降率高达(29.94±0.01)%。由以上结果可知,与宽体金线蛭产卵茧前体重相比,在产卵茧后,其个体体重明显减小。

表1 宽体金线蛭产卵茧前后体重的变化

3.3 宽体金线蛭产卵茧、产茧量及不同时间收集卵茧重量、大小变化

3.3.1 宽体金线蛭产卵茧和产茧量 产茧期间,宽体金线蛭主要在网箱中土壤的中下层活动。多数卵茧产在土壤中下层的缝隙中,刚产出的受精卵外被稀薄的白色泡沫状物质(图2),数小时后,卵茧壁逐渐硬化,壁外的许多泡沫风干,破裂,只剩下一些连接成五角或六角的短柱所组成的土黄色蜂窝状或海绵状保护层(图3)。

图2 网箱中刚产出的宽体金线蛭卵茧(箭头所示)

产茧期间,每4~5 d进行一次翻土取卵茧,共进行4次翻土取卵茧,收获卵茧79枚(表2),其中1号箱和2号箱分别产卵茧43枚和36枚,平均产茧量为1.8枚/条。试验期间,宽体金线蛭的产卵茧期较集中,产茧期的前5 d(2011年6月3日至2011年6月7日),产卵茧数量多,共73枚,占总卵茧数量的92.41%,此后,其产卵茧数量减少。

表2 宽体金线蛭产卵茧数量

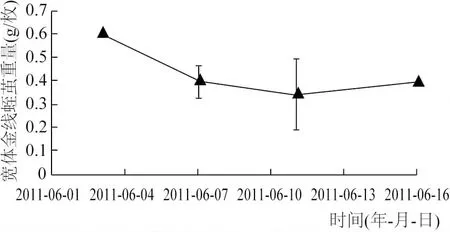

3.3.2 不同时间收集宽体金线蛭卵茧重量变化 试验期间收集卵茧平均重量为(0.50±0.21)g/枚,其平均长径和短径分别为(1.75±0.31)cm/枚和(1.10±0.18)cm/枚;其中卵茧重量最大为1.194 g/枚,最小为0.135 3 g/枚;第1次收集卵茧平均重量为(0.60g±0.00)g/枚,明显大于第2次(0.40±0.07)g/枚和第3次(0.34±0.15)g/枚收集的卵茧重量,同时由图4也可得出,其卵茧平均重量随产茧时间的延长有明显减小的趋势(图4)。

图4 不同时间收集宽体金线蛭茧重量的变化

3.4 宽体金线蛭茧孵化率及初孵仔蛭

3.4.1 宽体金线蛭卵茧孵化 宽体金线蛭卵茧在生态室内进行孵化(室温14~33 ℃),其孵化期达34 d(2011年6月3日至2011年7月7日),卵茧的平均孵化率达92.57%(表3)。1号箱孵出水蛭430条,2号箱孵出水蛭435条,共孵出865条仔蛭,平均每枚卵茧孵出(11.4±2.0)条仔蛭,其中2011年6月3日和2011年6月7日产卵茧平均孵出(12.3±0.2)条和(12.1±1.7)条仔蛭,孵化出水蛭条数比较相近,均高于平均值(11.4±2.0)条/枚。

3.4.2 初孵仔蛭形态特征 初孵仔蛭大多从卵茧的一端爬出,初孵宽体金线蛭体色深浅并不相同,有的呈深褐色,身上5条纵行的淡黄褐色斑纹,背中线1条较宽(图5A),有的浅土黄色,条纹并不明显(图5B),其体色随其孵出的时间的增加而逐渐加深,呈深褐色,背部形成5条纵行的淡黄褐色斑纹,背中线1条较宽。

表3 宽体金线蛭孵化率统计

试验期间共测量167条初孵仔蛭体重,其平均个体体重为(0.020 5±0.008 4)g,其中最小体重为0.003 1 g,最大体重为0.051 5 g。

图5 初孵宽体金线蛭

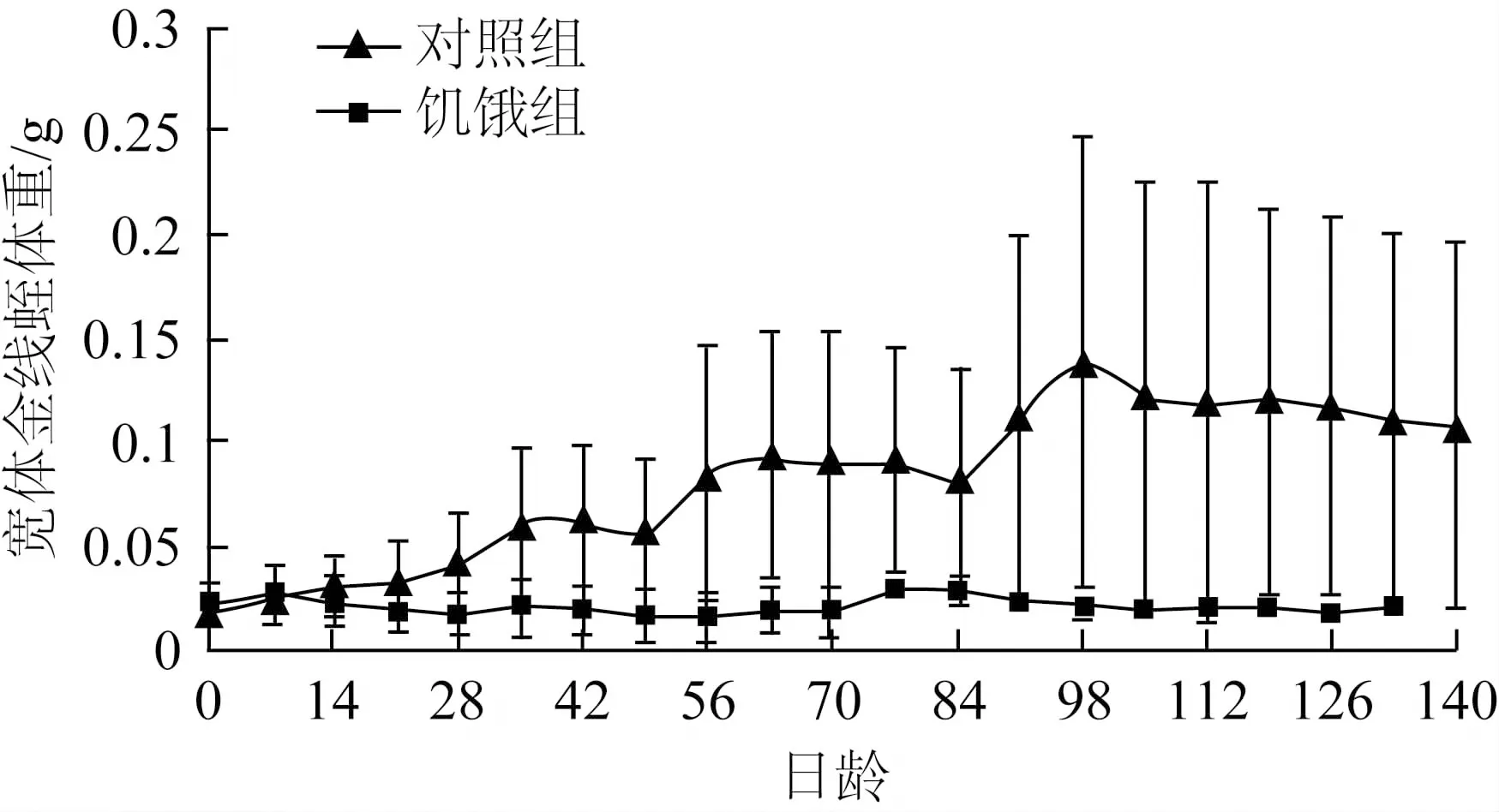

3.4.2 饥饿试验 试验开始时,对照组初孵仔蛭平均个体体重为(0.022 6±0.008 3)g;在42 d时,存活25条水蛭,其平均个体体重(0.062 0±0.036 8)g;在140 d时,存活11条水蛭,成活率仅22%,其平均个体体重为(0.108 4±0.087 7)g,其中最大个体体重为0.302 8 g,最小个体体重为0.019 3 g,试验期内对照组仔蛭个体体重有随日龄的增加而增加趋势(图6)。

饥饿组初孵仔蛭在试验前平均个体体重为(0.022 1±0.010 6)g,饥饿组仔蛭随日龄的增加,其死亡仔蛭的数量也在增加;在42 d时,存活21条水蛭,其平均个体体重(0.018 8±0.012 1)g,存活水蛭数量和平均个体体重均低于对照组;133 d时,仅存活1条,其个体体重为0.019 7 g,与试验前初孵仔蛭的平均体重(0.022 1±0.010 6)g相近;140 d时,饥饿组仔蛭全部死亡。饥饿组宽体金线蛭的体重并不随日龄的增加而增加,而是在一定范围内波动,且其波动值较小(图6)。

图6 宽体金线蛭对照组与饥饿组体重

4 讨论

4.1 宽体金线蛭繁殖模式

目前,宽体金线蛭的养殖方式大多采用池塘养殖[3-4],主要是模拟宽体金线蛭在自然界中的生态环境,在养殖中存在环境因子(温度、湿度和水质等)可控性差,种蛭和仔蛭混养,摄食不均衡,生产管理难度大,同时还存在水蛭逃逸及天敌等诸多问题。

自然界中,大部分水蛭蛰伏泥土地中越冬,产茧时要进入田埂上泥土中产茧[1],这是由于水蛭可通过身体表皮腺细胞分泌粘液结合空气中氧气进行呼吸[4,6-7],这也为新的养殖模式提供了理论依据,所以近年来以土壤为介质进行养殖的方式已有相关报道[5-6],其中于翔[5]成功采用网箱湿土法进行菲牛蛭成蛭养殖,养殖时间为60 d,个体增重明显(0.8~1.4倍),成活率高(80%~92%)。本研究宽体金线蛭产茧期间,采用网箱湿土养殖法,养殖17 d,亲蛭在试验前后形态、体色正常,健康,平均成活率达90%,成活率较高;亲蛭能在网箱湿土中产茧,卵茧经孵育,孵化出仔蛭,实现亲蛭集中养殖,产茧,定期收茧,集中孵化,种蛭和仔蛭分开饲殖,仔蛭分批、分级饲养和培育,管理难度小,环境因子可控性强,但是这种养殖模式否可以作为宽体金线蛭长期的繁养殖模式,还有待于进一步深入研究。

4.2 亲蛭产茧前后体重变化、产茧量

温度和体重对宽体金线蛭产茧后体重变化影响不同,史红专等[8]研究表明随着温度的升高(20 ℃~28 ℃),宽体金线蛭(20 g)产茧后的体重下降率有所增加;在相同温度下(25 ℃),体重大小(7.83~35.27 g)对产卵后体重下降率的影响不显著;而本研究中,产前宽体金线蛭的平均体重为3.86±0.21 g,产茧后体重下降率(29.94±0.01)%均低于20 g宽体金线蛭产茧后体重下降率(36.87%)和7.83 g宽体金线蛭产茧后体重下降率(35.10%)[8],体重下降率相差较大。在产茧量方面,现有资料记载,成熟个体经过交配平均能产4~5 枚卵茧[9];在试验条件下(25℃),体重为35.27 g亲蛭的产茧量(2.1枚/条)高于7.83 g亲蛭的产茧量(1.3枚/条)[8];在本研究中宽体金线蛭体产茧量(1.8枚/条)虽低于25 ℃ 20 g宽体金线蛭产茧量(2.1枚/条),却高于体重为7.83 g宽体金线蛭的产茧量(1.3枚/条),这可能与宽体金线蛭生存环境和生长年龄有关,本研究中宽体金线蛭生存在东北地区,由于北方地区冬季长达5个月,其大约4月底或5月出土,产卵期在5月末6月初,而长江流域宽体金线蛭在大约3月底或4月上旬出土,产卵期在5月份,两者繁殖期相差近一个月,而生长期相差至少2个月。除温度这个环境因子外,其它生存地理环境与长江流域也相差较大(如水质),环境因子不同有可能造成生态习性差别,同时试验条件不同也可能对体重下降率和产茧量具有影响。

在繁殖过程中,应保持安静的环境,适合的温度、湿度和通风,减少人为刺激和环境刺激对其交配和产茧的影响,试验中本项目组成员曾观察到由于人为刺激,正在产茧的水蛭逃逸,产出卵茧无土黄色蜂窝状或海绵状保护层,这种卵茧不能孵出水蛭。产茧后,宽体金线蛭体重下降大,说明其体能损耗大,所以在繁殖前后应提供良好的生态条件,如清新的水质、适宜的温度、适口的饵料,特别要加强种蛭的营养,强化培育。在日常养殖过程中,应设置繁殖种蛭的专用养殖池,注意常年培育和秋季强化相结合,选育一定数量具有优良性状的种蛭,并定期与外单位及野生的种蛭进行交换原种及良种亲蛭,保证遗传基因在群体内的互补作用,防止产生基因瓶颈。

4.3 卵茧形态、重量、大小及孵化出量

本研究中宽体金线蛭的卵茧呈卵圆形,茧膜分两层,外部是一层海绵状保护层,里面是卵茧膜,这与资料中记载的宽体金线蛭产的卵茧形态一致[1],卵茧平均重量、大小和孵出量分别为(0.50±0.21)g、(1.75±0.31)×(1.10±0.18) cm/枚和(11.4±2.0)条/枚,均低于自然界中宽体金线蛭的卵茧平均重量(1.68 g)、大小(26.6×18.7 mm)和孵出量(13~35条/枚)[1]。已有试验表明,卵茧重量大小与孵出量具有一定的关系,史红专等[8]研究发现在25 ℃下,卵茧重量(0.1~2.0 g)与孵出量成正比,在卵茧重量为0.1~0.5 g时,孵出量为12.63条/只,这与本研究中的卵茧重量(0.50±0.21)g和平均孵出量(11.4±2.0)条/枚基本一致,说明卵茧重量在同一数量级时,在适合的孵育条件,仔蛭的孵出量基本相同,但卵茧的多少、重量是否与亲蛭大小、年龄、生态习性和试验条件有关,还有待于进一步研究。

4.4 初孵宽体金线蛭饥饿试验

初孵仔蛭的形态特征与资料记载基本一致[1]。对照组中初孵宽体金线蛭在140 d时,形态、体色正常,健康活跃,但存活率低,仅为22%,成活率低与饵料螺类的不适口有关,试验期间发现,部分仔蛭被投喂的大螺厣夹住现象,造成仔蛭死亡,说明投喂的螺类不适口,同时成活率低还可能与试验条件有一定的关系。试验结束时,仔蛭个体体重差异较大,这与其初孵仔蛭的体重相差较大有关,同时饵料不适口也是造成体重差异大的原因。Lai等[10]对同属的光润金线蛭(Whitmanialaevis)捕食化学感应能力研究发现,其对不同种的螺类有一定的偏好,但是对螺类的大小不具有分辨能力,对于宽体金线蛭摄食偏好的螺类还有待于进一步研究,由以上可能得出,在仔蛭的培育中,应根据其生长情况,按规格,分级、分批饲养,配备适口的螺类。饥饿组宽体金线蛭体重在一定范围内波动,其主要原因是初孵仔蛭体重具有一定的差异,试验中发现体重较小的仔蛭先死亡,而体重较大的仔蛭存活时间较长,从而造成体重波动。饥饿组宽体金线蛭于140 d全部死亡,说明其抗饥饿能力较强,这与成蛭的生态习性基本一致,在养殖中可以依据生产中实际情况,考虑这一特性,但同时还要考虑其不可逆点。

[1] 杨潼.中国动物志·环节动物门·蛭纲[M]. 北京:科学出版社,1996:136-139.

[2] 国家药典委员会.中国药典[S].一部.北京:中国医药科技出版社,2010:77-78.

[3] 王声瑜.宽体金线蛭人工养殖技术[J].北京水产,2000,(2):24-25.

[4] 杨成胜.宽体金线蛭的生物学特性及其人工繁殖技术[J].渔业致富指南,2005,(24):47-48.

[5] 于翔.菲牛蛭室内高密度养殖技术研究[D].广州:中山大学,2009.

[6] 周维官,周维海,覃国森.菲牛蛭的人工养殖方式试验[J]. 广西科学,2008,15(3):317-320.

[7] 王安纲,王祖效. 宽体金线蛭的调查及生物学特性的观察[J].水利渔业, 2005,25(5): 40-41,82.

[8] 史红专,刘飞,郭巧生.温度和体体重对蚂蟥人工繁殖影响的研究[J].中国中药杂志, 2006,31(24):2030-2032.

[9] 杨潼.关于宽体金线蛭的饲养与繁殖[J].农村养殖技术,2001,(8):3-4.

[10] Yi-Te Lai, Jiun-Hong Chen,Ling-Ling Lee. The chemosensory ability of the predatory leechWhitmanialaevis(Arhynchobdellida: Haemopidae) for prey searching[J]. Chemoecology, 2011, 21:67-74.

StudyoftheSpawning,HatchingEggsandExperimentalStarvationofLeechofWhitmaniapigraWhitman1884

LI Jun1, YU Xiang1, SONG Weng-hua1, GONG Yuan2, ZHANG Jian1, ZHANG Tao1

(1.FreshwaterFisheriesSciencesInstituteofLiaoningProvince,Liaoyang111000,China;2.LiaoningkeylaboratoryofAquaticAnimalInfectiousDiseasesControlandPrevention,Liaoyang111000,China; 3.JingzhouMinkangBiotechnologyCo.,Ltd,Jingzhou434300,China)

Objective:The purpose of this study is to set up a new method for spawn of sexually mature leeches (WhitmaniapigraWhitman 1884) with clitellum in soil in the net, cocoons hatching and leeches breeding, which will provide useful references for Good Agriculture Practices and artificially propagating large numbers of individuals.MethodsThe spawn of sexually mature leeches (WhitmaniapigraWhitman 1884) with clitellum in soil in the net, cocoons hatching and experimental starvation of newly hatched juvenile were studies in laboratory.ResultsThe laboratory studies showed that leeches revealed reliable clitellum development prior to cocoon production and the clitellum vanished through the cessation of cocoon production. The average survival of leeches were 90% after spawn (17 days),and the lost weight of leeches was (29.94±0.01)%. The number of cocoons collected was 79 in spawn. The mean number of cocoons produced by every leech was 1.8 and the average weight of the cocoon was (0.50±0.21)g. The long and short diameter of the cocoon was (1.75±0.31)cm and (1.10±0.18)cm, respectively. The incubation was 34 days at the room temperature (14~33 ℃) and 865 newly hatched juvenile were collected. The mean number of newly hatched juvenile of every cocoon was (11.4±2.0) and the hatching rate was 92.57%. The weight of every newly hatched juvenile was (0.020 5±0.008 4)g. The experimental starvation indicated that only 11 leeches of control group survived at 140 dph and the average survival was 22% .The weight of leeches was (0.108 4±0.087 7)g in the control group at 140 dph. The body weight positively correlated to dph in the control group. Starved leeches all died at 140 dph.ConclusionWe set up a new method for spawn of sexually mature leeches (WhitmaniapigraWhitman 1884) with clitellum in soil in the net, cocoons hatching and leeches breeding.

WhitmaniapigraWhitman 1884; Cocoon; Newly hatched juvenile; Starvation

2012-08-03)