脑钠肽对充血性心力衰竭患者恶性心脏事件发生的影响

高 菲,金惠根,刘宗军,王大英,蒋金法

(1.上海中医药大学附属普陀医院心内科,上海 200062;2.同济大学附属同济医院心内科,上海 200065)

充血性心力衰竭(congestive heart failure,CHF)是各种心脏病终末期的共同归宿,是目前心血管疾病的主要死亡原因。目前,导致心力衰竭发生发展的基本机制是心肌重构这一观点已得到广泛认可,因而,心力衰竭的治疗正从以往以增加心肌收缩力为主的治疗模式到谋求改善神经内分泌异常、减少心室重构、阻断恶性循环为主的治疗新模式的转变[1-2]。脑钠肽(brain netriuretic peptide,BNP)由心室分泌,其分泌受心室张力的调控,具有利尿、利钠、扩张外周动静脉、抑制交感神经、对抗肾素-血管紧张素-醛固酮系统(renin-angiotensin-aldosterone system,RAAS)、抗血管平滑肌及内皮细胞增殖等多种效应,参与调节血压、血容量及盐平衡等多种作用[3]。其作为心力衰竭的特异性标志物已经受到广泛的研究,对心力衰竭的筛选、诊断、治疗检测及预后评价均有重要作用。本研究通过随机对照试验比较标准治疗基础上加用重组脑钠肽对患者心力衰竭疗效的影响,分析脑钠肽对心脏不良事件发生率的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料

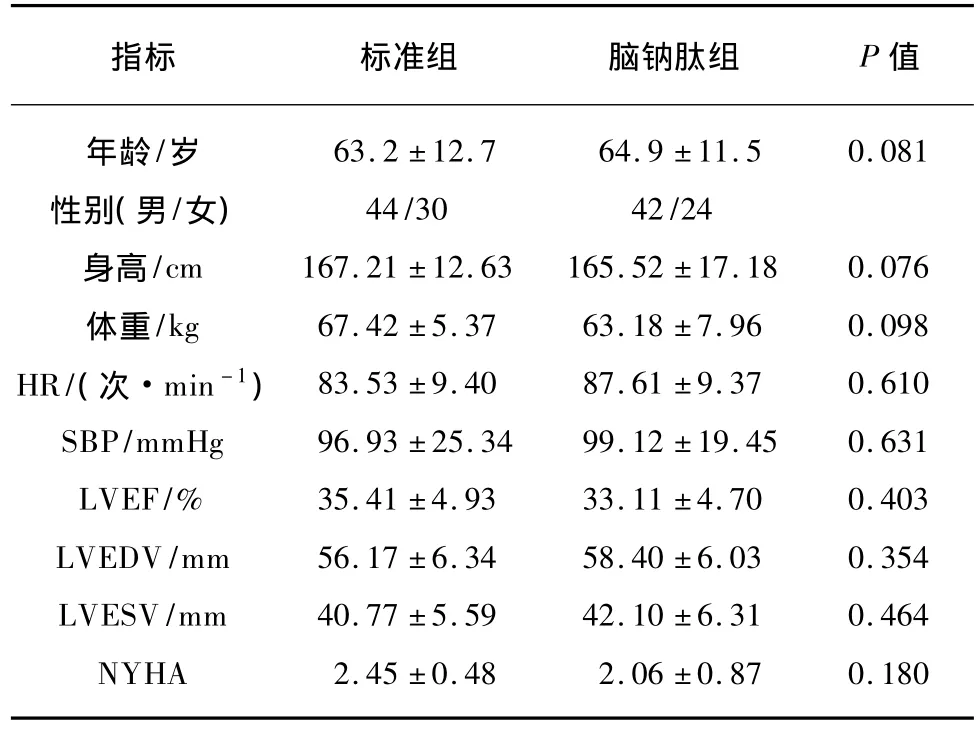

收集2008年1月至2010年11月上海中医药大学附属普陀医院心内科收治的心力衰竭患者中采用下述纳入及排除标准筛选符合试验条件患者140例,随机分为标准治疗组74例(男44例,女30例),脑钠肽组66例(男42例,女24例),年龄35~82岁。标准治疗组冠心病46例、扩张性心肌病10例、高血压心脏病12例、急性心肌炎6例,其中合并心房纤颤11例,合并糖尿病8例,合并肺源性心脏病5例;脑钠肽组冠心病42例、扩张性心肌病8例、高血压心脏病12例、心肌炎4例,其中合并心房纤颤12例,合并糖尿病9例,合并肺源性心脏病6例;两组均随访10个月。心力衰竭的诊断采用 Framingham 标准[4],心功能采用美国纽约心脏病学会(NYHA)功能分级,标准治疗组中包括心功能Ⅱ级30例,Ⅲ级22例,Ⅳ级22例;脑钠肽组中包括心功能Ⅱ级16例,Ⅲ级24例,Ⅳ级26例。入选标准:(1)年龄>18岁的住院患者,性别不限;(2)明确的左室收缩功能不全,符合纽约心脏病协会心功能分级Ⅱ~Ⅳ级;(3)左室射血分数(LVEF)≤40%;(4)病史6个月以上。排除标准:(1)急性肺水肿或慢性心力衰竭急性恶化期;(2)心源性休克、低血压(收缩 压 < 90 mm Hg,1 mm Hg=0.133 kPa);(3)对重组脑钠肽或其成分过敏者。所有患者均为心力衰竭反复发作,经常年服用洋地黄和利尿剂等常规治疗,疗效不明显。两组患者的临床特点,包括年龄、性别、症状(根据NYHA心功能分级评估患者入院心功能)、体征、病史、服药史、辅助检查结果(如患者在急诊或外院所行的心脏彩超、胸片、实验室检查结果等)均完整记录。两组患者治疗前的临床特征及心功能指标情况见表1。

表1 两组患者基线资料Tab.1 Basic information in two groups of patients

1.2 研究方法

全部患者均采用标准治疗(洋地黄、利尿剂、β受体阻滞剂及血管紧张素转换酶抑制剂)。脑钠肽组在此基础上加用冻干重组人脑利钠肽(商品名:新活素),而标准组不加用新活素治疗。新活素推荐的常用剂量:先采用负荷剂量(1.5 μg/kg)静脉推注1 ~3 min,按维持剂量0.0075 μg/(kg·min)连续微量泵静脉推注24 h。用药前后观察各指标变化。

1.3 观察指标

症状的改变采用美国纽约心脏病学会心功能分级标准(NYHA)。(1)显效:心功能改善2级,呼吸困难不明显,双肺湿啰音消失,心率正常,尿量增多,浮肿消失;(2)有效:心功能改善改善1级,上诉症状全部减轻;(3)无效:呼吸困难症状无明显改善或恶化,显效+有效合计为总有效。心脏容量参数变化(LVEDV、LVESV、SV)及射血分数(LVEF)的变化采用彩色超声心动图检测(飞利浦DH11,治疗前后由相同医师检测)。血流动力学参数包括心率(heart rate,HR)、收缩压(systolic blood pressure,SBP)。心脏不良事件指全部患者随访10个月,因心脏原因再次入院或死亡、发生恶性心律失常(室速、室颤)。

1.4 统计学处理

2 结 果

2.1 受试患者基线资料

两组患者治疗前在一般情况及心功能方面差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性(表1)。

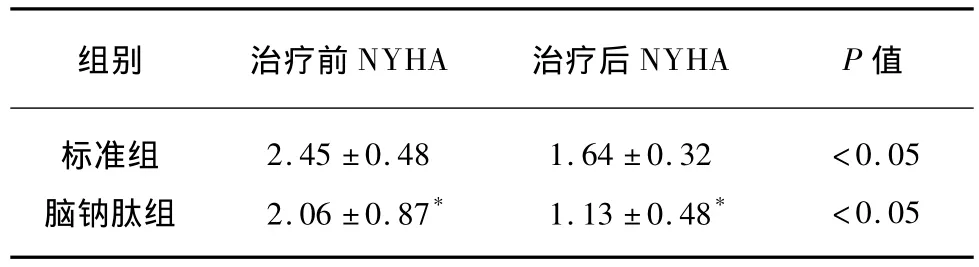

2.2 两组患者治疗前后NYHA变化

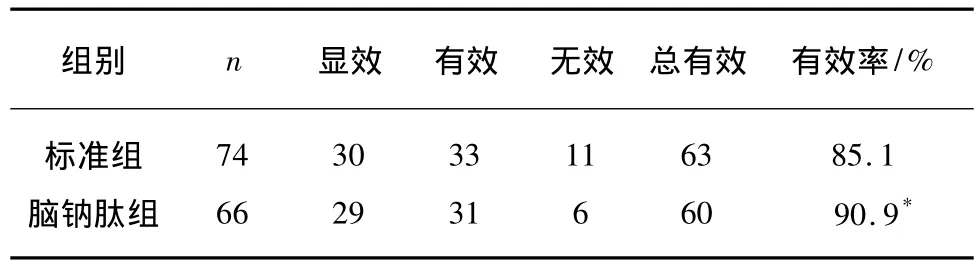

两组患者治疗后症状、体征开始改善,咳嗽、气促减轻,心率下降,肺部湿罗音减少,尿量增加,浮肿消退。两组治疗有效率无显著性差异(P>0.05),两组治疗前后NYHA均有差异(P<0.05),但组间差异无统计学意义(P>0.05),说明两种治疗均有较好的有效性,均能显著控制心力衰竭的临床症状(表2~3)。

表2 两组患者治疗有效率比较Tab.2 Comparison of clinical efficacy between two groups

表3 两组患者治疗前后NYHA分级变化Tab 3 .Comparison of NYHA score improvement between two groups

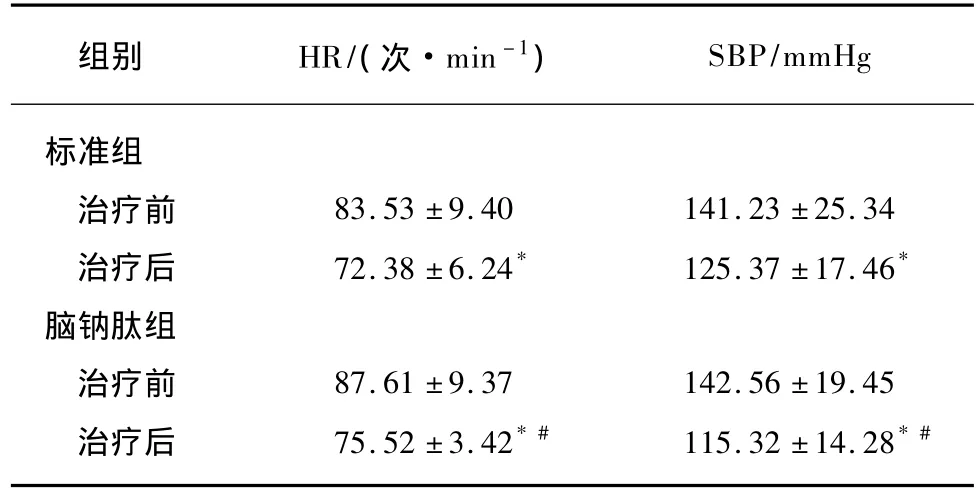

2.3 两组患者治疗前后血流动力学功能指标变化

两组治疗前后HR、SBP均显著降低,差异有统计学意义(P<0.05),但两组间治疗后 HR、SBP差异不显著(P>0.05),说明脑钠肽也可迅速、有效的改善心率及收缩压,对心脏起到保护作用(表4)。

表4 两组治疗前后血流动力学变化Tab.4 Comparison of hemodynamic changes between two groups

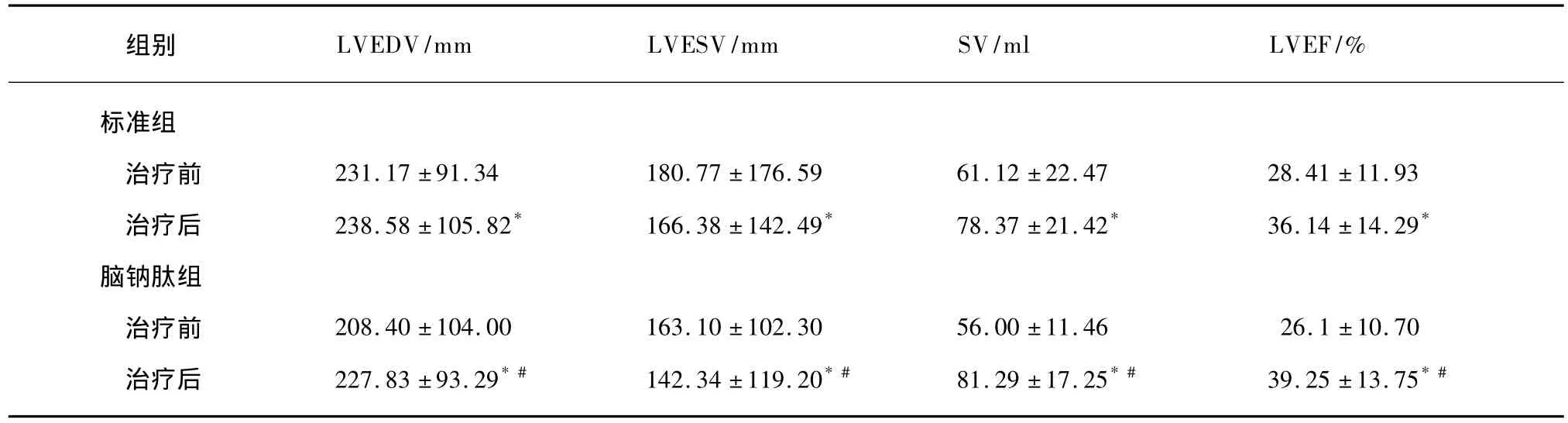

2.4 两组患者治疗前后NYHA、血流动力学及心功能指标变化

两组患者在治疗后较治疗前LVESV、LVEDV、LVEF、SV均有明显改善(P<0.05),脑钠肽组尤为明显,其中LVEF治疗前、后比较,有明显改善(P<0.01),治疗后脑钠肽组 LVESV、LVEDV、LVEF 与标准组比较,有明显差异(P<0.05),见表5。

由上述试验结果可知,脑钠肽对心力衰竭患者的心功能具有明显的改善作用,且标准疗法联合脑钠肽的治疗对心功能的改善优于单纯标准疗法。

表5 两组治疗前后心功能指标变化Tab.5 Comparison of cardiac function changes between two groups

2.5 不良事件发生

标准组因心脏原因再次入院15例,因心脏原因死亡 7例,室速/室颤 17例,不良时间发生率36.5%;对照组分别为10、5、11例,不良事件发生率22.7%。两组比较因心脏原因再次入院及室速/室颤的发生有统计学差异(P均<0.05)。

3 讨 论

近年来,各种原因引起的CHF的发病率呈逐年上升的趋势。大量研究发现,心力衰竭的发生和发展是一个“进行性”的过程,在此过程中始终有着神经内分泌的激活,这种过度的激活对低下的心室功能起代偿的同时也加重了心肌的损害,加剧了心力衰竭的恶化[5]。同时,循环和组织中的多种细胞因子的水平也增加,这些因子和神经内分泌激活一起,可以损害心肌细胞的活性和功能,刺激心肌纤维化,造成心肌重构[6]。

BNP在分泌初期为pre-proBNP形式,而后酶解为BNP和NT-proBNP两种成分,并以BNP发挥生物学作用[7]。心肌损伤或心功能不全时,其循环中BNP和NT-proBNP的分泌代偿性增加,并参与扩张血管,维持血压动态平衡,促进尿钠排泄和利尿,拮抗RAAS等调节作用,在维持心脏代偿状态、延缓疾病进程方面起重要作用[7-8]。BNP通过下列机制影响心血管系统:较强的舒张血管作用,降低围血管阻力;拮抗RAAS;改善心肌重塑;促进肾脏排钠利尿。血浆BNP水平升高不但可以反映出心力衰竭的严重程度,而且还可以作为重要的危险分层指标[9],可用于指导临床治疗。

2001年,美国FDA批准了重组人类BNP类药物(萘西立肽)用于急性失代偿性CHF,同类药物的国内产品(新活素)2005年10月也已经上市。本研究表明,在标准药物疗法的基础上联合应用脑钠肽可显著改善心力衰竭患者临床症状,同时对患者血流动力学指标及心功能指标亦有明显改善,对两组患者进行10个月的随访亦显示,脑钠肽治疗具有较好的长期疗效,显著降低心脏不良事件发生率。

[1]张硕,马燕,滕月.心力衰竭的药物治疗研究进展[J].中国全科医学,2006,9(22):1875-1877.

[2]何川,燕纯伯.脑型利钠多肽研究进展[J].心血管病学进展,2009,30(1):147-150.

[3]朱雯晴,李觉.慢性心力衰竭初级预防的研究进展[J].同济大学学报:医学版,2011,3(32):120-124.

[4]Kannel WB,D'Agostino RB,Silbershatz H,et al.Profile for estimating risk of heart failure[J].Arch Intern Med,1999,6(159):1197-1204.

[5]田颖,祝善俊,王江.神经内分泌拮抗治疗慢性心力衰竭的几个热点问题[J].中华心血管病杂志,2005,33(5):485-488.

[6]胡咏梅,赵思勤,李秋,等.慢性心力衰竭患者血浆脑钠肽和内皮素-1水平与血流动力学的相关性[J].临床心血管病杂志,2006,1(22):672-674.

[7]Newton PJ,Betihavas V,Macdonald P.The role of btype natriuretic peptide in heart failure management[J].Aust Crit Care,2009,22(3):117-123.

[8]Palazzuoli A,Gallotta M,Quatrini I,et al.Natriuretic peptides(BNP and NT-proBNP):measurement and relevance in heart failure[J].Vasc Health Risk Manag,2010,6:411-418.

[9]Koglin J,Pehlivanli S,Vo Schwaiblmair M,et al.Role of brain natriuretic peptide in risk stratification of patients with congestive heart failure[J].J Am Coll Cardiol,2001,38(17):1934-1941.