芎芷祛风合剂治疗小儿偏头痛TCD改变及临床疗效观察

张淑贤 于晓东 李玲霞 吴秀珍 刘文梅

小儿偏头痛是年长儿童神经系统常见疾病之一,以血管性头痛多见,表现为反复发作性头痛。丰润区中医院应用芎芷祛风合剂治疗小儿偏头痛患儿52例,收到较好的疗效,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 2009年1月至2011年7月收治偏头痛患儿100例,依据随机数字表,随机分为治疗组52例,其中男20例,女32例;年龄5~15岁,平均年龄(9±1.7)岁;病程1个月~5年,平均病程(24±2)月。对照组48例,其中男19例,女29例;年龄6~15岁,平均年龄(9±1.6)岁;病程2个月~4.5年,平均病程(24±1.5)月。2组均无明显合并症,年龄、性别比、平均病程等一般资料差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 诊断标准及疗效判定标准

1.2.1 诊断标准:偏头痛诊断标准,参照国际头痛协会1988年拟定的偏头痛诊断标准[1]。头风病诊断标准,参照国家中医药局制定的“头风诊断与疗效评定标准”[2]。

1.2.2 疾病疗效判定标准:参考文献[2]。

1.3 TCD检查 采用美国 MET电子公司制造 MT-1000A型TCD检查仪,对50例头痛发作期或发作间歇期患儿与对照组进行检查对比,以2 MHz脉冲多普勒探头,置探头于颞窗、枕窗分别检测双侧大脑前动脉 (ACA)、大脑中动脉(MCA)、大脑后动脉(PCA)、椎动脉(VA)、基底动脉(BA)的收缩期血流速度(Vs)、平均血流速度(Vm)及血管脉动指数(PI)、流向,同时观察频谱形态、监听声频。

1.4 治疗方法 注意调节好学习和休息时间,避免精神紧张、焦虑、过度劳累等各种诱发因素。治疗组口服芎芷祛风合剂10 ml,三次/d,对照组口服盐酸氟桂利嗪胶囊5 mg,每晚服用,8周为一疗程。

2 结果

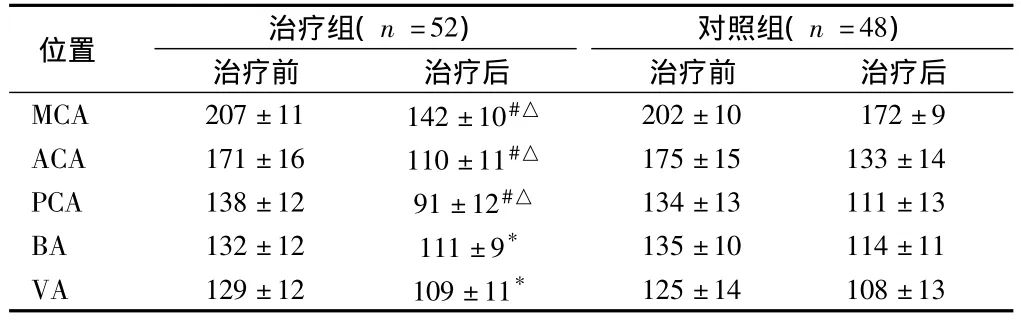

2.1 2组治疗前后TCD Vm 治疗组治疗后与治疗前比较,MCA、ACA、PCA的平均血流速度明显减小(P <0.01),VA、BA平均血流速度明显减小(P<0.05)。与对照组治疗后比较MCA、ACA、PCA的平均血流速度也明显减少(P<0.01),VA及BA的平均血流速度无明显改变(P>0.05)。见表1。

表12组治疗前后TCD Vm比较cm/s,±s

表12组治疗前后TCD Vm比较cm/s,±s

注:与治疗前比较,*P <0.05,#P <0.01;与对照组比较,△P <0.01

对照组(n=48)位置 治疗组(n=52)治疗前 治疗后MCA 207±11 142±10#△治疗前 治疗后202±10 172±9 ACA 171±16 110±11#△ 175±15 133±14 PCA 138±12 91±12#△ 134±13 111±13 BA 132±12 111±9* 135±10 114±11 VA 129±12 109±11*125±14 108±13

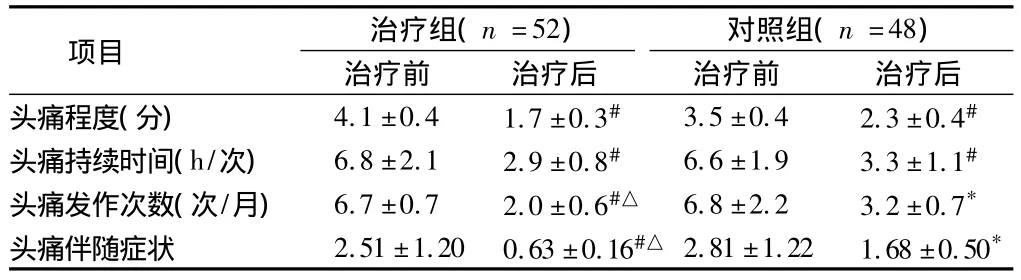

2.2 2组治疗前后头痛程度、持续时间、发作次数及伴随症状比较 用药前2组头痛程度、头痛持续时间、头痛发作次数及伴随症状,差异无统计学意义(P>0.05)。用药后治疗组和对照组患者头痛程度明显减轻,头痛持续时间明显减少,每月头痛发作次数及伴随症状与治疗前比较差异均有统计学意义(P<0.05);治疗组头痛发作次数及伴随症状积分明显低于对照组(P <0.05)。见表2。

表2 2组治疗前后头痛程度、持续时间、发作次数及伴随症状比较±s

表2 2组治疗前后头痛程度、持续时间、发作次数及伴随症状比较±s

注:与治疗前比较,*P <0.05,#P <0.01;与对照组比较,△P <0.05

治疗前 治疗后头痛程度(分) 4.1±0.4 1.7±0.3# 3.5±0.4 2.3±0.4项目 治疗组(n=52)对照组(n=48)治疗前 治疗后#头痛持续时间(h/次) 6.8±2.1 2.9±0.8# 6.6±1.9 3.3±1.1#头痛发作次数(次/月) 6.7±0.7 2.0±0.6#△ 6.8±2.2 3.2±0.7*头痛伴随症状 2.51±1.20 0.63±0.16#△ 2.81±1.22 1.68±0.50*

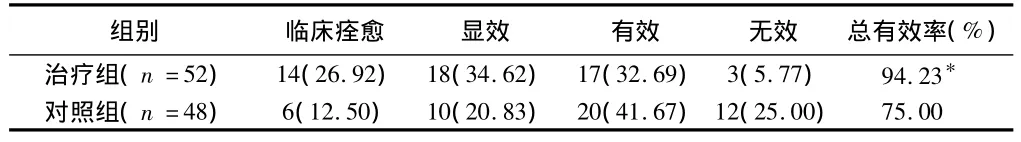

2.3 治疗后2组中医证候疗效比较 2组药物对偏头痛患儿中医证候的总有效率比较差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 2组治疗后中医证候疗效比较 例(%)

2.4 2组治疗后总疗效比较 治疗组疗效优于对照组(P<0.05)。见表4。

表4 2组治疗后总疗效比较 例(%)

3 讨论

小儿偏头痛是一种周期性发作的头痛,常反复发作,缠绵难愈,多发生于学龄期。属于中医学的“头痛”、“头风”、“脑风”、“首风”、“偏头痛”范畴。中医学对偏头痛认识最早见于内经,《素问·风论篇》:“风气循风府而上,则为脑风。”小儿头痛,前贤论著谈及甚少,陈飞霞《幼幼集成·头项囟证治[五]》《内经》曰:“头痛耳鸣,九窍不利,肠胃之所生也”。小儿头痛之证,多由脾胃而得。又头为六阳所会,七窍居焉,故小儿之头,四时宜凉,但见头热,即有病生,宜预防之。”头为“诸阳之会”、“清阳之府”,五脏精华之血、六府清阳之气,皆上注于头。小儿脏腑娇嫩,形气未充,万全在钱乙“脏腑虚实辨证”基础上,提出“肝常有余,脾常不足”、“肾长虚”的观点,对讨论小儿生理、病理的特点有重要指导意义。小儿偏头痛,大多有家族史,无先兆偏头痛多见,双侧头痛多见,头痛性质多为胀痛,伴有胃肠症状明显,头痛程度、持续时间、频率差异很大。

芎芷祛风合剂是唐山市丰润区中医医院院内制剂(批准文号:冀药制字 Z20030906),由川芎、柴胡、白芷、蒿本、防风、葛根、吴茱萸、菊花、桂枝等药物组成。具有活血通经,祛风止痛功效,用于瘀血阻滞,风邪上扰所致头痛,症见头部胀痛或刺痛,反复发作等。

川芎其性温,味辛,微苦,具有活血化瘀、行气止痛,祛风燥湿之功效。如《本草》载“主中风入脑头痛,除脑中冷痛”,已知所含有效成份为四甲比嗪和阿魏酸等,功能麻痹神经中枢,故有镇痛、镇静作用[3]。葛根《本草纲目》记载:“葛根,疗伤寒中风头痛,时气头痛。”葛根中所含葛根素和葛根总黄酮能扩张脑血管,使外周阻力下降.并使异常的脑循环正常化[4],近年来用于治疗偏头痛疗效显著,其有扩张脑血管的作用,减弱去甲肾上腺素的升压反应等。防风具有明显的镇痛作用,王建华[5]给小鼠灌服50%防风乙醇浸出液,能明显提高痛阈。王春霞[6]报道,菊药单味治疗偏头痛也有很好疗效。桂枝有镇痛作用,能提高痛阈,桂皮醛有轻度的镇痛作用,75%桂枝汤的镇痛作用与0.1%吗啡相似[7]。川芎、蒿本、白芷、吴茱萸为中医传统上的头痛要药,川芎、柴胡为少阳经引经药,善治疗两侧头痛;白芷为阳明经引经药,善治疗前额痛,蒿本及吴茱萸均善治巅顶疼痛。本药治疗小儿偏头痛具有良好的效果,值得进一步开发研究。

1 郑筱萸主编.中药新药临床研究指导原则.第1版.北京:中国医药科技出版社,2002.105-109.

2 国家中医药管理局全国脑病急症协作组.头风诊断与疗效标准.北京中医药学院学报,1993,16:69.

3 贾绿琴,孙秀英.中药川芎的研究进展.黑龙江科技信息,2009:146.

4 苑光军,姜醒,马丽红.葛根的临床应用概况.中医药信息,2001,18:12.

5 王建华.防风挥发油的化学成份研究.药学通报,1987,18:335.

6 王春霞.陈志良菊花的药理和临床应用研究.广东医学,2005,26:1740-1741.

7 王筠默主编.中药药理学.上海:上海科学技术出版社,1985.27-80.