脑瘫患儿父母不良情绪对患儿康复的影响

陈 彬

郑州市儿童医院 郑州 450053

对于一个有脑瘫患儿的家庭,家长的压力非常巨大,在这种压力下会产生不同程度的焦虑、抑郁情绪,对患儿及整个家庭都会产生负面影响。为了解脑瘫患儿父母的心理状况,我们对2006-05-2007-05诊治的45例脑瘫患儿的父母采用医院焦虑抑郁量表(HAD)进行焦虑、抑郁情绪调查,并与45例非脑瘫患儿的父母进行比较,探讨脑瘫患儿童父母的心理行为特征,以便实施社会心理干预。

1 资料与方法

1.1一般资料我院2006-05-2007-05诊治45例脑瘫患儿,诊断及分型符合1988年全国小儿脑性瘫痪会议确定的标准[1],观察组父亲40例,母亲42例;年龄25~35岁,平均(32.6±1.6)岁。非脑瘫儿童45例,包括过敏性紫癜11例,支气管肺炎20例,泌尿系感染12例,腹泻病3例;对照组父亲45例,母亲45例;年龄28~36岁,平均(31.5±1.8)岁。

1.2方法采用医院焦虑抑郁量表进行焦虑、抑郁评分。HAD包含14个条目,其中评定抑郁7个条目,评定焦虑7个条目。共6个反向提问条目,5个在抑郁分量表,1个在焦虑分量表。该量表每一条目分0、1、2、3、4个等级分值,患儿父母在专业人员的指导下根据自己6个月的真实感受进行填写。患儿父母对这些问题的回答不要做过多考虑,应立即作出回答,这样才能更符合实际情况。焦虑和抑郁亚量表的分值区分为:0~7分属无症状;8~10分属可疑存在;11~21分属肯定存在;在评分时,以8分为起点,即包括可疑及有症状者均为阳性。医生根据评分结果分别计算焦虑(A分值)和抑郁(D分值)得分和总分(T分值)。

1.3统计学方法采用SPSS 10.0软件建立数据库,计量资料采用t检验,检验水准α=0.05。

2 结果

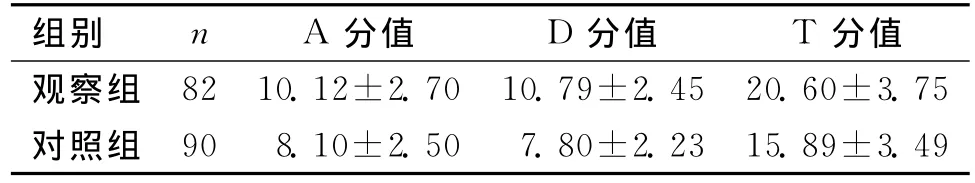

观察组焦虑(A分值)和抑郁(D分值)评分分和总分(T分值)均高于观察相应得分,2组比较差异有统计学意义(P<0.01)。见表1。

表1 2组HAD评分结果比较 (s,分)

表1 2组HAD评分结果比较 (s,分)

注:2组各项评分比较,P<0.05

组别 n A分值 D分值 T 分值观察组82 10.12±2.70 10.79±2.45 20.60±3.75对照组90 8.10±2.50 7.80±2.23 15.89±3.49

3 讨论

3.1脑瘫患儿对父母情绪的影响许多家长对孩子确诊为脑瘫后,产生震惊、怀疑、失望、否认,或因自责而溺爱保护孩子,或因失望而冷漠孩子,或因怀疑康复求助以至于延误了孩子的救治机会[2]。脑瘫患儿的治疗时间长、功能恢复慢,需要昂贵的医疗费用,父母需要长期带着患儿奔波,整个家庭的精力、财力几乎全部消耗在患儿身上。随着年龄增长,患儿的运动障碍、智力障碍及姿势异常等症状逐渐表现出来时,父母会担心患儿的康复及以后的生活,不免产生悲观、失望情绪,沉重的心理压力下,会出现焦虑、抑郁症状,常诉疲倦、抑郁、社会隔离,进而影响到自己的职业、夫妻关系、社会交往、经济负担等。本文调查发现,由于漫长无期的治疗,患儿父母的体力、精力及财力几乎全部耗尽,由此引发家庭矛盾及婚姻问题,本文脑瘫患儿父母中,父母离婚5例,母亲出走3例,从中可看出脑瘫患儿的父母所随的巨大精神压力。

3.2不良情绪对患儿康复的反作用本文结果证明观察组焦虑、抑郁评分均高于对照组。这种不良情绪会对患儿的康复产生消极影响,导致其对患儿疏于照顾,不能满足患儿日常生活的基本需要,使家长对患儿的治疗变得消极、淡漠,甚至产生放弃治疗和遗弃患儿的想法,更有父母因长时间的压抑而变得烦躁易怒,有意无意间将愤怒情绪发泄于患儿,对患儿造成二次身体与精神伤害,并致使患儿的康复变得更加困难。

3.3心理干预措施现代医学模式为生物-心理-社会,医务人员除了对患儿自身疾病的治疗外,更需要加强针对脑瘫儿童家庭面临的危机和出现的心理变化需要进行及时的社会心理干预。主要建议包括:(1)减少不必要的过度治疗,减轻家庭的经济与人力的负担,从而减轻脑瘫患儿父母的精神压力。(2)指导并协助患儿父母合理安排患儿日常生活,让患儿充分感受父母无私的关爱与付出,保持良好的精神状态,促进康复进程。(3)由专业的心理医生对患儿父母进行心理咨询服务:①使家长明确自身对于患儿的责任与义务,增强其对患儿的关爱与照顾的意识,缓解其焦虑、抑郁的情绪,使其能够正确对待患儿的疾病;②加大对患儿父母的医学教育,使其掌握脑性瘫痪的相关医学知识,了解康复治疗的意义,进而增强其治疗患儿的信心;③帮助患儿父母取得社会帮助,使其得到系统的财力支持与精神支持,减轻其财力及精神压力,从而确保治疗的依从性和积极性。

总之,了解脑瘫患儿父母的焦虑、抑郁情绪,并有针对性的进行社会心理干预,重建其健康心理状态和信心,对脑瘫患儿的医疗康复和社会康复具有重大社会意义。

[1]林庆 .小儿脑瘫的意义、诊断条件及分型[J].中华儿科杂志,1989,27(3):162.

[2]冯芹,高玉芳,齐秀芹 .家长的心理干预对脑瘫患儿坚持治疗依从性的影响[J].中华现代儿科学杂志,2006,3(1):95-96.