现代拉丁美洲美术(三)

李建群

[编者按]

说到魔幻现实主义,或许您首先想到的是文学作品中那神奇怪诞的人物和情节,想到马尔克斯的《百年孤独》。实际上,魔幻现实主义这个词首先出现在评价绘画流派的专著中,后来才被文学评论所借用。拉丁美洲的魔幻现实主义绘画同样有着特殊的魅力:既有离奇幻想的意境,又有现实主义的情节和场面,幻觉和现实相混,从而创造出一种魔幻和现实融为一体、“魔幻”而不失其真实的独特风格。其中尤为突出的是墨西哥的杰出女画家卡洛等人。

在上期的本栏目中介绍了影响深远的墨西哥壁画运动。20世纪50年代中期以来,随着拉美政治与经济环境的变化,一些艺术家开始质疑传统的壁画派,“新潮流”的出现、几何抽象主义的兴起体现着拉美新一代艺术家的探索。

(上接2012年第2期)

六、墨西哥魔幻主义绘画

拉丁美洲的魔幻现实主义文学在20世纪风靡了世界文坛。魔幻现实主义小说以其强烈的象征性、寓意性和夸张的情节描写为特点,颠倒作品中的时序、打破空间的界限、人鬼的界限、主客观的界限来反映似梦似真的现实。这种近乎荒诞、充满幻想色彩的文学风格的产生很大程度上归根于拉丁美洲绚丽而富有传奇色彩的热带原始丛林的自然风光和古老而神秘的土著文化。同样,在视觉艺术中也有类似的反映,尤为突出的是墨西哥的几位重要的女画家和一位男画家的创作。在这里,我们也给她们的艺术冠之以“魔幻主义”之名。需要说明的是:这种艺术手法在拉美不仅仅限于以下几位画家,在其他艺术家的创作中也偶尔可见。

在20世纪的拉美艺术中,女性作者充当了比欧洲妇女和北美妇女更重要的角色。各国的主要画家中都有杰出的女画家。妇女在艺术中的主要作用,很大程度上取决于拉美文化中的“大男子主义”,这似乎是一个令人费解的问题:在拉美国家,传统的成见认为,男子的活动领域主要是政治和军事,其个人必须限制自己在公众场合的个人情感因素,因为他们认为这是人类的弱点。因此,所有门类的艺术活动基本上属于女性的活动范围,她们可以表现个人感情,这一传统使妇女成为艺术领域的主要角色;而男子从事艺术活动不是最佳的职业选择,即使当了艺术家,他们也回避个人感情的表达,而倾向于表现政治或社会、历史题材。这一点,在里维拉和他的妻子弗里达·卡洛(1907-1954年)的作品中表现得特别典型。里维拉只有在极少数的情况下才允许纯个人因素出现在他的画中,而卡洛的绘画却完全是自传性的。

在这一对艺术家夫妻之间似乎永远存在着一种竞争关系,但里维拉总是占了上风,因为卡洛被观众接受很大程度上因为她是里维拉的妻子。这种偏见直到卡洛去世30年后才开始改变,她的作品才逐渐被人们所理解和重视,卡洛作为一个女性的杰出代表才引起人们的注意。现在,她的名声甚至远远超过了她的丈夫,她被认为是墨西哥现代艺术运动的奠基人之一。

卡洛成为一个艺术家不仅仅因为她与里维拉的关系,也因为她长期的疾病和强烈的墨西哥民族主义情绪。因痛苦而坚忍构成了这位女性短暂一生中的主要内容。

弗里达·卡洛出生于墨西哥城郊的一个艺术家的家庭,她父亲是一个职业摄影家。她曾进入国立预备学校学习,成为这个学校极少数的女性学生之一,在以男人为主的环境中发展了她的聪明才智。卡洛在早年遇到两次悲剧性事件:一是她6岁时患了小儿麻痹症,给她留下了右腿轻度萎缩的毛病。18岁时又因为一次车祸,导致她的盆骨与脊柱破裂,腿部骨折,腹部和子宫被一根钢管穿透。虽然经过多次手术使她保全了性命,但她的一生从未从这一伤痛中摆脱出来。她经常忍受剧烈的疼痛,而且不能生育。她的绘画成了她对付不幸的武器,她讽刺和抵抗病痛的折磨甚至无情地表现它们。

与肉体痛苦相伴随的是精神的痛苦,她与里维拉的婚姻成为她一生中致命的伤痛。卡洛于1929年与里维拉结婚,他们的婚姻充满着传奇色彩。她从少女时期便梦想着有一个里维拉的孩子,他们戏剧性地相识并神速地结合,她一度觉得自己成了最幸福的女人。但里维拉是一个天才的画家和负心的丈夫,他频繁的风流韵事令卡洛无法忍受,他们于1939年离异。以后的许多年,里维拉仍然与她藕断丝连,而卡洛则从未始终对里维拉的深爱中摆脱出来。这种关系使卡洛饱受煎熬。

卡洛最早的绘画大多为自画像或是她的家人、朋友的肖像,显示出土著绘画的特点,具有平涂的色彩、清晰的轮廓线、特别的细节等。她为加利福尼亚园艺学家路瑟尔·波班克画的肖像,把他画成半人半树, 裸露的树根向下延伸到地下的一具骷髅上(图1)。1932年,她画了第一幅表现她自己极度痛苦的画:当时她在底特律的流产。画面上充满了作者的痛苦与厌恶:在福特医院,裸体的卡洛躺在病床上流着血,她肿涨的腹部插着六根管子,就像脐带联接着体外的子宫和胎儿粉红色的身体,这也是她的情感象征物。病床被放置在荒野里,深褐色的旷野增强了她的孤独、绝望感。在远方,低低的地平线上,伫立着冷峻的福特汽车公司的工业建筑(图2)。

作为一个画家,卡洛基本上是没有受过专业训练的,里维拉也鼓励她保持她作品中的“原始性”。卡洛的绘画曾受到意大利文艺复兴画家波提切利和布伦基诺的影响,后来又受到里维拉的影响,更重要的是受到墨西哥乡土艺术尤其是小幅祭坛画的影响。

祭坛画成为卡洛创作《多萝茜·豪尔》(图3)的原型。多萝茜是当时纽约社交界风靡一时的美人,她因为被情人抛弃,于1938年从汉普舍大厦的窗口跳楼自杀,体现出一种对生活打击的无奈反抗。当时卡洛正忍受着与里维拉分居的痛苦,她自己的感情也处在痛苦的被遗弃和孤独的状态。卡洛在这幅画中表现了孤立与绝望的主题,以非常个性化的方式显示出一个女性艺术家的观点。《多萝茜·豪尔》(1939年)用祭坛画的方式记录了她的自杀:多萝茜纤细的身影立在高楼的窗户前;比真大大得多的身躯在画面的上部向下坠落,穿过浮云;最后,她的身体躺在地上死去。画面呈现一种可怕的景象:她身穿黑色天鹅绒衣服,美丽的眼睛睁得很大,带着一种富有魅力的安详神情向观众张开手臂。她的五官流着血,脚伸出画面之外,在画下面的铭文上投下一块阴影。滴在画框上的血更增强了这一非正常死亡事件的恐怖感和真实感。

布列顿于1938年前后发现卡洛的作品,他认为卡洛是一个自发的超现实主义者。他认为墨西哥是“超现实主义绝妙的温床”。1940年,超现实主义绘画的国际展览在墨西哥开幕,其中包括卡洛的两幅作品《水给予我们的》(图4)、《两个卡洛》。

卡洛与超现实主义的密切关系是显而易见的。他们都表现出对痛苦、性、死亡和生育的迷恋,都利用了古怪的、幻想的和内脏的形象,都不自觉地使他们的作品趋向黑色幽默。卡洛经常采用超现实主义手法表现她的幻想,她经常采用非客观的比例、不协调的并置(摩天大楼从火山上耸出)、矛盾的形象(骷髅与水果)和杂交的生物(半人、半动物和植物),用以创造幻想的绘画空间,使之与日常现实相分离。而这些方法的采用不是出于作者朦胧的冲动或偶然的奇思怪想,而是经过深思熟虑的构想以隐喻她的理想、感觉和情绪化的现实。

卡洛的作品中有很大一部分是自画像。在这些肖像中,她把自己塑造成不同的角色,穿上不同的服装,完成不同的使命。这些角色既揭示又隐藏了她真实的自我,画中透着一种荒凉、一种穿透和一种直接的暴烈,展示出她的因伤痛而坚忍;这种坚忍使她的画具有一种悲剧性和诗意。

在《迭戈在我额上的自画像》(图5)一画中,卡洛把自己画成头戴传统头饰的大地女神,植物的卷须从她的头冠上的植物中散射出来。里维拉的形象出现在她的额头上作为她的第三只眼睛,永远留在她的心中。《戴着荆棘与蜂鸟项链的自画像》(图6)是她在离婚那年画的特别压仰的作品:她身处丰饶的植物之中,她的寵物猴子和黑猫围着她。她戴着荆条做的项链,荆棘穿过她的胸部,上面吊着一只蜂鸟。血滴从她的脖子上滴下来,如同眼中的泪珠;藤状的荆条向下延伸强调出流血和维持生命的本质。死去的蜂鸟作为男性生殖器的象征暗示没有实现的爱情。在这里卡洛是作为被虐待的妇女、禁欲主义的殉难者,面对死亡毫无退缩地忍受着痛苦。

另一幅更为倾向超现实主义的画是《破碎的柱子》(图7),这里卡洛站在萧瑟的、黯淡的、险恶的、原始的风景中,身体仅有一部分有血染的布覆盖,她裸露的身体满是钉子,中间有打开的裂缝显示出一个破裂的柱子。她的黑发拥簇着她满是泪珠的脸,那些开放的伤口是车祸导致脊柱破裂的证明。她是一个殉难者,肉体的痛苦永远紧紧地追随着她。她身上的钉子和饱受折磨的脸令人想起钉在十字架上的基督。

仅仅着眼于她个人的痛苦并不能完全解释卡洛的作品,观赏她的作品还应当关注她对墨西哥传统文化因素的采用中具有强烈的民族主义倾向。20世纪30-40年代的墨西哥,许多艺术家从本土文化和历史中汲取灵感,用以反对外来的西方影响,卡洛的绘画和土著文化的特点是她对她的种族忠诚的宣言,她也预见到:未来的墨西哥艺术将会从前哥伦比亚的主题转向独特的、丰富多彩的墨西哥乡土文化。

祭坛画的影响也大量出现在安托尼奥·鲁伊斯(1897-1967年)的作品中。鲁伊斯的经历与电影多少有些关系,在墨西哥学成艺术之后,他曾于20世纪20年代去美国好莱坞。在那里,他为环球影业公司画电影布景。回到墨西哥以后,他成为了一名艺术教员,在一个初级美术学校教素描。接着鲁伊斯被墨西哥城建筑机械学院聘为教授,后来又成为国立美术学院的透视学和舞台透视学的教授。1942年,他创办了自己的美术学校。

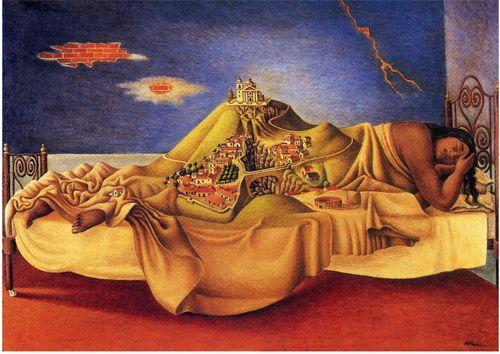

鲁伊斯参加了1940年在墨西哥举办的国际超现实主义展览,他比里维拉夫妇更接近超现实主义。如他的作品《玛琳奇之梦》(图8)刻画了一个沉睡的印第安少女,从标题上,我们得知画作的原型是16世纪西班牙征服者科尔特斯的妻子与向导。她的身上覆盖着的是墨西哥风景,上面有殖民时期盖的教堂。路伊斯用这一场面来暗示:墨西哥印第安人的历史仍然在现代欧洲人的限制下沉睡着。细部的写实和荒诞、非理性的并置具有典型的超现实主义特点。

在墨西哥画家中,还有两个女画家更为明显地采用了超现实主义的手法。她们不是本地出生的人,但却居住和工作在墨西哥,她们是雷梅迪奥斯·巴罗(1908-1963年)和雷奥诺拉·卡琳顿(生于1917年)。巴罗生于西班牙,通过她的爱人、诗人本杰明·佩雷特接触到超现实主义团体。西班牙战争以后,他们夫妇到了巴黎;1942年,又因为战争而逃到墨西哥。虽然巴罗参加了巴黎的超现实主义展览(1938年)和墨西哥的1940年展览,但直到1953年她才成为一个职业画家。她生命中最后10年的精美作品显示出她对于玄学和炼丹术的兴趣;同时她的作品也显示出作为一个妇女试图在男人的世界中找到一个位置的错乱心态。她的创作受到埃尔·格列柯和博斯的影响。巴罗的画在墨西哥正式展出后,她很快便成为墨西哥艺术界的风云人物。

巴罗的作品有一种神秘而似梦似真的意境,她的《魔术飞行》(图9)用格列柯式的浓重的色彩表现了一个手拿曼陀铃的妇女,琴弦在她的手里变成了长长的线,线的另一端是飞翔在天空的男子,他的背上是风筝似的两翼。这一场面的背景是倒塌建筑的断壁残垣,远处是乌云密布的天空,这一切构成了一种诡秘的气氛。

作为一个女性画家,巴罗的绘画又是精美和细致的,她的作品常常是刮去又重画上,这样多次的分层敷色使画面具有丰富的层次感和幽深的空间感。在《偶然相遇》(图10)中,这种刮去的颜色层成功地表现出夜幕下隐约的视觉效果。一个女巫似的人物身披透明的白纱,她那美丽的面孔被白纱的花边簇拥着,她的腹部还有一张同样的面孔,她的裙摆里藏着一只夜莺。她飘然行走在深沉的夜的丛林,走到一扇门前,门里有一个半人半猿的神秘人物与她相遇。画面的意义令人费解,但却有一种神秘的美和深邃的空间效果。

卡琳顿也是通过她的爱人接触到超现实主义的,她的爱人是画家马克斯·恩斯特。在恩斯特和她分手之后,她到了墨西哥,以后的几十年一直住在墨西哥,直到1985年才移居美国。在这漫长的几十年中,她一直活跃于墨西哥画坛,成为墨西哥现代绘画的主要人物。

卡琳顿对玄术也有浓厚的兴趣,她的作品中出现了许多幻觉的场面,好象是占卜和预言的介绍或是古代欧洲凯尔特神话的图解。罗伯特·格拉夫的书对她影响很大,如1949年出版的《白色女神》。墨西哥的神话和传说很少在她的作品中出现,只有在她为墨西哥人类学博物馆所作的壁画中,才表现了原始的印第安人的巫术仪式。她的画也具有精致的效果、虚幻的场面以及不同空间和非理性的并置(图11、图12)。

七、转折的时代

20世纪50到60年代,拉美艺术经历了一个根本的改变,已确立的权威受到挑战,现代主义的观念在大战期间一直被墨西哥壁画主义所排斥,而今又重新引起了注意。这是一个引起激烈争论的阶段,但也是创造性力量的恢复时期。

变化主要表现在以下方面:首先是时代的转换。在整个拉丁美洲,新一代的艺术家已经成长起来,他们不能忍受老一代人的观念。其次是拉美艺术家日渐形成了另外的艺术中心,特别是在巴黎和纽约。在圣保罗和里约热内卢两地创办了当代艺术博物馆;国立博物馆也开始收集现代艺术家的作品。再有是国际性的定期展览如每年度的圣保罗巡回展使拉美观众有了一个更开阔的视野。这个年展成为拉美画家和批评家的主要资料来源。当一个新的艺术家的作品出现在圣保罗的画廊时,马上就会引起反响。最早成为公众注意的焦点的是弗兰西斯·培根,他的作品于1959年展出,其中那种情感的极端主义在整个拉美地区拥有一大批追随者。

值得强调的是,对视觉艺术的变化产生影响的主要因素是政治与经济环境。20世纪50年代中期,许多拉美国家经历了一个建国以来前所未有的繁荣阶段。和美国一样,他们也是第二次世界大战的获益者。在墨西哥,艺术市场管理宗旨是由当时的米盖尔·阿来曼总统(1946-1952年)决定的,这是一种介于美国共和主义和民族革命党的社会主义民族主义之间的政策,相对来说是比较宽松的。

20世纪60年代中期,政治局勢变得复杂了一点。在古巴,卡斯特罗在1959年革命中推翻了弗尔亨西奥·巴蒂斯塔的统治,夺取了政权。 面对美国充满敌意的态度,卡斯特罗投入了苏联的阵营。作为西半球一个开放的社会主义国家,古巴成功地限制了美国的渗透,为整个拉美提供了一个引人注目的焦点。其他拉美国家包括巴西,在60年代中期以后都进入了军事独裁统治。这种独裁统治不可避免地导致政治上的统一和主张马克思主义的游击队的出现。在那些禁止公开表现政见的国家,艺术家成为一种特殊的但又是非官方的重要的文化因素。

在这场关于壁画派的讨论中,鲁菲诺·塔马约(1899-1991年)充当了中心人物。1928-1930年,他在里维拉领导的圣卡洛斯国立美术学院任教。这时的塔马约对壁画派的价值持怀疑的态度。他对壁画派的看法使他与墨西哥的环境产生了分歧。1926-1928年,他去纽约两年;1936年,他又回到纽约并定居下来,直到1950年。在这期间,他每年夏天回墨西哥,但很少在国内展出他的作品,可能因为他的艺术主张与当时作为主流艺术的壁画派格格不入。他与美国艺术家有广泛的接触,并将作品在美国大量展出。他看了许多展览,现代艺术博物馆给他留下强烈的印象,毕加索在战争期间的作品给他很大的影响。

批评家们认为塔马约基本上是一个综合性的艺术家,他综合了各种风格,如高更、塞尚、毕加索、马蒂斯、米罗等,他在早期也受到玛利亚·伊斯克尔多的影响。虽然他是个明显的折衷主义者,但仍然在作品中显示出强有力的个性,这种个性大多来自他独特的色彩处理。他的色彩总是很精致,有时画面甚至是单色的,但内容非常丰富,色彩饱和,充满了响亮而和谐的感觉。他的色彩使他的作品具有鲜明的墨西哥特点(图13)。

与塔马约的色彩相联系的是他对质地的感觉。他的画作表面有丰富的触觉效果,使作品看起来象工艺品而不是绘画作品,这一点又因作者对乡土图案的采用而得到强调。他的作品表现的是墨西哥现代生活,由于早年的经历,他特别喜欢画水果。他作品中的墨西哥生活是琳琅满目的水果、明亮的光线、饱和的色彩、繁忙的人群,充满着浓厚的乡土气息。这些场面装点着像工艺品那样精致的细节,而对人物的刻画又显示出现代主义的折衷手法。

20世纪50年代,塔马约的艺术成为墨西哥在“威尼斯双年展”的墨西哥代表,他被邀请于1952年为墨西哥城美术馆创作两幅壁画,装饰这座墨西哥艺术的最高殿堂。在国际上,他也获得了同样的声誉:1953年在匹茨堡卡内基展览中获奖;1953年在第二届圣保罗年展中获奖。1955年又一次获奖。他为所有不满于壁画派的青年艺术家树立了一个成功的典范。

反对壁画派使命的主要承担者是年轻的艺术家何塞·路易斯·奎瓦斯(生于1934年),他是所谓“决裂派”的创始人,这一流派改变了墨西哥艺术的历史。

奎瓦斯最初是一个制图员,后来才成为艺术家。他于1953年举行首次个展,当时他才19岁。奎瓦斯更多地注意当代墨西哥的现实,而不是它的历史。他观察周围迅速变化的都市:徘徊在城市中的穷人、无家可归的流浪者。他在街上所见的周围一切使他联想到陀斯妥耶夫斯基的小说、卡夫卡的电影和戈雅的绘画。他这种错乱的情感世界又是与这个墨西哥中产阶级的状况有关,由于墨西哥当时的经济改革,对国内的政治生活产生了一定的影响。这种局势由政客们控制,他们左右了官僚和贸易团体。奎瓦斯从电影中借用了这种肥硕得如同橡胶泥堆出来的形象来表现上流社会的政客们的丑恶(图14)。他激烈地抨击壁画派,并将之隐晦地与他绘画中的“魔鬼”联系起来。

奎瓦斯和当时的“新潮流”有联系,但不是很密切。这个团体的名字来自1961-1963年一本插图杂志的题目。这个团体的产生标志着拉美新老两代艺术家之间的破裂,即土著主义与他们观念更为国际化、风格更为自由化的后继者的破裂。这一破裂主要出现在墨西哥,而不是整个拉美。

“新潮流”的出现在很多方面为沉闷的丧失了创造性活力的局面带来了改变。塔马约的艺术带来的启示在很长的时间内并没有为人们所理解,虽然他被当作一个很重要的典范。“新潮流”代表了壁画热的降温,而不是完全抛弃他们,所以决裂派仍然有其守旧的一面。现在艺术家不再像壁画三杰一样将自己归于新的团体,而将自己归于新的职业阶层;他们制作画布油画和素描而不是壁画,表现模棱两可的意义而非直接表现真理或某种确定的评价。这个团体的艺术家愈来愈将人类看成是无助的无力改变自己命运的群体,其结果是导致内省的、抑郁的艺术,因为他们已经过了那么多年的共和理论的喧嚣,而共和国对他们来说却永远是一个遥远的梦。

与这一团体联系密切的艺术家有拉菲尔·科罗内尔(生于1932年),他是里维拉的女婿,他的作品象奎瓦斯一样,表现了一种明显的混合影响:有来自本土墨西哥的影响,如奥罗斯科早期作品、波萨达的影响;也有戈雅的“黑色”绘画的影响,也有来自电影的形象。科罗内尔的早期绘画倾向于表现主义风格,如在系列单人组画中,表现噩梦世界的肖像。后来的作品更为柔和,趋向典型化。他的画中有衣着奇怪的老人和妇女,他们似乎是在卡夫卡式的地狱里的微暗的灯光中漂浮,带着一种绝望的情绪(图15、图16)。他的绘画标志着属于壁画派的朝气勃勃的时代已经远去了。

八、几何抽象主义

在拉美艺术中,真正的突破或“决裂”的趋向早在壁画主义和奎瓦斯与“新潮流”团体在墨西哥发起争论之前就已经露出苗头了。这种突破与政治解放的过程密切相连,但又与之相悖。在阿根廷,开始于二次大战结束之前、国家由军事政务会统治之时。在委内瑞拉,20世纪50年代有非常活跃的前卫派艺术,而当时正是处在军事垄断时期。拉美的政治激进化直到1959年卡斯特罗推翻了巴蒂斯塔的统治才真正到来,接着他又把共产主义输出给其他拉美国家。而早在20年前,这片土地上的艺术便发生了激进主义的首次滥觞。

新的、激进的艺术可能繁荣于压抑的政治环境中,其原因之一是因为它常常是抽象的,而且不是一种政治传播媒介,偶尔有倾向性也非常隐晦。在这一点上,它与壁画派构成鲜明的对比。新风格的出现没有引起激烈的公开争论,因为当时的政治形势虽然允许前卫派艺术的出现,但却不鼓励与之争论。

前卫派活动在拉美最早的恢复是在1944年,在布宜诺斯艾利斯举行了一个艺术回顾展,虽然仅仅持续了一个月,却导致了诗人和艺术家两大阵营的出现,它们就是“曼迪”(Madi)和“具体艺术”,两者都创建于1943年。

“曼迪”的出现在近年来被说成是传奇式的事件,它被看作是像欧洲的激浪派(Fluxus)那样的前卫派先驱。它开始了对过于实在、浮华和急于刻画历史状态的艺术的反对。“曼迪”团体的艺术家往往对他们刻画的物体更感兴趣。“曼迪”的艺术观点实际上是含糊不清的,它的名字也是偶然编出来的,就像达达一样。他们进行了大量的艺术尝试,其中包含着对“材料主义”的否定。

这一团体的艺术家普遍都具有东方风格、反超現实主义和亲构成主义倾向,使他们的作品完全区别于两次大战期间的巴黎抽象派。“曼迪”的宣言发表于1946年,由艺术家朱拉·喀西斯(生于1924年)执笔。

与典型的欧洲构成主义相比,“曼迪”艺术仍然强调变化莫测的因素;根据它的宣言,绘画有着易变和不规则的结构以及与线状的、旋转的和变化运动相结合的表面。雕塑也是旋转和变化的。在艺术实践中也是如此,1946年,喀西斯制作了可能是第一件用霓虹灯管接起来的作品(图17),该团体其他成员如胡安·贝(生于1892年)和迪以·拉恩(生于1927年)则表现了古怪的造型和运动性的因素。

“曼迪”的对手“具体艺术”(Arte Concreto-Invecion)在构成主义的探索中更为正统。这个团体的领导人是托马斯·马尔多纳多(生于1922)和阿尔弗雷多·希里托(生于1925年)。马尔多纳多和希里托的绘画采用了比曼迪艺术家更多的变换的形式,刻画了一系列形与色的连续(图18)。

“曼迪”和“具体艺术”团体都在20世纪50年代中期衰落,继他们之后“创造派”(Grupo Generative)成为现代派的主要代表。该组织成立于1959年,其领导人是爱德华多·麦克恩第里(生于1929年)、米盖尔·安吉尔·维德尔(生于1928年)。他们虽然比“曼迪”艺术家年轻,但是比“曼迪”的观念发展缓慢,表现出对一种方形构图的喜爱。他们的绘画在形式上有其独特之处,在构图和观念上类似于托内斯·加西亚的后期作品。

未完待续