作为书画鉴定家的黄宾虹

王照宇

[内容摘要] 黄宾虹是中国近现代美术史上的画坛巨匠,在山水画领域贡献卓荦,堪与齐白石相颉颃,人称“北齐南黄”。与其他大家相比,黄宾虹更具文人气质和学识,是一位典型的学者型画家;他不仅在金石学、美术史学、诗学、文字学和古籍整理出版等诸多领域都有所建树,同时亦是一位书画鉴定大家。本文以20世纪40年代黄氏鉴定故宫书画为研究线索,对其书画鉴定之特点进行分析,力图向读者介绍作为书画鉴定家的黄宾虹。

[关键词] 黄宾虹?学者型画家?古书画鉴定?气韵

一、学者型的画家

黄宾虹(1865-1955年)初名懋质,后改名质,字朴存,以所居潭渡村有滨虹亭,而号滨虹,嗣后改写为宾虹,中年以后以字行世。其别号尚有予向、虹若、虹庐、虹叟、黄山山中人等。原籍安徽省歙县西乡潭渡村,1865年1月27日生于浙江省金华城西南铁岭头,1955年卒于浙江省杭州市。他是中国20世纪公认的画坛巨匠,尤其在山水画领域取得卓越贡献,堪与齐白石相颉颃,人称“北齐南黄”。若与其他大家相比,黄宾虹更具文人气质和学识,是一位典型的学者型画家,他在金石学、美术史学、诗学、文字学、古籍整理出版、鉴定学等诸多领域都有所建树。中国美术学院著名教授王伯敏先生曾评价黄宾虹是我国近代“爱我中华重水墨,一流画派一流人”的国画大家。中央美术学院著名美术史学者薛永年先生说他不仅是一位“借古开今的传统派画家,而且是毕生致力于弘扬中华文化、沟通中西画的著作等身的美术学者”。

2004年在北京举办的“黄宾虹国际学术研讨会”,论文发表之内容宏阔与数量巨大,进一步验证了黄宾虹的学术成就和学术地位。虽然黄宾虹逝世已半个世纪有余,但是,他的卓越成就仍光彩熠熠。后人对之研究如剥春笋,愈剥而愈近理;如啖甘蔗,愈啖而愈有味。至今黄宾虹的相关研究葱葱郁郁,大有方春之象。诸如黄宾虹与笔墨、黄宾虹与中国画学史、黄宾虹的绘画与书法、黄宾虹与中国画论、黄宾虹与他的时代、黄宾虹与美术史等,所涉及领域极为广阔,随择一处即可见其涉猎之博洽,学识之深湛。这位卓绝一代的书画大家,无疑是一座取之不竭的文化宝库。

二、鉴定故宫书画

20世纪30年代,黄宾虹曾应邀鉴定北京故宫南迁书画,所谓的易培基[1]“盗宝案”是他被邀的因由。1935年12月,南京地方法院以调查故宫博物院院长易培基的“调包案”为由,聘请黄宾虹等人鉴定原国立北平故宫博物院书画的真伪,当时发给黄宾虹的聘书这样写道:“素审执事对于鉴定书画研究颇有心得,兹特聘请担任此项鉴定任务,籍资进行,即希查照为荷。此致黄宾虹先生。”[2]

但是,黄宾虹此次牛刀初试故宫“国宝”,似乎并无太大反响。当时的故宫员工那志良这样回忆道:“法院检察书画,请了一位黄宾虹鉴定,法院根据他鉴定的结果,认为是伪的,法院便另封起来。可是书画的真伪有许多解释,有的是一幅旧画,被后人填上某某人的名款,以求多卖几个钱的,这是伪款;有的签题是宋人画的,而观其笔法,不类宋人。像元人,像明人,这是题签的人,有意无意地把时代写错了,这只能算是代伪,都不是法院所想知道的;法院要知道的是有没有被人盗换的事情,鉴定的时候,便应当偏重在这一方面……法院的人对于这种情况,或未必清楚。黄先生是书画鉴赏家,当然应当知道,不晓得黄先生没有说,还是法院没有听他的话,像这样情形的画,也被另封了不少。”[3]

黄宾虹的书画鉴定水平,在那志良的回忆录里几无恭维之意,似乎连最基本的客观评价也不值一提。虽然黄宾虹在那志良的回忆录中被描述的近乎失态,但是客观事实却不承认黄宾虹是书画鉴定领域里的吴下阿蒙。黄宾虹在1935年12月25日至1937年4月1日故宫书画鉴定日记中这样写道:“中国古画,唐宋以前,多无款识,各有家数,号为名家。元明而后,兼习各家,人自题名,号名人。今古相传,有笔法,有墨法,有章法,有气韵。法备气至者,名画也。有笔有墨而无章法者,临本也。有章法而无笔墨者,摹本也。临摹虽工,气韵不生者,庸俗之作也。是故放诞非笔墨,堆砌非章法,修饰非气韵,偶博虚名,终为下驷。鉴别之者,因知时代有先后,学派有异同,既严理与法之研求,独复详审于缣楮采色之微,考证其款识图章之显,诸凡伪品,不难立判。”[4] 寥寥数语尚不足200字,简言意骇,殊有思致,直达书画鉴定之精义要眇。这鞭辟入里之论,实源于黄宾虹渊深的国学根底和深湛的书画体悟。他不仅书画兼擅,而且精于鉴别,自始开创了一种圆融通博且富于个性特征的书画门径与学术风范。

黄宾虹在20世纪30年代的故宫书画鉴定记录,可为例证。《故宫审画录》记录了黄宾虹所鉴定的4636件故宫书画作品,数十万字的注释,洋洋大观,充分展示了黄宾虹的书画鉴定思想和具体的鉴定方法,笔者兹举数例如下,并作适当析理:

“元赵孟頫书小学一卷,纸本。文为朱文公小学书,题共六卷,约三万字。中有邵弥补九十六字,臣款。末附钱谦益、邵弥识。”“臣字款,楷书,有俗气,无神采,钱谦益跋言成宗时书以进呈者。崇祯戊寅,僧邵弥自言补其原缺九十六字,亦未可深信。疑伪。”[5]

此卷今存北京故宫博物院,当今古书画鉴定巨擘徐邦达先生亦曾过目:“此卷字较小,结体未稳,用笔则带拙而见稚气,细看似稍有俞和[6] 笔意,或许是他未成熟时的伪作,但此仅估计,不能做断定语。”[7]

“(恽寿平《五清图》一轴),摹仿梅花庵,画竹石高松,无笔墨雅致,伪。”[8]

此图原藏故宫博物院,曾经《石渠宝笈编·重华宫》著录,“用笔散漫脱落,竹叶更甚,用笔多侧锋而且庸俗。款字学晚年笔较像,但过分僵而弱。”[9]

“(北宋巨然《秋山图》)旧画,无五代人气息,董其昌题识在诗堂绫上,应是摹本。 ”[10]

此轴见于《石渠宝笈初编·养心殿》著录,绢本,纵150.9厘米,横103.3厘米。“画法比较放逸潇洒,显然和北宋时代的巨然画风格不同,可与《秋山问道图》比较,便知两者的差异。我认为此图实是元吴镇的精心杰作。其上‘梅花庵一印应即吴氏代款,论钤处部位亦不似鉴藏印记,董其昌有意曲笔抬高此画年代,以增‘身价,他的话是不能相信的。”[11]

“(王羲之《七月都下二帖》真迹一卷)乾隆题签,刻入淳化阁帖七卷,宋濂跋为‘宋高宗得此,未可据以为实,或明代重摹,疑伪。笔墨不类元代。”[12]

徐邦达先生认为此帖“卷后所谓‘御书一跋应为宋帝,但全无宋人笔意;玺印极劣,亦是凭空伪造,文及题名是真迹,但似不全—缺前部,又不知从何处移来。宋濂一跋,书是仿作,尚好,而其文则拙漏已极,显系伪造。”[13]

“(宋徽宗《芙蓉锦鸡图》)蝴蝶,钩花点叶小菊,芙蓉、锦鸡。旧元明画改款,非徽宗真迹。”[14]

这幅《芙蓉锦鸡图》系宋徽宗名作,今存北京故宫博物院,绢本,纵81.5厘米,横53.6厘米,画面红色芙蓉树枝,其上栖一锦鸡,其下秋菊一丛,上舞蝴蝶一对,细勾晕染,工丽雅致。但后人多认为此乃赵佶的代笔画。[15]

上述数例,难免有以徐邦达先生鉴定结论为评判标尺之嫌,实则不然。黄宾虹首先是一位书画家,其次才是书画鉴定家;而徐邦达虽也兼善书画,但他在书画鉴定上用力尤勤,有宏富著述为据。尤其是《古书画鉴定概论》、《古书画伪讹考辩》、《古书画过眼要录》等著作,洋洋500万字,集中体现了徐先生的书画鉴定成就。他对古书画作品的鉴定逻辑严密,思致恬敏,重视实证。在长期的古书画鉴定实践中,徐邦达逐渐形成了高度重视书画本身的笔墨、题跋、印章、纸绢、装潢形制等因素以及对历代相关书画著录的考据,实行鉴考结合,体现出他追求鉴定科学性的学术取向,同时呈现出“集古人之大成”的特点。[16]

众所周知,黄宾虹是20世纪比较早地用世界眼光从事中国画学著述的美术史家,他尤精于中国传统书画史的研究,而他的研究一向注重论从史出、以论贯史,道艺并重法理并行,这些特点只须一览上述文字,既能晓畅流利,明白如话。黄宾虹的确不是职业书画鉴定家,但对中西艺术研究皆有不凡的建树,同时又是一位颇具功力的书画家,对书画鉴定自然有着深邃的见解。如他所理解的“名画”概念是“法备气至者,名画也”。所谓“法”即笔法、墨法、章法;“气”乃指气韵。毋庸置疑,这是对南朝谢赫“六论法”的完全继承。其书画鉴别的具体思路,几乎都基于这种识见。比如他对于书画作品的临本、摹本的界定,对于气韵、章法以及笔墨的理解,因此可见一斑。黄宾虹长期浸淫于书画创作的艺术天地里,这种由丰富实践经验作支撑的书画鉴定,确实有着迷人的“魔力”。

在《故宫审画录》的弁言里,他曾说到:“鉴别之者,因知时代有先后,学派有异同,既严理与法之研求,独复详审于缣楮采色之微,考证其款识图章之显,诸凡伪品,不确立判。”显然,他强调在准确把握中国书画主流风格渊源流变的基础上,以风格流派断代进行书画辨伪。虽然他也不忽视作品的纸绢、款识、图章、笔墨等特征,但却更看重书画艺术的本体,即书画本身的体貌精神,尤指传统画论中的“气韵”。这种鉴定思想对鉴定者的书画修养要求极高,嗣后上海的谢稚柳先生就属于此类鉴定家。他曾这样说道:“个人风格,它的前后期是一种体貌的,其间形式笔墨虽有变,而性格是不变的。”[17] 这也完全符合黄宾虹书画家兼鉴定家的治学路径。

书画作品的“气韵”一向多被认为不可捉摸,近乎玄虚;但是黄宾虹却十分强调“气韵”在书画鉴定中的地位。因为他认为“绘画之事,凡以吐露吾人胸中所学所养之气也。故画之可贵者,恒关于人品。人品之研修,一若于画无异”。[18] 他把书画的体貌精神完全与书画的创制主体—人联系起来,正如宋人郭若虚所言:“人品既已高矣,气韵不得不高;气韵既已高矣,生动不得不至。”[19]

从严格意义上说,书画创作与书画鉴定,属于并不同归的殊途。依据《故宫审画录》之弁言,黄宾虹的书画鉴定思想可以概括为以下三个方面:一是较为重视从中国书画渊源流变中的自身演进特点进行断代;二是在鉴定中比较强调观察书画本身的“气韵”;三是重视笔墨在书画鉴定中的作用。

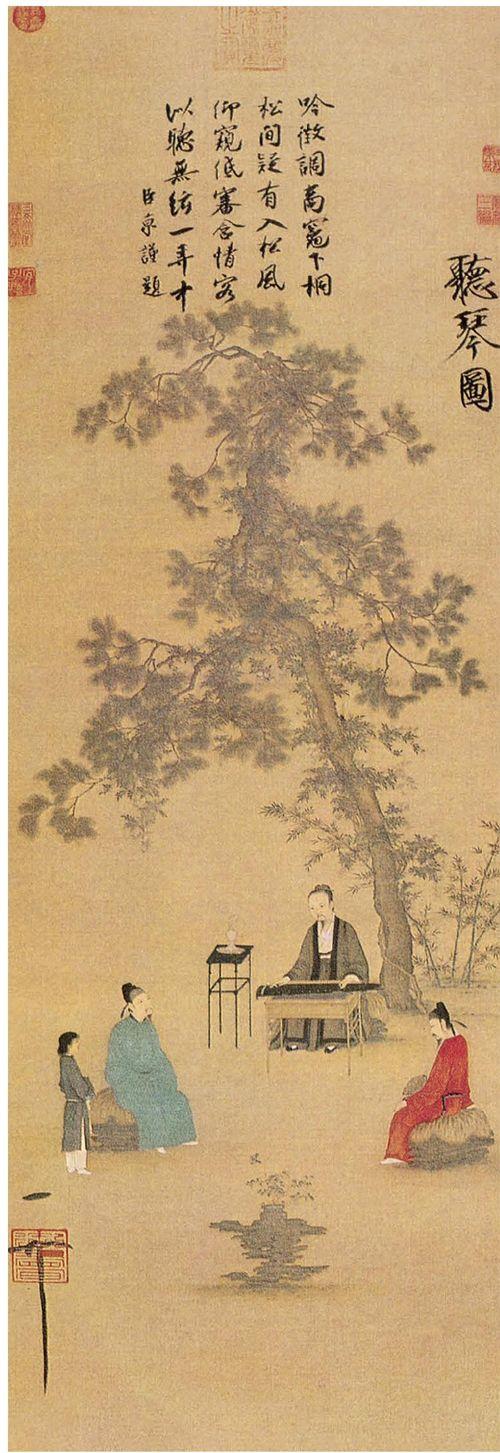

1949年,蒋介石政府把部分故宫书画精品运抵台湾,今存台北故宫博物院的诸多珍品如黄公望的《富春山居图》、王羲之的《快雪时晴帖》、王蒙的《关山萧寺图》等都曾经过黄宾虹的鉴定。由于书画鉴定的复杂性,黄宾虹也不可能做到完全准确无误。例如对于宋徽宗的存世作品,他认为只有一幅《御河卷》是真迹,其余均被判为赝品。他所认定的赝品中就包括后来被其他专家认定为宋徽宗真迹的《听琴图》,而黄宾虹当时这样鉴定此画:“宋宣和听琴图一轴,绢本,临摹气息甚新,设色亦未入雅,非宋人作。蔡京题字,不类[20] ”。过余的苛求,黄宾虹会走到一个极端,同时也可能会证明自己将走到另一个极端,那么就不应该以一眚掩大德。试看1983年全国七人书画鉴定小组的鉴定,六位顶尖级的书画鉴定大家在面对同一画作时,其结论尚多有龃龉[21] ;更何况黄宾虹孑孑一人,而且时间极为仓促,又多有條件限定。

历史上的一段冤案,使得黄宾虹与故宫典藏结缘。案子的当事者易培基蒙冤逝世,而为案子提供佐证的黄宾虹由于对故宫书画的鉴定,成就了他书画事业上的一个亮点;这一经历成为后学们的学术探究资源,这些资源不但内涵异常丰厚,而且具有巨大的再生力量。