大学英语教学的转型发展

——专门用途英语

秦 琳

(山西财经大学经贸外语学院,山西太原030006)

大学英语教学的转型发展

——专门用途英语

秦 琳

(山西财经大学经贸外语学院,山西太原030006)

在世界经济全球化的背景下,中国国际竞争力的提升急需既精通专业且英语素质良好的复合型人才。然而,承担培养外语人才重任的大学英语教学却忽视了学生的专业特点,缺少针对学生的需求分析。本文基于一项针对大学生英语学习满意度的调查,剖析大学英语教学的困境及其原因,阐述需求分析对大学英语课程的意义,提出大学英语教学由通用英语转向专门用途英语的必要性与可行性,以及实施专门用途英语教学的途径,探索大学英语教学改革的方向。

专门用途英语(ESP);需求分析;英语教学改革;复合型人才

一、引言

进入21世纪以来,世界经济一体化的趋势愈加明显,中国在世界经济中扮演着越来越重要的角色。我国未来的发展急需语言素质过硬并具有扎实专业基础的国际化专业人才,中国大学的英语教学责无旁贷地承担起培养复合型人才这一历史重任。培养具备扎实专业基础,了解世界多元文化,能用英语进行国际学术研究和交流的人才,成为大学培养人才的重要方向。

二、大学英语教学的困境及原因

现行大学英语教学的重心在某种程度上偏离了培养国际化专业人才这一落脚点,大学英语并未与专业课教学有机结合,缺少实用英语的训练,不能有效地培养学生的专业英语应用能力。大学英语的教学效果不能满足我国经济发展对复合型人才的需要。《中国青年报》(2010年7月8日)发表的“人才短板阻碍中国企业走出去”一文,反映了大学英语教学的窘境:“全国范围内,能熟练运用外语和法律知识与国外客户洽谈业务、签订合同的人才仅有2 000个左右;熟知国际法、国际贸易法和WTO规则的律师更是稀缺,即便在最前端的上海,5 000多名律师中只有约50名具备这样的素质和能力”(董伟,2010)。

那么,作为学习主体的大学生们对英语教学的态度如何呢?为了调查大学生对英语课程的满意度,笔者在一所教育部大学英语教学改革示范点的大学进行了调查,调查对象为已经修完两年大学英语课程的大三和大四非英语专业的100名学生。本调查以问卷形式进行,采取无记名方式,目的是让被调查者真实地反映情况。调查共发放问卷100份,收回95份,其中3份为空白,视为无效问卷,有效问卷92份。问卷包括客观选择和主观回答两部分题项,主要讨论下列问题:(1)大学英语在学习内容、教学方法等方面和高中英语有什么不同?(2)大学英语课程对于通过英语水平考试(如CET4、CET6、商务英语考试、雅思等)有怎样的作用?(3)修完两年的大学英语课程之后,大学生有怎样的英语学习计划?(4)大学英语课程对双语专业课是否有帮助?

调查结果显示,59.5%的大学生认为大学英语在学习内容、教学方法等方面和高中英语重复,除了文章长度和词汇量以外区别不大(例如回答1);34.1%的大学生认为大学英语在某种程度上还是应试教育,上大学英语课的目的是拿学分,如果要考英语证书,主要依靠校外的辅导班或者买资料自学,大学英语课的帮助有限(例如回答2、3);47.1%的大学生没有继续学习英语的计划,尤其是既不考研又不出国的同学,如果在大学二、三年级通过了英语四、六级考试,明确表示不会再看大学英语课本(例如回答4);53.8%的学生感到阅读专业性较强的文章速度慢,认为从大学公共英语到专业英语不适应(例如回答5)。

回答1:“大学英语课本和高中课本的内容差不多,没有新意,无非就是文章普遍较长,对我的专业英语课帮助不大。”

回答2:“我认为上大学英语课的目的就是拿到学分和通过四、六级考试。而且,上了两年的大学英语课,感觉英语水平非但没有提高,甚至退步,对英语课提不起兴趣。如果大一刚入校就允许考四级,靠着高中的底子应该差不多能通过,不至于现在还过不了。”

回答3:“我想要考研,上大学英语课还是有点帮助的,但作用有限。考研主要靠题海战术或者到校外上培训班。”

回答4:“好不容易通过英语六级考试了,不想再看大学英语书了。”

回答5:“双语课程挺难理解的,以前没有接触过有较强专业性的文章。如果从大学英语课到双语专业课有一个过渡性的课程,那就好了。”

由此可见,作为教育对象的大学生们对大学英语课程的满意度不高,大学英语教学并未得到社会和学生的普遍认可。笔者认为,造成这一问题的主要原因在于,我国英语教学对学生“个性”的关注不够,致使学生没有学好英语这门课程的强烈动机和持久动力。对于相当数量的学生而言,如果拿到了英语四、六级考试证书,英语会随着时间的流逝逐渐成为“熟悉的陌生人”。学生并没有意识到英语这门国际化语言对于他们未来学术发展和职业生涯的重要性,除了应付考试,大多数学生没有明确的学习目标,因而也不会为了学好英语而真正地调动积极性,这对于教育资源和学生精力的投入都是很大的浪费。

不重视学生的学习需求,忽略了大学生在专业方面的“个性”并因材施教,是大学英语教学改革必须要面对的困境和解决的问题,也是大学生对大学英语满意度不高的重要原因。众所周知,大学生与中学生的最大区别在于,每位大学生都有专业方向和研究领域。但是,当今的大学英语教学却没有清晰的针对性,对学生的需求分析也不够,脱离了实际,不能激发学生自主学习的积极性。以大学英语教材为例,所有学生都学习普通人文性的文章,诸如描述亲情的小故事、散文、中西方文化的比较、大学生活等。毋庸置疑,能入选大学英语教材的文章篇篇优秀,经得起推敲,但大学生对这样的学习内容却不感兴趣。一个重要原因是,大学英语教材和中学课本的文章无论题材还是体裁都基本一致,学生早已审美疲劳。更重要的是,大学英语教材与大学生的专业方向联系不紧密,对大学生科研方面的需求关注度不够,在提高大学生的学术英语水平方面帮助有限。

这种传统的英语教学模式以语言教学(language-based)为主,以语言的讲解和训练为主线,以训练学生的听、说、读、写、译等基本功为目的(摆玉萍,2009:137),并不十分关注学习者在特定的场合成功实现交际的需要,被称作通用英语(English for General Purposes,简称EGP)教学。不可否认的是,EGP忽略了大学生的专业特点和学术发展需要,忽视了社会的需要,不能满足大学生的专业发展以及职业规划的需要。

三、大学英语教学困境的出路——专门用途英语

将大学英语教学与专业课教学相结合,培养复合型人才,提高大学生的专业英语应用能力,既是提高大学生素质,也是提高我国国家软实力的必然选择。有别于通用英语,另外一种英语教学途径逐渐得到了越来越多专家学者的重视,即专门用途英语(English for Specific Purposes,简称ESP)。

国外专门用途英语的兴起可以追溯到第二次世界大战以后。由于世界经济的腾飞,各种国际性的交流日益频繁,专门用途英语成为交流的主要工具并被定义为因某种特殊需要而设计的一门课程(Dudley-Evans&St.John,1987:5)。中国也意识到了培养既精通专业又能进行国际交流的复合型人才的重要性。《国家中长期教育改革与发展规划纲要》第十六章第四十八条指出,大学教育应适应国家经济、社会对外开放的要求,培养大批具有国际视野,通晓国际规则,能够参与国际事务与国际竞争的国际化人才。

(一)专门用途英语的特点

专门用途英语教学在性质上属于英语语言教学的范畴,是大学英语教学的重要组成部分,是大学英语教学的发展方向。所谓专门用途英语,就是一种依据学习者需要而产生的语言教学方法,是为满足学习者的特殊需求而设计并服务于各学科的活动。专门用途英语特别重视对学习者进行需求分析,其教学内容、教学方式、教材编写、课程设置、教学评估等都是由学习者的学习需求决定的。作为英语语言教学的一种途径,专门用途英语的发展经历了五个阶段:语域分析;修辞或语篇分析;目标情景分析;技能与策略分析;以学习为中心(Hutchinson&Waters,1987:9-14)。前四个阶段关注的重点是语言的表层特征和使用语言的思维过程,第五个阶段强调语言的学习过程。ESP是一种依据学习者的需要而产生的语言教学途径,旨在帮助学习者以英语作为载体或者工具成功交际。

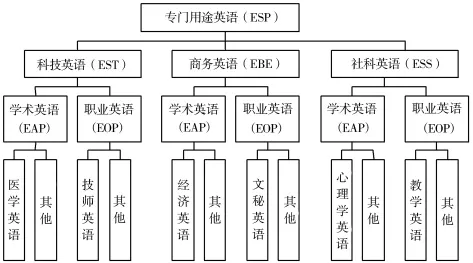

在专门用途英语树形图中(如图1所示),Hutchinson和Waters把ESP分为三个分支,每个分支下面都包含两个部分:学术英语(English for Academic Purposes,简称 EAP)和职业英语(English for Occupational Purposes,简称 EOP)(Hutchinson&Waters,1987:17)。学术英语以学术性为特征,目的是帮助学习者用英语作为工具学习专业知识和进行专业领域的相关研究,例如国际学术会议英语、学术文体写作。职业英语以实用性为特征,目的是提高因为职业需要而学习英语的人们的语言运用水平,如技师英语、文秘英语。学术英语以本领域(如科技英语)进行学术活动时使用的英语的共同特征为研究对象,旨在培养学习者专业英语的交际能力,以适应专业双语课程的学习要求,比如在写学术论文和报告时怎样选择学术体裁的篇章结构和词汇,如何提高阅读学术论文的效率,以及怎样进行学术小组讨论和分析案例,等等。由此可见,考虑到学生和社会的需求,大学英语教学应当转型发展,开展专门用途英语教学,提高大学生学习英语的效率。

图1 专门用途英语树形图

(二)专门用途英语教学的实施

1.实施ESP教学的可行性。不同于20世纪的高中英语教学,由于高中新课改的进行,中学生在高中毕业时英语水平有了整体提高。蔡基刚教授指出:“对照《高中英语课程标准》,人们不难发现高中英语的教学目标、课程设置、教学要求和大学英语基本上没有什么区别。前者的教学目标是‘培养学生的综合语言运用能力’,要求高中毕业生词汇量达到3 300~4 500;后者提出‘大学英语的教学目标是培养学生的综合应用能力’,对大学生提出的一般要求的词汇量只是 4 500”(蔡基刚,2007:27)。如此看来,大一新生的英语水平较上个世纪的学生已经有了相当大的飞跃,学生英语素质的提高为大学英语实现专门用途英语教学提供了可能。

2.ESP教学在英语教学中的定位。根据《义务教育小学英语新课程标准》,英语课程从小学三年级开始开设。基于小学生的身心发展特点,英语课程的定位如下:“学生通过英语学习和实践活动,逐步掌握英语知识和技能,提高语言实际运用能力。”到了初中阶段,《全日制义务教育英语课程标准》规定,初中生学习英语的主要任务是“使学生掌握一定的英语基础知识和听、说、读、写技能,形成一定的综合语言运用能力”。《普通高中英语课程标准》对高中生学习英语提出的主要要求是:“着重提高用英语获取信息、处理信息、分析问题和解决问题的能力。”综上所述,由于小学和中学教育处于一个人教育经历的基础阶段,而且在这段时期,学生没有明确的专业方向和研究领域,以语言教学和语言技能训练为主的EGP教学,对于夯实学生的英语基础并为将来的专业英语学习做好准备有积极作用,完全适应学生心理发展的特点。

到了大学阶段,每位大学生都有特定的专业领域,如果大学公共英语教学的全部精力都放在EGP上,那么学生对英语“大锅饭”肯定会感到厌烦,达不到开设大学英语课程的目的,反而会变成学生的负担。笔者认为,大学英语教学的模式应当进行改革,如图2所示。在大学一年级,继续实施EGP教育,如通过增加文章长度和生词量等方法进一步训练学生的英语基本技能,全方位提高学生的英语听、说、读、写、译的能力,为大学二年级开始的ESP学习打好基础。“EGP是ESP的基础,只有在EGP的教学使学习者习得了一定的语言知识,具有一定的语言基础之后,ESP才能进一步针对学生的实际需要,培养、训练、提升学生在专业领域使用语言的能力”(摆玉萍,2009:137)。作为从 EGP 到专业课双语教学的重要衔接阶段,ESP着重提高学生的学术英语水平,教师应从某个专业领域的核心内容出发,结合专业知识把讲授语言特点、分析语篇结构和训练交际技巧作为教学的重点,即“ESP以专业交际的应用技能为教学重点”(段平、顾维萍,2006:40)。随着学生专业基础的逐渐扎实和应用专业英语交际能力的提高,大学高年级学生和研究生渴望用英语作为工具直接获取国际知名期刊和著作的研究成果,大学英语教学进入了专业课双语教学的阶段,即由英语程度较好或有留学经历的专业课教师讲授的以专业知识为教学重点的课程。简言之,ESP课程关注的重点是专业学科中英语的使用特征以及运用英语进行交际的能力,一般由语言教师承担教学任务,专业双语课程更注重专业学科知识的获取以及提高专业研究水平。ESP是从基础英语向双语教学的过渡阶段,ESP课程的开设可以为学生进入专业双语课的学习打下良好的语言基础。

图2 英语教学模式

3.专门用途英语的出发点——需求分析。ESP重视分析学习者的需求和学习目的,教学大纲的设置、教材的编写、教学方法的选择等都基于学习者的需求,所以需求分析是ESP教学的出发点。阮绩智曾撰文指出:“需求分析是确保ESP教学效果的先决条件,而需求分析的关键就是要找出学习者现有的语言能力和知识水平与社会和他们自身所期望达到的程度之间的距离。”(阮绩智,2010:122)Hutchinson和Waters提出了目标需求(target needs) 和学习需求(learning needs) 两个概念(Hutchinson&Waters,1987:53-63),目标需求和学习需求的侧重点不同:目标需求是指学习者为了在目标情景中达到交际目的而需要做的努力;学习需求是指学习者在学习过程中的需求,如学习者希望学习过程是快乐且有意义的,学生想要成为学习主体的愿望,等等。此外,目标需求被进一步细分为necessities(必要)、lacks(缺乏)和wants(想要)三个环节:必要是学习者在目标情景中为顺利完成任务所必须具备的知识;缺乏是现有知识水平与目标水平之间的差距;想学是学习者在某一情景中想要学习的知识和对自己提出的学习要求。在大学英语教学中,对学生进行需求分析是教学活动的出发点,“需求分析的过程实际上也就是先确定具体问题或者需求,然后再开始确定相应的干预措施的目的、内容、实施方式、目标群体及预测结果。”(余卫华,2002:21)总之,需求分析强调以学习者为中心,因此ESP教材的编写应与学生的专业紧密联系,坚持真实性、实用性的原则。在教学活动中,应坚持学生主体、教师主导的思路,采用能调动学生学习积极性和自主性的交际教学法、任务型教学法等,使学生“做中学”(learning by doing)。

四、结语

大学英语教学不仅要帮助学生打好扎实的外语基础,更应注重将英语与学生的专业相结合,切实提高大学生的英语应用能力,使大学生能够用英语这个语言工具在一定的专业领域顺畅地沟通与交流。专门用途英语教学的开展,复合型人才的培养,是我国加强国际交流与合作,促进国家经济发展的必然选择。

[1]Dudley-Evans,T.&St.John,M.J.Developments in ESP[M].Cambridge:Cambridge University Press,1998:2-9.

[2]Hutchinson,T.and Waters,A.English for Specific Purposes:A Learning-centred Approach [M].Cambridge:Cambridge University Press,1987:53-63.

[责任编辑:冯 霞]

The Transformational Development of College English Teaching----English for Specific Purposes

QIN Lin

(Faculty of Business Foreign Languages,Shanxi University of Finance&Economics,Taiyuan 030006,China)

Under the circumstance of globalization of world's economy,interdisciplinary talents who are not only the masters in their research field but also possess excellent English proficiency play a vital role in the promotion of Chinese international competitiveness.However,the current English language teaching(ELT)approach takes little account of needs analysis concerning the specialized development of students.Based on a survey of satisfaction of college English study,this paper analyzes the dilemma facing ELT and also its reasons.The necessity and feasibility of transferring ELT form English for general purposes (EGP)to English for specific purposes (ESP)as well as the significance of needs analysis are clarified.Finally,the author gives insights into ELT reform and elaborates how to implement ESP in ELT.

English for Specific Purposes(ESP);needs analysis;English language teachingreform;interdisciplinarytalents

G642

A

22095-106X(2012)02-0039-04

2012-04-15

秦 琳(1983-),女,山西太原人,山西财经大学经贸外语学院教师,研究方向是专门用途英语。