高速公路路基岩溶病害治理分析

陈海龙

(建设部综合勘察研究设计院深圳研究院,广东深圳 518057)

高速公路路基岩溶病害治理分析

陈海龙

(建设部综合勘察研究设计院深圳研究院,广东深圳 518057)

为了研究路基岩溶病害的治理,以某高速公路为例,综合运用多种调查方法了解场地路基的工程地质情况.经过分析,溶洞及岩溶水是影响路基稳定性的主要因素,对此提出了具体的治理方案,该方案对实际类似工程有一定的借鉴作用.

路基;岩溶;稳定性;治理

1 工程概况

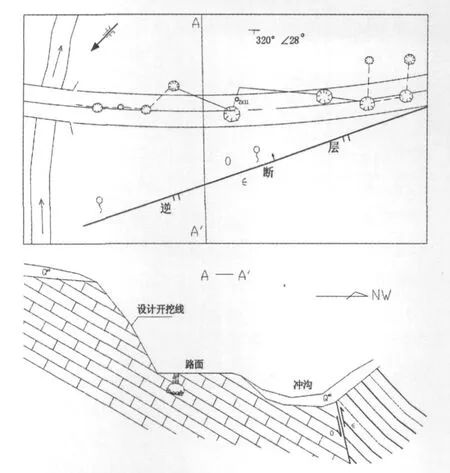

某高速公路建设工程项目由于前期的勘察工作不尽详细,在其后的施工中出现了大量的岩溶现象,路面下、路堑中均发现大型的溶洞及地下暗河(见图1),给施工带来极大的难度,路基的长期稳定也受到严重威胁.在这种情况下,快速、准确地查明岩溶发育情况,提出并实施相应的治理方案是非常必要的.

图1 公路施工场区地质情况简图及A-A’剖面示意图

2 岩溶调查

2.1 资料收集

本研究相关的资料主要来源于该段线路的详细勘察报告,主要包括以下信息.

2.1.1 自然地理.

工程原始地貌单元属溶蚀剥蚀丘陵及坡地.施工场地中部为一条140°~320°方向的山脊与山丘,南东与北西两侧为冲沟及丘坡,地形起伏较大,地面边坡角为20°~40°.最高黄海高程为南侧的山丘269.50 m,最低黄海高程为北侧(K137+550北约100 m)的冲沟165.10 m,最大绝对高差100 m左右.山坡上植被发育一般,第四系残坡积层覆盖较薄,路基南东侧为岩溶残丘地貌,北西侧为剥蚀丘陵地貌.

地内岩溶发育状况为,南东侧可见大量的溶芽、溶洞、溶槽及落水洞组成溶蚀地貌,北西侧山脊形成剥蚀丘陵地貌.

施工场地属亚热带季风湿润气候区,气候湿和,日照充足,雨量充沛,年降雨量1 100~1 400 mm,春夏之交多暴雨,4~6月约占全年降水量的40%.大气降雨是地表水、地下水的主要补给来源.场地内北东向与北西向冲沟发育,但地表水系不甚发育,7~10月地表干涸未见水流.雨季,地表水由溶沟、溶槽、落水洞渗入地下转为地下水,地表水水流不多见.场地北东(K137+450)最大的溪流在旱季出现断流.

2.1.2 区域地质及构造.

据施工图阶段工程地质勘察报告及该区域地质报告(1∶200000)等资料表明,区域地层主要由寒武系、奥陶系、志留系组成.施工场地仅为奥陶系的硅化瘤状灰岩与寒武系板岩.区域构造为武陵运动抬升的北麓,主要为北东向,属于中国岩溶分区只鄂西、湘西亚热带侵蚀—溶蚀复合作用岩溶区,其岩溶循北北动向压性构造带和与之相垂直的张性兼扭性的断裂带构成的“多字型”构造体系,岩溶化岩石受构造线控制,岩溶地貌分布也都受构造体系的约束.施工场地处于北东向马鞍山背斜的北西翼,距马鞍山背斜轴部约1 km.

2.1.3 地层岩性.

根据本次勘察所获资料及收集的区域地质资料,可将场地内地层划分为第四系植物层(QPd)、残坡积层(Qdl+el)及基岩三大单元层.

(1)第四系植物层(QPd).种植土为土黄色、灰褐色,湿,结构松散,成份由粘粒、粉粒为主,含植物根须,为稻田、菜地的耕表土,层厚0.20~0.50 m.该层分布于山坡与冲沟内.

(2)第四系坡残积层(Qdl+el).低液限粘土为褐红色、土黄色、灰褐色,干—湿,可塑—硬塑状,溶沟、溶槽内为软塑状.其厚度分布不均匀,冲沟内厚度一般为1~5 m,最大厚度大于5 m,山坡上厚度一般为0~3 m,溶沟、溶槽中厚度为0.5~3 m.该层分布较广泛.

(3)奥陶系(O).弱风化硅化瘤状灰岩(层序号3 -2)为灰色、紫红色、酱色,隐晶—细晶结构,中—厚层状构造,局部块状构造,硅、钙质胶结,局部铁泥质胶结,节理裂隙发育,结构面呈褐红色,溶沟、溶槽、溶洞较发育,且以垂直发育为主,部分充填—无充填,充填物为粘土与岩石碎块.该层分布于路基与东南部,倾覆于西北部.

(4)寒武系板岩(∈).灰黄色、灰黑色、灰色,泥质结构,薄—中厚层状构造,岩层产状,倾向290°~330°,倾角35°~45°,节理裂隙较发育,岩石较破碎,抗风化能力弱,浸水易软化,强风化岩呈土黄色,灰色岩石呈碎渣状,山坡上厚度为0~10 m,变化较大,冲沟内厚度较小,厚度0~5 m.弱风化岩岩石较硬,岩石大部分呈碎块状—大块状,该层分布于场地的北西部.

2.2 地表测绘及洞穴调查

地表测绘主要完成了以下任务:地下水出露点的位置及其水量季节变化调查;场区内所出露的两种岩石的产状、裂隙发育情况以及接触关系.

洞穴调查主要工作包括:溶洞的位置、形态、深度,地下暗河测绘(延伸方向、顶板稳定性、裂隙).

将上述信息综合在一起,就得到一张场区地质简图,据此可初步推断得出,岩溶的发育方向与岩层的走向基本一致.

2.3 物探工作布置

根据工程施工场地的实际情况,物探工作采用高密度电阻率法[1],探测剖面与岩层走向大致垂直,间隔20~30 m.

2.3.1 物探工作方法.

物探工作采用MNB三极装置,其工作程序是:测量时测量极不动,供电极逐点向右移动,得到一条滚动线;然后,测量极和供电极同时向右移动一个电极,测量极不动,供电极向右移动,得到另一条滚动线.这样不断滚动测量下去,可得到参数ρs的矩形断面,再经过计算机处理得到反映该测线下面一定深度范围内岩土电性变化的视电阻率剖面图.

2.3.2 工作参数.

探测工作开始之前,需进行现场实测试验,即在已知钻孔位置或其他已知地下目标体位置进行多参数测试,确定地表覆盖层及基岩、岩溶发育区的物探结果的电性特征,定出最优探测参数,以便获得满意的探测图像和数据结果.通过多参数的对比探测、试验,选定工作参数如下:探测方式为MNB装置;最小极距为1 m、2 m;剖面总数为30;供电电压为180~360 V.

2.3.3 探测质量检查.

为确保探测质量,在现场工作时,按各仪器操作手册、技术规范严格执行,改善激发、接收、接地条件,克服现场随机干扰.对此,本研究采用了同位置重复检测的自检以及选择有代表性的工点采用不同的仪器和操作人员重复观测.经过工程实践,为确保探测数据的质量,每10条测线进行一条测线的重复观测,进行数据采集检查,在分析解释工作中,采用多种软件进行数据处理,计算机成图,同一测线二次观测的结果位置绝对误差不超过0.2 m.

2.4 钻探工作布置

钻探工作的主要目的是对测绘与物探成果的证实,同时根据其所揭露溶洞的情况,对溶洞顶板的厚度有一定的把握.如图1中ZK11钻孔位置就是物探剖面反应有溶洞的存在,经钻探证实确实存在溶洞.

2.5 综合分析及评价

对上述工作进行分析总结,可以得出:

(1)施工场区岩溶发育主要受两组裂隙控制:一组属纵张性,为主导裂隙,控制暗河的走向,其特征为走向基本与岩层走向一致,倾向130°~150°,倾角65°~80°,一般垂直岩层倾向切割,且深度大,呈闭合型,裂隙面粗糙,一般为紫红色,粘土充填与方解石脉充填.另一组呈张扭性,与第一组裂隙呈垂直关系,其特征为一般垂直岩层倾向切割岩体,具等距性,倾向40°~60°,倾角80°~88°,裂隙面为上宽下窄,在灰色瘤状灰岩中多形成溶沟、溶槽,局部形成落水洞与溶洞,地表被粘土全充填.在紫红色瘤状灰岩中,溶蚀现象不突出,节理裂隙都被粘土充填.该组裂隙是接受大气降水补给,渗入岩体中形成地下水的重要通道.岩溶通道分布总体呈齿状,另外在地下水长期作用下层面间泥化夹层发育.

(2)根据测绘、物探、钻探资料确定溶洞顶板标高距路面设计标高1.8 m~3.0 m.洞穴调查表明,顶板裂隙发育,在开挖震动过程中时有发生大量的大块岩石从洞顶坠落现象;洞宽约为3.0~6.0 m,洞高约为1.5~5.5 m,顶板稳定性总体上差,需采取有效的处理措施.

3 治 理

根据以上调查分析,对路基稳定存在威胁因素主要是溶洞及岩溶水.因此,必须对路基下洞室顶板的稳定性作出评价并进行针对性治理.

3.1 稳定性分析

对所掌握的资料进行分析,决定采用定性法之综合分析法与半定量法中的顶板厚跨比法(h/L)对场区内洞室顶板进行稳定性分析[6].

(1)对顶板稳定性有不利影响的诸多因素中,会造成路基下洞室顶板失稳的主要因素有:①构造应力作用下发育的裂隙(特别是上文中提到两组控制裂隙);②地下水作用下岩层间发育的泥化夹层;③岩层厚度(中厚层)对洞径的比值小;④洞室埋藏深度相对路面设计标高而言较浅;⑤地下水对洞室的作用仍然存在.另外,开挖施工也会造成洞室的整体稳定性的减弱.因此,初步判定场区路基下洞室顶板稳定性差,难以满足设计强度要求.

(2)根据顶板厚跨比法,对照上文中的相关数据,得h/L值在0.3~0.5 m之间.因此,按照h/L≥1.0为安全界限,洞室顶板达不到稳定性安全要求.

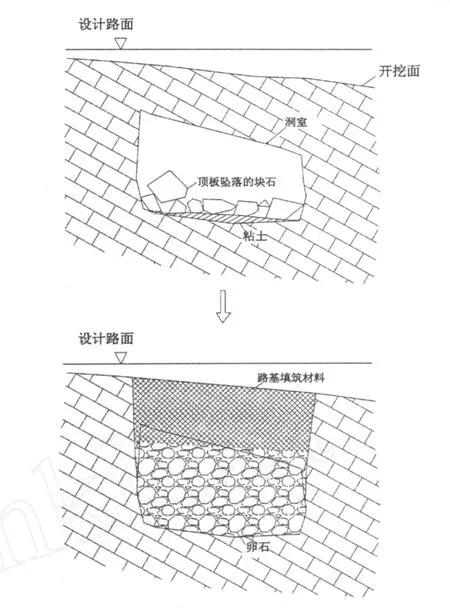

3.2 洞室的处理

根据路基下洞室顶板强度稳定性分析的结果,需要对洞室采取相应的处理措施,以确保路面的长期稳定.经过对场地诸多影响因素的考虑,决定先将路基下洞室的顶板凿开,然后将洞室中的泥及块石清掉,最后用卵石填实.这样,既可以承受上部的荷载,又能保证地下水的畅通.洞室处理前后典型剖面图如图2所示.

图2 洞室处理前后典型剖面示意图

4 结 语

针对路基岩溶病害调查的特点,在研究各种常用调查方法之后,结合实际工程实践,提出了一套综合调查方法,即:由资料收集→地质测绘→工程物探→工程钻探→综合分析及评价,同时,再根据分析成果提出合理的治理方案.该工作方法在实际的某高速公路建设路基岩溶病害治理中取得了良好的效果.

[1]张致付,程志平.物探方法在探测岩溶构造中的应用[J].桂林工学院学报,2003,23(1):75-78.

[2]李彦军.岩溶地质综合勘察方法[J].铁道建筑,2000,40 (5):25-29.

[3]吴治生.岩溶病害路基注浆机理及设计[J].路基工程, 2003,21(5):46-50.

[4]陈国亮.岩溶地区地面塌陷的评价与处理[J].工程勘察, 1983,31(1):25-30.

[5]周建普,李献民.岩溶地基稳定性分析评价方法[J].矿业工程,2003,23(1):4-8.

Analysis on Disease Treatment for Roadbed K arst of Highway

CHEN Hailong

(Shenzhen Branch,China Institute of Geotechnical Investigation and Surveying,Shenzhen 518057,China)

In order to analyze disease treatment for roadbed karst,a highway was taken as an example.Several survey methods were comprehensively used to learn the spot engineering geology.It was found that water-eroded cave and the water were critical factors influencing the stability of roadbed and a specific treatment plan was proposed,which can be references for some similar engineering projects.

roadbed;karst;stability;treatment

TU478

:A

1004-5422(2012)03-0287-03

2012-06-15.

陈海龙(1979—),男,工程师,从事岩土工程施工技术研究.