协同团队知识创造模型研究

杜宝苍,李朝明

(1.河北金融学院管理系,河北保定 071051;2.华侨大学工商管理学院,福建泉州 362021)

随着知识经济、协同商务时代的到来和市场环境动态复杂变化程度的加深,协同知识创新作为一种全新的竞争模式受到理论界和企业界的广泛关注[1]。协同团队的知识创造是企业间协同知识创新的关键环节,不仅关系到新知识产出的数量与质量,而且直接影响到整个协同知识创新工作的成败。对于知识创造的研究,目前学术界公认对企业较具指导意义的是日本学者野中郁次郎提出的SECI模型[2],但该模型的知识创造主体偏向于知识员工个体,且对知识进行显性与隐性的划分,并未全面反映知识的现实状况。笔者在分析协同团队内涵的基础上,提出了能够全面反映人们生活实践中知识发展状况的知识转化“4线谱”螺旋模型,并构建了基于该螺旋模型的协同团队知识创造模型,从而为协同团队的知识创造实践提供理论指导。

1 协同团队内涵分析

最早的团队概念是指在传统工业中出现的介于组织和个人之间的一种工作群体,其目的是为了完成单个成员难以完成的常规性任务[3]。李海刚等[4]认为,团队应是介于部门和个人之间的一种组织形态,其主要特点为目标明确、成员数量动态变化、目标一旦完成团队即可解散,以及团队的组织形式机动灵活等。而朱喆[5]则把知识团队定义为由一群不同背景、技能和知识结构的知识工作者所组成的,以推出某种新产品或新服务等智力成果为基本目标的群体。笔者结合企业协同知识创新的特点[6],将协同团队定义为建立在协同链基础上,由协同单位(主要是核心企业)负责,由按一定标准挑选出来的具有较高知识水平和技能背景的知识员工组成的,依靠信息网络技术平台,以完善创新知识、技术、产品或服务等智力成果为目标的动态协同工作群体。

与其他类型团队相比,协同团队具有以下显著特点:①组织边界模糊性。由于协同团队工作内容的创造性以及知识的内隐性等特点,要求成员在团队中动态进出,从而使团队组织边界具有一定模糊性。②成员工作自由化。团队成员在完成分配任务的前提下,可以自由决定其工作时间、地点和工作方式。③创新成果模糊性。尽管协同团队已确立了其创新目标,但受团队成员对目标和客户需求理解上差异的影响,导致其创新成果具有难以预测性。④管理方式非常规化。协同团队的人员组成、运作过程以及任务目标与传统团队的差异性决定了传统的权威管理方式对其很难奏效,需代之以灵活的非常规化管理方式,以达到有效组织与管理的目的。

2 知识转化的“4线谱”螺旋模型

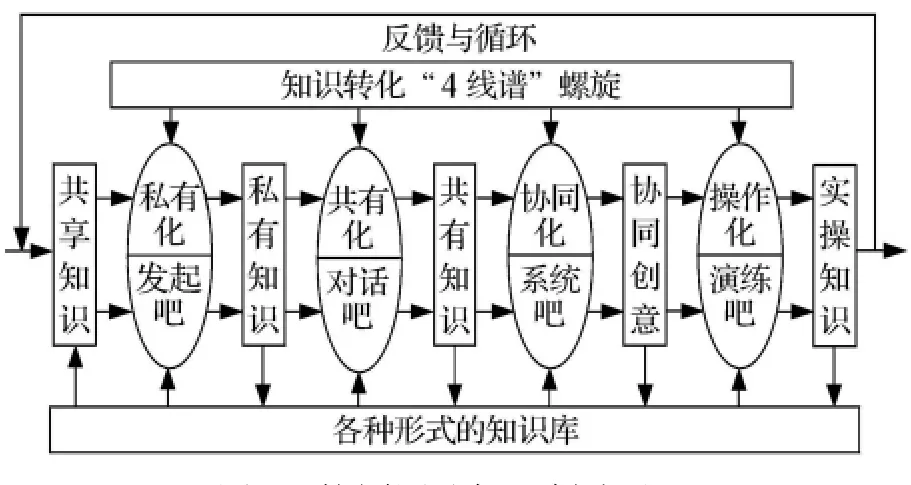

POLANYI于1958年最先提出了将知识划分为显性知识和隐性知识的方法[7]。显性知识是指能以文字、图表等形式表达的可言说交流的知识,而隐性知识则是指潜藏于人脑之中不易被言说表达的知识。他曾断言,人具有不可言说的知识并非否认人能够言说这种知识,而是否认人能够充分地研究和言说这种知识[8]。由此可见,POLANYI划分知识的目的是阐释知识存在着内隐性和外显性这两个维度。在此基础上,郑承志等[9]在研究中进一步将知识按可言说/表达程度分为完全内隐的知识(隐性知识)、稍具外显性知识(潜显隐知识)、稍具内隐性知识(潜隐显知识)和高度外显知识(显性知识)4种类型。潜显隐知识是指较少部分能通过类比、暗喻等方式表达出来,但大部分仍无法清晰、准确地表达的知识。而潜隐显知识则是指较大部分能通过言语、书面等形式表达出来,但仍有少部分难以表达的知识。然而,他们只对知识属性与状态进行了静态划分,并未阐述这4种知识是如何转化的。为了描述其转化过程,笔者提出了如图1所示的知识转化“4线谱”模型,较合理地描述了这4种知识的动态变化过程。

图1 知识转化的“4线谱”模型

在日常生活中,人们所拥有的各种知识都可以在“4线谱”中找到,并且其转化过程随着时间的推移、经验的丰富、技术的更新而变迁。文字型的书本知识属于显性知识,对这类知识人们可通过随机阅读的初步学习方式获得,并将其转化为自身的潜隐显知识。尽管初步学习涉及的知识面很广,但由于缺少应用实践基础,其实际转化得到的隐性知识量很有限。为了获得更多的知识,以有效地应对各种现实问题,人们通常会选择一个或几个适合自己的专业方向继续深造,如在职攻读研究生或选修某个专业课程,从而为自己的未来发展做好铺垫。此外,干中学、培训、进修等都是继续深造的可选方式。人们通过深造并结合自身的潜隐显知识将更多的显性知识转化为自身的隐性知识,从而形成更加牢固的潜显隐知识。人们在参加工作或在专业领域实践积累越来越多的知识之后,通常会将自身的潜显隐知识与实践活动结合起来,总结出许多工作诀窍、特殊技艺等,形成非常固定的隐性知识,但这部分知识很难用言语完整表达,笔者称此过程为内隐化(implicitization)。为了将自身的隐性知识传授给更多的人,以更好地为社会服务,人们往往通过类比、模仿等方式将自身的隐性知识对外表达,将其转化为潜显隐知识,如传帮带等形式。随着时间的推移,技术的进步,人们表述知识的手段也越来越丰富,如召开讨论会、报告会或其他形式的对话讨论,通过思想激荡将深藏于内心的潜显隐知识逐渐转化为潜隐显知识。当大部分隐性知识转化为显性知识之后,人们就可以将自身的知识通过系统阐述的方式表达成显性知识,形成知识的转化循环,笔者称该过程为外显化(explicitization)。以一位医学专家所拥有知识的转化过程为例,在学生时代,他为了拥有更多的知识而选择读书,并进入医科学校来学习、获取一技之长,将已有的显性知识转化为自身的潜隐显知识;之后在工作中,他发现自身的知识难以应对复杂的医学问题,而选择继续深造,如专业培训或就读研究生,将自身的潜隐显知识更多地转化为隐性知识;当自身积累的隐性知识越来越多,对各种医学病症有了更多了解和研究之后,他会结合自己的实践经验,按照不同症状总结出独有的隐性知识,以用于解决各种疑难病症。同时,为了更好地为医疗患者服务,他需把自身的隐性知识传授给更多的医务工作者,但由于隐性知识的不可言说性,他会通过带徒弟等方式,在日常工作中将医学中的各种技巧传授给他人,其自身的隐性知识也就转化为潜显隐知识。当徒弟们均掌握了技巧之后,他们通过对话讨论等方式逐渐地将潜显隐知识转化为潜隐显知识,且当大多数隐性知识均转化为显性知识后,他就可以将这些已经外显的知识通过系统的阐述表达成显性知识,进而提供给更多医务工作者学习运用。

应该指出的是,在知识内隐与外显过程中,无论是哪个方面的知识转化都存在着新知识的创造。随着时间的推移、经验的积累以及技术的更新,人们对自身知识的认识和理解程度不断加深,对知识的思考也在不断深入。在知识的内隐过程中,将不同学科、种类的显性知识与自身的隐性知识相结合,便形成了不可言喻的更具创造力的经验、技能与诀窍等,并被应用于更专业的领域。而在知识的外显过程中,人们在想方设法的表达过程中充分地认识知识,并结合其他学科和各种经验、诀窍,形成新的隐性知识。因此,人们在知识的螺旋循环过程中不断地创造出更适合人们需要的新知识,从而为社会做出更大的贡献。

当然,各种知识之间在某种条件的作用下,并不一定完全按照这4种知识的逻辑顺序进行转化,它们之间随时都可以相互转化,实现知识的内隐和外显。

与野中郁次郎的SECI模型相比,笔者提出的知识转化“4线谱”模型更贴近于现实生活的知识转化过程与规律,不仅逻辑性较强,可以将知识的各种形式和状态都反映出来,还对各种知识的相互转化过程与方式进行了描述,因而具有较强的应用与指导价值。

3 协同团队知识创造模型

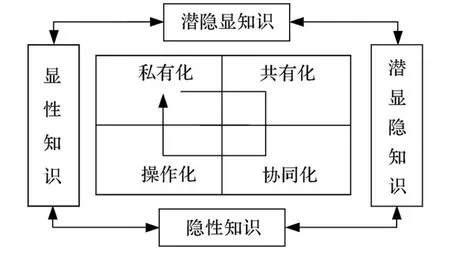

野中郁次郎认为,知识创新最为关键的环节是持续不断地知识创造[10],而其创造的主体是人。在当前快速竞争的市场环境中,需要将个体组建成团队,在团队中集中个体的智慧来完成创造新知识的任务。基于协同链建立的协同知识创新团队就是在这一背景下提出的一种合作创造新知识的新组织形式。笔者在“4线谱”模型的基础上,通过描述协同团队知识创造过程,建立了协同团队的知识创造模型,以科学合理地指导团队成员工作,最大限度地发掘团队成员的知识创造智慧,完成协同知识创新的任务。协同团队的知识创造过程是在团队成员相互信任和团队内知识共享的基础上展开的,其过程如图2所示。

图2 协同团队知识创造过程

协同团队知识创造的知识基础源于协同链各单位共享的以及协同团队通过各种手段获得的外部共享知识。团队成员在团队建立初期,对团队目标还不太熟悉。为了尽快了解和掌握协同团队的知识创造任务,需对相关的共享知识进行学习。在团队文化和其他成员的鼓励下,学习新知识并将这些知识与自身的业务知识相结合,形成自身的私有知识,笔者称此过程为“私有化”(privatization)。当然,团队成员在共享知识私有化的过程中,除了将共享知识内隐化,还要对私有化知识结合自身经验及团队目标,形成隐性知识并将其外显化,即私有知识既有外显知识又有内隐知识,但主要为内隐知识。因此,团队成员要在不断私有化的过程中适时地将私有知识存储到个人头脑或个人知识库当中,以达到应用的目的。

当团队成员将共享知识私有化一段时间之后,就需将各自的私有知识尤其是对协同团队任务有帮助的隐性知识通过对话讨论方式贡献出来,供团队成员共享,笔者称此过程为“共有化”(publication)。在此过程中,不同团队成员将自己对团队目标的理解以及对协同团队任务的想法等进行共享,而团队领导者应为团队成员创造有利环境(尤其是充分展现自身想法的讨论会等),支持团队成员共享各自的私有知识,形成团队成员间的共有知识。同时,在共有化过程中,在对话吧的作用下,团队成员间的不同思想在一起碰撞,容易产生出新的思想火花,形成新知识。因此,共有知识不仅包括团队成员的私有知识,还包括在共享过程中形成的新知识。当然,共有知识也是团队成员将知识不断内隐化与外显化的结果。

在知识共有化过程中,虽能够产生一些新知识,但由于目标模糊、方向不明确,这些新知识尚未能完成协同知识创新任务,而需要进一步的知识协同即“协同化”(collaboration)。协同化指在团队领导者和专业带头人的指导和组织下,根据协同团队任务目标要求,将团队成员的共有知识进一步重组和升级,形成协同创意,为以后的实践提供指导。在此过程中,团队领导者和专业带头人的角色非常重要,他们要对整个协同任务进行统一规划和运作,以系统地指导团队成员完成协同知识创造的任务。在此过程中,由于团队成员的目标明确、分工细致并接受统一指挥,所创造的知识就更具有针对性,因而能够满足协同团队创新任务的要求。因此,协同化是知识创造过程中的重要环节之一,也是协同链各单位应重点关注的环节。当然,协同创意的形成也是团队成员将共有知识内隐化和外显化的过程。

然而,协同创意虽能适合协同创新任务的需要,但该创意还只停留在理论研究上,还需对其进行实际演练,才能形成可用于实际的可操作性知识(以下简称“实操知识”),笔者称这一过程为“操作化”(operation)。在此过程中,团队成员需将协同创意转化为可实际操作的知识或者模型,并对其进行实验,以确保创意的正确性。当然,在协同创意转化过程中,不仅要以创意外化为模型,而且还要在外化过程中根据实际需要不断修正,将更多的显隐知识外化到实际的模型或知识中,以更好地实现转化。当协同创意被完全转化为实操知识后,实操知识被存储于团队知识库中,并开始下一轮的协同知识创造。当团队任务所需的所有实操知识均被创造出来之后,协同团队的知识创造任务即告完成。

在整个协同团队的知识创造过程中,知识按照“4线谱”的规律不断地在团队成员间相互转化,即知识的内隐和外显贯穿于整个知识创造的过程之中。该过程不仅能够较好地反映协同团队知识创造的具体步骤,而且能够合理地将成员个体融入团队,为协同团队的知识创造提供正确的指导思想。类似于SECI模型,笔者用如图3所示的简要模型来表示协同团队的协同知识创造过程,并称之为PPCO模型。

图3 协同团队知识创造模型(PPCO模型)

4 提升协同团队知识创造水平的主要策略

(1)挑选高水平的协同团队成员。知识创造是协同团队完成知识创新任务的重要过程,而高水平的协同团队成员对完成知识创造具有重要的现实意义。在挑选时应充分考虑任务特性、成员来源渠道等因素,还应在团队组建前对备选成员进行必要的知识和经验测试,并在组建后进行必要的培训。总之,团队领导者要通过各种有效手段,精心挑选出符合团队需要的高水平知识员工。

(2)组建具有合理知识结构的协同团队。知识资源是知识员工开展知识创造的重要基础性资源。团队领导者或专业带头人对团队所需的各种知识及其分布应有清醒的认识,按知识转化“4线谱”模型要求对团队知识创造所需的各种知识进行合理的分类,同时还要了解各种类型知识的来源和渠道,以便团队成员随时准确地获取,从而建成具有合理知识结构的协同团队。

(3)建立促进知识转移的良好环境。协同团队的知识创造是团队成员集体智慧的结晶。团队领导者应努力营造促进知识转移的良好环境,如必要的讨论会、实时的知识传递以及各种“吧”的构建,以利于团队成员对各种类型的知识进行学习、交流、转移和共享。

(4)营造鼓励试验和宽容失败的文化氛围。创意知识并不能直接加以应用,而需团队内部成员通过必要的知识转换将其转换为实操知识。在此过程中,需要团队成员不断试验,而试验可能成功也可能失败,如果一味地追求成功而不允许失败,那就会导致团队成员畏首畏脚,挫伤他们进行试验的积极性。因此,在团队内部还需营造一种鼓励试验并允许失败,且失败后不予追究责任的健康宽容的文化氛围。

5 结论

(1)协同团队的知识创造是整个协同知识创新工作的关键环节,其在组织边界、成员工作、创新成果和管理方式等方面与其他的团队形式具有明显的区别。在分析现实生活实践中的显性知识、潜隐显知识、潜显隐知识和隐性知识这4种知识转化过程的基础上,提出可合理阐释其相互转化过程与知识螺旋上升状态的知识转化“4线谱”模型,从而较合理地揭示了生活实践中知识的演化与发展规律。

(2)根据协同团队的特点,以“4线谱”模型为基础,对协同团队知识创造过程中知识的私有化、共有化、协同化和操作化的螺旋上升模型进行了全面系统地分析。在此基础上构建的协同团队知识创造模型及提升团队知识创造水平的主要策略,可用于指导协同团队的知识创造实践,从而更加高效地实现其知识创造的目标。

[1]李朝明,黄利萍.动态能力、协同知识创新和企业持续竞争力关系研究[J].科技进步与对策,2010,27(21):17-21.

[2]NONAKA A.A dynamic theory of organizational knowledge creation[J].Organization Science,1994(5):14-37.

[3]孙锐,李海刚.基于知识创新的知识团队研究[J].科研管理,2006,27(6):92-96.

[4]李海刚,吴蓓蕾,李亚芳,等.网络环境下新产品开发知识团队研究综述[J].计算机应用研究,2010,27(9):3206-3209.

[5]朱喆.知识团队的机能障碍分析及对策研究[J].开放导报,2006(1):110-112.

[6]李朝明,杜宝苍.知识型员工协同知识创新内在机理及过程分析[J].武汉理工大学学报:信息与管理工程版,2011,33(1):163-166.

[7]POLANYI M.Study of man[M].Chicago:The University of Chicago Press,1958:12-98.

[8]POLANYI M.Personal knowledge[M].Landon:Landon Routledge,1958:91-108.

[9]郑承志,黄淑兰.知识创造的SIOIE模型:对野中郁次郎SECI模型的修正与改进[J].电子科技大学学报:社科版,2010,12(3):15-18.

[10]PATRICK S,FONG W.Knowledge creation in multidisciplinary project teams:an empirical study of the processes and their dynamic interrelationships[J].International Journal of Project Management,2003(21):479-486.