“弱熟人社会”工作情境中员工社会幸福感提升的挑战与对策*

● 王成城 杜鹏程 吴 婷

幸福感的探讨卷帙浩繁,横跨哲学、社会学、心理学、管理学等多个领域,现有研究主要从主观幸福感、心理幸福感与社会幸福感三种不同的视角进行了分析(Larson,1996;Keyes,1998;苗元江,赵姗,2009;张海波,2012)。社会幸福感由于其充分考虑了人的社会性、从个体与社会和谐融合的角度探索人的良好存在状态,成为了和谐社会建设背景下研究幸福问题的极佳切入点。

员工社会幸福感的提升,从社会层面到企业层面都被广泛提及和深刻重视,其重要性与迫切性已成为共识。由于社会幸福感的社会性本质,论及这一主题时必须对个体所处的情境予以充分考量,对于员工而言,主要就是考虑他们的工作情境。转型背景下员工工作情境的一个重要特征是:建国以来,以地域户籍发展为单位户籍所形成的“单位同事关系”曾为现代熟人社会打开了崭新的关系格局,但这种熟人社会的工作情境正在瓦解;与此同时,完全依靠契约、制度、法律来维系的现代企业制度也并未建立健全,员工的工作情境亦未全然进入陌生人社会(吕承文,田东东,2011)。因此,我国员工的工作情境,既有别于高度依赖“契约关系”的陌生人社会,也不同于以亲、地、神、业、物这“五缘”为基础的熟人社会,而是结合两者特征的弱熟人社会。

那么,在复杂多变的弱熟人社会工作情境中,员工社会幸福感得以维系的条件是什么?对其提升会遇到哪些困难?如何克服?以往研究多关注不同群体的社会幸福问题,如中年人(Keyes,1998)、大学生(王青华,2009)、新生代农民工(张海波,2012)等,很少有研究对员工社会幸福感所植根的社会情境给予充分的重视。鉴于此,本研究将首先界定不同工作情境下员工社会幸福感得以维系的条件,然后指出“弱熟人社会”工作情境下提升员工幸福感的挑战,最后提出对策建议,希望对转型期我国企业员工社会幸福感提升的理论研究与实践操作做出贡献。

一、不同工作情境中员工社会幸福感维系的条件

根据Keyes(1998)等人的经典研究,社会幸福感描述了个体对自己与他人、集体、社会之间的关系质量,以及对其生活环境和社会功能的自我评估,反映个体在社会关系中适应的好坏与程度,其内涵主要包含社会接受、社会实现、社会贡献、社会和谐和社会整合五个维度。论及员工的社会幸福感时,更多地是指员工在工作场所中与他人(尤其是同事)关系的好坏与程度,以及与组织间融洽和谐的程度。然而,社会幸福感直接源于人所依存的社会关系,但不同的时代背景和社会条件会使人们之间社会关系的建立处于不同的结构性规范之下,这就直接导致了社会幸福感得以维系的条件也会发生变化。

(一)熟人社会工作情境中“人情”的内生性力量

费孝通(1948)将中国传统农村社区社会特征概括为“熟人社会”,其经典论述成为了我国研究者开展相关研究的重要基石:熟悉是从时间里、多方面、经常的接触中所发生的亲密的感觉;社会的联系是长成的、熟习的,到某种程度使人感觉到是自动的;和别人所联系成的社会关系,不像团体中的分子一般大家立在一个平面上的,而是像水的波纹一般,一圈圈推出去,愈推愈远,也愈推愈薄。结合贺雪峰(2006)、陈柏峰(2011)等人的观点,当论及熟人社会时,人们多关心其得以结构和运作的核心要素——人情。人情关系中的“给予”与“亏欠”促使双方互相享有支配力,由于人情亏欠具有难以彻底偿还的本质,使得这种支配力呈现出持久性特征,将熟人社会中的人际关系整合为一张被人情机制所规训的关系网络,个体最终被融合进利益和责任连带机制中,其行为表现呈现出遵循情面原则、不走极端原则等以人情取向为核心的逻辑。熟人社会的工作情境,本质上是熟人社会衍生的一个概念,集中体现的是“感性思维”、“人情规则”以及“熟人逻辑”,是以人情为核心、礼治为手段的组织氛围(滕达,常江,2011;时亮,2011)。

员工社会幸福感体现了员工在社会关系中适应的好坏与程度,由于人情所发挥的不可忽视的作用,使员工的社会幸福感成为了熟人社会的工作情境内生的“产品”:人情有着促进个体间互助互惠、将外群体人员内部人化等作用 (贺雪峰,2011),这种作用会使员工紧密地团结在一起,并与他人和组织形成长期的社会交换关系,而这种良好社会交换关系的形成,直接提升了员工在社会关系中良好适应的程度,即内在地促使员工产生持久的、稳定的社会幸福感。然而,以人情为条件所建立的社会关系,必然是长期经营且违背代价高昂的,一旦出现失误便极易使员工个体产生社会疏离等极端心理感受,即以人情为基础形成的社会幸福感有着极高的心理成本。

(二)陌生人社会工作情境中“契约”的外生性保障

“陌生人社会”源于弗里德曼的经典定义:在陌生人社会中,我们的健康、生活以及财富受到我们从未而且可能永远不会谋面的人的支配。陌生人教育我们的孩子;陌生人建筑我们的房子;陌生人用我们的钱进行投资……。伴随着劳动力流动性增大,人们的社会交往行为大都发生在彼此互不相识、素昧平生的陌生人之间(赵娟娟,2011),人情存在的空间受到挤压,此时“契约”成为规制社会关系的主要手段。基于理性而形成的契约是使陌生人社会得以有序运行的一种制度化方式,即将个体抽象为“经济人”后,再经由契约这种可以清晰结算的方式将个体连接起来;为了防止违背,契约规制下的社会关系还可以得到外部力量(如法律)强有力的维护,使社会得以正常有序地运转。陌生人社会的工作情境亦是陌生人社会衍生的一个概念,它集中体现的是一种“理性思维”、“契约规则”以及“规范化逻辑”,是以契约为核心、法治为手段的组织氛围(张晓兰,2011)。

陌生人社会中的“契约”以自外而内的方式,通过制度化将员工统一在一个清晰、透明的组织框架之下,使社会关系的建立有了明确的指引和保证,提供了员工社会幸福感的维系与稳定的外部条件:在契约关系中,组织通过就业岗位的提供确立员工社会身份、通过工作内容的界定保证员工的社会实现、通过利益分配量化了员工的社会贡献、通过契约的公平性促进员工的社会和谐感,这一系列制度化的保证构建了员工社会幸福感建立的外部条件。然而,在很大程度上,契约也使得社会幸福感成为一种工具性的存在,成为保证企业成长与发展的一种管理手段,这种工具性与功利性的取向,偏离了社会幸福感内在要求的人文关怀(郭琦,2010)。

综上所述,熟人社会与陌生人社会工作情境的特征相结合,构成了我国当下的“弱熟人社会工作情境”(如表1)。值得注意的是,“弱熟人社会”是企业外部的整体环境,就企业内部而言,“弱熟人社会工作情境”是一种更为精确的表达,反映了一种组织氛围和组织内部整体性的规范。弱熟人社会的工作情境,在强调以契约为核心、法治为手段的同时,亦奉行以人情为核心、礼治为手段,两种力量此消彼长,动态变化;并且,人情的功能有所衰退,传统的习俗和强大的熟人舆论压力对社会关系的监控力正在丧失,契约的作用亦难以全面发挥,规制社会关系所需的普遍监督和惩罚并没有建立健全(付铁钰,2010)。尽管弱熟人社会工作情景中维系社会幸福感最有利的要素“人情”与“契约”同时具备,但它们的功用却无法完全发挥,使得提升员工社会幸福感遭遇了极大的挑战。

表1 不同工作情境中员工社会幸福感维系条件的比较

二、弱熟人社会工作情境下员工社会幸福感提升的挑战

在社会转型期,弱熟人社会工作情境处在动态变化与持续性调整过程中,人情与契约共同维系了员工的社会幸福感,但它们的功用却无法完全发挥,对于企业管理而言,于弱熟人社会工作情境中提升员工的社会幸福感,在社会层面、组织层面、个体层面皆面临着严峻的挑战。

(一)社会层面,新媒体技术广泛应用带来的阻碍

作为技术的革新与扩散,新媒体技术的广泛应用是社会进步的重要标志,其积极意义被广泛论及,如网络的开放性和互动性提供了一个平等的交流平台(廖仕祺,2012)、参与运作的匿名性和载体传播的广泛渗透性解放了社会权力结构对信息传播的制约(周红,2012)。但从辩证的角度观察,在社会生活、政府管理与企业经营等领域,新媒体这一技术进步所引发的人文反思亦非常深刻。

就弱熟人社会工作情境中员工社会幸福感的提升而言,新媒体技术的广泛应用同时削弱了人情与契约的作用,从两个方面带来了阻碍。一方面,Kraut等(1998)、Gross等(2002)的研究从不同侧面表明,新媒体技术的广泛应用在很大程度上加剧了个体与他人之间的疏离,尤其是对熟人社会关系网络的疏远,这就使得弱熟人社会工作情境中本已受到挤压的人情的生存空间进一步缩小,加剧了维系社会幸福感的内生性力量的削弱;另一方面,新媒体将员工与更广阔的社会联系起来,员工社会比较的参照体系由熟人(如组织内部熟悉的同事)扩展到陌生人 (如虚拟世界中不相识的人),个体可见差异度增大,经过比较后的心理落差或者冲击就会被放大(郑恩、龚瑶2012),造成了弱熟人社会工作情境中本就不完备的契约更加难以对员工的社会关系加以规制(滕达、常江2011),或者说新媒体技术的广泛应用使员工的社会关系超出了契约所能规制的范围,这就进一步动摇了契约对员工社会幸福感的外部保障。

(二)组织层面,追求平衡的管理手段形成的压力

复杂性管理的一个重要观点是:为了适应环境,组织须使自身的复杂性超过环境的复杂性(刘洪,周玲,2003)。当今组织管理的手段随处体现着这种思维:将各种互不相容、甚至冲突的管理手段综合采用并平衡它们之间的关系,以便组织在任何情况下都有足够的余地可以处理各类复杂的事务,比如人性化与规范化管理措施的平衡 (李萍,2005)、灵活性与标准化用工制度的平衡(曾湘泉,卢亮,2006)、制度化和人性化管理并举 (刘志和,2008)等。这种追求平衡的管理手段的确帮助了组织的复杂适应,然而,也正是这种对平衡的追求所必然带来的组织不停顿调整的动态性,对员工社会幸福感的提升形成了极大的压力。

归结到弱熟人社会工作情境的本质对员工社会幸福感的影响,上述追求平衡的管理手段具体体现为:在强调通过“人情”的作用使员工自内而外地产生社会幸福感的同时,同样不能忽略“契约”对员工社会幸福感维持的外部保障,要根据不同的情况,动态调整两者之间的平衡,以求使员工的社会幸福感维持在较高的水平。这种动态调整成为常态所带来的一个挑战就是:对于员工而言,提高社会幸福感是主要依靠人情的内生性力量,还是侧重指望契约的外部保障?将很难有一个确凿的答案,各种模糊性和不确定性影响着员工社会关系的建立,极易动摇员工对社会幸福感来源的稳定认知,增加了员工社会幸福感提升的压力。

(三)个体层面,员工满足多样性与易变性的需求所造成的困境

员工需求的多样性体现在各个方面,如自利性需求、社会性需求等;此外,易变性也是反映员工需求的重要方面,如员工的需求的类型有时会不明显或者不稳定,并且还会受到诸多因素的影响(王阳,2006;张慧,2007;王光荣,2011)。 类似于雇主由于歧视员工而做出的利益最大化雇佣决策往往并不能实现利益最大化(曾湘泉,2010),员工为了满足多样性与易变性需求而做出的最优行为决策,同时也带来了其它损害。

在弱熟人社会工作情境中,对于提升社会幸福感,员工需求的多样性与易变性具体表现为:员工不仅需要以人情作为统和社会关系、促进社会幸福感提升的力量,还需要契约提供的外部保障,或者说员工同时需要礼治和法治来提升或维持社会幸福感;此外,对于同一个员工,有时会偏好人情的作用忽视契约(偏好礼治),有时又会偏好契约的作用忽视人情(偏好法治),没有一个固定的模式。人情与契约总有些难以调和的元素,比如依靠人情与礼治建立的社会关系会排斥契约与法治的 “冷漠无情”,建筑于契约与法治的社会关系也很难容下人情与礼治的“纠缠不清”。在这一结构性制约下,员工对人情和契约这种多样性与易变性的需求都要找到途径,最常见的就是用熟人情境下所定义的人情关系来打破陌生人情境下所定义契约规制,进而最终满足工具性目的(付铁钰,2010),饱受批判的“寻租”和“宰熟”等行为就是强行满足人情与契约、礼治与法治这些相互冲突的需求的典型代表。在弱熟人工作情境中,将各类相互冲突的需求强行调和以达到其它目的的做法,极易在使人情披上工具性与功利性的外衣的同时,也使契约丧失应有的公正性和保障力,扩大并激化人情与契约、礼治与法治的冲突,最终损害员工社会关系的质量,使社会幸福感提升陷入困境。

三、弱熟人社会工作情境下员工社会幸福感提升的对策

(一)实施长期雇佣计划,应对新媒体技术广泛应用带来的阻碍

技术进步与扩散的积极意义不能否定,新媒体技术广泛应用的趋势是历史必然,但新媒体技术的广泛应用所带来的弊端也需正视。新媒体技术的广泛应用疏离了人与人之间的关系、扩大了员工社会比较范围,削弱了人情和契约对员工社会关系的规制与保障作用,对于弱熟人社会工作情境中员工社会幸福感的提升带来了障碍。从组织管理的角度,一条可能的破解之道就是实施能够同时提高人情与契约对员工社会关系的规制与保障的管理策略——长期雇佣计划。

现实生活中,大学生、双轨制用工下的“非正式工”、新生代农民工等员工群体的社会幸福问题之所以成为社会焦点,不仅在于社会层面上新媒体技术广泛应用所带来的社会疏离与泛化比较,还有组织层面短期用工带来的高流动性与不稳定性。组织一旦采取长期雇用计划,就会延长员工共事的时间,促进他们的组织嵌入,提供了员工之间成为“熟人”的可行性。这样,人情对社会关系的规制作用就会逐渐凸显,新媒体所带来的人与人之间的疏离感就会削弱;同时,长期雇佣提供了强有力的制度保证,通过流动性的降低塑造了员工认同的明确的组织边界;而强烈的组织认同感的形成,划清了员工与“陌生人”之间的界限,有效地缩小了员工进行社会比较的范围,减弱了新媒体所带来的泛化比较形成的心理落差,最终使契约这一员工社会幸福感的外部保障功能得以强化。

(二)清晰界定组织身份,消除追求平衡的管理手段形成的压力

追求平衡的管理手段以动态调整的方式,在很大程度上有助于企业实现复杂适应,但这种对平衡的追求所必然带来的组织不停调整的动态性,造成员工社会关系的建立是侧重人情还是侧重契约处在不断变动之中,这便极易模糊员工对“我是谁”、“组织是谁”的认知,而组织的其它管理手段并没有协同实施来缓解这种模糊性,使得员工社会幸福感的提升遭遇了一定的压力。一条可能的缓解策略是,在使用追求平衡的管理手段的同时,协同开展清晰界定组织身份的工作,通过加强员工对“组织是谁”的认知,提升他们对社会幸福感来源的确定性和稳定性的感知,抵消组织追求平衡的动态性所增加的模糊与不确定。

组织身份就是组织成员所信仰的组织核心的、持久的和独特的特征,这些特征是对“组织是谁”的回答,作为组织分类的规则,组织必须按此规则行事来避免不适合的行为发生 (Albert与Whetten,1985;Alvesson和Willmott,2002)。组织身份的清晰界定,意味着组织将员工与他人的关系纳入了一种结构性协同的框架之下,明确回答了他们“作为一个组织,我们是谁?”以及“我们将成为谁?”,整体上营造了一种相互理解和信任的组织氛围,使得员工社会幸福感的维系倚靠何种来源在大方向上有了明确指引。员工社会关系的建立与社会幸福感的维持是侧重以人情为核心、礼治为手段,还是以契约为核心、法治为手段,清晰界定的组织身份会提供战略层面上的明确指引,并将追求平衡的管理手段所带来的模糊与不确定限制在了具体的操作层面上。这样,即便追求平衡所带来的动态性在增加、模糊性与不确定性依旧存在,员工也不会轻易模糊对“组织是谁”的认知,更不会丧失对组织核心价值观的锚定,员工社会幸福感的来源便藉由组织身份的清晰界定稳固了下来。

(三)建立礼法分治的激励格局,化解员工满足多样性与易变性的需求所造成的困境

弱熟人社会工作情境中,虽然同时满足人情与契约、礼治与法治这些多样性与易变性的需求的行为可以达成一定的工具性目的,使个体获得一定效用,却极易激发这些需求之间的深层次冲突,使人情变得功利、契约丧失公正,最终削弱社会幸福感得以维系的内生力量并弱化其外部保障。员工对人情与契约、礼治与法治有着多样性与易变性的需求,这些需求内在的难以调和冲突是问题产生的根源,员工满足多种需求的行为只不过是使矛盾显现与激化。因此,最好的解决的措施就是设计并实施能够规避这种需求冲突的组织管理结构,本研究尝试提出建立“礼法分治的激励格局”来解决这一问题。

根据弱熟人社会结构的特征与员工组织交换理论,弱熟人社会工作情境中,越是组织层级的低端越能体现熟人社会特征,越是高端就越能体现陌生人社会特征;员工组织交换有两个方面,经济交换是短期的,侧重契约;社会交换是长期的,侧重人情(吕承文,田东东,2011;王雁飞、朱瑜,2006)。 鉴于此,建立礼法分治的激励格局就意味着:既然越在管理层级的低端,人情与礼治的需求越易被满足,那么自上而下,以社会交换为主体的礼治手段作为规制社会关系、维系员工社会幸福感的主要手段就应越来越重要,即越处于管理层级低端,越要注重诸如工作自主、人文关怀、文化认同、组织支持等激励措施;越处于管理层级的高端,契约与法治的需求就越易被满足,那么自下而上,经济交换为主体的法治手段作为规制社会关系、维系员工社会幸福感的主要手段就应越加重要,即越向管理层级高端,越要注重资源提供、制度保障、组织公平等措施。这样,员工对人情与契约的需求就被规制于两条互不冲突的轨道,不仅可以同时满足,也有了在不同情境中如何取舍的标准,礼治与法治的效力皆因有序而可以充分发挥,员工社会幸福感便容易得到提升。

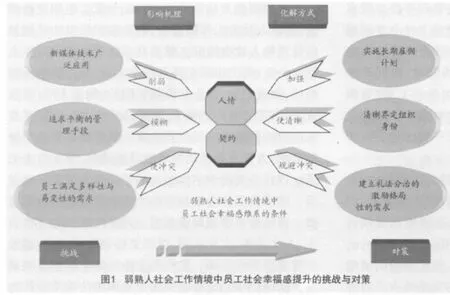

综上所述,当今广泛存在的弱熟人社会工作情境虽同时拥有人情与契约这两类维系员工社会幸福感的核心要素,但两者作用皆难以完全发挥,在社会层面、组织层面、个体层面,员工社会幸福感的提升分别面临着新媒体技术广泛应用、追求平衡的管理手段、员工满足多样性与易变性的需求所带来的挑战。本研究以深入剖析这些挑战产生的内在逻辑为基础,从实施长期雇佣计划、清晰界定组织身份、建立礼法分治的激励格局提出了针对性的对策建议(如图1),希望可以为我国员工社会幸福感的提升做出理论贡献并提供实践启示。

1.Alvesson M,&Willmott H.Identity regulation as organizational control:Producing the appropriate individual[J].Journal of Management Studies,2002,39(5).

2.Gross E F,Juvonen J,&Gable S L.Internet use and well-being in adolenscence[J].Journal of Social Issues,2002,58(1).

3.Keyes C L M.Social well-being[J].Social Psychology Quarterly,1998,61.

4.KrautR,PattersonM,LundamrkV,KieslerS,Mukopadhyay T,&Scherlis W.Internet paradox:A social technology that reduces social involvement and psychological well-being[J].American Psychologist,1998,53.

5.陈柏峰:《熟人社会:村庄秩序机制的理想型探究》,载《社会》,2011年第1期。

6.费孝通:《乡土中国——生育制度》,北京大学出版社,1998年版。

7.贺雪峰:《论熟人社会的人情》,载 《南京师大学报》(社会科学版),2011年第4期。

8.[美]弗里德曼:《选择的共和国》(高鸿钧等译),清华大学出版社,2005年版.

9.王阳:《基于员工需求的非货币激励策略探析》,载《中国人力资源开发》,2006年第5期。

10.曾湘泉,卢亮:《标准化和灵活性的双重挑战——转型中的我国企业工作时间研究》,载《中国人民大学学报》,2006年第1期。

11.张海波:《新生代农民工的社会幸福感——基于江苏省南京市394位新生代农民工的实证研究》,载《电子科技大学学报》(社科版),2012年第1期。

12.郑恩,龚瑶:《新媒体使用对主观幸福感的影响——基于深度访谈的质化研究》,载《西南交通大学学报》(社科版),2012年第1期。