大偏压小净距碳硅质板岩隧道零开挖进洞施工

贠宏汉 王 艳

(陕西省高速公路建设集团公司,陕西 西安 710000)

1 工程概况

神河1号隧道位于陕鄂界十(堰)天(水)高速公路安康东段的安康市旬阳县神河乡,隧道区属低山地貌,地形起伏较大。隧道右线起讫里程为K76+732~K77+083,全长351 m,中线高程302.1 m ~390.2 m,最大高差约 88.1 m,山体自然坡度为 45°~65°,植被较发育。进出口均处于陡斜坡地带,山坡处于基本稳定状态,属小净距大偏压隧道。

地质为寒武系鲁家坪组强、中风化碳硅质板岩,岩层产状30°∠65°,节理裂隙较发育,遇水易软化。右线进口处居民房较密集,属浅埋地段。

隧道进口端下方约20 m处为大神河,呈∪形展布,水面宽约15 m,流向335°,隧道位于冲刷岸;隧道天水端洞口下方30 m为小神河,水面宽约8 m,流向36°,与线路近于垂直相交,隧道路面设计为双向四车道,时速80 km/h,隧道左右线平面设计线最小净距为12 m,最大间距为12.2 m。净宽11.25 m,净高5.2 m。主线神河1号隧道左、右线进口与神河2号大桥相接,出口与神河1号小桥相接,主线进口设计高程与大神河水面高差17 m。

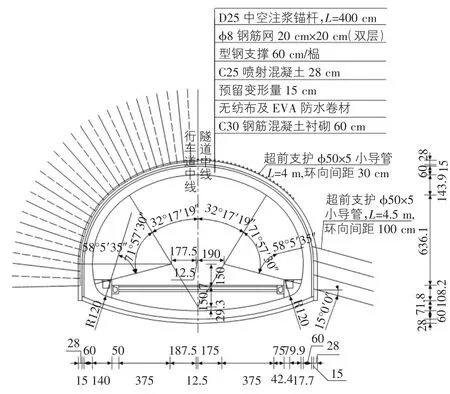

隧道原设计十堰端右线进口边坡防护采用锚杆拱形骨架护坡,明暗交界处设计形式为超前大管棚,设计参数导管外径108 mm,长度10 m~40 m;管距环向间距40 cm;倾角为外插角1°~3°;施作范围拱部120°~135°。进口段6 m范围K76+732~K76+738按照M普通型衬砌标准设计,进口28 m K76+738~K76+766为Ⅳ级浅埋段,φ50×4超前小导管,环向间距为40 cm,设R25超前加固锚杆,长度为4.5 m,环向间距40 cm,其他按照Ⅳ级浅埋标准进行设计。

2 地质特性

隧道址区上覆为第四系残积碎石,下伏基岩为寒武系鲁家坪组(∈11)碳硅质板岩,岩层产状为42°∠71°。碎石呈灰褐色,单斜构造,中密,稍湿,粒径一般为30 mm~70 mm,多呈棱角状,母岩成分主要为碳硅质板岩,泥质充填,颗粒级配一般。该层广泛分布于隧道顶部及两侧斜坡地段,层厚约2.0 m;碳硅质板岩(∈11)②-1:黑色,强风化,岩石结构大部分已破坏,节理裂隙很发育,岩体较为破碎,岩质较软。该层在隧道区广泛分布,厚度为3.2 m ~3.4 m;碳硅质板岩(∈11)②-2:灰黑色,中风化,变余泥质结构,板状结构,节理裂隙发育,岩体较完整,岩质较坚硬。该层广泛分布于隧道区,揭露厚度为32.6 m~32.8 m。

隧道址区围岩主要为强风化碳硅质板岩及中风化碳硅质板岩,顶部少量碎石,强风化岩节理裂隙发育,岩体破碎,自稳能力差,勘察区内地震动峰值加速度为0.1g,地震动反应谱特征周期为0.40 s,对应地震基本烈度为7度。

3 水文地质条件

隧址区斜坡地段地表水不发育,附近主要地表水体为小神河及大神河。大神河呈∪形蜿蜒展布,距隧道十堰端洞口约20 m,水面宽约15 m,流向335°;小神河距隧道天水端洞口约30 m,水面宽约8 m,流向36°,与线路近于垂直相交,以北东流向汇入大神河;大、小神河均为山区常年性河流,流量随季节变化明显,雨季流量大,旱季流量小;由于河流汇水面积较大,两岸地形较陡,溪沟发育,溪水暴涨暴落;遇强降雨河水水位高,流速快,流量大,常伴生洪水;旱季流量小;河水主要接受大气降水补给,以地表径流形式排泄;勘察期间河水水面宽5 m~15 m,水深0.5 m~1.5 m。

隧址区地下水主要为基岩中的风化裂隙水。碳硅质板岩岩体节理裂隙发育,深部节理裂隙多呈闭合状,连通性较差,且多充填泥质,赋水条件较差;浅部强风化岩风化裂隙发育,岩体破碎,含少量裂隙水,主要靠大气降水补给,冲沟等低洼部位以地下径流形式排泄;斜坡部位以沿裂隙渗流形式或受地形切割排出地表。由于节理裂隙连通性差,地下水并非为具有连通性的裂隙潜水,仅为局部破碎岩体中赋存的裂隙水,水量不大。

4 地质病害及处理措施

神河1号隧道左线开挖进洞时由于受“半锥形”地形条件限制,施工方不得不在靠近山体一侧开挖便道及施工作业平台,开挖宽度约为5 m,连日阴雨,导致隧道左线进口处山体一侧整体滑塌,滑塌高度42 m,塌方数量20 000余立方米。塌方清理完毕后,因隧道右线进口为大偏压区,3次进洞均以初期支护严重变形、坍塌结束。

4.1 原因分析

1)施工期间阴雨天气持续时间较长,地表第四系残积碎石及强风化碳硅质板岩,节理裂隙发育,岩体破碎很难形成自承体系,地表风化层保水丰富,裂隙充填泥质含水量增加,围岩扰动后极易形成坍塌。

2)岩层倾向与地表水排水方向相同,在持续降雨状态下,岩层间由于水的浸润作用形成滑动面。

3)原地表处于半锥形大偏压区,地质受力较为复杂,坡脚开挖后,工序衔接不到位,防护不及时。

4.2 变更处理方案

1)及时施作线外排水沟,将地表水排除,减少因雨季来临地表水对山体的影响。

2)在隧道拱顶及拱脚埋设地表沉降观测点,并在右侧建筑物周围增设地表下沉观测点。同时成立沉降观测领导小组,定人定时对地表沉降、拱顶下沉及收敛等进行围岩观测并对观测数据进行分析,待围岩趋于稳定后开始施作护拱及进洞大管棚。

3)在隧道右线进口施作2 m混凝土套拱,套拱内设置φ127×4导向管,设置3榀Ⅰ18工字钢。采用φ108×6超前大管棚进行围岩预加固,钢管长度32 m,环向间距40 cm。

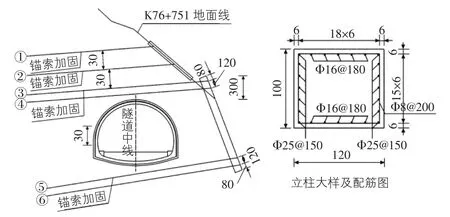

4)在隧道右线K76+748~K76+757右侧边坡施作钢筋混凝土立柱,立柱间距为3 m,尺寸为1.2 m×2 m,通过锚索锚固到左侧基岩里。设置4排预应力锚索及防护立柱,每排设置6根,锚索长度22 m~34 m。

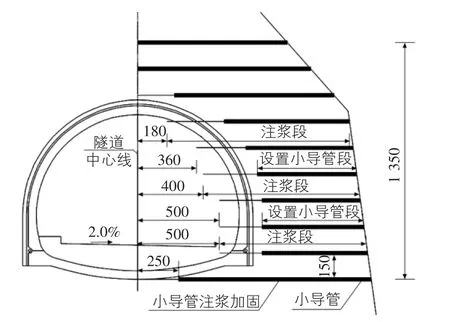

5)在隧道右线K76+746~K76+759.5侧面边坡采用φ50×4小导管注浆加固,间距1.5 m×1.5 m,纵向布置10排,小导管长度距开挖面50 cm。

6)该隧道右线从K76+742~K76+752段10 m范围内存在大偏压,岩体破碎,右侧拱部埋深2 m,明显较薄,按照Ⅴ级浅埋施工,支护标准按Ⅴ级浅埋的标准实施,隧道设计断面图见图1~图3。

图1 隧道注浆加固

图2 隧道进口端喷锚加固

5 结语

神河1号右线小净距大偏压隧道在采取了以上处理措施后,有效的控制住了隧道施工过程中产生的塌方、变形,为隧道的顺利贯通打下了坚实的基础,同时也为寒武系鲁家坪组(∈11)碳硅质板岩大偏压隧道施工及施工过程中的病害处理积累了宝贵的经验。

根据几次塌方、变形的处理,对小净距大偏压硅质板岩隧道施工和塌方处理提出几点建议:

图3 V塌方型复合式衬砌设计图(1∶100)

1)由于第四系残积碎石及强风化碳硅质板岩,节理裂隙发育,岩体破碎,自稳能力差,地表风化层保水丰富,裂隙充填泥质含水量增加,围岩扰动后极易形成坍塌。因此在进洞前必须做好洞顶排水,以避免扰动岩体因富水饱和形成滑动面。

2)由于大偏压隧道覆盖层薄,地面横坡较陡、围岩类别较低时隧道上方的岩土很难形成自承体系,而且围岩早期压力大,变形快,如果对隧道变形控制不当,围岩会很快松弛,产生张裂破坏,将直接导致地表塌陷,因此要以施作偏压挡墙反压回填或者地表注浆施作套拱等方式尽可能减少偏压带来的应力不平衡。

3)在隧道开挖阶段要注重围岩变形的控制而不应强调围岩变形的释放,支护必须采用强度较高和刚度较大的初期支护,以限制岩体变形,避免破坏岩体结构。

4)在施工过程中,既要加大监控量测及地质预报的频率,还应做好隧道周边地表沉降的观测及封水排水工作,以确保工程优质高效的完成。

[1] JTG F60-2009,公路隧道施工技术规范[S].

[2] 何发亮.隧道地质超前预报[M].成都:西南交通大学出版社,2006.

[3] 凌昌荣.偏压小间距隧道的荷载结构特性研究[D].上海:同济大学,2008.