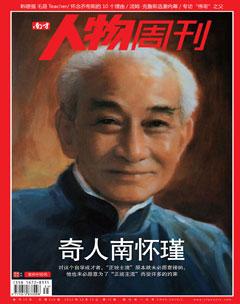

南怀瑾 亦儒非儒,是佛非佛

彭苏

一个人的一生,做完三件事就可以回去了。哪三件——自欺,欺人,被人欺。南怀瑾曾经这样感慨。

2012年10月1日深夜。苏州吴江市,在他一手创建的太湖大学堂里,“护持工作小组”尚在忙碌中。过会儿,学堂官网上即将推出纪念专题,正式公布:南怀瑾先生已于壬辰年八月十四日(西元2012年9月29日)下午十六时廿六分,在太湖大学堂安详辞世,寿终正寝,享年九十五岁。

祭奠仪式已在9月30日举行。通过学堂严守的黑栅铁门,向右前行数百米,记者被勒令止步7号楼前。楼下一层侧门内,是平日南怀瑾与弟子们讲习的大堂,如今设置成灵堂。

灵台上,一尊金身菩萨手指上方,一幅黑白照高悬:他侧身而坐,手执香烟。

关于他的争议不断。缅怀他的人,心中也有不解之谜,“为什么当年在台湾,他正值盛名,却要突然赴美?”“为什么定居大陆后,即使修建过金温铁路,也不见他回归故土?”

他身边的一名弟子说,“他一不喜闻香,二不喜花香。活着时,十方来求。现在,他终于可以安息。”

勉强算是小学肄业

“走前两周,他才想到让弟子们听他口述立传,已经晚了。”陈士强叹息。退休前,他是复旦大学出版社编审。1990年,经复旦一哲学教授牵线,南怀瑾授权复旦大学出版社出版其《禅海蠡测》、《论语别裁》等二十多部著作在大陆的单行本,陈士强是这套书的责编。

但直到1997年,他才在香港中环第一次正式拜访南怀瑾。那年年底,《我读南怀瑾》也由他编辑,该书作者是时任《海外文摘》杂志社副主编练性乾。

练性乾的书出版后,招致南怀瑾一些弟子不满。有人因为书中观点而写信质问练性乾,例如——“在我看来,经过几十年努力,南老师实际上已经建立起了一个自己的‘教派,也可以说是一个‘独立王国,一个精神上的‘独立王国。这个‘独立王国,没有国土,没有疆土,没有组织,没有法律,什么也没有,但却有许多‘臣民。”

“学生对老师充满崇敬,乃至顶礼膜拜,能够被理解。但我认为,练性乾写得比较客观中立。”陈士强称,南怀瑾逝世前,理应接受这本书,“否则,他在上海番禺路开办的金粟阁,不会长期销售它。”

书中,练性乾以“亦儒非儒”、“是佛非佛”、“推崇道家又非道家”,作为第五、六、七章的标题。

1918年农历二月初六,南怀瑾生于浙江温州乐清县翁垟镇地团村。其父辛勤打拼,经商为生。

6岁上私塾,读四书五经。“只在县小学插班读了最后一个年级的课,拿他自己的话说,自己一辈子连张小学文凭都没拿到,勉强算是小学肄业。”

此时,陈士强也承认,南怀瑾没受过学堂正规教育,为日后其学说遭遇批评埋下伏笔。尽管他曾力挺南怀瑾。

后来,父亲将他送到离家五六里的山上的家庙里苦读。“平时不准他回家,隔三岔五给他送一些好吃的东西……这种独特的管教方式,也许是他日后特立独行、桀骜不驯性格形成的原因。”练性乾写道。

晚年,在上海国家会计学院一次演讲中,南怀瑾说,年轻时算盘打得不错,可一想到若从此拨弄算盘珠子,他便不肯继续。恰好一位同乡回家度假,跟他说道,杭州浙江国术馆公费招生,管吃管住,两年毕业后,可分配各地做武术教官。

1935年夏,尽管已娶了姨表姐王翠凤为妻,生下长子舜铨,他还是毅然与同乡相约,“从温州坐船到上海,又转火车去杭州”。

第一次闭关前后

1937年,南怀瑾以第一名的成绩,毕业于浙江国术馆,获得武术教官资格。这时,他已有次子小舜,却未谋得差使。

不久,抗战爆发。他来到川康边境的大小凉山地区,办起了“大小凉山垦殖公司”,自任总经理兼指挥团总指挥。

之后,据南怀瑾说,当时四川处于地方势力掌控之下,与蒋介石领导的中央政府矛盾尖锐。他是浙江人,又在大小凉山拉起一支队伍,地方势力怀疑他是国民党指派,而重庆特务机关也有收编他的意思,“受到两面夹击,不到一年,就放弃垦殖公司,回到成都”。

在成都中央军校军官教育队,南怀瑾担任过武术教官和政治指导员。来自四川都江堰市委宣传部的王国平,正准备为南怀瑾写传。他曾撰文写道,“道学泰斗”王家祐生前與他闲谈说过,“以前灵岩寺中有个灵岩书院,我在里面读了几个月书。我还看见南怀瑾也在山上,每天背把剑,在空地上习武。”

灵岩寺位于四川青城山,南怀瑾在那里结识袁唤仙,从忘年交成为师生。袁唤仙人称大禅师、大居士,与佛门大德虚云和尚齐名。“南老师拜在袁唤仙门下之后,改变了他一生的道路。对那些旁门左道的东西,已没有太大兴趣了,军校武术教官的工作也不放在心上了,而是专心致志跟袁唤仙学佛学禅。1942年冬,袁焕仙出关后,到成都成立维摩精舍……南老师辞去了中央军校的教职,追随袁焕仙。”

1943年秋,南怀瑾辞别袁焕仙,独上峨眉山,来到中峰顶上的大坪寺,第一次“闭关”修行。“寺庙的规定,在这里闭关必须当和尚,要削发,要穿僧衣,南老师接受了,只是没有受戒。在这3年中,南老师独处幽室,与外界断绝一切联系,埋头阅读了《大藏经》……这就为他日后被奉为‘禅宗大师奠定了基础。”

练性乾在书中还提及,几十年后,昔日大坪寺的师兄弟希望南怀瑾能出资重修寺庙,却被拒。

“我想大概有两个原因:一个原因是南老师热心钻研佛学,传播佛学,但他对纯粹的宗教活动并不热心,他认为那是宗教界的事,他不想涉足宗教界,他要保持一定的距离。”练性乾写道,“南老师学佛信佛,但他不进入佛门,其中一个原因,恐怕是南老师不愿意受佛教里的清规戒律的约束,南老师说,‘纯粹的宗教,那种拘束是令人不好受的。……南老师受传统文化的熏陶,在待人接物中,在同别人言谈或书信往来中,非常讲究礼仪,非常注意遣词造句,真个是文质彬彬,儒者风范。但他平时在闲聊中时,往往是口无遮拦,他经常骂人,有时候骂得很难听;他喜欢讲笑话,什么‘荦的、‘黄的笑料,他一点也不避讳,包括有女士在场。”

1970年代就在台湾紧随南怀瑾的弟子刘雨虹在《南怀瑾侧记》里也提到,1961年春,南怀瑾参观承天寺,与寺里广钦老和尚相逢。广钦和尚曾劝他出家,他却认为,“出家与在家,都只是表象不同而已。”

南怀瑾在台的另一名弟子、老古文化事业公司第一任负责人古国治说,南怀瑾刚回上海时,有不少学佛者求见,“见面后都对他说,‘上面放光,或是这里有异样等等”,古一会儿比划上空,一會儿装抚肚皮,“你说他烦不烦?他常讲那些根本不是佛法。最后,他只好贴出公告,要见他的人必须通佛法的一经一论而且能打坐3小时。”

“南老师骂人也好,讲笑话也好,都离不开一个目的,教他的学生怎样做人。”传记中,练性乾“不揣冒昧”地直言,南怀瑾的“佛学”就是“人学”。

为什么选择台湾

1947年,南怀瑾回到乐清,与家人重聚,这也是他与双亲最后的团聚。

他的弟子、作家魏承思在《两岸秘史50年》中说,当晚,南怀瑾睡在父亲房中。半夜,其父不能成眠,忍不住问他,如今天下大势究竟如何?南答,共产党一定统一中国。其父惊起,抓起他的手问,你是否共产党?南说,不是,但如今也不管国民党的事。超然出世,不求闻达。其父问,既如此,你何以认为共产党会统一中国呢?南答,大势所趋,理由很多,一言难尽。

他表明心迹,此次回家,正是想带全家人一起走。其父长叹一口气说,我素来不喜欢出门的,外面语言也不通,就留在家里听天由命吧。但你打算上哪儿呢?他说道,有3个地方可以选择,台湾、香港,或新加坡。

1948年,南怀瑾来到台湾,考察3个月后,返回杭州。次年2月28日,赶在台湾实施出入管理制度之前,他匆忙赶到台湾,一待36年。

南氏弟子们都知道,早年,南怀瑾与国共两党皆有接触。陈诚是他的同学,戴笠是他的好友。从峨眉山下来时,有人曾劝南怀瑾借此关系,组建文人党,而他“不愿卷入政治漩涡”。至于共产党思想——他做政治教官时,马克思的书非看不可,“所以深懂”。

“他已预见如果留在大陆,弘扬中国文化的路子走不通。”古国治认为,这是南怀瑾选择台湾的主要原因。1970年代,南怀瑾在台湾辅仁大学讲授《易经》及《中国哲学史》,古是该校哲学系学生。

练性乾在书中指出——“他怎么也不会留在大陆迎接解放,这一点是肯定的。虽然他不是国民党的要员,但他毕竟在国民党统治下生活了几十年,在政治上、思想上以及人事关系上同国民党政权有千丝万缕的联系。他曾经在成都军校当过几个月的武术教官,并接受过政治训练,自认为是蒋介石的学生;在西南的时候,国民党的西康行辕主任贺国光,曾送给他一‘少将参议的头衔,虽然这完全是顶没用的帽子,但在南老师心里,共产党来了,这顶帽子足以使他掉脑袋。还有,从政治思想上看,他受儒家思想影响很深,尽管不满国民党政权的腐败无能,却决不会跳出这个营垒反戈一击。”

到台湾后,南怀瑾最初栖身基隆海滨一陋巷里。他设想过后路,“万一台湾守不住了,共产党来了,就再跑。找一个小岛,在那里住下,做点生意”。1950年代初,他与人合伙开起公司,起名“义利行”,从琉球到舟山往来运货,进行买卖。

在基隆,他娶了第二位妻子杨向薇,东北人,信奉回教,后与他生下两男两女。家中原配打听到他在基隆落脚后,也携子找来。直到义利行生意惨败,举家度日艰难,母子才无奈折回家乡,从此天各一方,80年代初才在香港相见。

1973年,杨向薇在儿子国熙赴美读书4年后,也前往美国,一去不回,结束与南怀瑾的婚姻。

古国治说,“我想,她做这个师母应该很苦。家里没钱,一天到晚还聚集了五湖四海的人,她都要来照顾。做南怀瑾子女,心情也是五味杂陈。孩子想见爸爸,想和他谈谈心,但见他需要预约,有时还会被推掉。他的身边总有客人,总围着学生提问,即使见着面,也没时间说上几句话。”随后,他为自己的老师辩解,“他不是无情,而是舍掉亲情——为中国文化事业,他把个人一切都舍掉了。”

在台湾走红

整个50年代是南怀瑾在台的困难时期。1955年,他发表《禅海蠡测》。有弟子记得他写作时的窘态:一手执笔,一手抱起孩子,还要兼顾摇篮里的婴儿。该书出版后,5元一本,乏人问津。

魏承思透露“最初,南怀瑾在台湾航联主席杨管北家的‘奇岩精舍给何应钦、顾祝同、蒋鼎文等一批文官武将讲授中国传统经典,也教他们太极拳一类的运动强身健体。1963年开始在大学授课。先是张其昀创办的文化大学。这是台湾第一家私立大学。”

60年代至70年代中期是南怀瑾在台事业的鼎盛期。1966年,应蒋介石、蒋经国之邀,他在台湾三军各驻地巡回演讲。在高雄岗山空军基地讲《中庸》时,由于倾心儒学及王阳明学说,蒋介石曾亲临现场,“前设布帘,坐在幕后听”。

1970年3月22日,“东西精华协会”在台北召开成立大会,会上,南怀瑾作为主席演说,“本会的宗旨是国际性的,以不营利、不牵涉任何政治活动为原则,以达成人类社会慈善福利,而以东西文化交流融合为目的……”

协会曾面临经费不足。当时南怀瑾的弟子李淑君在台大经济系念书,有一次,她拿着协会资料在课堂上募捐,上课教授当场捐了500元。此人就是李登辉,“好多年之后,这件事却成了南老师和李登辉一段重要关系的因缘。”

1971年5月,“东西精华协会”迁至台北连云街“莲云禅苑”4楼,学员由原先三十多人增至六十多人,南怀瑾授课内容也由禅学扩至传统文化其他领域,先后讲《论语》《庄子》《楞严经》《瑜伽师地论》及中西医理。

1970年代中期,“老古出版社”(老古文化出版公司前身)成立后,《论语别裁》随即问世,“在台湾出版界引起一阵轰动”。

“在台湾,我们从小到高中,必须要背《论语》。一些老师讲解它时,讲得枯燥乏味,跟生活没法结合。为了应付考试,我们又不得不背,不得不读。”古国治谈起《论语别裁》一炮走红的原因,“南老师的书出来后,就与以往不一样。他的解释能与现实结合,讲课风格灵活生动。”

在他看来,当时不乏研究国学的知名学者,香港的钱穆先生,台湾的牟宗三、唐君毅等人,“每个学者都有各自专讲的学术范围。南老师是儒释道都讲,配合文史哲,再加上自己的人生经验,讲得让人信服。”

不过,批评他的人一直都有。“他讲课时天马行空,有些典故引用不对,老实说是有的。学术界的人很严谨,要求讲话要有根据,他们会以学术规范来看待他。关键是南老师是不搞学术的,关于考据的事情他一概不管,他只管道理。”古国治这样说。

尽管对南怀瑾的书稿作过删节,也曾对其《小言黄帝内经与生命科学》持不同意见,但陈士强不赞同南怀瑾去世后,网上呈现出的两极评价,“一边把他捧得过高,一边把他贬得过低,都很极端化。”在他看来,学术有如一座金字塔,有人站在塔尖,“南怀瑾是站在塔底,做普及性工作。”

为什么离开台湾

1976年底,南怀瑾选择在台北闹市区,进行人生中第二次闭关。1979年出关后,成立“十方丛林书院”的佛学院,正式挂牌招生,创办《知见》杂志。

魏承思在《两岸秘史50年》中说:1981年,南怀瑾搬进了台北信义路二段复青大厦。这是一座12层的大楼,他购下从5楼到12楼的所有楼层,开始在这里大规模传道弘法,闻风而来的各界人士越来越多,其中元老班更是将星闪耀,红极一时的“总政战部”主任王升上将、“总统府”秘书长马纪壮、一级陆军上将刘安琪、调查局长阮成章等,都成了南门弟子。5楼讲堂则聚集着一批青年知识分子,包括了李登辉的儿子和媳妇,李传洪、苏志诚等人。

“当时,南怀瑾的寓所门前经常停着一二十辆高级轿车,便衣安全人员也不敢疏忽,整夜在外巡街保卫。这批文官武将听课之余,便在这里谈天说地,纵横议论。碰到晚饭时分,大家就坐下来围成一桌,无拘无束地边吃边聊。有一次,王升戏称南寓像大陆的‘人民公社。此后,这个说法就一直流传下来。”

“开办这个特别班,是他们主动要求的,南老师没办法推却。”古国治记得,这个班的学员,每期十人左右,“他们主要请他讲谋略。他编了一套‘正统谋略学,春秋开始,兵法众多,他将这些全部归入其中。”然而,也是这个特别班,导致南怀瑾最终离开台湾。

魏承思在书中透露,在南怀瑾那里听课的文官武将越聚越多,风声难免不传进蒋经国的耳朵,政界免不了飞短流长。1983年,台湾发生震动当时政坛的大案,即“十信”案。“十信”是台北市第十信用社的简称,国泰财团属下的一间金融机构,主持人是台湾首富蔡万霖长子蔡辰州。此人活跃社交界,也常来南寓听课,并与王升的门下拉上了关系。蔡辰州在这些人支持下当上了立法委员。“十信”舞弊案曝光后,不仅他下马,也波及一批政界要员,其中就有“特别班”学员,如王升、萧政之等,“凡与南怀瑾沾上点关系的大员纷纷失势”。

不久,即有高层人士通过南怀瑾的学生传话,蒋经国说他是“新政学系领袖”。南怀瑾得知后,当场對身边人说,“这个话很重要,我要走了。”

1985年7月5日,南怀瑾带着几名亲近弟子前往美国。

在美时,南怀瑾内心终究不畅快。练性乾在传记中写道:“他把自己看作一个过客,而没有计划要在美国扎根下来……这里不是他自己的国家,加上他对美国向来没有好感……对美国的政治,南老师也很不赞成,对西方特别是‘民主自由、‘人权、‘人道,南老师认为,这些名词都非常好听,实际上都是乱七八糟,乱扯。什么是人权,他自己都搞不清楚。中国的人权思想的确另有一套,都包括在中国文化义理之中。”

“天下大事根本没有秘密可言”

1988年1月13日中午,蒋经国逝世。17天后,在美国隐居3年的南怀瑾突然途经日本抵达香港。2月5日凌晨3点,南怀瑾突然接到全国政协常委、民革副主席贾亦斌的电话,说是要来拜访老友。

魏承思书中说,南怀瑾与贾亦斌是当年成都中央军官学校的老同事。南是政治教官,贾是战术教官,“贾亦斌后成为蒋经国麾下的一员爱将,又是第一叛将。”

当天晚上,两人见面谈了一晚,话题不离海峡两岸关系。南怀瑾索性一语点破,“你说是来看我这个老友的,但谈来谈去都是这些政事。如果你要我回台湾去为你们做说客,是不行的。一来我不在其位不谋其政,根本不想这些事;二来我原就与蒋经国没有什么关系,现在是李登辉当家,我与你一样都是外省人,与他更没关系了。”

“此刻,贾亦斌也不再遮遮掩掩了,接着说,我们知道李登辉是很尊重你的。”

贾亦斌在香港停留近一个月才离港。其间,“与南怀瑾先后有过7次晤谈”。1988年4月21日,南怀瑾再次接到他的电话。这次,贾亦斌为他带来一个朋友:时任中共中央对台工作小组办公室主任杨斯德。入屋坐定后,他反复向南怀瑾表示,北京有诚意与台湾通过和平谈判来解决国家统一问题。4月27日,贾亦斌与杨斯德告辞回京,“带走了一套与南怀瑾的谈话录音,准备向高层领导人汇报”。

他们走后,南怀瑾即令身边弟子将同样一套录音带回台湾,并亲自打电话给苏志诚(台湾前“总统府”公共事务室主任),告知一切,请他快派人过来。

2002年,时任台湾《自由时报》副总编辑邹景雯出版《传略苏志诚》一书。书中提到,1990年,苏志诚首次赴港,奉李登辉之命,邀请南怀瑾回台湾一趟。同年9月8日下午,南怀瑾回到台湾,当晚与李登辉在官邸书房见面,作陪只有苏志诚一人。“南怀瑾对他说古道今,纵论天下以及和平统一的民族大义,也提出了许多具体的建议。他最后说,你先不要管大陆出兵不出兵,蒋家把天下交给你,他们是自己打下来的。你没有威望,要有德望。台湾现在外汇存底有八百多亿美元,你先管内政。蒋经国有十大工程,你应好好利用800亿为老百姓做点事。”

1990年最后一天,在香港的南怀瑾寓所,杨斯德与苏志诚第一次会面,贾亦斌等人在旁。第二天的密谈中,南怀瑾向双方建言献策,“我编一个剧本,你们审查。我建议成立一个中国政经重整振兴委员会,包括两岸两党或多党派人参加,修改历来宪章,融合东西新旧百家思想,为中华文化特色的社会主义的宪法、国号、年号问题都可以在这个委员会内商量,成为全中国人的国统会。这是上策。中策是大陆划出从浙江温州到福建泉州、漳州和厦门一块地方,台湾划出金门马祖,两岸合起来搞一个经济特区,吸收台港等地百年来的经济工商经验。有力出力,有钱出钱,做一个新中国的样版。最重要的是为国家建立南洋海军强有力的基地,控制南沙及东沙群岛,对东南亚—太平洋海域建立管制权力。下策是只对两岸经济、贸易、投资、通与不通的枝节问题商讨解决办法。大家谈生意,交换煤炭石油。”当他谈到两岸合作成立一个经济特区时,在座一致叫好。

第一次密谈结束后,1991年1月3日,南怀瑾给两岸领导人手书一信,分头送出。同年3月29日,两岸密使按事先约定来到香港。此时,南怀瑾已购下坚尼地道的一层公寓,“苏志诚与杨斯德的第三次密谈就改在这里进行。”

由于此前3月15日,郝柏村在答覆“立法委员”质询时说,“反共的政策不变,中共现阶段还是台湾的敌人……让会谈气氛一开始就很紧张。”“南怀瑾见双方的想法几乎是南辕北辙,拖下去只会越拖越僵,就发表自己的意见说,我只提一个‘和平共存,协商统一的8字方针……双方都同声称好,南说,你们对这个方针都叫好,那就签字呀!你们签了,回去双方领导人认可就管用,就是条约;有一方不认可也没关系,这是一句文学语言,妙就妙在这里。”

苏志诚当即表态愿签。“此刻,杨斯德不知说什么是好。他是一个军人,一切要按上级旨意行事,军人只有服从。南怀瑾的建议又是突如其来”。南怀瑾对他说,你就是不敢赌。他不解地问,这怎么能说赌?“南说,政治本来就是赌。”魏承思写道。

10年之后,南怀瑾将这段往事曝光,由魏承思写成一万多字的文字发表,并附上密谈时的多张照片。

“根据南怀瑾的记录,两岸密使会晤时主要以化解两岸敌意、签署和平协议为讨论重心……但后来因苏志诚与南怀瑾失和……还有北京方面怀疑李‘前总统玩两手策略等因素,而中断两岸此一密谈管道。”

邹景雯在书中披露,“密使”事件曝光后,“苏志诚坦言当年当密使的经过,也修正了南怀瑾的部分说法……苏主任承认,这条线最早是‘大国透过南怀瑾牵来的,但后来‘大国方面主动表示要停止这条线,因为南怀瑾‘太复杂了。所以两岸私下的高层对话沟通,南怀瑾其实只知道大约前1/5,后来他和‘大国高层建立起直接管道,就不再透过南怀瑾了。”并且,“苏志诚感觉,南怀瑾很多做法都似乎事先已有安排,会谈时还拍照录音。但两岸关系的推动需要无名英雄,想在历史上留名就成不了大事,遗憾的是,他这位老师就是最后这一关看不破。”

苏志诚等人的发言,让魏承思忿忿不平,“他们都说,南想由此图利,但又举不出半个例子。我实在忍耐不住,就接受台湾东森电视采访,警告苏志诚。”

魏承思还提到,有一次两人谈论人生哲学和政治哲学时,南怀瑾说道,“天下大事根本没有秘密可言。所谓秘密,都是暂时的。往往是因为政治、军事、商业等方面的需要,一开始免得太多人参与而搞乱了,因此不得不暂时只让少数人知道,不是见不得人的事,不必要也没可能永远保密。”

世间须大道,何只羡车行

南怀瑾素来不爱庆生,他认为生日即“母难日”。1990年冬,他母亲过世之际,他却不曾回乡奔丧。练性乾写道,“一切都办好了,但临时又改变了主意,南老师还是留半步,没有跨过罗湖桥。”后由他的几个学生代他回去,操办丧事。

“他在台湾是非常思念母亲的,”古国治回忆道,“我们只知道那段,他内心很矛盾,脚伸出去又退回来,而原因他不说。他有他的顾虑,就让它成为一个谜吧。”

更成谜的是,直到去世,他也没回过故乡。面对这一问题,他的弟子回答多是“不可知”或“不可说”。有人隐晦地提到两件事,一是他父亲之死;二是他参与修建金温铁路历程。

南怀瑾的父亲南仰周,1949年前曾当选地方乡长,解放初被人民政府宣判死刑,后又在即将执行枪决前改为无期,1957年病死在杭州附近的一所监狱中。家人仅获一纸通知,无法料理后事。三十多年过去,南怀瑾在家乡的二子,颇费周折,“最后在一个乱葬岗上找到了祖父的遗骸,在当地火化后,带回故乡。”1978年,南怀瑾收到次子小舜写来的信,方知父亲的悲凉结局。

1988年4月,小舜来港探望南怀瑾,温州政府外联办公室官员李景山陪同前来。李景山转达市政府的要求,“我们想修建金温铁路,带动当地经济发展。请南老出面号召一下,国内就好办事。这是当地16个县、1500万父老乡亲的期望。”

金溫铁路全长251公里,有隧道35公里,桥梁14公里,全线地形复杂,施工困难。从孙中山先生于《建国方略》中绘出蓝图到此时,八十多年间经历曲折,先后倡修7次,均未成功。

“他常说,修铁路是傻瓜才做的。以国内现有的种种条件,一条铁路修成,要等好几年的时间,至于收回成本,快则10年,慢则20年,说到赚钱,那就是30年的事了。除了命长,谁肯等这么久。”

“开始谈铁路的时候,大家叫他领个头,用国内现在的话说,叫‘牵头。他当时也就答应了,同时声明:他没有钱。但是,既然答应了,他就一定要把这条铁路修出来。他说:钱有什么了不起!钱是靠人想办法找的。”

金温铁路从申请报批到工程完工,共投资30亿元,费时近十年。在《传统文化与经营哲学——南怀瑾与金温铁路》一书中,南怀瑾弟子、金温铁路建设总指挥部总顾问侯承业说:1989年2月,南怀瑾请贾亦斌为代表和温州市政府在上海初步商谈合作铁路。同年10月,派弟子李传洪等人在浙江与对方签订合作意向书。1992年2月,南怀瑾的香港联盈兴业公司代表和浙江省副省长在港签订合资修建铁路合约,与浙江地方铁路公司合办浙江金温铁道开发有限公司。中间,向美国摩根士丹利投行融资1200亿美元,成立股份公司。1997年,金温铁路全线铺通,南怀瑾将全部股份转让浙江方面。

书中同时披露,其间,南怀瑾数次给地方政府及相关人士发去信件与录音,流露出他为家乡修路,做好事反觉受挫的心绪:

1991年11月8日晚,他在香港寓所让地方官员带给“各级领导”这样一段录音——“国内办事,没有一件是快的,使你头痛得不得了。换句话说,我们讲国内,不能批评它没有制度,它有制度,但它那一套制度是不符合现代化的,不符合开放政策的社会。每一件事,签约也好,合资也好,你想做好一件事把钱汇进去,做好事都有困难……”

1994年1月,致浙江省政府领导信中,是这么说的——“老拙离开家乡四十余年,对国内官场习气或未够了解,故以为,金温铁路既系一省之大事,省府方面起码能派一位副省长级大员综绾其责。讵料贵府仅成立一个仅三四级层次之公司应付,以致数年来省府本身竟不知何人负责联系者,宁非咄咄怪事?每次有事,我方公司欲向贵府请示洽谈,其困难程度似乎比皇帝时代晋见一品大员尤甚。”

1997年8月8日,侯承业出席金温铁路全线铺通仪式时,朗读南怀瑾的诗句,“世间须大道,何只羡车行”,“我想他在说世间须有大道,是一个通往人心的大道。”

(参考资料:练性乾著《我读南怀瑾》;魏承思著《两岸秘史50年》;邹景雯著《传略苏志诚》;侯承业编著《传统文化与经营哲学——南怀瑾与金温铁路》;刘雨虹著《南怀瑾先生侧记》)