剖宫产术前介入治疗15例临床分析

吴 晓,孙红霞

(苏州市立医院本部妇产科,江苏苏州,215002)

近年来,剖宫产数量不断增多,凶险型前置胎盘伴胎盘植入的发生率明显上升,尤其对于大面积植入的患者往往因为术中胎盘剥离后出血汹涌、迅猛,无快速有效的止血方法而必须切除子宫。随着B超诊断水平的提高,凶险型前置胎盘伴胎盘植入的术前诊断率有明显升高,从而使产科医师对此类患者在术前有充分准备。随着介入技术在产科的应用,为凶险型前置胎盘伴胎盘植入提供了新的治疗手段。现将15例术前置管产前诊断凶险型前置胎盘伴胎盘植入病例进行回顾性分析。

1 资料与方法

1.1 一般资料 2008年10月至2011年10月苏州市立医院收住院分娩产妇共37 924例,其中有剖宫产史者1738例,凶险型前置胎盘85例。选取凶险型前置胎盘伴胎盘植入患者15例为治疗组,年龄25~38岁,其中有人工流产史13例、剖宫产史15例、二次剖宫产史 3例,孕龄35+3~38+2周,产前彩超检查均可见胎盘位于子宫下段提示前置胎盘,并显示子宫肌层与胎盘间无明显界限,彩色多谱勒血流图有血流交通,其中有1例显示膀胱壁与胎盘之间有穿透血流。选取同期B超诊断凶险型前置胎盘伴胎盘植入的近足月患者30例作为对照组,年龄20~37岁,其中有人工流产史24例、剖宫产史30例,二次剖宫产史7例,孕龄35~38+4周,此30例患者仅行剖宫产或于剖宫产术后采用介入治疗。两组患者的年龄、孕龄等一般资料相比,差异无统计学意义,具有可比性。

1.2 治疗方法 对B超诊断为凶险型前置胎盘伴胎盘植入的15例患者于剖宫产术前在数字减影血管造影下,以Seldinger法行右侧股动脉穿刺置管,5%Simmon's导管在导丝引导下分别插入双侧髂内动脉。剖宫产术前大量备血,开通静脉通道,手术予以腰硬联合麻醉,术中持续心电监护。术中直视下证实为胎盘大面积植入甚至达浆膜面者,立即输血,同时尽量避开胎盘附着部位行剖宫产术。娩出胎儿后以大棉垫填塞子宫下段宫腔,以压迫止血,不使用缩宫剂,立即转由介入科行动脉栓塞术。以吸收性明胶海绵栓塞双侧髂内动脉而达到迅速止血的目的,再退至肾动脉水平,再次造影,以防卵巢动脉或髂外动脉分支为子宫供血致栓塞失败,待造影证实栓塞完全后剥离胎盘。如胎盘植入面积大且深可能累计膀胱者,下推膀胱,予以亚甲紫灌注,避免造成膀胱损伤。若已证实有膀胱破裂者予以修补。对子宫肌层甚至浆膜面的胎盘尽量切除,八字缝合创面止血。术后监测人绒毛膜促性腺激素值至正常。对照组仅行剖宫产或于剖宫产术后行置管介入治疗,介入治疗方法同上。

1.3 统计学方法 采用SPSS 19.0软件进行统计分析,计数资料采用χ2检,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

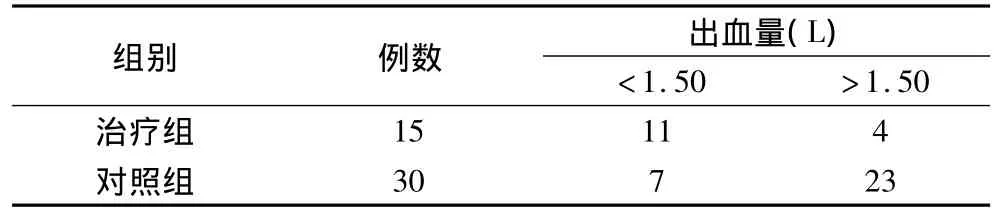

2.1 出血量的比较 治疗组15例患者中,产后出血量最少为0.50 L,最多为 3.00 L,平均出血量 0.85 L。对照组30例患者中,产后出血量最少为0.50 L,最多为8.00 L,平均出血量 1.50 L。对照组出血量>1.50 L的患者所占比例明显多于治疗组,两者相比差异有统计学意义(χ2=10.42,P <0.005)(表1)。

表1 治疗组与对照组出血量比较

2.2 休克病情况的比较 治疗组15例患者中,有3例出血量>2.00 L,并出现休克,占20%;对照组30例中,出现休克20例,占66.7%。对照组发生休克例数明显多于治疗组,比较差异有统计学意义(χ2=8.72,P <0.005)。

2.3 子宫切除的比较 治疗组15例患者中无一例子宫切除,对照组30例中有15例行子宫切除术,对照组子宫切除数明显高治疗组,比较差异有统计学意义(χ2=11.25,P <0.005)。

3 讨论

3.1 凶险型前置胎盘伴胎盘植入的发生及诊断有研究报道,既往有剖宫产史者发生前置胎盘的危险性比正常孕妇高6倍[1]。同时剖宫产史是胎盘植入的好发因素之一。近年文献报道[2],胎盘植入发生率有升高趋势,且70.2%合并前置胎盘,而在前置胎盘中植入胎盘的发生率为9%。此次回顾性分析凶险型前置胎盘伴胎盘植入占凶险型前置胎盘的17.6%,所占比例比较高。故对于凶险型前置胎盘者,需行彩超仔细排查胎盘植入。经腹彩色多普勒是目前临床诊断此类患者最简便、经济的方法,能很好地反映血流变化情况。目前彩超诊断胎盘植入假阳性及假阴性较多,故彩超诊断胎盘植入特异性、敏感性有待于进一步提高。特别是患者有高危因素时(孕妇年龄>35岁、多次流产史、剖宫产史和前置胎盘类型为中央性),超声医师在检查时应特别注意,提高诊断的准确性。另外,甲胎蛋白升高者排除胎儿神经管畸形,如高于正常值2~5倍,或血清细胞角蛋白活性升高亦提示胎盘植入可能[3],但彩超诊断胎盘植入的特异性较高。

3.2 凶险型前置胎盘伴胎盘植入的传统治疗 凶险型前置胎盘伴胎盘植入危险性大,常致术中大量快速出血,易发生休克,甚至危及产妇生命。传统治疗以手术治疗为主,若为小面积植入,出血量不多,一般行保守治疗[4],胎盘剥离+部分子宫肌层锲形切除+创面缝扎,术后随访人绒毛膜促性腺激素值,必要时给予甲氨蝶呤化疗。保守治疗失败者或大面积植入甚至深达子宫浆膜层患者,如强行剥离胎盘常致出血汹涌,无法进行子宫局部创面缝扎,可行子宫动脉结扎术、髂内动脉结扎术甚至子宫切除术,子宫切除术虽能达到止血的目的,但是以器官丧失为代价,对患者以后生理、心理都会产生负面影响,使患者生活质量降低[5-6]。因此,迫切需要一种能保全子宫的有效止血方法,而介入治疗使之成为可能。

3.3 剖宫产术前介入治疗凶险型前置胎盘伴胎盘植入的优势及展望 子宫主要由双侧子宫动脉供血,子宫动脉源自于髂内动脉,并是后者的终末支,这为产科介入治疗提供了解剖学基础。子宫动脉栓塞术在凶险型前置胎盘中的治疗价值已得到肯定[7],Cheng 等[8]认为产后出血患者一般保守治疗处理后效果不佳,应首选动脉栓塞治疗,而不是传统的手术治疗。目前用盆腔内动脉栓塞技术治疗产后出血在国外已广泛应用,成功率高达85%~95%[9],明显高于盆腔动脉结扎术。对于介入治疗的安全性,目前研究表明其对卵巢功能及生育无明显影响[10]。

目前临床大部分仅限于产后置管行介入治疗产后出血[11]。凶险型前置胎盘伴胎盘植入术中出血往往汹涌,剖宫产术后再行介入治疗需花费一定时间,常常耽误抢救时机。此次研究于剖宫产术前置管,胎儿娩出后即行数字减影血管造影下动脉栓塞术,这种方式不仅避免了胎儿射线暴露,并且为抢救患者赢得时间,明显减少了出血量,减少休克等并发症,并且最大可能保全子宫,值得临床大范围推广。剖宫产术前置管对凶险型前置胎盘患者是一种新型有效的治疗措施,具有快速、有效、安全、创伤小、可保留子宫等优点,能预防产后出血及迅速止血。但仍有一些临床问题值得探讨,如何把握术前预置管的指征,对于前置胎盘彩超未提示胎盘植入患者估计产后出血风险大的是否也可剖宫产术前预置管,可视术中情况决定是否动脉栓塞。同时进一步提高胎盘植入诊断准确率,有利于决定是否术前置管,从而减少产后出血,保全子宫。

[1]李金全,贺玲.中央型前置胎盘50例临床分析[J].中华妇产科杂志,2000,5(4):685.

[2]Amnnstrong CA,Harding S,Matlhews T,et al.Is placenta accreca catching up with us?[J].Aust N Z J Obstet Gynaecol,2004,44(3):210-213.

[3]Moodlay J,Ngambu NF,Corr P.Imaing technigues,to identify morbidly adherent placenta pracevia:a prospeetve study[J].J O bstet Gysecol,2004,24(7):742-744.

[4]黄维新.植入性胎盘的保守治疗[J].中国实用妇科与产科杂志,1999,15(5):271.

[5]顾晓春.子宫切除术对性生活的影响及心理干预[J].浙江中医药大学学报,2009,33(2):282-283.

[6]卢丽娜,康佳丽,邓玲红,等.三种子宫切除术对卵巢功能及女性心理影响的分析[J].中国现代医学杂志,2002,12(11):18-20.

[7]Winograd RH.Uterine artery embolization for postpatum hemorrhage[J].Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol,2008,12(6):1119-1132.

[8]Cheng YY,Hwang JI,Hung SW,et al.Angiographic embolization for emergent and prophylactic management of obstetric hemorrhage;a four-year experience[J].J Chin Med Assoe,2003,66(12):727-34.

[9]Descargues G,Dourrin F,Degre S,et al.Abnormal placentation and selective emolization of the utrerine arteries[J].Eur J Obstet Gynecol Reprod Bib,2001,1999(1):47-52.

[10]陈春林,刘萍,马奔,等.对重度产后出血介入治疗安全性的评估[J].中华围产医学,2002,5(3):186-189.

[11]Irion O,Terraz S,Boulvain M,et al.Postpartum hemmorhage:preventionand treatment by arterial embolization and activated recombinantfactor Ⅶ[J].Rev Med Suisse,2008,4(176):2269-2270.