交通基础设施与中国人口迁移:基于引力模型分析

马 伟,王亚华,刘生龙

(1.清华大学公共管理学院,北京100084;2.中国社会科学院数量经济与技术经济研究所,北京100732)

一、引言

第六次全国人口普查主要数据公报显示,与“五普”相比,中国人口省际分布发生了重大变化,一些省市人口快速增长,如北京、上海、天津、广东、浙江等地区;一些省市人口出现负增长,如重庆、湖北、四川、安徽、甘肃等地区。最明显的例子是广东省总人口达到1.04亿,超过河南省9400万人,成为中国人口第一大省。这背后的重要原因就是跨省人口迁移规模越来越大并不断积聚,从而导致了人口地区分布的重大变化。

关于人口迁移的概念,国际人口科学研究联合会1982年的界定为“人口在两个地区之间的地理流动或者空间流动,这种流动通常会涉及到永久性居住地由迁出地到迁入地的变化”①参见 Ravenstein,E.G.,“The Laws of Migration”,Journal of the Statistical Society of Landon,Vol.48,No.2,1885,pp.167-235. 参见 International Union for the Scientific Study of Population(IUSSP),Multilingual Demographic Dictionary,second edition 1982,http://en-ii.demopaedia.org/wiki/80。。国内学者中魏津生较早提出人口迁移的定义:“发生在国内不同省区或县(市、市辖区)之间的各类改变户籍登记常住地的人口移动以及发生在各经济类型地区之间的和各自然类型地区之间的具有人口学意义的改变户籍登记常住地的人口移动”[1]。进入1990年代,民工潮涌入城市,出现了大量非户籍迁移。一些学者侧重从时间和空间两个角度更宽泛地来界定人口迁移,而非局限于户籍的变动[2]。与人口流动相比,人口迁移的特点在于时间相对较长,并且以定居为目的。实际上,自改革开放以来,随着经济的发展、市场的活跃和人口户籍限制的放松,人口迁移速度越来越快、规模越来越大②参见李薇:《我国人口省际迁移空间模式分析》,《人口研究》,2008年,第32卷第4期。。

那么,一个值得思考的问题摆在面前:为什么中国人口迁移越来越多?其背后的影响因素是什么?回答这个问题不仅需要总结人口跨省迁移的规律,更需要对主要影响因素进行深入剖析。事实上,人口跨地区迁移是一个人口或者劳动力要素的优化配置过程。在人口跨地区迁移过程中,不管是“推力”,还是“拉力”,都应置于工业化和城镇化的经济转型背景之下。因为,不管是人口从农业向工业等现代产业转移,还是从农村地区流向城市地区,通常会导致人口的跨地区迁移,特别是跨省迁移。具体来看,除了影响人口迁移的一般因素——收入差距之外,中国特殊的国情使得我们还必须对制度限制和地理障碍这两个特殊因素给予高度关注。

在关于中国人口迁移的研究中,一些文献论证了区域或者省际之间的经济发展差距和空间距离对人口跨省迁移的影响,还有一些文献讨论了人口迁移存量以及失业率、人均耕地等多种影响因素[3-8]。但是,交通基础设施对人口迁移的影响却很少有人涉及。实际上,改革开放以来,伴随着中国进入经济黄金发展期,中国交通进入历史上发展最快的时期,已经使中国跃居世界交通大国之列,这一过程堪称是世界现代历史上的一次“交通革命”[9]。以铁路为例,近三十年来的铁路大发展,中国铁路营运里程已达到9万多公里,居世界第二位,铁路主要运输指标跃居世界第一位。中国已在全国范围内形成一个超大铁路网,这无疑大大缩短了各地区之间的交通时间,势必对人口迁移产生巨大的推动作用。一些学者已经围绕交通基础设施建设对经济发展的影响进行了深入研究[10-12]。个别学者以铁路里程来代表空间距离以分析距离与迁移率或者人口迁移之间的关系,但这本质上还是在研究距离对人口迁移的影响,而非交通基础设施的改善对人口迁移的影响。

本文拟以引力模型为基础,以跨省城乡收入差距、人口规模等为控制变量,加上相邻变量、边界变量、空间距离等空间变量,着重对交通基础设施改善对改革开放以来人口迁移的影响进行深入研究。本文的特色之一,是利用火车交通时间的变化表征交通基础设施的改善,进而揭示交通基础设施进步对中国人口迁移的影响。本文研究结果表明,交通基础设施改善带来的交通效率的不断提高,大大促进了中国人口迁移的速度和规模。中国改革开放以来的交通基础设施建设,不仅促进了“物流”[13],还促进了“人流”,从而加速了国内要素市场的一体化和经济发展。

二、引力模型及其应用文献

Mij为 i到 j的迁移人数,Pi、Pj分别为 i和 j的人口数,Dij为i到j的距离,k为系数。通过对数线性化以及调整,该模型公式转变为:其中,a0=lnk。

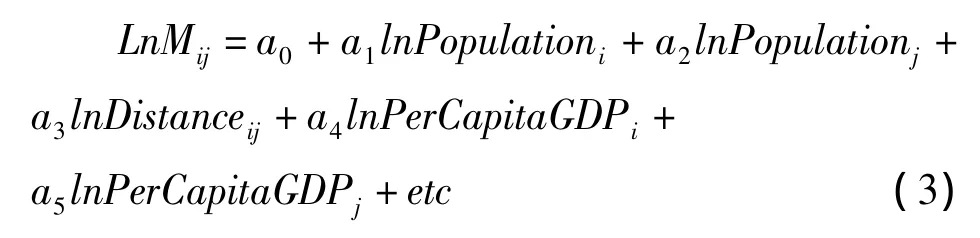

与此同时,不少学者对模型进行了扩展,逐步将收入、教育、年龄、政治因素等诸多因素纳入到引力模型中,以增强解释力[19-25]。很多文献将GDP总量或人均 GDP、人口总量、FDI、受教育年限、居民收入等因素加入到该模型之中,如下:

近年来,一些学者继续运用并扩展引力模型来分析地区之间人口迁移与劳动力流动,例如委瑞内拉的区域迁移、美国州际人口迁移[26-27]。这一方面是由于中国人口迁移研究起步较晚,更重要的原因是中国一直缺乏省际人口迁移的数据。直到1987年,中国1%人口抽样调查资料开始记录省际人口迁移数据(1982-1987年);随后,1990年、2000年两次全国人口普查及1995年、2005年两次1%全国人口抽样调查资料搜集了1985-1990年、1995-2000年、1990-1995年、2000-2005年的人口迁移数据。这时期研究中国人口区域或者省际迁移的文献开始出现,这些文献采用了多种研究方法,例如因子分析法、迁移率、Logit模型、C-D生产函数、Narayana人口迁移修正模型、人口迁移选择指数法等[28-33]。此外,还涌现出一批分析中国农业剩余劳动力省际流动的文献②2005年前有关研究文献综述讨论参见ZHAO,Zhong“Migration,Labor Market Flexibility,and Wage Determination in China:A Review”,The Developing Economies,XLⅢ -2,2005,pp.285-312.以及文献综述[34]。

截至目前,虽然分析中国人口迁移的文献已经很多,但是应用引力模型对中国省际人口迁移进行实证分析的文献依然相对稀有。部分学者根据1990年人口普查或1995年1%抽样人口调查的单期数据,使用引力模型对中国省际人口迁移进行分析[35-36]。还有个别学者使用引力模型对不同时期的人口迁移进行了比较分析。在数据使用上,这些文献以截面分析为主,尚未对1987年、1995年与2005年1%抽样调查之间进行历史比较和面板数据分析。这说明,目前的人口迁移研究,既缺乏以引力模型来深入分析中国跨省人口迁移,更缺乏交通基础设施改善对跨省人口迁移影响的研究。本文引入火车通行时速提高表征交通基础设施的改善,利用引力模型研究交通基础设施进步对人口跨省迁移的具体影响以及其机制。

三、模型与变量说明

在中国的跨省人口迁移中,继承引力模型的基础部分,人均国内生产总值(PCG)、人口规模(POP)理应成为影响人口迁移的变量。此外,我们还应当引入若干个其他的影响因素,包括教育(EY)、收入差距(Ui/Rj)、边界条件(DOMij)、火车交通时间(THij)、相邻(ADJij)等变量。以下变量中,下标i表示迁出地,j表示迁入地,合计共12个变量。本文将按照模型(4),根据三次全国1%抽样调查数据,构建为若干个引力方程,对相关变量进行检验和比较。

综上,本文的实证模型设定如下:

在模型中,因变量为跨省人口迁移(Migrationij)。跨省人口迁移可以分为户籍变动的省际迁移和户口未变的省际迁移。由于历次人口调查数据中对人口迁移定义的微妙差异(见表1),本文为了更便于使用历次全国人口普查或抽样调查数据,将省际人口迁移定义为,离开户口所在地6个月以上,跨越省界的人口空间移动现象①需要解释的是“离开户口所在地”是指户口没有发生改变的人口迁移与流动。伴随着户口改变的人口迁移系公安局系统统计的机械变动人口,而非本文所讨论的人口迁移。。需要指出的是,由于1990年人口普查将人口迁移时间界定为1年以上。这样,不同年份在迁移时间规定的差别对地区之间的分布会带来一定影响,尽管如此,我们仍然可以比较不同年份之间迁移流向的变化②参见蔡昉、王德文:《作为市场化的人口流动—第五次全国人口普查数据分析》,《中国人口科学》2003年第5期。。这是因为1985-1990年之间的人口迁移规模相对较小,且迁移的分布、趋势与方向是一组空间互动的概念,对于分析人口省际迁移的决定因素的影响就会更小;至少,仍然可以从比较分析中查探省际人口迁移的基本趋势和一般规律;加上,对1987、1995、2005年三次1%抽样调查数据的历史分析与比较研究,可以补充对人口迁移的深度分析。新中国建立以来,分别在 1953、1964、1982、1990和2000年进行了五次全国范围的人口普查,2010年第六次全国人口普查主要数据已经公布,但是省际迁移人口数据尚未公布。除了人口普查之外,国家还在1987、1995、2005年分别进行了几次1%的全国人口抽样调查。由于人口普查以及人口抽样调查的标准往往略有差异,难以对历次人口普查以及其与1%抽样调查之间进行全面比较(参考表1)。为了更准确地进行比较分析,有效利用全国数据,本文选择1987、1995和2005年1%人口抽样调查数据组成面板数据,进行引力模型的回归分析。这三次抽样调查(1982-1987、1990-1995、2000-2005)基本可以反映改革开放后的三个阶段,改革初期③1984年,允许务工、经商等从事服务业的农民自带口粮在城镇落户。1985年,公安部颁布《关于城镇暂住人口管理的暂行规定》,允许暂住人口在城镇居留。、市场经济导向确立时期④邓小平南巡讲话,使市场导向的改革最终确立。、市场经济基本确立时期⑤随着户籍制度改革,这时期的要素流动,尤其是劳动力流动更加自由,导致民工潮达到高潮。。这样,可以深入比较三个时期的省际人口迁移的特征和机制。

采用ELISA法检测小鼠血清中抗ds-DNA抗体、IgG、IgM、TNF-α、IL-6、IFN-γ水平,按照相应试剂盒说明书进行操作。

对模型中自变量的含义及数据来源说明如下。

火车交通时间(THij)。空间距离是引力模型中的经典变量和必要变量,已经有大量的文献论证了空间距离对人口迁移的影响。尤其是在中国,距离的影响更加明显。但空间距离本身是一种物理距离,并不能反映经济发展和技术进步所带来的交通效率改善。相反,用火车交通时间的缩短表征的交通基础设施改善则既能体现空间距离的远近,又能反应交通设施建设带来的效率提高。“中国地域辽阔,铁路是跨省迁移的主要交通方式”⑥参见蔡昉、王德文:《作为市场化的人口流动——第五次全国人口普查数据分析》,《中国人口科学》,2003年第5期。。每年一度的春运高峰就能明显印证交通在人口迁移中的重要作用。交通基础设施的改善能够在实际中减少迁移成本,特别是在国土面积广大的中国,交通距离应该是影响人口迁移的重要变量。为了既能反映省际之间的交通里程大小,又能切实反映交通设施的改进和速度效率提高,本文选用各省会城市之间的火车最短时刻分钟来表示,即火车交通时间。在具体计算上,分别选取抽样调查数据的起始年份,即1982年、1990年、2000年三年的火车时刻列表,计算每个省会城市到每个省会城市之间的最短火车交通时间(分钟),在计算中会减去旅途中的停站时间、转站时间和等待时间,即净火车交通时间。该指标数据来源中国铁道出版社分别于1982年、1990年、2000年出版的《中国铁路列车时刻表》。

表1 人口调查中省际人口迁移概念比较

收入差距(Ui/Uj)。很多研究已经表明,地区收入差距是人口迁移的重要原因。王桂新(1993)使用1985-1990年间的省际人口迁移进行分析,结果表明我国省际人口迁移的宏观流向主要表现为从西部经济相对落后地区向东部经济发达地区;李树茁(1994)以1987年1%人口抽样调查与1990年人口普查数据为依据,对80年代省际人口迁移进行比较分析,认为省际迁移与各省经济发展水平有关;Fan(2005)使用1990和2000年两次人口普查数据,发现区域差距等变量能够很好地解释人口的迁移与流动。此外,在中国的人口迁移中,城乡人口流动,尤其是落后地区农业剩余劳动力向发达地区的迁移与流动,是人口迁移的重要、甚至主要组成部分。城乡收入比大的地区意味着农村更加贫穷,那么这些农村居民将会更加有可能进城务工。因此,衡量收入差距不能仅仅使用地区之间的经济差距,还必须加上城乡差距,才能更全面地反映人口迁移背后的收入差距因素。为了更有效衡量省际之间人口流动的收入差距,本文收入差距不是指每个省份内部城乡居民收入差距,而是指每个省份的城市居民收入除以每个省份的农村居民人均纯收入,也就是迁入地区城市居民收入(Ui)除以迁出地区农村居民人均纯收入(Uj),即Ui/Uj。该指标的优势在于既包括了城乡收入差距,也包括了地区发展差距。该指标涉及到的城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入同样选取起始年份,即1982、1990、2000年,数据来自于《新中国六十年统计资料汇编》。如果个别省份在某些年缺少居民收入数据,则使用其最邻近的年份数据进行替代。

人均GDP(PCG)和人口规模数据(POP)。一个省人均GDP就代表着该省的经济发展水平和贫富程度,进而就表征了该地吸引人口、吸纳劳动力的“引力”大小。与此同时,人口规模的大小则客观地造成“推力”或“拉力”,从而使人口迁出或者迁入。为了分析一致,该指标数据与收入差距做出同样处理,即:选取1982、1990、2000年为起始年份;数据来自《新中国六十年统计资料汇编》;在个别省份出现数据缺失时,以最邻近的年份数据进行替代。

受教育年限(EY)。一个地区或者城市的人均受教育年限在很大程度上能够反映这个地区的社会发展水平和质量。同时,接受更良好的教育,会得到更宽广的视野、更具竞争力的基本技能或者技能的学习能力,从而使人更有可能做出迁移的决定。在本文中,以人均受教育年限来表示受教育水平。各省份人均受教育年限1982、1990年的数据来自胡鞍钢等(2001)的计算,2000年的数据由笔者根据胡鞍钢(2001)的计算方法计算得出[37]。

边界效应(DOMij)。以往研究中,边界效应变量往往被应用于地区间贸易问题上。但实际上,边界效应对人口迁移也有重要的影响作用。从人口迁移省际矩阵数据可以得知,省内迁移人口占总迁移人口的绝大多数。例如,2005年全国1%抽样调查中,全国人口迁移总数为1607.78万人,其中省内迁移达1557.37万人,即96.86%的人口迁移属于省内迁移。这说明,省内与跨省迁移具有明显的差异。因此,边界条件应当是影响人口省际迁移的重要因素。在本文中,DOMij=1表示省内迁移,DOMij=0表示省际迁移。

相邻与否(ADJij)。相邻不仅仅意味着地理距离近,往往还代表着更紧密的交通设施网络、经济贸易往来和教育文化交流。因此,人们迁向邻省的可能性是比较大的。这意味着是否相邻有可能是影响人口迁移的一个非常重要的变量。在本文中,ADJij=1表示相邻,ADJij=0表示不相邻。

时间虚拟变量。在中国,人口迁移的规模在很大程度上取决于人口迁移的限制,即包括户籍在内的制度变量。中国政府对人口流动的政策也是一直处于变化之中。总体来看,改革开放以来,人口迁移的限制是逐步减少的。那么,人口迁移限制的减少、甚至取消必然能极大地促进本政策压抑的人口迁移。因此,公共政策及其变化是影响人口迁移的重要变量。本文中设置 D1982、D1990两个虚拟变量来反映1982-1987、1990-1995、2000-2005三期公共政策上的变化。即D1982=1意指1982-1987年,D1990=1意指1990-1995年,D1982=0且D1990=0意指2000-2005年。在本文中,该虚拟变量代表着政策的变化,作为控制变量,使得模型能够控制制度变迁和时间变化的影响,从而更准确地分析火车交通时间和收入差距等变量对人口迁移的影响。

四、回归结果与讨论

由于由火车交通时间所表征的交通基础设施是本文研究的重点,收入差距(Ui/Rj)、火车交通时间(THij)、相邻条件(ADJij)、边界条件(DOMij)等收入差距和空间地理因素将作为主要控制变量进行考核。与此同时,人均国内生产总值(PCG)、人口规模(POP)、教育(EY)等则作为引力模型的经典控制变量,先后引入模型之中。为了能够进行历史比较和面板分析,本文构建14个引力方程,其中方程1至3分别为三个时间段(1982-1987、1990-1995、2000-2005)的截面分析,用以比较分析不同时期铁路交通距离(火车交通时间)对人口迁移的影响;方程4至14为面板数据的回归分析,包括最小二乘法、固定效应、随机效应三种回归方式,用以查探火车时速的进步对于人口迁移的总体影响,实证结果见附表1。

(一)横截面分析

在横截面分析中,我们假设人口迁移受到火车交通时间、收入差距及其他空间变量、制度(时间)变量的影响。从分析结果来看,收入差距、火车交通时间、边界条件、相邻条件、制度虚拟变量都表现出非常强的显著性(p值均达到了千分之一的显著性水平),这表明这些变量都是影响人口迁移的重要变量。

比较三个时间段的人口迁移,我们发现进入90年代后,火车交通时间对于人口迁移的影响也更加明显(系数绝对值:从0.81上升至1.16),火车交通时间的缩短导致了更大规模人口迁移,这表明大规模的交通基础设施建设的确给人们带来了迁移的便利性,降低了迁移的距离成本和心理成本;与此同时,收入差距对人口迁移的正向影响明显提高,边际迁移弹性从0.8提高到1.2左右。这反映出90年代以后,由于人口流动限制的解除,交通基础设施改善和收入差距带来的驱动力得到进一步释放,从而使边际人口迁移规模迅速增大。从边界条件系数可以看出,人口迁移中总是有更多的人是在省内迁移,并没有跨出省界。只是进入2000年以后,随着人口迁移规模的扩大,省内迁移的人口提高得更快。不过,从相邻条件来看,越来越少的人选择迁移到邻省,其边际弹性均呈下降趋势,从1982-1987年间的1.11下降至2000-2005年间的0.63。这是合理的,因为随着交通设施的改进和交通网络的建设,人们有条件跨出省区,寻找更高收入并迁往更发达地区。换句话说,相邻与否已逐渐淡出迁移人口的影响因素。这一方面是由于是否相邻和迁移成本之间具有一定程度上的相关性,但并不具有完全相关性,另一方面是由于交通基础设施的改善改变了空间地理本身的远近,尤其是铁路干线沿大城市而连通各地,使得人们迁往北京、上海、广州等发达地区的交通成本相比邻省下降幅度更大。

总体上看,不管是80年代(1982-1987)、90年代(1990-1995),还是 21世纪初(2000-2005),交通基础设施-火车交通时间变量都是非常显著的,也是非常有影响力的,系数值维持在0.8097-1.1585的水平。这表明交通基础设施-火车交通时间能够显著地促进人口大规模迁移。

(二)面板分析

各个控制变量在方程4-12中,是分别单独引入的,以便看到各个控制变量与人口迁移之间的直接关系;在方程12至14中,则同时引入所有控制变量,以便能充分认识和反映收入差距、火车交通时间等变量对人口迁移的综合性影响,并同时进行普通最小二乘法、固定效应、随机效应三种类型的回归分析,以便更全面地分析和比较。

结果显示,本文的主要分析变量交通基础设施改善即火车交通时间缩短非常明显地促进了人口迁移。从火车交通时间(THij)来看,方程4-8的OLS系数维持在-1到-0.8之间的水平,这说明火车交通时间作为实际交通距离的体现,对人口迁移的确起着明显的影响作用,OLS估计和随机效应估计的显著性均达到千分之一;在方程9至12中,虽然OLS和随机效应模型均系数值大幅度下降,大致降至-0.897到-0,52之间,但该结果仍然说明火车交通时间缩短对于人口迁移的促进作用是非常显著的;即使是固定效应模型,系数值仅有-0.1186,且没有通过显著性检验,但这在很大程度上是由于固定效应模型本身的特点。比如,边界条件(DOMij)和相邻条件(ADJij)两个重要控制变量在固定效应模型中失去作用,而在人口迁移中,省内迁移一直都是迁移的主要部分,邻省迁移也是人口迁移的重要方向。由于火车交通时间最能代表现实意义上的交通成本和心理成本,火车交通时间越长,迁移成本越高;时间越短,迁移成本越低。同时,由于火车一直是我国人口跨地区流动的主要交通工具,其基础地位是汽车和飞机等其他交通工具无法取代的。因而,火车交通时间的缩短必然会大大促进人口流动和人口迁移;加上公路、轮船、飞机等交通工具的迅速发展,则进一步促进了大规模的人口迁移。简而言之,我们就可以明显地看出火车交通时间对人口迁移的影响:两地之间火车交通时间越长,迁移人口越少;火车交通时间越短,迁移人口越多。

同时,主要控制变量收入差距和空间地理因素也都非常显著地影响人口迁移。收入差距(Ui/Rj)作为影响人口迁移的主要因素之一,非常显著。在方程6至12中,收入差距总体上达到了0.001显著性;除了方程11,其它方程(包括方程12)均能达到0.05以及以下水平的显著性。这反映了收入差距的确是影响跨省人口迁移的主要变量之一。从 OLS 系数值来看,方程8、9、10、11、12、13、14的系数值相对较低,而方程4至7的系数值在0.85到0.98之间①可以看出,凡是收入差距和人均GDP同时出现的时候,系数值就会降低。这种差异性源于城市居民人均可支配收入、农村居民人均纯收入和人均GDP之间较强的相关性,且本身在一定意义上反映了地区间人均GDP差异,即:lnPCGi-lnPCGj=ln(PCGi/PCGj)。这说明方程4至7更能代表收入差距本身对人口跨省迁移的实际影响力,即弹性在0.85到0.98之间。。与此同时,地理因素对人口迁移影响非常大。首先来看边界条件(DOMij)和相邻条件(ADJij),二者显著性均达到了千分之一的水平。这表明,边界和相邻两个因素是影响人口迁移方向的重要变量。OLS估计系数显示,边界条件(DOMij)系数值都达到2.5以上,多数维持在3以上,这表明人口迁移多数还是省内迁移,迁往省内是人口迁移数量的主要部分;相邻条件(ADJij)边际迁移弹性达到0.79到1.29之间,这表明人们具有一定的迁往邻省的偏好,相邻与否对人口跨省迁移的影响也是重要的。

此外,引力模型常用的人均GDP等控制变量也表现出了所预期的结果。方程6至8显示,迁入地人均GDP越高,迁入人口越多,迁出地越高,人口迁出越低;迁入地人口受教育年限越高,人口迁移越多,迁出地人均受教育年限越高,人口迁出越少;不管是迁入地,还是迁出地,人口总规模越大,迁移人口越多。这符合通常引力模型的解释,人均GDP和平均受教育年限都反映了一个地区的发展水平,即发展水平越高,引力越大;人口规模又如同推力,人口越多推力越大。在方程9-12中,部分变量系数符号发生变化,如受教育年限,这在很大程度上源于变量增多造成的多重共线性扰动。

最后,除了方程13、14中固定效应外,虚拟变量D1987、D1995基本上都达到了千分之一的显著性水平。从系数来看,随着方程的设定差异,系数符号也呈现变化趋势。可见,制度变量对人口迁移起到了非常明显的影响作用。这些因素包括人口迁移制度、城乡户籍制度等多种政策因素。

综合截面分析和面板分析,我们发现,收入差距、火车交通时间、边界条件、相邻条件都是影响人口迁移的重要变量,尤其是火车交通时间变量,非常显著地影响着人口的跨省迁移。火车交通时间既代表了空间距离的远近,导致人口迁移成本的变化,影响了人口跨省迁移的规模;也代表了交通基础设施的改善,特别是铁路交通设施改善提高了交通效率,进而提高了对人口迁移的影响力:1987、1995、2005三个截面数据中,火车交通设施改善和速度提高的影响力都在加强。通过上述分析,可以认为,交通距离作为一种空间距离的形式,非常显著地影响着人口迁移,距离长,则人口迁移少,距离短,则人口迁移多;火车交通时间作为交通距离的一种动态度量指标,不仅表现了空间距离长短对人口迁移的影响,还表现了铁路建设和火车交通时间缩短所促进的距离浓缩,带来人口迁移的增加。本文认为,总体上来看人口迁移历史数据,火车交通时间提速1%,人口迁移增加0.7%到0.8%。

五、结论

改革开放以来,随着经济的发展和市场的活跃,人口迁移尤其是跨省人口迁移规模越来越大,这既反映了劳动力作为生产要素自由流动的市场规律,也反映了发展中国家在发展过程中农业、农村剩余劳动力不断迁往城市的阶段性特征。这两股合力造成了当前浩浩荡荡的民工潮、春运高峰等跨省人口流动和迁移造成的社会现象。

本文的研究表明,跨省人口迁移可以很好地使用引力模型来解释。在传统引力模型的基础上,本文以火车交通时间为主要分析变量、以地区间城乡收入差距以和空间地理因素作为主要控制变量进行计量分析,得出了以下结论:(1)交通基础设施改善是影响人口迁移的重要变量,本文利用火车交通时间表征交通基础设施改善的研究表明,作为主要分析变量火车交通时间缩短降低了人口迁移的物质成本和心理成本,非常有效地促进了人口大规模迁移,既包括跨省迁移,也包括省内迁移,边际弹性大致在0.7%到0.8%之间;(2)主要控制变量收入差距是人口迁移的主要驱动力,决定了劳动力流动不但是乡-城流动、农-工流动,也决定了人口迁移跨地区从落后贫穷地区流向发达富裕省份,从而大力推动了大规模的人口跨省迁移;(3)主要控制变量相邻条件、边界条件以及虚拟变量作为控制变量都非常显著,这表明,是否相邻、是否省内迁移以及政策变化都能够明显地影响到人口迁移,但相邻条件的影响正在变弱。

交通时间因素在面积广大的中国不但造成了人口迁移的空间成本,还形成了人口迁移的心理成本。那么,交通基础设施尤其是作为主要交通工具的铁路效率,就更切实地反映了实际的迁移成本,其效率提高也更能动态地反映变化中的影响人口迁移的实际交通成本,并从客观上促进了要素的自由流动即人口的跨省迁移。因此,本文的政策含义是,交通基础设施的改善能够大幅度提高人口迁移的能力,扩大人口迁移的规模;那么,坚持不懈地改善交通基础设施和消除人口迁移的制度障碍,不但有利于人口或者劳动力作为一种要素资源通过流动得到最优配置,即促进国内劳动力市场一体化,而且也有助于通过人口迁移缩小地区之间和城乡之间的收入差距。

[1]魏津生.国内人口迁移和流动研究中的几个基本问题[J]. 人口与经济,1984,(6):32-50.

[2]杨云彦,陈金永,刘塔.中国人口迁移:多区域模型及实证分析[J]. 中国人口科学,1999,(4):20-26.

[3]王桂新.我国省际人口迁移与距离关系之探讨[J].人口与经济,1993,(2):3-8.

[4]李树茁.中国80年代的区域经济发展和人口迁移研究[J].人口与经济,1994,(3):3-16.

[5]Li Si-ming.Population Migration and Urbanization in China:A comparative Analysis of the 1990 Population Census and the 1995 National One Percent Sample Population Survey[J].International Migration Review,2004,38(2):655-685.

[6]Fan C.Cindy.Modeling Interprovincial Migration in China:1985-2000[J].Eurasian Geography and Economics,2005,46(3):165-184.

[7]严善平.中国九十年代地区间人口迁移的实态及其机制[J].社会学研究,1998,(2):67-74.

[8]蔡昉,王德文.作为市场化的人口流动——第五次全国人口普查数据分析[J].中国人口科学,2003,(5):11-19.

[9]胡鞍钢,石宝林主编.中国交通革命:跨越式发展之路[M].北京:人民交通出版社,2009.

[10]王亚华,吴凡,王争.中国交通行业生产率变动的Bootstrap-Malmquist指数分析(1980-2005年)[J].经济学(季刊),2008,7(3):891-912.

[11]刘生龙,王亚华,胡鞍钢.西部大开发成效与中国区域经济收敛[J]. 经济研究,2009,(9):94-105.

[12]刘生龙,胡鞍钢.基础设施的外部性在中国的检验:1988-2007[J]. 经济研究,2010,(3):4-15.

[13]刘生龙,胡鞍钢.交通基础设施与中国区域经济一体化[J].经济研究,2011,(3):72-82.

[14]Ravenstein E G.The Laws of Migration [J].Journal of the Statistical Society of Landon,1885,48(2):167-235.

[15]Zipf G K.The P1P2/D Hypothesis on the Intercity Movement of Persons[J].American Sociological Review,1946,(11):677-686.

[16]Greenwood M J.Research on Internal Migration in the United States [J].Journal of Economic Literature,1975,(13):397-433.

[17]Borjas J G.Economic Theory and International Migration[J].International Migration Review,1989,(23):457-485.

[18]Haynes E H,Fotheringham A S.Scientific Geography Series.Volume 2:Gravity and Spatial Interaction Models[M].Beverly Hills:Sage Publications,1984.

[19]Lowry I S.Migration and Metropolitan Growth:Two Analytic Methods[M].San Francisco,CA:Chandler,1966.

[20]Kau J B,Sirmans C F.A Recursive Model of the Spatial Allocation of Migrants[J].Journal of Regional Science,1979,(19):47-56.

[21]Gastil Raymond D.Freedom in the World:Political Rights and Civil Liberties 1986-1987[M].New York:Greenwood Press,1987.

[22]Fotheringham A.Stewart,Morton E.O'Kelly.Spatial Interaction Models:Formulations and Applications[M].Dordrecht,Netherlands:Kluwer Academic Publishers,1989.

[23]Greenwood Michael J,Gary L.Hunt,Dan S.Rickman,and George I.Treyz.Migration,Regional Equilibrium,and the Estimation of Compensating Differentials[J].American Economic Review,1991,(81):1382-1390.

[24]Douglas Stratford M,Howard J.Wall.Voting with Your Feet and the Quality of Life Index:A Simple Non Parametric Approach Applied to Canada [J],Economic Letters,1993,(42):229-236.

[25]Douglas Stratford M.Estimating Relative Standard of Living in the United States Using Cross-Migration Data[J].Journal of Regional Science,1997,(37):411-36.

[26]Ravuri Evelyn D.Determinants of Migration to and from Bolivar State,Venezuela for 1961 and 1990:The Effects of Ciudad Guayama on Migration[J].The Journal of Developing Areas,2004,37(2):155-167.

[27]Ashby Nathan J.Economic Freedom and Migration Flows between U.S.States[J].Southern Economic Journal,2007,73(3):677-697.

[28]王桂新.中国省际人口迁移地域结构探析[J].中国人口科学,1996,(1):22-29.

[29]严善平.中国省际人口流动的机制研究[J].中国人口科学,2007,(1):71-77.

[30]刘建波,王桂新,魏星.基于嵌套Logit模型的中国省际人口二次迁移影响因素分析[J].人口研究,2004,(4):48-56.

[31]王桂新,魏星,沈建法.中国省际人口迁移对区域经济发展作用关系之研究[J].复旦学报(社会科学版),2005,(3):148-161.

[32]鲍曙明,时安卿,侯维忠.中国人口迁移的空间形态变化分析[J]. 中国人口科学,2005,(5):28-35.

[33]李薇.我国人口省际迁移空间模式分析[J].人口研究,2008,32(4):86-96.

[34]Zhao Zhong.Migration,Labor Market Flexibility,and Wage Determination in China:A Review [J].The Developing Economies,2005,43(2):285-312.

[35]Chan Kam Wing,Liu Ta,Yang Yunyan.Hukou and Non-hukou Migrations in China:comparisons and Contrasts[J].International Journal of Population Geography,1999,(5):425-448.

[36]Shen Jianfa Modeling Regional Migration in China:Estimation and Decomposition[J].Environment and Planning,1999,A,(31):1223-1238.

[37]胡鞍钢,李春波.新世纪的新贫困:知识贫困[J].中国社会科学,2001,(3):70-81.