国防支出与经济增长关系非对称性的研究

张五六

(华侨大学数量经济研究院,福建厦门361021)

一、引言

国防支出是特殊而重要的国家财政支出部分,这种国家财政支出会涉及到国家的国防安全、国防战略及经济增长,而如何认识和处理国防支出和经济增长之间的关系,使得国防支出与经济建设协调发展,成为国家政策决策者及经济理论研究者特别关注的问题。对于国防支出与经济增长关系的早期实证分析当属 Benoit(1973,1978)[1-2],Benoit采用 1950-1965 年 44 个欠发达国家的截面数据,发现国防支出与人均产出之间存在显著的正相关关系,即国防支出促进了经济的发展。Benoit的发现及研究方法引起了后续相关研究的争论,如 Lim(1983)[3]认为国防支出损害了经济的发展,而 Biswa和 Ram(1986)[4]认为国防支出既不损害也无益于经济的发展。国防支出是否促进了经济的发展,除了合理的样本选择外,合适的理论模型及科学的计量分析方法会起到重要作用。

甄选合适的理论模型是揭示国防支出与经济增长关系的基础。在现有理论模型中,典型的有凯恩斯理论模型、公共产品理论模型、外部性理论模型,这三个典型理论模型各有优劣,侧重点不同:凯恩斯理论模型基于联立方程,一般对于多个国家进行分类研究时比较合适,但对于不同国家逐一进行研究还有待于发展;公共产品理论模型基于机会成本与收益的权衡,但其中一些相关成本和收益是难以确定的,造成了实证分析的困惑;相反Biswas和Ram(1986)[4]的两部门模型应用比较方便,且具有深刻的理论意义,不仅能反映出国防支出对经济增长的作用,还能够体现出国防部门对民用部门的外部性、规模性,在实证分析方面取得了喜人的收获,现在已经拓展到三部门及四部门模型结构。

采用科学的计量分析方法是揭示国防支出与经济增长关系的保证。随着计量分析技术的发展,对理论模型的数据信息挖掘越来越丰富。在研究国防支出与经济增长关系的开始阶段是简单的截面数据、时间序列的回归,如 Benoit(1973,1978)[1-2]及 Lim(1983)[3]采用了截面数据,而 Joerding(1986)[5]则采用时间序列,首次研究了国防支出与经济增长的Granger因果关系;随后出现了面板类的回归方法,如Macnair等(1995)[6]采用了三部门模型,结合北约国家1951-1988年间的混合数据进行了混合回归分析;Stroup和Heckelman(2001)[7]则采用非洲及拉丁美洲44个国家的1975-1989年的数据构建了面板数据模型;最新的进展是非线性门槛回归方法的出现,如J C Cuaresma(2006)[8]、Reitschuler(2005)[9]、JC Cuaresmar(2004)[10]等,采用门槛两部门模型分别研究了美国、危地马拉、108个国家的国防支出与经济增长的非线性关系。

Feder-Ram理论模型最近几年来也逐渐受到国内学者的关注,他们做了一些非常有意义的探索,但在理论模型应用或计量分析方法上还不够严谨,存在一定的问题。如李双杰和陈渤(2002)[11]采用 Feder-Ram 模型,运用 1980-2000年数据进行分析,认为国防支出对经济增长有一定的促进作用,但该研究的理论模型与实证模型不一致,不是严格意义上的Feder-Ram模型应用;而刘涛雄、胡鞍钢(2005)[12]则对 Feder-Ram模型进行了简化,分析了1961-2000年之间国防支出对经济增长的关系,发现国防部门具有负外部性及正规模效应;孙开利(2006)[13]及孟斌斌、周建设(2011)[14]则沿用了刘涛雄、胡鞍钢(2005)[12]的简化 Feder-Ram 模型,结果前者发现在1989-2005年之间国防部门具有负外部性及正规模效应,后者则相反;从刘涛雄、胡鞍钢,孙开利及孟斌斌、周建设的简化Feder-Ram模型实证结果来看,由于未给出简化Feder-Ram模型参数估计的显著性检验t值(只给出了置信区间),因此难以观察出国防支出对经济增长及国防部门的外部性、规模性的显著性结果如何。

我国国防支出与经济增长从建国后到现阶段,大致经历了改革开放前政治及经济双重体制频繁冲击的波动阶段,改革开放后的稳定发展,逐渐迈入现代化国防建设的阶段。改革开放后近30年来,虽然国防支出实现了稳定增长,但随着我国经济总量基数的逐渐扩张,通货膨胀的逐年攀升,实际“国防负担”①国内外相关研究文献的习惯称呼,另外《1998年中国的国防》白皮书也明确给出了这种提法。(实际国防支出在实际产出中所占的比重)却是逐渐下降的(第四部分会进行详细讨论),这种现象可能会导致国防支出对经济的增长的结构突变。在这种可能的结构突变下,为了进一步研究我国国防支出与经济增长之间的非线性特征,在国内相关学者研究的基础上,本文在Biswas和 Ram(1986)[4],Ram R(1995)[15]标准Feder-Ram 模型中引进 Hansen(2000)[16]的两区域门槛回归方法,对我国国防支出与经济增长的非线性关系进一步进行研究。

本文结构如下:第二部分给出Feder-Ram理论模型及理论预测;第三部分给出计量分析方法:门槛Feder-Ram模型;第四部分进行实证分析;第五部分得出结论并给出相应的政策建议。

二、Feder-Ram理论模型及理论预测

在国防支出与经济增长关系的研究中,Feder-Ram模型是相关研究的基准模型,该模型是由Biswas和 Ram(1986)[4]在 Feder(1983)[17]为研究出口贸易对经济增长的作用所提出的两部门模型基础上而发展的。在Feder-Ram模型中,国防支出对经济增长的作用机理在具备C-D生产函数特征的基础上,其重要性还体现在两个方面:一是国防支出对民用部门的外部性(也称溢出效应);二是国防支出对整体经济增长的规模效应,这些内涵为深刻研究国防支出对经济增长的功能提供了非常好的理论基础。

Feder-Ram模型将国民经济部门分为国防和民用(非国防)两个部门,假设国防部门产出为M,民用部门产出为Q,则民用部门的产出Q不仅取决于该部门的生产要素投入,还会受到国防部门M的外部性作用。可用于实证分析的Feder-Ram两部门模型可以写成下式(具体数理推导过程见Ram R(1995)[15],Reitschuler等 (2005)[9],张五六(2010)[18]):

在Feder-Ram模型中,其模型参数具有一些特殊含义,结合我国国防支出与经济发展的实际变迁情况,其理论含义预测如下:

(1)α、β分别表示投资、劳动力对经济增长的贡献,在我国工业化的进程中,物质资本投入是推动我国经济增长最重要的生产要素,特别是近些年来投资热潮风起云涌,极大的推进了我国经济增长,因此α系数应该为正数;从建国初期到九十年代的改革开放,我国一直实行的是劳动密集型的粗放经济,甚至到现阶段以贸易出口推动总体经济方式的背景下,劳动力一直是我国商品具有成本优势的根本原因之一,因此β系数也应该为正数。

(2)θ表示国防支出对民用部门有外部性作用,ω表示国防支出对经济总产出有规模效用:外部性概念是由马歇尔和庇古在20世纪初提出的,是指经济主体(生产者或消费者)的经济活动对他人和社会造成的非市场化影响,分正负外部性之分,如增加国防支出可能造成教育、医疗卫生等投入的“挤出效应”,从而对民用部门产生负外部性,而国防部门提供的基础设施建设、管理科技人才的培训、技术的创新等可能存在溢出效应,从而对民用部门产生正外部性;Özsoy Onur(2000)[19]在研究土耳其国防支出与经济增长关系时指出:当一个国家有且只有具备大规模的国防企业,其企业的研发在民用部门得到应用,形成溢出效应时才会有正的规模性。显然中国国防企业不具备这种条件,因此我国国防支出对经济增长的规模效应可能为负值。

(3)由Feder-Ram理论模型中的ω表达式,即ω=δ/(1+δ)-θ,可以得到国防、民用两部门劳动力和资本投入的边际生产力之差δ:当δ=0时,说明两部门的边际生产力相等;当δ>0时,说明国防部门的边际生产力大于民用部门;反之,当δ<0时,说明国防部门的边际生产力小于民用部门。我国的国防建设从一穷二白到现阶段的现代化国防建设,其边际生产力经历了重大变革,因此我国国防部门的边际生产力有可能从低于民用部门边际生产力过渡到了大于民用部门边际生产力。

三、计量分析方法:门槛Feder-Ram模型

根据Hansen(2000)[16]的门槛回归方法,构造门槛Feder-Ram模型,其结构如下:

上式中qt为门槛代理变量;γ为门槛值,门槛值将所有样本观察值分割成两个区域,ε1t、ε2t为在两个不同区域中的残差项。门槛估计值γ∧就是使得(2)式残差平方和s(γ)值达到最小时的γ值,获得门槛值γ∧之后,则每个区域中的Feder-Ram模型参数可以采用OLS估计方法获得。

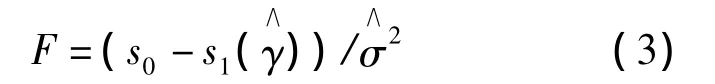

在两个不同区域中,国防支出对经济增长特征是否有明显的不同,其本质就是研究在两个不同区域中的Feder-Ram模型结构是否有显著的不同,这就需要进行严格的统计检验。为了论述方便,记为两区域中的对应参数空间,即φ'i= (μi,αi,βi,θi,ωi),i=1,2,一般采用 LM 统计量方法检验参数空间是否显著不同,原假设为:H0:φ1=φ2,在原假设H0成立下,此时系数空间φ1=φ2,门槛回归可退化成线性模型(1)式,表示不存在门槛效应;反之,则表示φ1与φ2在两区间显著不同,存在门槛效应。令s0为在原假设下(即无门槛值下)的残差项平方和,s1为存在门槛效应下的两区域残差项平方和加总为残差的方差估计值,则LM统计量为:

由于扰动参数的存在,会使渐进分布呈现高度非标准分布,因此采用Bootstrap抽样方法获得F模拟值及在给定显著水平下的临界值。Hansen(2000)[16]指出当门槛效应存在时,门槛估计值 γ∧会与实际门槛值γ具有一致性。但由于扰动参数的存在,会使其渐进分布呈现高度非标准分布。Hansen以似然比法检验实际门槛值γ,实际门槛值γ的检验原假设为:H0:γ =,似然比统计量为:

LR统计量也是非标准正态分布,Hansen(2000)[16]计算出在其接受域,即在显著水平 α下,当 LR(γ)≤c(α)(c(α)=-2log(1-,不能拒绝原假设。

四、实证分析

(一)样本数据选择及平稳性检验

为了尽可能全面反映我国国防支出与经济增长的特征,本文选择了1953-2010年的年度数据。样本数据来源于《新中国55年统计资料汇编》、《中国统计摘要2011》。具体变量选取及数据处理为:首先获得物价指数,选择居民消费价格指数CPI,并且以1978年CPI=100为基期,对原始CPI数据进行了调整;将总产出(选择名义GDP)、投资(选择名义全社会固定资产投资额)、国防支出总额这三个经济总量通过定基居民消费价格指数对其进行平减以消除物价波动的影响,获得相应的实际总量值,然后按照Feder-Ram模型中变量含义,分别获得实际的经济增长率、投资规模、国防支出增长率及“国防负担”数值;另外劳动力增长率选择了全国城乡就业人员年底总数的年度增长率代表劳动力要素的增长率。

本文中国国防费支出统计口径为国务院新闻办公室近年来发表的中国国防白皮书所描述,即由人员生活费、训练维持费和装备费三部分组成。采用该统计口径原因有二:一是,国防费支出统计口径一直是军事研究机构及学者争论的焦点,虽然国际上,如著名的北大西洋公约组织(简称北约,NATO)、联合国、国际货币基金组织(IMF)、斯德哥尔摩国际和平研究所(SIPRI)等提出的国防费支出定义被国际社会广泛接受和使用,但对中国国防支出数据偏高(陈炳福,2006)[20];二是,采用其它统计口径,由于资料的缺乏,难以核算出建国后到现阶段近六十年完整的国防支出数据链。

为保证后面的线性回归及门槛回归不是“伪回归”,需要对相应变量进行平稳性检验,即ADF、PP检验,以判断其是否服从单位根过程。单位根检验结果如表1所示。从表1可知,这些变量分别在5%的显著水平上拒绝单位根假设,表示这些变量的时间序列都是平稳的,可以进行下面的进一步实证分析。

(二)“国防负担”门槛结构检验

使用门槛Feder-Ram模型时,首先要确定门槛代理变量,J C Cuaresmar(2004)[10]、Reitschuler(2005)[9]等采用了国防发展速度作为门槛代理变量,J C Cuaresma 等(2006)[8]采用了“国防负担”作为门槛代理变量,王万、陈晓和(2011)[21]在构建具有国防支出变量的门槛Solow增长模型时,也是采用了“国防负担”作为门槛代理变量。基于此本文研究也采用“国防负担”作为门槛代理变量,进行门槛效应检验①实际上以国防支出增长率作为门槛代理变量时不存在门槛效应,这里为了行文方便,不再赘述。,以考察在门槛值上下两个区域内国防支出对经济增长的特征是否存在显著性不同。

表1 单位根检验(ADF、PP检验)结果

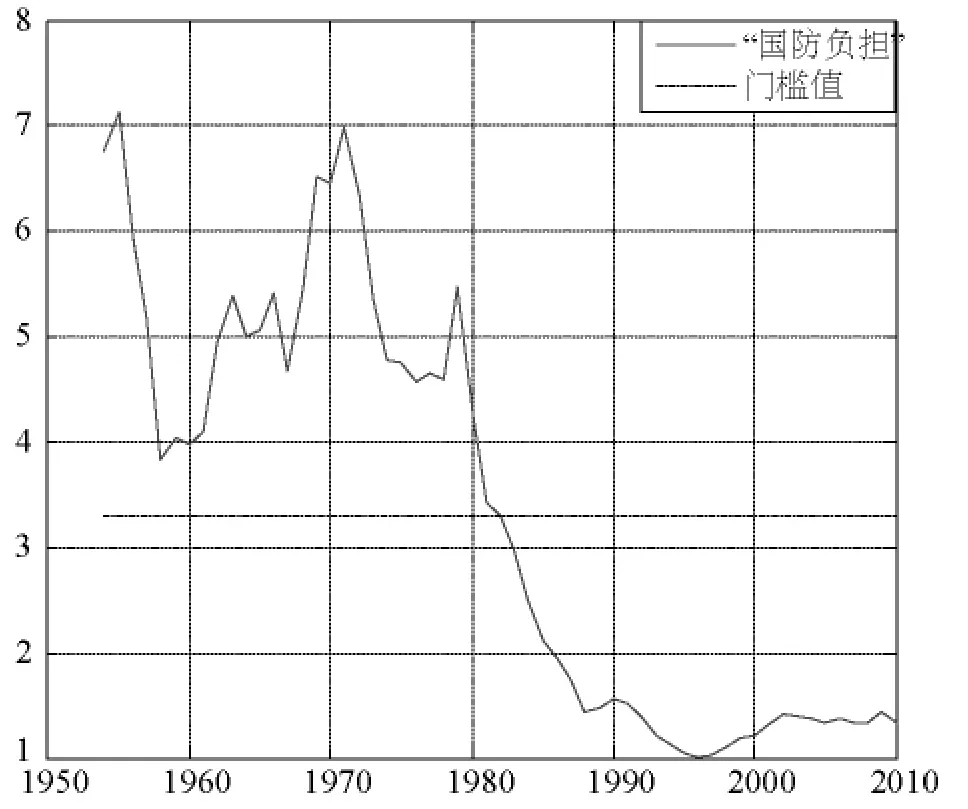

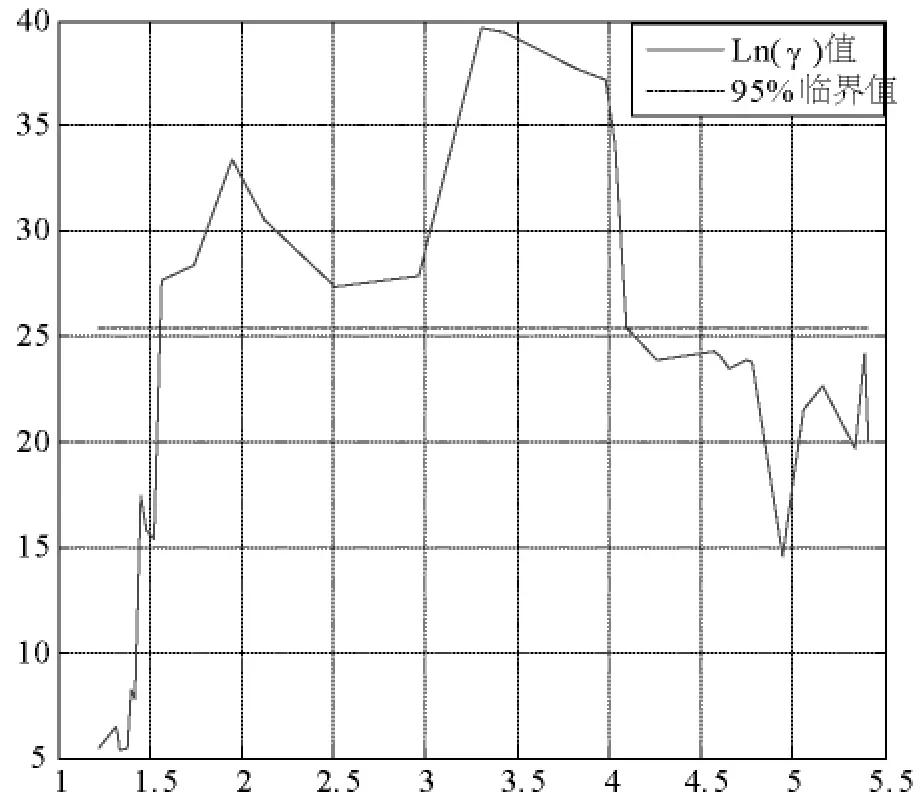

图1“国防负担”时序图

门槛代理变量“国防负担”如图1所示:观察图1可知在建国后到1978年的改革开放“国防负担”波动变化较大,这主要是由于在这期间我国经历了政治、经济、军事等重要事件,如“大跃进”、“三年自然灾害”、“文化大革命”、“抗美援朝”、“对越自卫反击战”等事件的影响,再加上实行高度的计划经济使得其波动频繁而剧烈;1978年以后,随着我国经济改革序幕的拉开,我国国防也进入现代化建设时期,但“国防负担”却在逐年下降,这主要受两个方面的影响,一是国防支出水平相对于总体经济发展水平来说是远远落后的,从1978-2010年,名义总产出增加了大约108倍,而名义国防支出才大约增加了30倍。二是通货膨胀的不断攀升,使得实际国防支出大大缩水,从1978-2010年实际国防支出才大约增加了5倍。

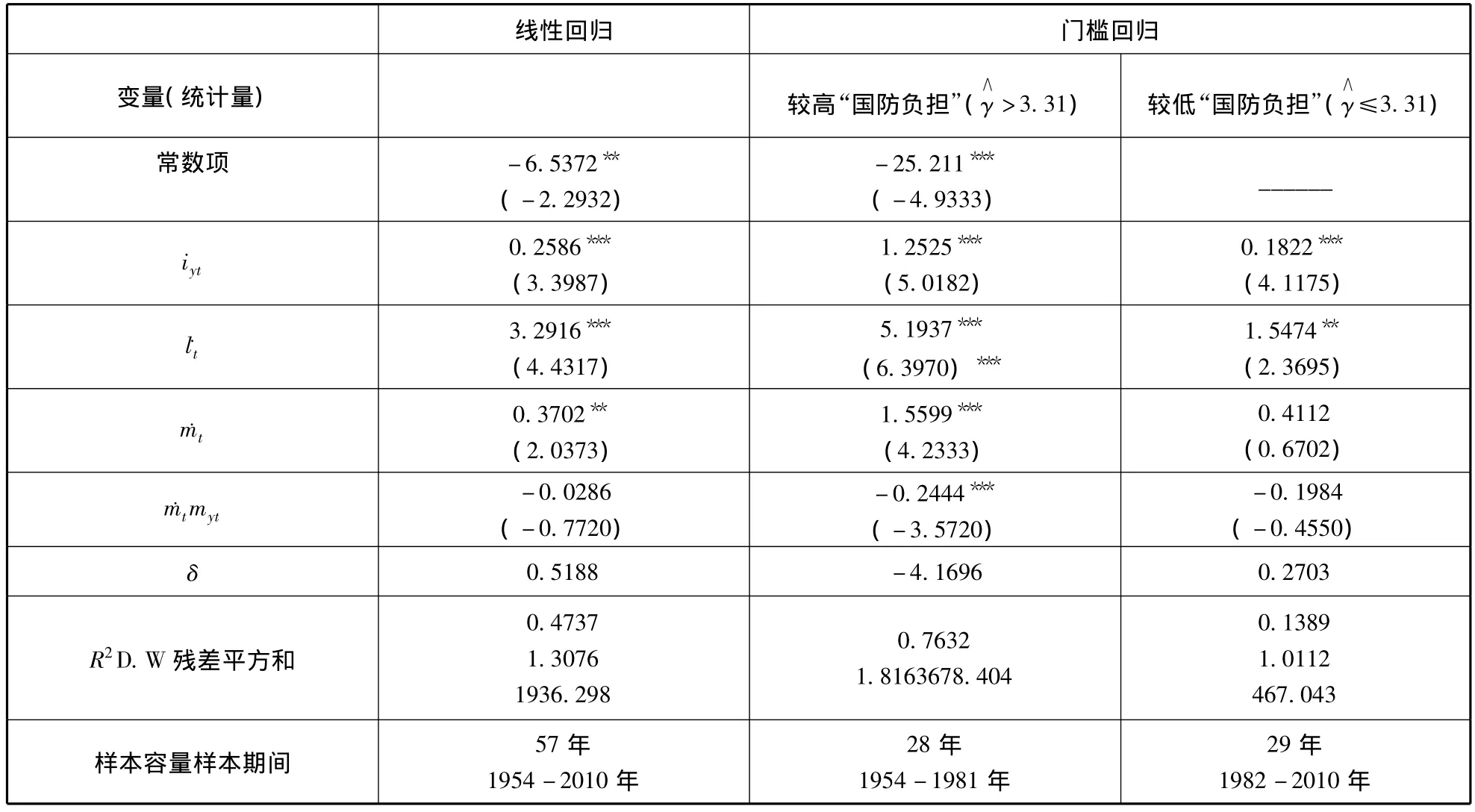

图2“国防负担”门槛检验

“国防负担”是否可以作为门槛代理变量,还需要进一步采用Hansen(2000)[16]的门槛效应检验方法,采用Bootstrap抽样方法进行1000次抽样,获得LM统计量检验F值为39.6645,Bootstrap P值为0.001,在1%的显著性水平上拒绝不存在门槛的原假设。同时,为了直观地反映这一过程,图2给出了“国防负担”为门槛代理变量时的LR统计量检验图(LR统计量超出95%的临界值线时,将拒绝模型的线性假设),观察图2,发现图2的LR统计量值超过95%的临界值线,说明以“国防负担”为门槛代理变量时,拒绝模型存在线性关系的原假设,即存在门槛效应,且“国防负担”的门槛值为 3.31,这个门槛值与王万、陈晓和(2011)[21]采用门槛Solow模型所得到的“国防负担”门槛值3.434非常接近。

考虑到本文所选择的样本容量较小,时间跨度只有57年,在确定了一个门槛之后,每个区域中时间序列的长度又减少约为一半,出于统计势的考虑,不再进行两个门槛及以上的统计检验。

(三)门槛Feder-Ram模型回归结果分析

以“国防负担”为门槛代理变量时,国防支出对经济增长存在明显的门槛效应,在门槛值确定后,就可以得到门槛值之上下两个区域内的样本,对这两个样本进行OLS估计,得到如表2所示的两区域国防支出与经济增长的门槛Feder-Ram模型参数估计结果。

在两区域门槛Feder-Ram模型中,根据门槛代理变量的门槛值和图1“国防负担”的曲线图可以观察出区域一其实反映的是1954-1981年这28年间的国防支出与经济增长的线性关系;而区域二是是反映1982-2010年这29年间的国防支出与经济增长的线性关系,因此区域一与区域二分别代表了“国防负担”较重和较轻两种状况下的国防支出与经济增长的关系。从门槛效应发生的时点,也可以说从1981年后,我国国防支出与经济增长关系发生了结构上的突变①对此推断,也可以以1981年为结构突变点,再进行CHOW检验,其检验的F值为6.4870,对应尾部概率P=0.0001,拒绝结构没有突变的原假设。。

在“国防负担”较重和较轻两个区域中,观察两个线性Feder-Ram模型的OLS估计结果,可以得到下面一些有意义的探究发现:

(1)在“国防负担”较重区域中:模型其拟合优度较高,所有参数都是显著的;而在“国防负担”较轻区域中,模型其拟合优度很低,国防支出相关变量的参数都是不显著的;说明在“国防负担”较重区域,国防支出对经济增长的关系相对于在“国防负担”较轻区域中其对经济增长的关系密切。

表2 线性及门槛Feder-Ram模型估计结果

(2)从线性及两区域门槛Feder-Ram模型中的劳动力投入要素与投资规模系数结果来看,不论“国防负担”高或低时,其估计参数都是显著的,说明从建国到现阶段劳动力及投资一直是我国经济增长的重要源泉。另外劳动力要素大于投资要素对经济增长的贡献,说明建国以来直至现阶段我国经济仍然没有脱离劳动密集型性质的过程。

(3)国防支出外部性参数、规模性参数估计值,在“国防负担”较重区域中都是显著的,而在“国防负担”较轻区域中,是不显著的,说明随着我国“国防负担”的降低,其外部性及规模性在逐渐地弱化;另外从外部性、规模性系数总体效果来看,国防支出对经济增长体现的都是正的促进作用,虽然在“国防负担”较轻的区域中变得不显著。

(4)从线性及两区域门槛Feder-Ram模型中的外部性、规模性的参数符号都是相同的,外部性符号为正,规模性符号为负,但在“国防负担”较重区域中参数估计是显著的、在“国防负担”较轻区域中,参数估计是不显著的。可见我国国防支出对经济增长并未形成“挤出效应”,相反国防的发展使得民用部门获得非市场化的收益,但由于我国国防企业改革开放后才得到长足的发展,离形成大的规模还有较长的距离,导致其规模性为负。

(5)从规模参数ω=δ/(1+δ)-θ的表达式中可以解出相应的边际生产力之差参数δ,在较重“国防负担”区域中δ为负,较轻“国防负担”区域中δ为正,说明随着我国进入国防现代化建设时期,国防部门边际生产力已经从原来的小于民用部门边际生产力,过渡到了大于民用部门边际生产力,这与最近30年来,国防科技飞速发展相一致。

五、结论及政策建议

从本文门槛Feder-Ram模型回归结果及相关文献的结论可知,由于样本期间、理论模型设置及计量分析方法的不同,可能会得到不一致的结论。本文在使用尽可能长的样本期间情况下,采用了现阶段比较经典的Feder-Ram两部门模型,又考虑到我国国防支出在样本期间内可能存在的非线性特征,构建了以“国防负担”为门槛代理变量的门槛Feder-Ram模型,该模型对国国防支出与经济增长非对称关系的划分是基于数据机理的推动,克服了人为划分样本区间的随意性、主观性。以1954-2010年的长期时间序列为样本,在“国防负担”门槛效应下,将样本期间划分为“国防负担”较重、较轻两个区域,即在1981年前后两个样本中,国防支出对经济增长发生了结构突变,获得了一些颇具启示意义的分析结论。

在“国防负担”门槛结构下,无论是“国防负担”较重区域(1954-1981年)还是“国防负担”较轻区域(1982-2010年),劳动力、投资要素是经济增长的主要源泉,这两个生产要素对经济的增长都是显著的,但劳动力要素大于投资要素对经济增长的贡献,说明建国以来直至现阶段我国经济仍然没有脱离劳动密集型性质的过程。国防支出对经济增长的关系存在显著的“国防负担”门槛效应,“国防负担”门槛值为3.31,“国防负担”值高于3.31时,国防支出对经济的增长是显著的;“国防负担”值低于3.31时,国防支出对经济的增长是不显著的,由此可见在以“国防负担”门槛值划分的两区域中,国防支出对经济增长是非对称的。

在“国防负担”门槛结构下,存在正的外部性、负规模性,正的外部性说明我国国防部门对民用部门存在溢出效应,即国防部门在自身发展的同时,使得国家安定,人民安居乐业,社会受益,体现了建国以来我国国防部门的重要意义;负规模性说明我国国防支出没有达到随国防规模扩大而使得经济增长处于提高的阶段,这与我国“国防负担”的发展情况相吻合,由于我国经济总量增长相对于国防支出的增长要快得多,再加上建国以来不断攀升的通货膨胀影响,实际“国防负担”成逐年下降趋势,从而使得国防部门的规模性影响在经济总量的扩张及通货膨胀的攀升中逐渐被稀释了,而且由于我国“国防负担”较重区域转换到“国防负担”较轻区域时,国防部门所体现出的外部性及规模性不对称特征,使得国防部门的外部性、规模性随着我国经济的发展越发不明显。

在现阶段,要扭转国防支出对经济增长的这种不对称发展特征,需要做到下面两点:

一是适当提高我国的“国防负担”,使得国防支出与经济增长呈现协调发展。过高的“国防负担”会使国防部门产生“挤出效应”,减少教育、医疗、卫生等方面的财政支出,而适当提高“国防负担”一方面促进了国防健康发展,有效捍卫国家安全,另一方面通过国防部门外部性、规模性作用,一定程度上促进经济的发展。

二是建设军民融合科技创新体系,实现“军民结合、寓军于民”。科技创新体系,是国防建设、经济增长的共同追求。现阶段的我国国防支出还是处于十分克制的状态(刘涛雄、胡鞍钢,2005)[12],基本上还是“一保生活,二保装备”的结构模式。实现军民融合科技创新体系,就会实现军民企业的资源组合优化,降低研发、培训等费用,促进人才交流,实现共同发展。

[1]Benoit Emile.Defense and Economic Growth in Developing Countries[M].Lexington,MA:Lexington Books,1973.1-326.

[2]Benoit Emile.Growth and Defense in Developing Countries[J].Economic Development and Cultural Change,1978,26(2):271-280.

[3]Lim David.Another Look at Growth and Defence in Less Developed Countries[J].Economic Development and Cultural Change,1983(31):377-384.

[4]Biswas B,Ram R.Military Expenditures and Economic Growth in Less Developed Countries:An Augmented Model and Further Evidence[J].Economic Development and Cultural Change,1986,34(2):361-372.

[5]Joerding Wayne.Economic Growth and Defense Spending:Granger Causality [J].Journal of Development Economics,1986,21(1):35-40.

[6]Macnair Elizabeth,James C Murdoch,Chung-Ron Pi,et al.Growth and Defense:Pooled Estimates for the Nato Alliance,1951-1988 [J].Southern Economic Journal,1995(61):846-860.

[7]Stroup M D,J C Heckelman.Size of the Military Sector and Economic Growth:A Panel Data Analysis of Africa and Latin America[J].Journal of Applied Economics,2001(4):329-360.

[8]Jesús Crespo Cuaresma,Gerhard Reitschuler.'Guns or Butter?'Revisited:Robustness and Nonlinearity Issues in the Defense-Growth Nexus [J].Scottish Journal of Political E-conomy,Scottish Economic Society,2006,53(4):523-541.

[9]Reitschuler Gerhard,Loening Josef L.Modeling the Defense-Growth Nexus in Guatemala [J].World Development,Elsevier,2005,33(3):513-526.

[10]Jesús Crespo Cuaresma,Gerhard Reitschuler.A Nonlinear Defence-growth Nexus?Evidence from the US Economy[J].Defence and Peace Economics,Taylor and Francis Journals,2004,15(1):71-82.

[11]李双杰,陈 渤.Feder-Ram模型及对中国国防支出与经济增长相关性的实证分析和应用[J].数量经济技术经济研究,2002,(8):90-93.

[12]刘涛雄,胡鞍钢.国防开支对中国经济增长影响评估的两部门外部性模型[J].清华大学学报:自然科学版,2005,45(12):1692-1695.

[13]孙开利.中国国防开支和国民经济增长的关联研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2006.35-42.

[14]孟斌斌,周建设.国防支出对经济增长的外部性效应及规模效应的分析[J].价值工程,2011,(20):9-10.

[15]Ram R.Defence Expenditure and Economic Growth[A].Hartley K,Sandier T(eds.).Handbook of Defence Economics[C].Elsevier,1995.230-260.

[16]Hansen B E.Sample Splitting and Threshold Estimation[J].Econometric,2000,(68):575-603.

[17]Feder G.On Exports and Economic Growth[J].Journal of Development Economics,1983,(12):59-73.

[18]张五六.两部门生产函数门限模型及应用-以能源消费与经济增长关系为例[J].数理统计与管理,2010,(6):1052-1059.

[19]Özsoy Onur.The Defence Growth Relation:Evidence from Turkey[A].Jurgen Brauer,Keith Hartley.The Economics of Regional Security:NATO,the Mediterranean,Southern Africa[C].Harwood Academic Publishers,2000.139-159.

[20]陈炳福.中国的国防支出需求和政策研究[D].天津:天津大学,2006.18-58.

[21]王 万,陈晓和.国防支出与经济增长均衡关系的理论和实证研究——基于门槛回归模型的检验分析[J].财经研究,2011,(1):16-25.