苏家沟泥石流形成原因及防治措施

王泽荣,刘 彬

(四川省宜宾市水利电力建筑勘测设计研究院,四川宜宾,644000)

1 概况

苏家沟为老泥石流沟,曾于1964年暴发泥石流,从“5.12”地震后至今,虽然尚未发生新的泥石流灾害,但沟域内松散固体物源量大增,在暴雨条件下激发产生大规模泥石流灾害的危险性也大大增加。

苏家沟一旦发生大规模泥石流灾害,其威胁对象主要为沟口的居民点。据调查访问,苏家沟泥石流现威胁安置人口约37人,并可能威胁到沟口的乡村公路、行人及生产防护绿地及人员、设备的安全等,威胁资产达100万元。因此,对苏家沟泥石流进行勘查和治理,显得必要而紧迫。

2 泥石流形成条件分析

2.1 地形地貌及沟道条件

苏家沟沟域形态为条带形,基本呈对称分布,沟域纵向长度2.9km,平均宽度0.65km,沟域面积1.9km2。沟域最高点位于苏家沟北东侧,高程3160m,沟口与渔子溪交汇处高程为1542m,相对高差1618m。苏家沟主沟沟源最高点高程2580m,主沟相对高差1038m,沟长2.1km,沟谷平均纵坡降494‰,整个沟道的纵比降大,水力势能充足。

沟域内山高坡陡,平均坡度在35°以上,沟谷纵坡较大,特别是主沟上游段纵坡多在500‰以上,有利于降雨的汇集。根据不同地段坡度、植被情况、斜坡结构特征等的差异,降雨的径流系数一般在0.1~0.3左右,为泥石流水源的汇流集中提供了基础。同时,由于地形陡峻,为崩塌、滑坡等不良地质现象的发育提供了有利条件。特别是“5.12”地震后,区内新增大量的崩滑现象,为泥石流增加了松散固体物源;且沟谷纵坡较大,也为松散固体物质的搬运和参与泥石流活动提供了有利的地形条件。

2.2 物源条件

苏家沟泥石流松散固体物源较丰富,而且分布较为集中,主要分布于苏家沟中下游。本次勘查共调查物源点14个,物源类型主要包括崩塌堆积物源、沟道堆积物源和坡面侵蚀物源等三类。

据勘查统计计算的结果,沟域内崩塌堆积固体物源总量为12.30×104m3,可能参与泥石流活动的动储量为3.49×104m3;沟道堆积固体物源总量为2.32×104m3,可能参与泥石流活动的动储量为0.76×104m3;坡面侵蚀固体物源总量为2.05×104m3,可能参与泥石流活动的动储量为0.45×104m3;共计有松散固体物源量16.67×104m3,可能参与泥石流活动的动储量为4.70×104m3。

2.3 水源条件

苏家沟泥石流的水源主要来源于大气降水。由于泥石流均发生于雨季,春季冰雪融水一般不会成为引发泥石流的水源。此外,沟域内地下水不丰富,不构成引发泥石流的主要水源,沟域内也没有水库、湖泊等集中的地表水体。因此,暴雨形成的地表径流是引发泥石流的主要水源,暴雨是泥石流的主要激发因素。

该区地处亚热带湿润气候区,处于渔子溪流域的暴雨集中区,多年平均降雨932.6mm,最大降雨量1147mm。据《四川省中小流域暴雨洪水计算手册》所附暴雨量等值线图,耿达地区的1/6h、1h、24h多年最大暴雨量平均值分别为10mm、20mm、90mm;在 P=2% 的条件下,1/6h、1h、24h雨强可分别达到 23.2mm、38.4mm、278.4mm,完全具备引发泥石流灾害的降雨条件。且沟域呈近似带状,沟域面积1.9km2,沟内地形陡峻,沟谷上游纵坡很大,有利于地表降水的径流和汇集。据溪沟测流,苏家沟下游枯期流量为0.142m3/s左右,而雨季则可达到1.0m3/s~1.5m3/s。这些因素为苏家沟泥石流的形成提供了有利的水源条件。

3 泥石流基本特征值计算

苏家沟泥石流基本特征值计算,主要参照和利用野外调查和访问获取的泥位、沟道断面特征等进行。计算指标的确定主要根据拟设泥石流治理工程的需要,除对泥石流流体重度、流速、流量、一次冲出量、一次固体冲出物质总量等常规指标计算外,还结合拟建工程部位特点,对拟设拦挡工程部位泥石流整体冲压力、爬高和最大冲起高度等进行计算和校核。

3.1 泥石流重度(综合取值)

表1 苏家沟泥石流流体重度查表法结果统计

3.2 泥石流流量

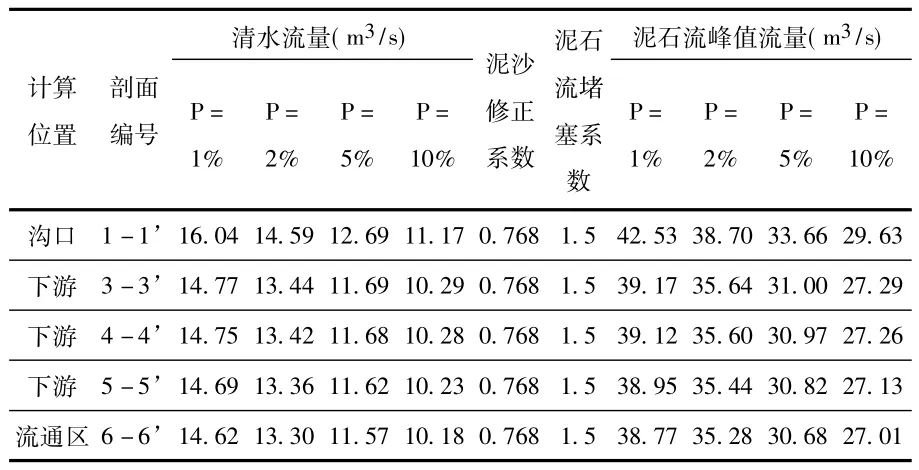

为满足泥石流勘查评价及防治工程设计的需要,本次在苏家沟拟设治理工程部位和沟口处等选择了5个型断面部位进行泥石流流量的计算。计算采用形态调查法、雨洪法相对比,结果见表2。

表2 苏家沟泥石流峰值流量计算

3.3 一次泥石流过流总量

一次泥石流过流总量按照《泥石流灾害防治工程勘查规范》(DT/T0220-2006)附录I提供的计算公式计算,一次泥石流冲出量为Q=1.6×104m3。

3.4 一次泥石流固体冲出物

一次泥石流固体冲出物按照《泥石流灾害防治工程勘查规范》(DT/T0220-2006)附录I提供的计算公式计算,计算出固体物质冲出总量为QH=0.7 ×104m3。

4 泥石流易发程度分析与评价

苏家沟泥石流流域内“5.12”地震后不良地质现象发育,泥石流固体物源量大增,泥砂沿程补给充分,补给长度比55%,沟谷纵坡483‰。因此,总体上沟谷纵坡降大,特别是沟源段纵坡大,有利于泥石流的形成;区域构造方面为强抬升区,沟谷下切和侧蚀作用强烈,地震活动强烈,有利于泥石流的发育;流域内虽植被总体上覆盖较高,平均植被覆盖率80%左右,但“5.12”地震后有的地段坡面结构变得松散,坡面滑塌现象发育,植被破坏严重,水土流失可能加剧,可为泥石流的发育提供一定的固体物源;沟谷内近期(1964年泥石流)一次泥石流冲淤变幅达2m左右,泥石流活动强度较大;区内主要出露志留系茂县群千枚岩和松散第四系残坡积物、崩坡积物等,沿沟松散物总储量丰富,产沙区松散物平均厚度1m~5m,松散物源丰富;沟岸山坡坡度一般在35°以上,沟谷形态为“V”型谷,有利于物源和水源的汇聚和泥石流的形成;泥石流沟域面积 1.9km2,相对高差1618m,沟谷堵塞程度中等或一般。这些因素总体上有利于泥石流的发育。

根据泥石流沟域基本特征和参数,按照《泥石流灾害防治工程勘查规范》(DT/T0220—2006)附录G“泥石流沟的数量化综合评判及易发程度等级标准”,苏家沟泥石流易发程度评分为104分(见表1),其易发程度属易发,因此苏家沟泥石流的危险性是较大的。

5 防治对策

该泥石流沟已建有排导槽(建于1964年),长80m,宽6m,高1.0m~3.0m。由于年久失修,加上地震作用影响,排导槽部分段被破坏,出现裂缝,大量水渗入槽外低地,形成沼泽,危害农作物,在雨季甚至漫入居民屋后。排导槽内淤积较多,仅保留有部分排导功能,故需采用以下防治措施:

(1)计算出设计雨强。治理本着“拦排结合”的治理思路,采用谷坊坝群结合下游排导槽进行,按20年一遇暴雨强度设计。根据《四川省中小流域暴雨洪水计算手册》和勘查报告的计算结果,耿达乡按P=5%计算求得的1h设计雨强为33.4mm。

(2)结合泥石流现有的地形地貌、威胁对象以及物源分布情况,分别在苏家沟设置布置2道谷坊坝,利用谷坊坝的回淤压脚效用,分别稳定崩坡积物和固定河床。其中,1#谷坊坝稳定P01坡面侵蚀物源,2#谷坊坝稳定B6、B7崩坡积物和P02坡面侵蚀物。

(3)苏家沟下游的堆积区段已修建排导槽进行加固,恢复其排导工程,将谷坊坝下游的泥石流物质顺畅地导入主河,保护堆积区居民点的安全。

〔1〕翁其能,陈洪凯等.凉山地区公路沿线滑坡、泥石流发育的基本特性及治理[J].重庆交通学院学报,2000,12(4):42~46.

〔2〕中国科学院-水利部成都山地灾害与环境研究所.中国泥石流[M].北京:商务印书馆,2000.60~220.