农村老年人家庭代际经济交换的年龄发展轨迹——成年子女角度的研究

左冬梅,李树茁,吴 正

(1.西安交通大学公共政策与管理学院人口与发展研究所,陕西西安710049;2.维多利亚大学社会学系,加拿大维多利亚V8W 3P5)

一、引 言

代际经济交换指老年父母与其成年子女之间的现金、衣物、食品等实物帮助和交换,是老年人与其子女间双向的经济资源流动[1],往往贯穿在老年父母与其子女共同生命历程的始终。受制于农村地区较为落后的经济发展和社会保障状况,农村老年人无法与城镇老年人一样享有养老金和退休金,往往主要依靠子女的经济支持,这种情况在高龄老人中尤甚[2];而老年父母给予子女的经济等方面的帮助对于子女外出参与劳动力市场的竞争也同样十分重要[3-4]。农村家庭中的代际经济交换对于促进代际双方的福利,尤其是对防范老年人的养老风险至关重要,是农村家庭养老的基础。

目前,关于成年子女与老年父母之间微观经济交换水平动态发展规律的认识并不深入,结论也并不一致。老年父母和成年子女代际支持的能力及其需求决定了各自在代际经济交换中的位置。从时间纵向来看,上述能力和需求是处于不断变化之中的。随着年龄的增长,农村老年人的独立经济能力在普遍下降,获得子女经济帮助的需求在增长。较多的研究表明,年龄大的父母获得了子女更多的经济支持,而他们为子女提供的则相反[5-6];另一方面,多数学者认为伴随着社会的现代化进程,与过去相比,现在的老年人的家庭权威在下降,年轻人的自我意识在加强,传统孝道观念淡化,导致了家庭资源分配出现“重幼轻老”的趋势[7]。有研究表明,随着父母年龄的增长,农村的子女给予老年父母和从老年父母处获得的经济支持都有所下降[8]。造成上述不一致,关键的原因在于,相关结论多是基于横截面数据或描述性统计分析,其弊端在于只比较了某一个时间点上不同年龄组之间的差异。在固定的时间点上个体年龄和所属出生队列的效应是交织在一起的[9],因此无法得出个体层次上实时的代际交换水平随年龄的平均变动规律。在之前的研究中,我们对老年人在60岁及以后的整个生命阶段中,个体年龄、出生队列和家庭生命阶段因素对代际间经济和器械交换的效应进行了分解。结果表明,在讨论农村老年人所面临的家庭养老支持力的风险时,有必要把老年人和子女群体看作是同历史时间一起运动的各不相同的出生队列,并且代际交换的发展动力源自于社会、家庭和个体三个层面[10-11]。本研究将在中国农村特定的社会经济转型和历史发展的背景下,基于生命历程理论的研究范式,从农村成年子女个体层面的角度进一步深入研究,探讨代际经济交换在成年子女整个中青年阶段的变动状况,将不同性别的成年子女与老年父母间代际经济交换的生理年龄效应、队列的历史效应和家庭生命周期效应加以分解,进而描绘出成年子女个体层面上代际经济交换的年龄发展轨迹。

本研究采用生命历程理论的研究视角,在以下几方面具有创新意义:首先本研究借助纵贯的研究设计,建立起曲线增长模型分别针对个体生理的影响和家庭生命阶段的影响进行讨论;其次,研究关注了子女个体层面上年龄发展轨迹的队列间差异,借此对于社会变迁给微观代际经济支持造成的影响进行实证意义上的深入探讨;最后,系统认识了子女本人及其兄弟姐妹和老年父母各自所处的生命历程阶段与子女角度的代际经济交换水平之间的关系。同时,本研究也对代际经济交换动态发展轨迹的性别差异进行了充分关注。

二、理论框架

随着人口年龄结构的变迁和平均寿命的延长,不同年龄阶段的代际间资源交换的问题成为多学科共同关注的重要问题。宏观经济学、公共政策和法律等学科,注重关注公共社会保障、养老金和医疗保障等社会制度导致的公共资源从年轻一代到年老一代的转移;而微观经济学、社会心理学和社会学等领域为微观层面代际交换动机的解释提供了互补的视角。其目标是:借助公共资源的转移为老年人提供有效的养老保障的同时,又不至于消减家庭内的代际交换。

家庭微观层面代际支持的研究表明代际交换是权力——协商、互惠动机和利他动机共同作用的结果[12-13],但合作群体和交换模型能够更好地适应农耕社会或者父权特征明显的社会[14],在中国大陆以及中国台湾的城市[15]和农村[16]所开展的相关研究,结果均支持了该模型对于中国家庭的代际支持具有较强的解释力。Lee等对台湾家庭中夫妻双方对各自父母的经济支持进行研究后指出,合作群体模式更适合于解释台湾家庭的代际支持模式,但是家庭中夫妻双方对用于支持各自父母的资源的分配更接近于权力与协商模型[17]。Sun分别从子女和父母的角度考察中国当代城市家庭中的经济交流、生活照料等活动[15]。Silverstein曾提出三个模型来解释父母早期的投入对子女在他们晚年时所给出的回报之间的关系[18]。针对农村劳动力外流严重的现实状况,结合中国家庭养老文化和中国农村独特的社会背景,学者们对传统的代际交换合作群体模型进行了改进[19-20]。上述研究多以“代”模型为基础进行静态机制的研究,代际模型主张个体的生命历程是一种代际间的重复,有固定的周期和转折点,因而不能够反映代际交换行为时间维度上的特征和动态发展规律。还有部分研究注重了社会规范和社会变迁的历史变化对个体发展的影响,但其探讨视角较为宏观[21]。目前该领域的研究存在宏微观研究相互割裂的状况。造成目前的代际经济交换研究对时空位置不够敏感,限制了对剧烈变动的社会中,代际经济交换社会、家庭和个体层面发展动力机制的系统认识。

生命历程的理论视角强调多种时间背景对于人的发展的重要性[22],注重在个体研究层次上分析个体内特征和行为的历时发展变化的规律,契合本研究的主题。“年龄”作为最基础的社会和文化范畴之一,具有深刻的社会和心理含义[23],作为生命历程研究范式的核心概念,年龄是个体生命、社会文化与历史背景的联结点。本研究采用生命历程的理论框架,从生命时间、历史时间以及家庭时间三个维度对“年龄”概念进行结构,借此将年龄、队列和个体生命历程这三种与时间有关的变动区分开。生命时间维度的年龄是指子女的实际年龄,代表个体在个体老化进程中所处的位置。历史时间维度的年龄指子女所属的出生队列,代表子女个体在历史中所处的位置。子女一“代”的个体并不是拥有共同历史时间位置的人,如本研究中的子女样本出生年上下相差三十多年,时间跨度越长,子女代的个体历史体验差异越大。20世纪40年代至今是中国农村社会变革最剧烈的历史时期,不同队列的子女人群在不同的年龄上经历了各历史时期,从而给不同队列的子女打上了历史的烙印。队列效应反映了外生的社会环境因素造成的影响。家庭时间维度的年龄指子女承担的特定家庭角色。中国农村家庭策略的制定是以家庭为单位作出的,家庭被看做一个能动的行动主体,这反映了在中国农村家庭至上的整体主义价值观。个体间的经济交换行为是一个动态的过程,它在家庭成员的个体间的相互作用中实施与完成。交换的作用场除了直接发生在互动亲子的身上外,还发生在跨代的亲子身上,包括祖孙三代的所有直系亲属成员均是家庭策略的参与者和执行者。老人的丧偶意味着他们作为配偶角色的丧失,停止工作意味着作为社会人角色的部分丧失且对于农村老年人来说往往带来家庭经济贡献者的角色丧失,这两者均标志着其生命历程中重要的角色转变,因此作为老年人生命历程阶段的划分标准。对于子女而言,其他兄弟姐妹是影响其代际交换水平的重要方面,所受到的影响既与兄弟姐妹的性别结构等特征有关,也和兄弟姐妹所处的生命阶段有关。孙子女作为联系子女与老年父母(祖父母)的纽带,在代际经济交流中发挥着非常重要的作用。孙子女处于越小的年龄阶段时,需要越高强度的照料,本文将“有无孙子女”以及“最小孙子女的年龄”作为标准划分子女和兄弟姐妹的家庭生命阶段。

三、研究设计

(一)数据来源

本研究采用历时9年的四期追踪调查数据,数据来自西安交通大学人口研究所与美国南加州大学合作,在安徽省巢湖市农村进行的调查,分别在2001年4月、2003年11月、2006年12月及2009年6月成功获得了四期追踪数据。调查采用分层多级抽样方法,抽样的对象为60岁及以上的老年人。2001年的基期设计样本量为1800,获得有效问卷1715份,应答率为95.3%。三次追踪调查分别获得有效问卷1391、1067和807份。将所有至少参加了一期调查的子女样本纳入本研究的分析。通过数据统计描述分析发现,较小和较大年龄组的子女样本量非常少,造成这些年龄组的代际交换取值不稳定,数据跳跃非常严重,因此将子女样本限制在基期年龄位于21~55岁之间。对主要变量缺省的样本进行删除后,实际用于分析的样本有6056个成年子女,其中3233个成年儿子(53.39%),2823个成年女儿(46.61%),分别对应着1473和1360个父母。实际用于分析的四期子女样本总数分别为:成年儿子样本总数9536个,成年女儿样本总数8315个。

(二)测量方法

所有变量的描述性统计信息如表1和2所示。

1.因变量

因变量为成年儿子和女儿为其老年父母付出的和所得到的经济支持。子女付出的经济支持是指该子女(包括其配偶)为被调查老人提供的现金、礼物、食品等物品的总价值;子女得到的经济支持是指被调查老人(包括其配偶)为该子女(包括子女的配偶和未成年孙子女)提供的现金、礼物和食品等物品的总价值。我们按照巢湖地区各调查年份的居民消费价格指数(CPI)将各期钱数折算为2009年的可比数额,并取对数值作为模型的因变量。

如表1显示,成年儿子和成年女儿样本的平均年龄相当,在2001年基期调查中分别为39.0岁和38.7岁。随着时间推移,由于社会经济的发展和人民收入水平在不断提高,成年子女获得和提供的经济支持水平也有所增加。成年子女为老年父母提供的经济支持要远高于他们从老年父母处获得的经济支持。各期调查中,儿子为老年父母提供的经济支持水平都高于女儿,儿子所得到的经济支持水平也高于女儿。

2.自变量

成年子女的年龄是用调查年份成年子女的实际周岁年龄来测量。根据成年子女的出生年份划分为7个出生队列,变量赋值方法为:0=1976~1980年;1=1971~1975年;2=1966~1970年;3=1961~1965年;4=1956~1960年;5=1951~1955年;6=1946~1950年,取值越大表示出生年份越早。基期(2001年)各出生队列的年龄范围分别为:21~25岁,26~30岁,31~35岁,36~40岁,41~45岁,46~50岁和51~55岁。老年父母所处的生命历程阶段包括“婚姻状况”(1=丧偶;0=未丧偶)和“工作状况”(1=没有工作;0=完全工作或部分工作)两个变量。

表1 各期调查中子女样本的年龄及代际交换的均值及标准差

表2 基期调查(2001年)的样本特征分布

子女所处的生命历程阶段划分为5类。以儿子为例,5个阶段为:“无儿子”;“无儿子方孙子女”,指该老人有儿子,但所有的儿子都还没有自己的子女;“儿子方最小孙子女0~3岁”,指所有的儿子中最小的子女周岁年龄界于0~3岁之间;“儿子方最小孙子女4~16岁”,指所有的儿子中的最小子女周岁年龄界于4~16岁之间;“儿子方最小孙子女大于16岁”,指所有的儿子的孙子女周岁年龄均超过了16岁。女儿的测量同理。上述阶段都是“0,1”的虚拟变量。子女的兄弟姐妹所处的生命历程阶段也划分为5类。分别为:“无兄弟姐妹”;“兄弟姐妹均无孙子女”,指该子女所有的兄弟姐妹都还没有生育下一代;“兄弟姐妹最小孙子女0~3岁”,指所有的兄弟姐妹的孙子女中最小的周岁年龄界于0~3岁之间;“兄弟姐妹最小孙子女4~16岁”,指所有的兄弟姐妹的孙子女中最小的周岁年龄界于4~16岁之间;“兄弟姐妹的孙子女均大于16岁”,指所有的兄弟姐妹的孙子女周岁年龄均超过了16岁。上述阶段都是“0,1”的虚拟变量。

3.控制变量

老年父母的年龄分为“75岁及以上”和“不到75岁”进行两级测量,以“不到75岁”为基准类型。老年父母的性别以“老年父亲”为基准类型。研究中采用老年人行为能力的功能障碍数作为健康指标,基本生活自理能力PADL测量采用Katz量表,共有六个项目:洗澡、吃饭、穿衣、下床、房间内走动、上厕所;应用设施的生活自理能力的测量包括做饭、购物、乘车、作家务、家庭理财共5个项目;对活动能力的测量包括提起或搬动10公斤重的东西、爬一层楼的楼梯或台阶、弯腰(蹲下)或跪坐、步行100米。上述的15个项目全部采用两级测量:0=没有困难;1=有点困难或自己根本做不了,如果回答是8(拒答)或9(不知道)则计为0(视作为没有困难)。将15项得分进行累加后得分越高说明功能障碍数越多,生活自理能力越差。该量表稳定性良好,在四次调查中的 Alpha系数分别为 0.94、0.96、0.96 和0.87。老年父母的受教育水平分为“从未上过学”和“上过学”进行两级测量,以“上过学”为基准类型。成年子女的受教育水平分为“从没上过学”、“上过小学”和“初中及以上”进行三级测量,以“从没上过学”为基准类型。兄弟姐妹数为调查年份存活的兄弟姐妹总人数。

由于农村男性初婚年龄高于女性,因此尚处于未婚阶段的成年儿子比例远远高于成年女儿,成年子女所处的生命阶段大部分位于“最小子女4~16岁”的阶段中,其次是“子女均大于16岁”的阶段,再次是“最小子女0~3岁”的阶段。没有兄弟姐妹的成年儿子或女儿的人数很少,大多数情况下,兄弟姐妹所处的生命阶段大部分位于“最小子女4~16岁”的阶段中,其次是“均无子女”和“最小子女0~3岁”的阶段。老年父母年龄偏高,三分之一的老年父母超过了75岁。超过四分之三的老年父母未受接受过任何正式教育。成年子女的平均兄弟姐妹数超过了3个。和儿子相比,女儿的受教育程度明显较低。40%左右的成年子女样本的老年父母处于丧偶的状态,老年父母停止工作的比例也很高,界于50% ~60%之间。

(三)分析方法

本研究汇总每一位存活子女作为一个案例,因此来自同一家庭的子女会具有某些共同特征,因此利用分层模型引入随机因子来消除整群效应,建立子女层面的三层线性模型。模型的表达式如下所示:

一层:

二层:

三层:

一层模型中各变量均为随时间变化的子女变量。公式(1)中Yijt代表作为因变量的代际经济交换;将年龄变量减去成年子女样本的最小年龄21岁进行对中(centering)。在二层模型中引入子女出生队列这一非时变的个体特征变量来作为一层模型参数的解释变量。如公式(2)和(3)所示。在模型的第三层上将老人的特征设置为第二层截距的解释变量。如公式(4)所示。针对成年儿子和成年女儿分别建立模型,并采用HLM软件对模型拟合得到经验贝叶斯参数估计值。

四、结 果

(一)成年子女为老年父母付出的经济支持

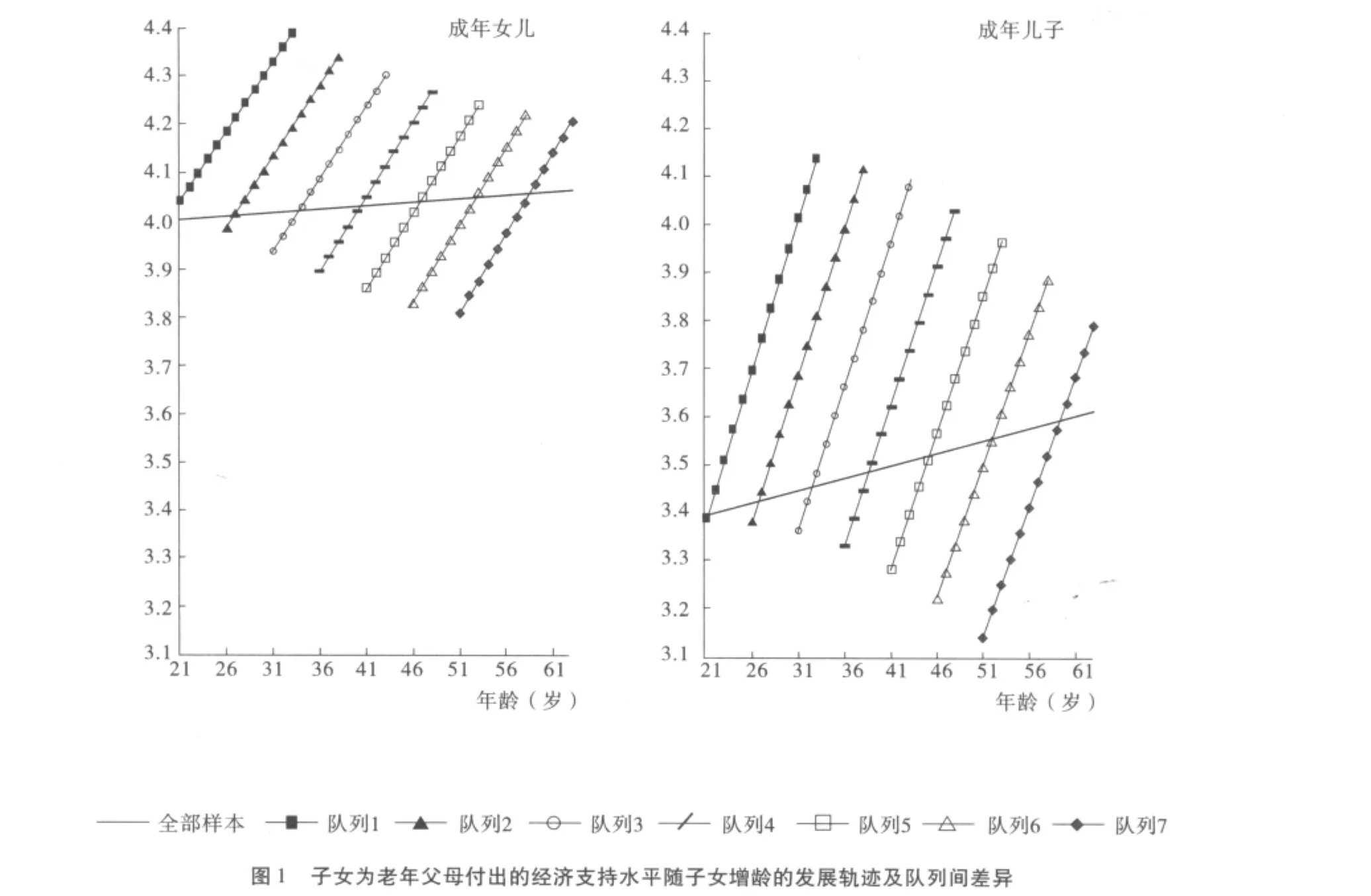

表3中模型1-1和1-2的结果显示,成年子女为老年父母提供的经济支持量随年龄增加而显著增长,且成年儿子增长的年龄斜率大于女儿。队列效应显著为负,表明较晚出生队列组的成年子女为老年父母提供的经济支持较多。子女为停止工作后的老年父母提供了更多的经济支持,且t检验结果表明这种经济支持增加的幅度成年儿子多于成年女儿。

结果还表明,成年儿子在结婚后提供的经济支持都高于未婚阶段,而成年女儿只在其最小孙子女16岁及以下时为老年父母提供了高于未婚阶段的经济支持量。除了儿子在其他兄弟姐妹均无孙子女的阶段会显著减少外,子女提供的经济支持量基本不受有无兄弟姐妹以及兄弟姐妹生命阶段的影响。女儿为年龄大于75岁的老年父母提供的经济支持有所减少,老年父母的功能障碍数的增加也会降低成年女儿为其提供的经济支持量。儿子为老年母亲提供的经济支持量多于老年父亲。子女受教育程度的提高具有明显的正向影响。

从图1可以看出子女为老年父母提供经济支持的年龄发展轨迹在队列间有着显著的差异。对于成年女儿,不考虑队列效应时,整体的增龄效应是略微正向的,控制了队列效应后,增龄效应变为明显的正向作用。对于成年儿子,在控制了队列效应后,增龄的正向效应变得更大。

(二)成年子女获得的经济支持

表3的模型2-1和2-2的结果显示,子女得到老年父母的经济支持随子女增龄而显著减少。晚出生队列的女儿得到老年父母的经济支持较少。出生队列和年龄的交互项均显著为正,说明晚出生队列组的子女得到经济支持量的年龄斜率较小。老年父母的丧偶会显著降低成年女儿获得的经济支持量。在成年儿子有了孙子女,以及女儿在其有未成年子女的阶段,所获得的经济支持量相对于未婚阶段都有了显著的增长。

老年父母的年龄超过75岁之后,子女得到的经济支持会显著地降低。老年母亲比老年父亲为成年女儿提供了更多的经济支持。老年父母功能障碍数的增加具有显著地负向影响。未上过学的成年子女得到的经济支持量显著地少于上过学的成年子女。兄弟姐妹数的增加将显著减少成年子女获得的经济支持水平。

表3 成年子女付出和得到的经济支持量的线性增长模型的系数估计值

从图2可以看出成年子女从老年父母处得到的经济支持量的年龄发展轨迹在队列间有着显著的差异。不考虑队列效应时,整体的增龄效应均为负向;控制了队列效应后,增龄的负向效应变得更加明显。晚出生队列的儿子得到的经济支持量随年龄下降的斜率更为陡峭。

五、讨 论

本研究通过运用历时近十年的纵贯数据所构建的曲线增长模型,从成年子女的角度验证了当代农村老年人家庭代际经济支持的子女年龄模式。结果表明,成年子女和老年父母之间的代际经济交换是一个贯穿了子女整个生命历程的动态发展的过程,代际经济交换水平既随着子女的增龄而变化,也通过出生队列效应体现出社会变迁的历史发展效应,同时,随着老年父母、子女自身和兄弟姐妹所处的生命阶段的不断演进和更迭,个体子女层面上的代际经济交换随之处于不断的消涨过程中。

结果表明,随着成年子女年龄的增长,他们为老年父母付出的经济支持量在增加,而得到老年父母的经济支持量在减少。这可能一方面因为成年子女的经济能力在逐渐提高,另一方面是因为随着老年父母的衰老,其独立的经济收入能力在降低,对子女资助需求在逐渐增加。从子女对老年父母经济支持的宏观历史趋势来看也是得到了加强:这既表现在较晚出生队列的成年子女所付出的经济支持较多,也表现在较晚出生队列的成年女儿得到的经济支持较少,同时,越晚出生队列的子女所得到的经济支持量随增龄的下降斜率越陡峭。其原因可能是由于较晚出生队列的子女在受教育程度方面更有优势,并且外出打工的比例更高,因此更有经济实力为老年父母提供更多的帮助,并且更加不需要老年父母给予的经济资助。同之前从老年父母角度所进行的研究结论相比[10],本研究从子女的角度再次印证了当代中国农村的老年父母在代际交换当中经济福利提高的现实状况,这一点既表现在随着增龄效应上,也表现在宏观的历史效应方面。

总体来说,老年父母负面生命事件的发生往往暗含着他们经济支持需求的提高,但不同类型的负面生命事件所起到的作用不同。从结果看,老年父母丧偶后仅会降低给予成年女儿的经济支持水平,暗示老年父母的丧偶更加明确了儿子养老的责任;而停止工作似乎更多意味着老年人独立经济能力的下降,带来子女经济供养水平的提高。另一方面,子女的结婚以及生育后代往往有助于提升代际经济交换水平。成年子女结婚后,尤其是生育了后代之后,会提高给父母的经济支持量,而他们后代的出生尤其是未成年孩子的存在也往往和得到老年父母更多的经济帮助相关联。

在其他兄弟姐妹均无孙子女的阶段,成年儿子付出的经济支持量最少。首先这可能反映了在给予老年父母经济支持方面,子女兄弟姐妹之间的示范作用,即当其他兄弟姐妹、尤其是兄弟,生育了后代之后会提高给予老年父母的经济支持,对该子女起到了正向的示范作用;另一个方面也可能是因为当其他兄弟姐妹有了子女之后,对老年父母孙子女和家务照料的需求上升,因此使得成年儿子提高给父母的经济帮助,以换得老年父母为其提供家务等方面的照料帮助。

本文的结果表明,当代农村家庭养老中传统的子女性别分工格局依然有所保留,但其差异在缩小。传统分工格局体现在不同性别的子女与父母之间养老契约的持续期不同,儿子作为家庭的长期成员,与父母的养老契约会持续终生。而女儿作为父母家庭的短期成员,被认为是“外姓人”,与父母之间的经济交换是一种短期安排。当儿子结婚成家之后会提高给老年父母的经济支持,以回报父母之前在他们的教育和结婚上的投资;当儿子生育了下一代之后更会得到老年父母以给孙子女零花钱、买食品、压岁钱等形式的经济上的帮助。出嫁后的女儿则是“嫁出去的姑娘泼出去的水”,婚后她们很少能得到老年父母孙子女和家务等方面的帮助,就算女儿在有了下一代之后得到了父母帮助照料孩子,女儿会为之提供相应的经济回报。但研究结果也表明,女儿对老年父母经济方面的贡献变得越来越重要,外出务工给农村妇女带来经济上的独立和更多的社会参与,对改变她们传统的角色定位产生了极大影响。

从老年父母间的性别差异来看,儿子为老年母亲提供的经济支持比老年父亲多,这是因为老年母亲对子女的依赖程度更高,往往选择加强与子女、尤其是与儿子的代际交换,以获得更多的补偿性支持。结果还表明,女儿从老年母亲处得到的经济支持比从老年父亲处得到的多,这可能是因为成年女儿与老年父母之间的经济交换总体水平比较低,多限于过年过节的礼尚往来,而这往往多由老年母亲负责操办。

本研究借助生命历程的理论范式,从子女角度思考和研究农村老年人家庭的代际经济支持行为的年龄规律,有利于从微观和宏观两个层次理解代际经济交换行为变动的过程。代际支持研究最初源自西方公共政策角度的社会资源再分配,为国家制定社会财富再分配的福利政策提供参考,公共领域和私人领域的代际交换和转移并不是互相排斥的,而是互相支持、互相促进的。当前农村家庭养老表现出传统和变革共存的特征[24],随着时间的推移,农村家庭养老经历了和经历着从传统向现代的转变。对微观家庭代际经济交换的动机和行为的认识对于未来公共政策的制定有重要的启示,有待于进一步深入研究。

[1] 姚远.中国家庭养老研究[M].北京:中国人口出版社,2001:15.

[2] Wu Z,Schimmele C,Li S.Demographic change and economic reform[C].in Sweetman A,Zhang J(ed),E-conomic Transitions with Chinese Characteristics:Thirty Years of Reform and Opening up[M].McGill-Queen′s University Press:Montreal and Kingston,2008.

[3] Agree E M,Biddlecom A E,Chang M C,et al.Transfers from older parents to their adult children in Taiwan and the Philippines[J].Journal of Cross-Cultural Gerontology,2002,17(4):269-294.

[4] Cong Z,Silverstein M.Intergenerational exchange between parents and migrant and nonmigrant sons in rural China[J].Journal of Marriage and Family,2011,73:93-104.

[5] Silverstein M,Gans D.Intergenerational support to aging parents:The role of norms and needs[J].Journal of Family Issues,2006,27(8):1068-1084.

[6] Tilburg T.Losing and gaining in old age:Changes in personal network size and social support in a four-year Longitudinal study[J].The Journals of Gerontology,1998,53B(6):S313-S323.

[7] 王萍,李树茁.农村家庭养老的变迁和老年人的健康[M].北京:社会科学文献出版社,2011.

[8] 宋璐.劳动力外流下中国农村老年人家庭代际支持性别分工研究[D].西安:西安交通大学,2008.

[9] Miyazaki Y,Raudenbush S W.Tests for Linkage of multiple cohorts in an accelerated Longitudinal Design[J].Psychological Methods,2000(5):44-63.

[10] 左冬梅,吴正.中国农村老年人家庭代际交换的年龄轨迹研究[J].人口研究,2011,35(1):53-64.

[11] Zuo D,Wu Z,Li S.Age and intergenerational exchange among older parents in rural China[J].International Journal of Social Welfare,2011(20):S30-S46.

[12] Secondi G.Private monetary transfer in rural China:Are families altruistic?[J].The Journal of Development Studies,1997,33(4):487-511.

[13] Silverstein M,Cong Z,Li S.Grandparents who care for their grandchildren in rural China:Benefactors and beneficiaries[C].in Cook I G,Powell J L,(ed),New Perspectives on China and Aging.Nova Science Publishers:New York,2007:49-71.

[14] 宋璐,李树茁.当代农村家庭养老性别分工[M].北京:社会科学文献出版社,2011.

[15] Sun R.Old age support in contemporary urban China from both parents′and children′s perspectives[J].Research on Aging,2002,24(3):337-359.

[16] Lee Y J,Xiao Z.Children′s support for elderly parents in urban and rural China:Results from a national survey[J].Journal of Cross-Cultural Gerontology,1998,13(1):39-62.

[17] Lee Y J,Parish W L,Willis R J.Sons,daughters,and intergenerational support in Taiwan[J].The American Journal of Sociology,1994,99(4):1010-1041.

[18] Silverstein M,Conroy S J,Wang H,et al.Reciprocity in parent-child relations over the adult life course[J].Journal of Gerontology:Social Sciences,2002,57B(1):S3-S13.

[19] 张文娟,李树茁.农村老年人家庭代际支持研究——运用指数混合模型验证合作群体理论[J].统计研究,2004(5):33-37.

[20] 宋璐,李树茁.劳动力外流下农村家庭代际支持性别分工研究[J].人口学刊,2008(3):38-43.

[21] 王跃生.中国家庭代际关系内容及其时期差异——历史与现实相结合的考察[J].中国社会科学院研究生院学报,2011(3):134-140.

[22] 樊欢欢.家庭策略研究的方法论──中国城乡家庭的一个分析框架[J].社会学研究,2000(5):100-105.

[23] Gordon CC,Charles F,Longino J.Age structure and social structure[J].Contemporary Sociology,2000,29(5):699-703.

[24] 左冬梅,李树茁.基于社会性别的劳动力迁移与农村留守老人的生活福利——基于劳动力流入地和流出地的调查[J].公共管理学报,2011,8(2):93-100.