西方传教士对近代中国伊斯兰教的认知

韩永静

(宁夏大学政法学院 宁夏 银川 750021)

伴随着近代西方的殖民扩张以及基督教世界传教运动,大批欧美基督教传教士迈出了他们自己的国门,其足迹遍布全球。鸦片战争中国战败,清政府与西方列强签订了一系列的不平等条约,西方传教士进入中国传教的大门也随之打开。这些基督教传教士来到中国不久,就发现在中国竟然还存在着一个数量巨大的、信仰伊斯兰教的穆斯林群体。实际上,基督教与伊斯兰教,以及犹太教,同属一神教。伊斯兰教和基督教拥有共同的“先知传统”,有共同的经典,在《古兰经》中犹太教徒和基督教徒被称为“有经人”,是最亲近信道者的人,也承认其经典是神圣的,同是天启的。当传教士们在中国发现了这样一个巨大的固守着一神信仰的群体时,这引起了他们的关注。给他们留下的最深刻的第一印象也许就是穆斯林的“独特”,这种“独特”不仅在于其外在的特征,而且在于他们的信仰。这些西方传教士开始了解、研究中国伊斯兰教,并逐步形成了他们对中国伊斯兰教的认知。

一、传教士对伊斯兰教入华时间的考证

西方传教士在研究中国伊斯兰教时,他们碰到的第一个问题就是伊斯兰教于何时传入中国,对他们来说,这既是一个令人困惑的问题,同时也是一个争论的焦点。碑刻、题铭、权威学者的说法各不一样,不同的传教士对此也有各自不同的看法。

1889年,传教士那夏礼(H.V.Noyes)在《教务杂志》发表了一篇长文《中国伊斯兰教》(Mo⁃hammedanism in China),其中也讨论了伊斯兰教何时传入中国这一问题。[1]那夏礼首先讲述了“回回原来”的传说故事,他也认可法国著名学者梯尔桑的观点,即“回回原来”的传说故事有明显模仿佛教传入中国的故事的痕迹,但是他接受伊斯兰教于唐初唐太宗时期约公元628年传入这一说法。他认为,穆罕默德的舅舅当时来到中国,受皇帝优待,并将其安置在广州,这一切属实,但他又提醒,“在参阅不同文献时,如果我们不注意,有可能会产生误解,因为有很多不同的名字,其实都指的是同一个人,即穆罕默德的舅舅,他去世之后被葬在广州城北门外”。他接着详细介绍了梯尔桑以详细考证各种碑刻为基础的叙述:628年宛葛素(穆罕默德的舅舅)带着礼物出使中国,并向中国皇帝宣讲其教义。梯尔桑也同意穆斯林学者的观点,即宛葛素由海路而来,在广州登陆,然后前往帝国的都城长安,受到了唐太宗的接见,在那个时代唐太宗是一位非常开明的君主;宛葛素被获准在广州修建一座清真寺,同时他的同教之人也被准许在帝国内自由信教。宛葛素在完成其使命之后于632年返回阿拉伯,希望能再次见到先知,但他一到阿拉伯就被告知先知已逝,这使他倍感悲痛。宛葛素停留数日之后,待艾布·伯克尔将《古兰经》的零星散片收集整理完毕,他带着圣书再次前往中国。历经重重磨难之后,他重返广州,旅途的辛劳使他精疲力竭,随即去世。他被葬在广州城外,其坟墓至今犹在,并成为远东地区所有伊斯兰教徒的一个崇拜之地。但梯尔桑认为,伊斯兰教直至开元年间(713~742)才通过陆路传入中国北方,而第一批真正的西方的伊斯兰教徒被“移植”(implant)到中国,是在755年哈里发阿布·加法尔派遣了一支由4000名阿拉伯士兵组成的军队,来援助唐肃宗,镇压安禄山叛乱;为了赏赐这些士兵,唐肃宗将他们安置在中国的一些重要城市,他们娶中国女子为妻,这些士兵可被看作是中国穆斯林①的祖先。

对于上述当时普遍接受的观点,早期的汉学家、传教士艾约瑟(J.Edkins)和庄延龄(E.H.Parker)却持否定的态度。他们仔细研究了这个问题,认为在当时的阿拉伯伊斯兰教徒仍在受迫害之中,还未征服麦加,他们怎么可能向遥远的中国派遣使者。[2]基督教青年会的美国传教士裴德士(William Bacon Pettus)甚至认为,伊斯兰教最初传入中国的确切时间也许根本就无法考证。他认为早在穆罕默德的时代之前,阿拉伯与中国一直保持着贸易联系,很可能是这些商人把伊斯兰教带入了中国。这些商人主要通过海路到达了中国的广州、杭州及其他东南沿海城市,几百年来这些商人一直川流不息地来到中国,也带来了许多伊斯兰教徒。中国与伊斯兰教接触的另一条路线在中国的西部边界,来者主要是士兵,但不是入侵,而是佣兵。以元初来华者数量最大,当时蒙古人需要大批佣兵助其征服中国。这些佣兵来自中亚和西亚不同的国家,而这些国家大部分与中国几个世纪以来一直保持着联系。[3]

英国传教士梅益盛(Isaac Mason)对中国伊斯兰教曾进行过深入的研究,他曾仔细研究过各种碑刻和伊斯兰教文献,考察了伊斯兰教进入中国的时间[4]。他分析了隋朝(586~601)传入说和唐代628年传入说,但对这两种说法都予以否定。对于第一种说法,他认为当时伊斯兰教还未兴起,因此这一说法不能被接受。而对于第二种说法,流传的说法是穆罕默德的舅舅来中国传播伊斯兰教,并被葬在广州,但这不能被证实,只能说广州那座有名的坟墓可能是某位穆斯林先驱的安息之地,而其年代要晚于穆斯林所认为的他们的首位传教师来到中国的时间。此外,《回回原来》这本书里提到628年来中国的穆斯林是由陆路穿过西部边界来的,这种叙述明显出自穆斯林之手,带有想象的成分。梅益盛的最终结论是,他认为中国官方记载的公元651年是最早的和较真实的说法,这一年哈里发奥斯曼遣使来华。那么,他们是由陆路还是由海路而来,并未记载。既然长期以来商人们一直沿海路而来,很有可能的是,在同一时期或稍早一些,已经信仰伊斯兰教的商人把他们的宗教带到了广州和其他几个沿海城市;但显而易见的是他们并未在中国人之中传播他们的信仰。随着伊斯兰教在中亚地区的扩张,穆斯林也通过陆路进入了中国的边界,且数量众多。8世纪中期,一批穆斯林士兵来到中国,后来在中国定居,有人甚至说一些士兵抵达了广州,这说明可能有多批士兵在不同时期来到了中国。在这一历史时期应该也出现了一些清真寺,但也许是一些非常简陋的建筑,甚至在官方记载中都不值得一提。对伊斯兰教的传入和最早的清真寺的修建,众说纷纭,莫衷一是。梅益盛在9世纪中期的一些阿拉伯旅行者的记载中发现他们提到了穆斯林的礼拜场所。广州著名的光塔建于900年左右,这正是当时有名的穆斯林伊本·瓦哈比(Ibn Wahab)去世的时间,那座出名的坟墓也许是当时为他修建的。经过上述的详细考证之后,梅益盛认为在伊斯兰教入华时间这一问题上,还存在着太多的不确定和猜测,如果毫无保留地接受某一观点,这对任何人来说,都是不明智的。

值得注意的是,前面提到的法国学者梯尔桑早在一百多年前考证伊斯兰教入华时间的问题时,就使用了“移植”(implant)一词。也许“移植”一词要比“传入”更符合历史事实,因为伊斯兰教传播至中国并不是一个单纯的历史事件,而是一种特殊的文化传播现象;伊斯兰教不是靠战争征服等武力形式进入中国的,而是通过其文化载体即伊斯兰教信徒的迁移而植入到与之相异的中国文化的环境里,并且在适应中国文化的同时,伊斯兰教也形成了自己的文化边界,继而维持其独特的文化而独立发展。这与当代一些学者的观点不谋而合,“人们早已习惯于用‘传播’一词来表述外来宗教在中国的流行与发展,然而,确切地说,用该词来表述伊斯兰教进入中国的过程却不尽恰当。伊斯兰教不是通过‘传教’这一途径在中国内地立足的,而是从唐宋时代、元明时代以来,大量的阿拉伯人、波斯人以及中亚等地各族穆斯林移居中国而‘移居’的结果,这是与其他外来宗教‘传入’中国的方式明显不同的。”[5]因此,“要确定伊斯兰教进入中国的时间和标志,必须从外来穆斯林定居中国开始,穆斯林来华定居应该成为研究中国伊斯兰教的历史起点和逻辑起点。”[6]

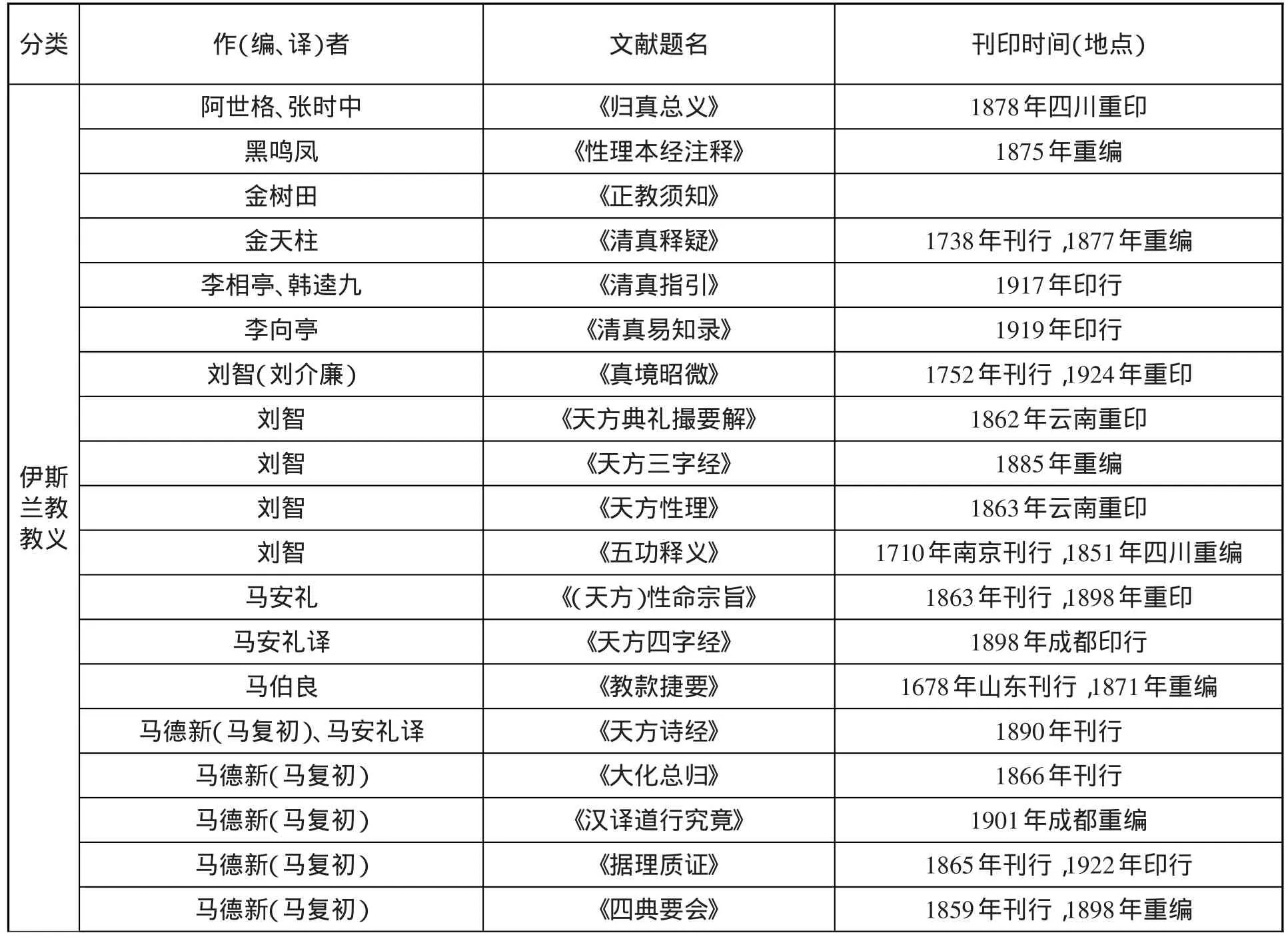

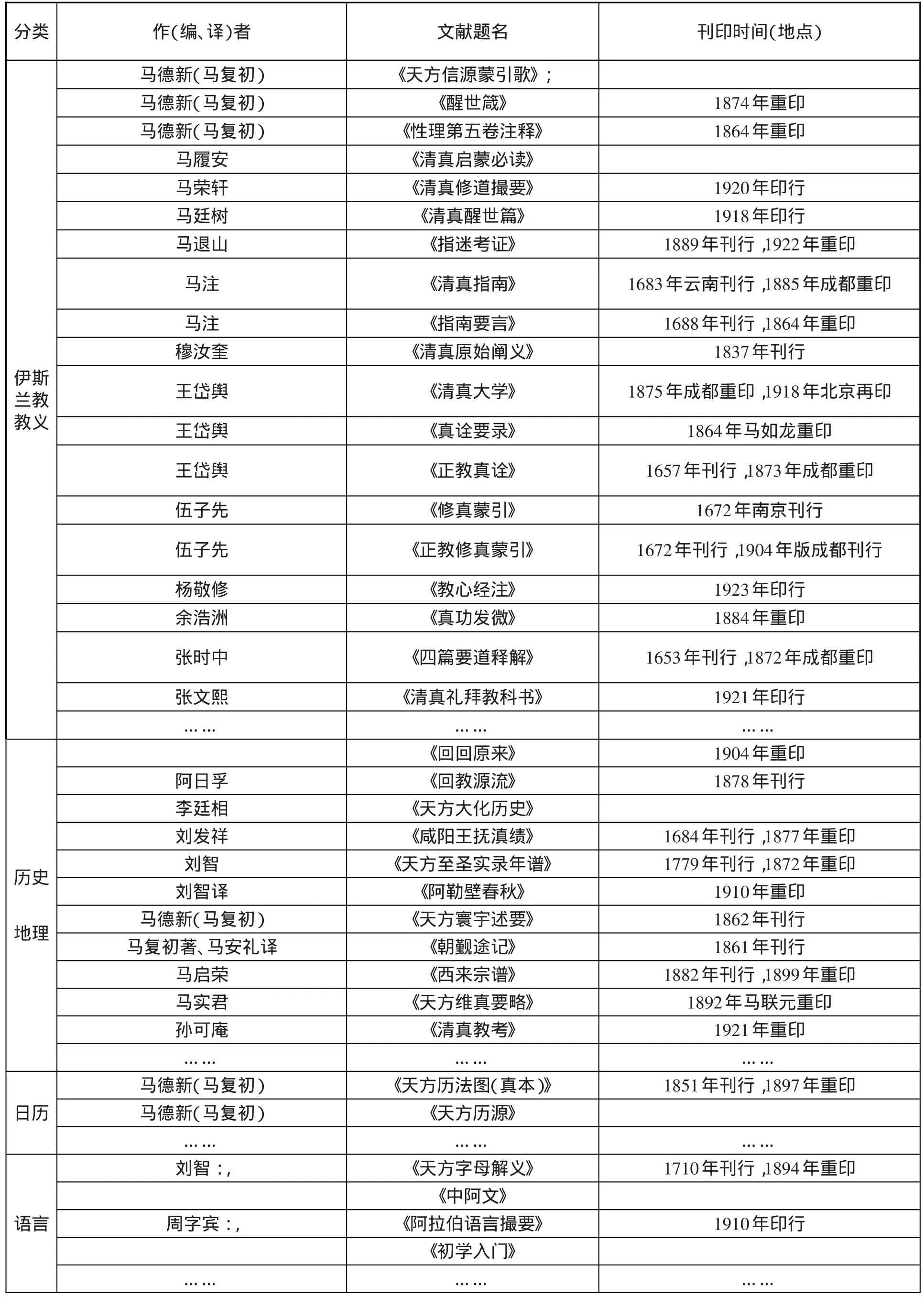

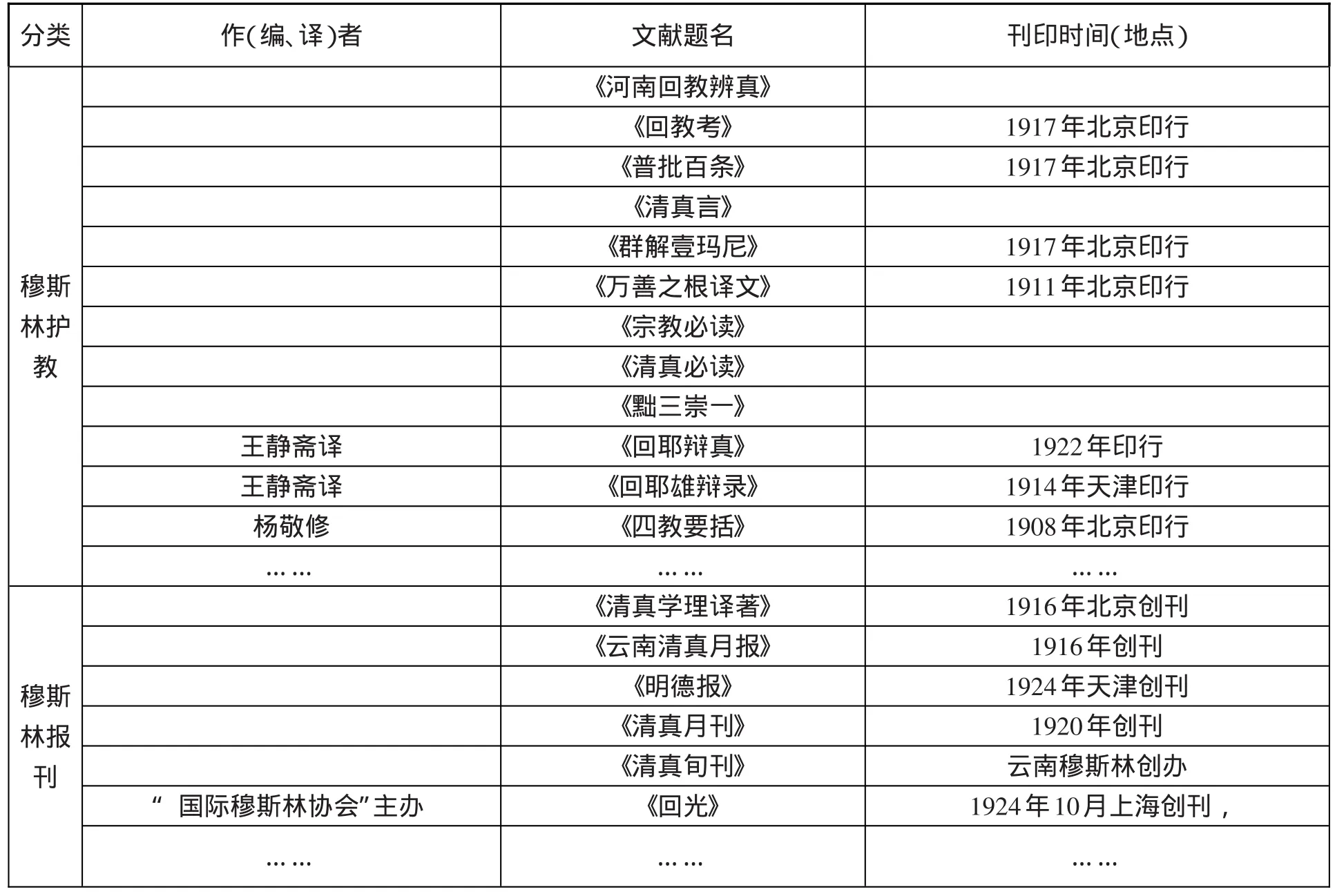

二、传教士对中国伊斯兰教文献的整理

西方传教士在研究中国伊斯兰教的历史和文化时,也很重视对中国伊斯兰教文献资料的收集和整理。这方面的研究集大成者是传教士毕敬士(Claude L.Pickens)。他在华二十多年,长期任中国穆民交际会(Society of the Friends of Mos⁃lems in China)秘书长之职务,指导在华传教士的穆斯林传教工作。同时,他对中国伊斯兰教也深有研究,并且整理了大量的中国伊斯兰教文献。1950年中国穆民交际会在汉口出版了他的专著《中国伊斯兰教资料文献目录》(Annotated Bibli⁃ography of Literature on Islam in China)[7],这是他的博士论文,该书汇总了中国伊斯兰教的书籍和杂志,包括以下几个方面:一般的资料、伊斯兰教传入中国的时间、历史与发展、教派与门宦、文学、本土化发展、穆斯林术语、人口统计等几个方面。其他几位传教士对中国伊斯兰教文献也进行了整理,如海恩波在其1910年出版的专著《伊斯兰教在中国:一个被忽视的问题》中列出了20种中国伊斯兰教文献,其中刘智的著作有《至圣实录年谱》、《天方性礼》、《天方典礼》等9种。[8]曾担任过布道回族特委会(Special Committee for Muslim Work)秘书长的欧格非对此也有所涉足,1917年他和兹威默(Samuel Marinus Zwemer)②共同整理了95种汉文和阿文伊斯兰教典籍。[9]英国传教士梅益盛在这方面的研究也不容忽视,他于1925年在《皇家亚洲学会华北支杂志》(Journal of the North China Branch of the Royal Asiatic Soci⁃ety,LVI卷)发表了《中国穆斯林文献》(Chinese Muslim literature)一长文,对我国回族学者的汉文译述作了系统的清理。[10]

综合上述相关研究,这些传教士收集和整理的中国伊斯兰教文献主要涉及以下几大类型(见下表):

传教士们除了对中国伊斯兰教的典籍进行了系统的整理和分类之外,他们还做了一些翻译工作,如传教士梅益盛曾将刘智的《天方至圣实录》翻译成英文并于1921年出版,题为《阿拉伯先知》(The Arabian Prophet),该书313页,兹威默为其作序[11]。刘智的另一著作《天方三字经》也被译为英文,于1917年刊登在《教务杂志》上[12]。这些译作对西人,特别是西方传教士了解中国伊斯兰教和穆斯林的信仰与宗教实践很有帮助。

分类伊斯兰教教义作(编、译)者阿世格、张时中黑鸣凤金树田金天柱李相亭、韩逵九李向亭刘智(刘介廉)刘智刘智刘智刘智马安礼马安礼译马伯良马德新(马复初)、马安礼译马德新(马复初)马德新(马复初)马德新(马复初)马德新(马复初)文献题名《归真总义》《性理本经注释》《正教须知》《清真释疑》《清真指引》《清真易知录》《真境昭微》《天方典礼撮要解》《天方三字经》《天方性理》《五功释义》《(天方)性命宗旨》《天方四字经》《教款捷要》《天方诗经》《大化总归》《汉译道行究竟》《据理质证》《四典要会》刊印时间(地点)1878年四川重印1875年重编1738年刊行,1877年重编1917年印行1919年印行1752年刊行,1924年重印1862年云南重印1885年重编1863年云南重印1710年南京刊行,1851年四川重编1863年刊行,1898年重印1898年成都印行1678年山东刊行,1871年重编1890年刊行1866年刊行1901年成都重编1865年刊行,1922年印行1859年刊行,1898年重编

分类刊印时间(地点)伊斯兰教教义作(编、译)者马德新(马复初)马德新(马复初)马德新(马复初)马履安马荣轩马廷树马退山马注马注穆汝奎王岱舆王岱舆王岱舆伍子先伍子先杨敬修余浩洲张时中张文熙……历史1874年重印1864年重印地理阿日孚李廷相刘发祥刘智刘智译马德新(马复初)马复初著、马安礼译马启荣马实君孙可庵……马德新(马复初)马德新(马复初)……刘智:,……1710年刊行,1894年重印语言周字宾:,文献题名《天方信源蒙引歌》;《醒世箴》《性理第五卷注释》《清真启蒙必读》《清真修道撮要》《清真醒世篇》《指迷考证》《清真指南》《指南要言》《清真原始阐义》《清真大学》《真诠要录》《正教真诠》《修真蒙引》《正教修真蒙引》《教心经注》《真功发微》《四篇要道释解》《清真礼拜教科书》……《回回原来》《回教源流》《天方大化历史》《咸阳王抚滇绩》《天方至圣实录年谱》《阿勒壁春秋》《天方寰宇述要》《朝觐途记》《西来宗谱》《天方维真要略》《清真教考》……《天方历法图(真本)》《天方历源》……《天方字母解义》《中阿文》《阿拉伯语言撮要》《初学入门》……1910年印行日历……1920年印行1918年印行1889年刊行,1922年重印1683年云南刊行,1885年成都重印1688年刊行,1864年重印1837年刊行1875年成都重印,1918年北京再印1864年马如龙重印1657年刊行,1873年成都重印1672年南京刊行1672年刊行,1904年版成都刊行1923年印行1884年重印1653年刊行,1872年成都重印1921年印行……1904年重印1878年刊行1684年刊行,1877年重印1779年刊行,1872年重印1910年重印1862年刊行1861年刊行1882年刊行,1899年重印1892年马联元重印1921年重印……1851年刊行,1897年重印……

分类作(编、译)者刊印时间(地点)1917年北京印行1911年北京印行穆斯林护教王静斋译王静斋译杨敬修……穆斯林报刊“国际穆斯林协会”主办……文献题名《河南回教辨真》《回教考》《普批百条》《清真言》《群解壹玛尼》《万善之根译文》《宗教必读》《清真必读》《黜三崇一》《回耶辩真》《回耶雄辩录》《四教要括》……《清真学理译著》《云南清真月报》《明德报》《清真月刊》《清真旬刊》《回光》……1917年北京印行1917年北京印行1922年印行1914年天津印行1908年北京印行……1916年北京创刊1916年创刊1924年天津创刊1920年创刊云南穆斯林创办1924年10月上海创刊,……

从总体上看,这些西方传教士经过各方搜集,提供了明清以来至1930年代有关中国伊斯兰教的典籍和穆斯林的著述的名录汇集。在这些文献之中,有些是著名的穆斯林学者如王岱舆、刘智、马注、马德新等的代表作,有些是一些不出名的作者的著述,其中一些已经失传。他们对有些文献和资料的解释在年代、版本和内容等方面也有失误和错漏之处。但是,他们提供的这些资料索引,一方面为后来的西方学术界研究中国伊斯兰教提供了资料指引,另一方面也有助于国内学者进一步挖掘和整理这些伊斯兰教文献资料。此外,这些传教士还保存了一些珍贵的中国伊斯兰教文献和资料,如传教士毕敬士将其收藏的一批有关中国伊斯兰教的书籍、字画、历史、笔记,以及1000多张照片捐赠给了哈佛大学燕京图书馆,他叙述了这批珍贵的收藏的来由:“1926年当我在上海会见了伊萨克·梅益盛(Isaac Mason)先生时,我开始收集这样的文献(指中国伊斯兰教文献)。次年他离开中国回英国,临行前,他送给我许多旧书。我通过北京的清真书报社收集了一些后来出版的书。珍珠港事件爆发后,我们不得不离开中国,我随身携带了一些中国伊斯兰教文献回美国。1945年我又把它们带回中国,但在1950年又再次带回美国。不说别的就说这一点:这些文献已经来回渡洋好几次了。”[13]尽管传教士的目的是向中国穆斯林传播基督教,但是他们收集的大量有关中国伊斯兰教和穆斯林的历史文献、资料和照片,为我们了解、认识和研究近代中国穆斯林社会提供了弥足珍贵的资料。

三、传教士对宗教职业者——阿訇和毛拉的述评

阿訇和毛拉是穆斯林的宗教领袖,每当传教士进入穆斯林聚居区时,他们首先要面对的就是穆斯林这个重要而特殊的群体。实际上,传教士在这个群体身上花费了大量的时间和精力,研究他们,拜访他们,与他们交流。因此传教士掌握了有关穆斯林阿訇和毛拉的详细信息。

在西方传教士眼里,伊斯兰教的阿訇是一个教育程度很高的阶层,他们不但有汉文图书,而且有阿拉伯文、突厥文、波斯文图书;传教士还注意到儒家思想在伊斯兰教书籍中很占优势。传教士们观察到,以清真寺为中心的经堂教育延续了古代的家长式教育方式,非常类似于中国旧式的学校。穆斯林父母将他们的男孩子送到清真寺里接受教育,学习基本的阿拉伯文和读写算知识。如果家庭条件较好,且学习进步很大,那么这些学生将在阿訇的指导下继续学习六至八年,或者更长的时间。以甘肃为例,阿訇的知识有三、四年的时间就被学生挖空了,但是,有前途的年轻人会被送到伊斯兰教经学院继续深造,但并不是所有接受经堂教育的男孩子都能被任命为阿訇。[14]一般的习惯是,毛拉是在各地方就地对少数人加以训练,而不是招收很多人在一个大地方集中训练。但是也不是全部如此,若干大清真寺里有许多青年在那里准备担任毛拉。这种学生有多少,传教士们没有统计资料,但是鉴于从事训练工作的清真寺数目之多,学生总数该是可观的。[15]

长期在中国西北穆斯林聚居区传教的内地会传教士安献令认为阿訇可分为两类:一类是接受毛拉的常规训练,通常在某个清真寺任职;另一类是能阅读原版的《古兰经》,因此享有阿訇的荣誉称号。后者见于各行各业,如军队里的士兵、做生意的店主、贩卖马匹者、仆人等等,只要是掌握了《古兰经》的神圣语言的人都可获此殊荣。他们都会读阿拉伯语,但很少有人能解释其意义。回回穆斯林估计这些人仅占百分之十,但传教士安献令认为也许事实并非如此。[16]

传教士们也不能确定中国有多少人精通阿拉伯文,但是他们深信确实有人谙熟阿拉伯文和波斯文两种文字,而这些人则以阿訇和毛拉为主。他们也曾调查过阿拉伯语在中国的使用情况。他们的调查资料表明:在直隶,“(这里的)清真寺都有阿拉伯语学校;阿訇(毛拉)都可以很容易地认读阿拉伯文经书。阿拉伯语的教授规模在北京要比其他地方大,甚至有学习阿拉伯语的女子学校。”陕西的一位传教士这样说,“这个城市有七座清真寺教授阿拉伯语,在清真寺的外面还有四所学校,十六岁以下的女孩子在那里学习阿拉伯语。”江苏的情况是,在省城穆斯林有一些很好的学校,清真寺里有常设的学校,在这些清真寺里男孩子学习阿拉伯语、《古兰经》和伊斯兰教的宗教传统知识。[17]

1917年兹威默访问中国时,他和伊斯兰教领袖们交谈以后曾强调说中国的一些阿訇和毛拉精通阿拉伯文或波斯文。他们对“中国毛拉不懂阿拉伯文”的说法表示质疑。他们认为产生这一说法的真相大概是这样的:一部分毛拉对于他们经典上的原文认识得很有限;另一部分毛拉能诵读和讲解他们自己的阿拉伯文书籍,但是不会读不带元音的阿拉伯文基督教书籍。还有一部分毛拉,他们不但会读、写和了解伊斯兰教书上的阿拉伯文,同时也会读、写和了解基督教书上的阿拉伯文。这种人是有的,他们为数固然不多,但是在全中国各地都有。阿拉伯文《圣经》、汉阿(合璧)《福音书》、尼罗河差会书局和埃及其他差会所出版的基督教书籍,在能读并能理解阿拉伯文的中国穆斯林当中流通日广。据若干传教士报告,“过去他们和毛拉没有机缘接触,现在阿拉伯文书籍为他们开辟了交往的门路”。一些毛拉来信请寄新出版的任何阿拉伯文基督教书籍,也有人申请赠送现有的阿拉伯文书刊。也曾有传教士收到若干中国毛拉写的阿拉伯文手稿,他们将这些手稿转寄开罗请懂得阿拉伯文的人加以适当的答复。有的手稿讨论基督教信仰,词锋非常尖锐,需要细心作答。在埃及的传教士说:“这些手稿内容充实,文笔又好。”他们是阿拉伯文的权威,所以他们的话是值得注意的。1919年12月,一个阅览很广的中国毛拉寄来了一张购书单,订购许多阿拉伯文书籍,他请他的基督教朋友为他转寄给开罗某一家伊斯兰教书局。鉴于上述种种事实,传教士认为一切轻视中国穆斯林领袖的阿拉伯文知识的说法,都当加以抛弃。[18]

根据各地传教士的调查,他们认为阿訇的收入还是很高的,大约每年受薪六万枚铜钱,此外还有学生直接缴纳的学费。此外还有其他收入,例如他若到教友家里为病人念“亥贴”,按常例他可以得到病者一个金戒指、耳环或其它贵重的东西。如果他亲自为死者沐浴,人们就将去世的人所有值钱的衣服都送给他。当然只有有钱人家可以请到阿訇去行这样的礼。穆斯林将财产赠送给清真寺的办法,往往成为他们中间争论和斗争的原因。这种财产(土地或房屋)由清真寺教长负责管理。按规矩他们应当每年改选一次,但是事实上并不经常这样做。这些领袖们任职期间,往往私用公款;或扣留租金,或将公产私行抵押。[19]

在传教士眼里,他们亲自接触到的阿訇似乎差异很大。比如,1916年一位传教士在三人的陪同下,参观了同一地方的两座清真寺,而碰到的两位阿訇对待他们的态度截然不同[20]。在第一座清真寺里,他们遇到的阿訇是一位留着长长的白胡子的老人,他非常有礼貌,态度和蔼可亲。他得知他们一行四人的基督教传教士身份后,仍然很高兴地带他们参观了清真寺。传教士给了他几本小册子,他立即注意到了边角上的阿拉伯文,就问他们是否懂阿拉伯文,在他得到否定的答案之后,他立即向这几位传教士解释了这些阿拉伯文的意思。这位年长的阿訇给他们留下了深刻的印象,他了解并坚守自己的立场,他多次有礼貌而坚定地对传教士的观点予以否定。而在这几位传教士所参观的另一座清真寺里,情况却完全不同。一位毛拉接待了他们,他们也送给了他一些小册子,但很快他们之间的交谈就变成了争论。这位毛拉边读边翻译了一段《古兰经》,同时多次表现出对这些传教士的轻蔑;他们另外还讨论了耶稣是不是上帝,以及十字架受难等问题。

这些西方传教士之所以特别关注中国伊斯兰教,主要是出于他们要让中国穆斯林皈依基督教的愿望,因为绝大多数的西方传教士都把吸收教徒作为他们鞠躬尽瘁的目标和日常的主要任务。如果从这个角度来看,他们在中国穆斯林中的传教工作则是最令他们失望的③,但是预料之外的收获是,这培养了他们对中国伊斯兰教和回族穆斯林进行学术研究的兴趣,开启了近代西人研究中国伊斯兰教和回族穆斯林的先河。

注释:

①本文参阅的英文史料中出现了大量的“Chinese Moslem(Muslim)”这样的称谓,直译为“中国穆斯林”。在近代的英文文献中,“the Chinese”多指“汉人”,而与“Chinese Muslim”对应的则是“汉回”,尽管这一称谓是不确切的,但该词在指涉一个民族群体时基本上可以与今天意义上的“回族”等同。

②又译作“字威默”、“兹维迈尔”或“知味墨”。他是著名的伊斯兰教问题研究专家、美国普林斯顿大学教授,长期致力于向阿拉伯地区的穆斯林传教。他于1911年在埃及开罗创办了很有影响的期刊《穆斯林世界》(The Moslem World),并长期担任主编。兹威默在西方教会界享有很高的声望,是19至20世纪对穆斯林世界宣教运动中的重要人物,曾多次组织对穆斯林传教的世界性大会,是推动基督教在穆斯林世界传播的领袖人物。

③根据笔者已掌握的中英文史料,西方传教士在中国穆斯林中进行了长达近百年(1850~1950)的传教工作,但登记在册的改宗者仅百余人。

[1]Rev.H.V.Noyes.Mohammedanism in China[J].The Chinese Recorder.Vol.20,1889,pp12~14.

[2]William Bacon Pettus.Mohammedanism in Nanking:Notes on a Winter’s Reading.Observations and Conversa⁃tions among the Moslems[J].The Chinese Recorder.Vol.39,1908,pp395~396.

[3]W.B.Pettus.Chinese Mohammedanism[J].The Chinese Recorder.Vol.44,1913,p88.

[4]Isaac Mason.Chinese Mohammedanism[J].The Chinese Recorder,Vol.50,1919,pp177~178;Isaac Mason.How Islam Entered China[J].The Moslem World.1929,pp249~263.

[5]金云峰.怎样看待伊斯兰教入华的“标志”和“时间”[J].甘肃民族研究.1999,(1).

[6]金云峰.从外来宗教入华形式之比较说起[A].见:甘肃省历史学会等编.史学论丛(第六集)[C].兰州:兰州大学出版社,1996.

[7]Claude Pickens.Annotated Bibliography of Literature on Islam in China[M].Hankow:Society of Friends of the Moslems in China,1950.

[8]Marshall Broomhall.Islam in China:a Neglected Problem[M].London:Darf Publishers Limited,1987,(first pub⁃lished in 1910),pp301~302.

[9]Chas.L.Ogilvie and S.M.Zwemer.A Classified Bibliography of Books on Islam in Chinese and Chinese-Arabic[J].The Chinese Recorder.Vol.48,1917,pp652~659.

[10]房建昌.近代西方基督教传教士在中国西北少数民族中的传教活动及有关文献概述——兼论近代西方基督新教传教士在中国穆斯林中的传教活动及有关文献[J].西北民族研究.1994,(1).

[11]Our Book Table[J].The Chinese Recorder.Vol.52,1921 p357.

[12]Lieo Kai Lien.The Three Character Classic for Moslems[J].The Chinese Recorder.Vol.48,1917,pp645~652.

[13]王建平.中国陕甘宁青伊斯兰文化老照片——20世纪30年代美国传教士考察纪实[M].上海:上海辞书出版社,2010:3.

[14]The Kansu Moslems[J].The Moslem World.1934,p 73.

[15][18][19]中华续行委办会调查特委会编.中华归主:中国基督教事业统计1901~1920[M].北京:中国社会科学出版社,1987:735,735,736.

[16]G.Findlay Andrew.The Crescent in North-West China[M].London:The China Inland Mission,1921,p42.

[17]The Use of Arabic in China[J].The Moslem World.1911,p343.

[20]A Visit to Chinese Mosques[J].The Moslem World.1916,pp419~421.