彭州市龙门山震后迹地植物群落生态恢复初探

武艳镯,秦纪洪,孙 辉,王 琴

(1.四川大学 环境科学与工程系,成都610065;2.成都大学 城乡建设学院环境工程系,成都610106)

彭州市位于成都平原西北边缘,属龙门山断裂带,该区域生态区位十分重要,特别是白水河国家级自然保护区,是成都的生态系统和生物多样性保护重点地区,也是长江上游生态屏障的有机组成部分。震中位于龙门山脉的“5·12”汶川特大地震给彭州市造成重大地质灾害和生态灾难,使其林业遭受严重破坏,森林植被、基础设施设备、重点生态工程、产业基地、珍稀野生动物栖息场所等均遭严重破坏。据统计,全市森林资源损毁13 300hm2,此次地震破坏彭州市林业用地面积的88.9%,91.2%的活立木总蓄积量。此次地震不仅使该区域森林植被严重被毁,森林覆盖率下降,森林涵养水源、水土保持功能降低,而且伴随着崩塌、滑坡、泥石流、严重水土流失等大量次生灾害,对区域生态安全构成巨大威胁[1-2]。因此,地震及地震诱发的次生地质灾害形成的山体崩塌、滑坡、山洪、泥石流、堰塞湖等大量地震创面的生态修复与重建[3],也成为震后灾区重点工作之一。

近两年对“5·12”汶川地震创面的生态恢复重建方面的报道不多。贺延光、李忠东对彭州龙门山银厂沟区域“地开花”现象、震后灾情以及地质方面进行了研究[4];刘守江、张斌对龙门山非规范滑坡体上植被自然恢复的研究显示因气候条件优越,植物群落丰富度、多样性及生物量均已较高,具备自然恢复的潜力[5]。但是,目前对灾后各类迹地上进行的群落现状及次生演替过程、群落生物多样性等方面鲜有报道。本文以四川彭州市震后几个典型的次生裸地上次生演替群落的生物多样性、土壤碳状况进行了初步分析,以期揭示该区震后次生演替与生态自然恢复的机制与规律,也为生态重建与自然保护提供理论依据和实践指导。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

此次调查采样分别位于彭州市地震破坏最为严重的龙门山镇(白水河自然保护区外围)、白鹿镇。该区域夏无酷暑,7月平均温度一般不超过25℃,而1月平均温度在0℃以下(表1)。本区日照少,年日照时数在1 200h左右,年日照百分率仅30%。一般12月份开始有霜冻,可延续到翌年3月初。全年无霜期约250d左右。盛夏多暴雨山洪,且陡涨陡落,具有典型的山溪性河流水文特征。土壤类型属四川盆地山地湿润亚热带山地黄壤和山地黄棕壤,植被为亚热带常绿阔叶林区。

表1 成都市龙门山风景名胜区平均气温分布

1.2 野外样地调查方法

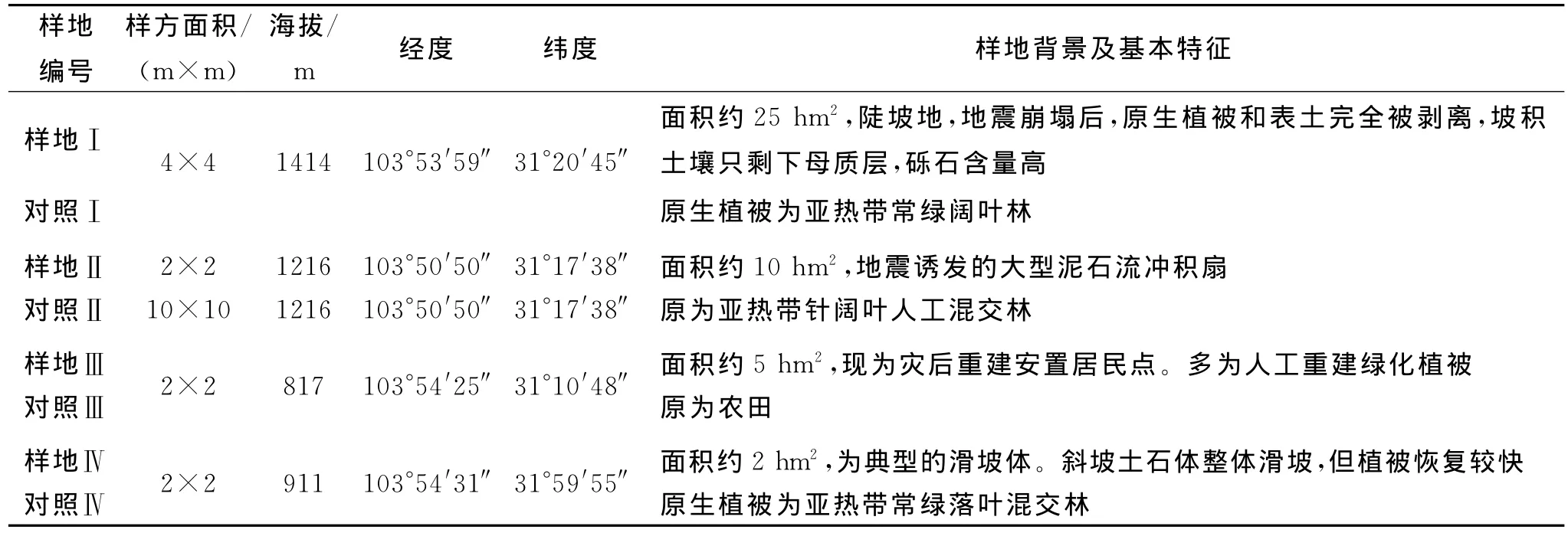

1.2.1 样地设置 2011年5月进行野外样地调查,在彭州市龙门山镇和白鹿镇等地选取典型的地震崩塌迹地(整个坡面植被和表层土壤完全被剥离)、泥石流裸地(地震诱发的大型泥石流冲积扇)、大型滑坡体(整体滑坡,大型乔木全部受到破坏,多年生草本植物和表土得到大部分保留)、重建居住地(灾后移民安置点)等典型区域,每个样地基本情况见表2。每类样地分别取邻近未受到地震破坏的区域作为对照,同时进行调查和采样。

1.2.2 野外调查方法 在以上4类典型的地震创面样地中,随机设置2m×2m(草本植物)、4m×4m(灌木与草本植物)和10m×10m(木本植物为主)的样方,每类样地分别做3个重复样方,在每个样地内选取邻近环境相似未受到地震破坏的区域内设原生样方3个作为对照样方加以调查。分别对上述样方进行植物物种、密度、高度、盖度、多度、生物量等指标测定,并根据野外调查数据资料,在物种鉴定和实验室分析的基础上,对各类样地的植物群落进行物种分析、α多样性、β多样性、群落相似性等多样性指标分析。

表2 群落样方的基本情况

1.3 植物群落分析方法

1.3.1 α多样性指数

(1)物种丰富度指数采用物种数S和Margalef指数[6]:dM=(S-1)lnN

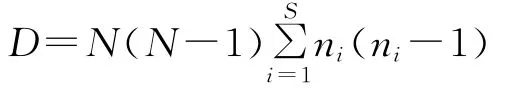

(2)物种多样性指数Simpson指数:

(3)Shannon—Weiner多样性指数:

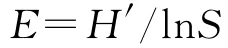

(4)物种均匀度指数Pielou指数:

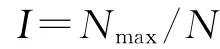

(5)优势度指数Berger—Parker指数:

式中:S——样方中的物种总数;i=1,2,…,——物种序号;ni——属于种i的个体数;Pi——样方中第i个物种的个体数占所有物种个体数的比例;H′——Shannon—Weiner多样性指数;Nmax——群落中最大种的生物量;N——群落总生物量。

1.3.2 β多样性指数 本文采用以下两种β多样性指数计算:

式中:g(H)——沿生境梯度 H 增加的物种数目;l(H)——沿生境梯度H 失去的物种数目,即在上一个梯度中存在,而在下一个梯度中没有的物种数目。

(2)Sorenson指数SI

式中:a,b——样地A 和样地B 的物种数;c——两个群落或样地共有种数。

重要值IV=(相对高度%+相对盖度%+相对密度%+相对频度%+相对生物量%)/5

1.4 土壤分析及数据处理方法

在各个样地的代表性地段取0—20cm土样,各地重复取样3次,装入密封袋并标记。所有新鲜土样运回实验室,4℃保存,进行土壤微生物量碳(Microbial Biomass Carbon,MBC)含量测定;取10g左右新鲜土样烘干至恒量,测定土壤含水量;其余土样去除根系、石砾等,自然风干,分别过0.25mm和2mm筛,进行土壤总有机碳(Total Organic Carbon,TOC)、可溶性有机碳(Dissolved Organic Carbon,DOC)及土壤易氧化态碳(Easily Oxidizable Carbon,EOC)含量的分析。TOC测定采用高温外热重铬酸钾氧化容量法;DOC测定采用重铬酸钾外加热法[8];EOC测定采用0.333mol/L的KMnO4氧化—比色法[9];MBC测定采用氯仿熏蒸—浸提法[10]。

数据分析采用SPSS 11.0软件方差分析(one—way ANOVA)和多重比较(LSD检验),分别对不同恢复地区总有机碳及各组活性有机碳含量进行显著性检验。

2 结果与分析

2.1 群落的物种组成及重要值

2.1.1 不同恢复地植物的群落组成特征 野外调查结果表明,龙门山各种地震创面的恢复样地中,地震破坏创面迹地出现高等植物有22科34属46种;泥石流裸地有20科31属40种;居民安置点有13科16属16种;滑坡体有16科21属26种,共出现植物46科77属86种,其中菊科(Compositae)13属36种,占全部种数的41.86%,表明菊科植物在龙门山植被自然恢复演替过程中为先锋植物,而且成为该地区植物区系的优势种。除菊科外,莎草科(Cyperaceae)(3属5种)、唇形科(Labiatae)(4属6种)、蔷薇科(Rosaceae)(6属9种)、毛莨科(Ranunculaceae)(4属7种)、石竹科(Caryophyllaceae)(3属8种)、禾本科(Gramineae)(5属8种)、虎耳草科(Saxifragaceae)(3属5种)也较为重要。

地震崩塌迹地有一、二年生草本植物12种,占物种数的26%;多年生草本植物15种,占物种数的33%;灌木17种,占物种数的37%;乔木和藤本均各为1种,整个群落外貌为稀疏灌草群落或草地群落。原生样地中共有14科16属16种,其中有一、二年生草本植物3种,多年生草本植物4种,灌木6种,乔木5种、藤本2种,整个群落外貌为典型的亚热带森林群落,林冠已经郁闭。

泥石流迹地有一、二年生草本植物3种,占物种数的0.75%;多年生草本植物28种,占物种数的70%;灌木5种,占物种数的12.5%,乔木1种,藤本3种,整个群落外貌呈荒草地群落。而邻近区域的原生样地中共有6种大型乔木植物,5种灌木和16种多年生草本,为典型的郁闭亚热带人工针阔叶混交林。

居民安置点无一、二年生草本植物;多年生草本植物有7种,灌木8种,二者共占种数的94%,而乔木仅1种。为典型的人工园林植物群落。对照的农田为旱地,除农作物外,尚有7种一年生杂草,4种多年生杂草。

滑坡体有一、二年生草本植物5种,占物种数的19%;多年生草本植物18种,占物种数的69%;灌木2种,乔木1种,为次生灌草群落。原生植被主要是人工亚热带阔叶林,一、二年生草本7种,多年生草本3种,灌木4种,藤本1种,乔木6种。

综上可见,经过2a的次生演替,从物种组成上看,地震迹地(地震崩塌迹地、新生泥石流冲积扇、新建居民安置点以及滑坡体)上定居的植物多为一、二年生草本植物,特别是在崩塌迹地和泥石流冲积扇上面,几乎全部为易扩散的广布杂草型的先锋植物,极少有乔木树种自然定居;其次,每类地震迹地的群落类型与原生背景也有极大差异,这些地震迹地上的群落类型多为草地群落或者灌草群落,而背景植物群落为亚热带天然常绿落叶阔叶混交林或者人工亚热带阔叶林。

2.1.2 各样地中群落物种的重要值及优势种 4类样地的植物从科、属、种方面均存在一定的差异,为了进一步分析样地的物种组成,本文从物种重要值和优势度两方面进行分析。物种的重要值可以较为全面地表达不同物种在群落中的功能和分布格局,优势度能够较好地反映群落的物种组成。4类样地的植物群落不仅在物种的种类上存在一定差异,且物种的重要值分布序列也发生了变化(表3)。

表3 不同恢复地区群落优势种种类、生活型以及重要值

地震崩塌迹地中重要值分布序列的前4位分别为青蒿 (Artemisia carvifolia)、婆 婆 纳 (Veronica didyma)、艾蒿(Artemisia argyi)、黄荆(Vitex negundo)。如果以重要值>17为优势种,15~17为亚优势种作为判定标准,经过2a的恢复,该地只形成了以青蒿、婆婆纳为优势种植被群落。原生样地为森林群落,其乔木层中重要值排列前4位为灯台(Cornus controveris)、桢楠(Phoebe zhennan)、红椿(Toona ciliata)、山核桃(Carya cathayensis)。以重要值>35为优势种,34~35为亚优势种作为判定标准,则原生样地群落以灯台树、桢楠优势种,红椿为亚优势种的森林群落,林灌草层次分明,发育完全。

泥石流迹地重要值前4位分别是蛇葡萄(Ampelopsis chaffanjoni)、地瓜藤(Ficus tikoua)、一枝黄花(Solidago decurrens)、蛇莓(Duchesnea indica)。通过以地震崩塌迹地的优势种评价标准,则该地形成了以蛇葡萄、地瓜藤为优势种、一枝黄花为亚优势种的群落结构。原生样地为亚热带针阔叶人工混交林,乔木层中重要值排列前3者为柳杉(Cryptomeria fortunei)、栲(Castanopsis fargesii)、红椿(Toona ciliate),而柳杉的重要值明显大于其他物种,因此该原生样地中形成以柳杉为优势种的森林群落,灌木层不发达,草本层发达。

居民安置点中重要值的前4位分别是虎耳草(Saxifraga stolonifera)、结 缕 草 (Zoysia japonica)、柑橘(Citrus reticulate)、小叶女贞(Ligustrum quihoui)。该样地只形成以虎耳草、结缕草为优势种的群落结构。对照的农田除农作物外,主要草本植物为繁缕(Stellaria media)、鱼腥草(Houttuynia cordata)等农田杂草。

滑坡体迹地重要值的前4位分别是西南绣球(Hydrangea davidii)、枫香(Liquidambar formosana)、艾 蒿 (Artemisia argyi)、虎 耳 草 (Saxifraga stolonifera)。该样地中形成以西南绣球为优势种、枫香为亚优势种的群落结构。原生样地为亚热带常绿落叶混交林,主要以红椿(Toona ciliate)、灯台树(Cornus controveris)等大型乔木为优势种。

综上所述,不同迹地上新形成的植物群落其优势物种有很大差异。地震崩塌迹地形成以青蒿、婆婆纳等为优势种的开放草本植物群落,泥石流迹地形成以蛇葡萄、地瓜藤、一枝黄花等一年生和多年生草本及多年生藤本为优势种的开放群落,居民安置点形成以虎耳草、结缕草为优势种的多年生草本群落,而在大型滑坡体上形成了西南绣球、枫香等灌木为主的灌草群落。与各自的原生植被相比,各类地震恢复迹地中种类组成以及分布格局也有很大差异。

2.2 植被恢复过程中多样性分析

2.2.1 α多样性变化 4类样地均处于群落的形成阶段,且各个样地中物种数不同,多样性指数总体波动较大。各物种α多样性指数如图1所示。群落丰富度S和margalef指数表示的丰富度在龙门山地震迹地植被早期恢复过程中变化趋势基本相同,这两种指数均可以反映物种丰富度的变化。各类恢复地的丰富度指数大小为泥石流冲积扇>滑坡体>地震崩塌地>居民安置点,说明泥石流迹地、滑坡体迹地物种数较丰富,生态恢复较快。

植物群落的Shannon—Wiener指数、Simpson指数在恢复后2a的迹地上,各类样地大小也为泥石流冲积扇>滑坡体>地震崩塌地>居民安置点,说明泥石流冲积扇和滑坡体中群落各物种组成结构和分布较为均匀,因为两样地地势较平缓,土层较厚、且人为干扰条件低,故多样性指数相对较高。而地震崩塌迹地受灾害影响较大,地质土壤受损严重;居民安置点受人为干扰较大,其中物种组成和结构有着向单一优势种发展的趋势。两样地中的植物群落已经分别形成了以青蒿、婆婆纳和虎耳草、结缕草为绝对优势的纯群落。

图1 不同地区植被多样性指数值及其差异性比较注:图中值为平均值±标准差,相同字母表示不同生境类型生物多样性差异不显著,不同字母表示差异显著(P≤0.05);样地Ⅰ:白水河自然保护区地震崩塌迹地;样地Ⅱ:白水河自然保护区泥石流裸地植被;样地Ⅲ:白鹿镇居民安置点生态修复地;样地Ⅳ:白鹿镇滑坡体扰动地。下同。

Pielou均匀度指数与多样性指数表现出类似的变化趋势。除居民安置点差异较大以外,其他三类样地没有明显差异,说明其他三样地中群落各物种组成结构和分布较为均匀。

优势度则与多样性呈相反的变化趋势,即多样性较高的群落有较低的优势度,与物种数目有关。研究各样地中,居民安置点的多样性指数最低,而优势度指数明显较高;泥石流冲积扇多样性指数最高而其优势度指数最低。

通过对两两样地间多样性指数差异性分析可以看出,地震崩塌地、泥石流迹地、滑坡体之间各多样性指数值差异不明显,而居民安置点和其他各类样地之间多样性指数值差异性较大,各多样性指数明显较低,因为居民安置点为典型的人工园林,物种组成单一,结构简单。

2.2.2 恢复过程中β多样性指数变化

(1)各类样地与其原生样地植物的β多样性指数变化。Cody指数反映随时间、群落演替发展物种替代的速率。这种测度物种在环境梯度上变化或周转速率的方法可以用来定义群落间的交错区,表达的是沿环境梯度增加或减少的物种在数量上的概念。其值越大表明不同群落或某环境梯度上不同点之间的共有种越少。通过对4类样地与其原生样地Cody指数分析可知(表4),地震崩塌地、泥石流冲积扇与原生样地之间Cody指数较小,说明此类样地与其原生植被共有物种数较多,因此与原生植被的物种替代速率较低。居民安置点、滑坡体与其原生样地间Cody指数较大,这是因为居民安置点原为农田生态系统,地震后的植被以人工栽植的草本植物为主;而滑坡体的原生植被为常绿落叶混交林地,已经完全郁闭,滑坡后新形成的植被以杂草为主。因此两样地与其原生群落共有物种数很少,两样地物种替代速率较高。

表4 各样地与其原生样地的Cody指数βc及Sorenson指数

(2)各迹地群落与原生群落的相似性。Sorenson指数是反映群落物种构成相似性的β多样性指数,其值越高,表明群落物种构成相似度越高。对所研究样地植被恢复群落的相似度分析,不仅要考虑到群落内各物种的存在度,同时也考虑了物种的丰富度。由表4可见,地震崩塌地与其对照样地之间的恢复植物群落的相似性系数为21.7%(共有种为6种);泥石流冲积扇和其原生样地之间的群落相似性系数为31.1%(共有种为10种);滑坡体和其原生样地之间的群落相似性系数为25.3%(共有种为8种),这三类样地相似性系数较高。结合前面对植物群落结构和物种多样性的分析可以看出,这三类样地物种生长条件相近,且物种丰富,相同物种较多。而居民安置点和其原生样地之间的群落相似性系数为13.6%(共有种为3种),是因为居民安置点原为农田,地震后设为居民安置点,受人为干扰较大且物种较少。因此与原生样地的群落相似度较低。

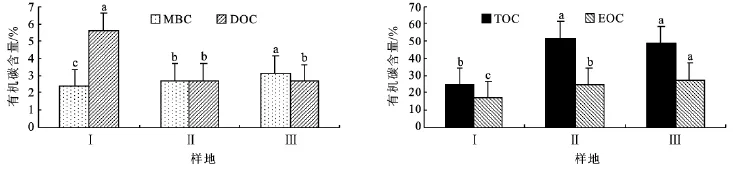

2.3 不同迹地群落中的土壤碳变化

植被恢复初始阶段植物群落类型的分布不同与土壤有机质碳含量有一定关系。通常认为,土壤总有机碳动态难以及时反映土壤碳变化过程中可能发生的一些短期变化,而土壤有机碳的短期变化机制对植被恢复过程中土壤有机碳动态和有机碳的管理具有重要意义。因此被作为土壤有机碳动态的即时指标。不同生境类型土壤活性有机碳储量的分析结果(图2)表明,各活性有机碳组分含量在不同恢复地各不相同。泥石流裸地、滑坡体总体差异不明显,而地震崩塌地差异较大,其中各活性有机碳含量较少,是由于此地为地震创面山体滑坡所致,土壤含沙量较大。

各活性有机碳含量分析结果为:TOC含量分布为泥石流裸地>滑坡体>地震崩塌地,而地震崩塌地与其他两样地差异性较显著;MBC和EOC含量变化趋势为滑坡体>泥石流裸地>地震崩塌地,三类样地之间差异性较显著,其中MBC分配比例介于6%~10%,而EOC分配比例较大,介于47%~69%;而DOC含量变化趋势为地震崩塌地>泥石流裸地>滑坡体,分配比例介于5%~25%,其中地震崩塌地与泥石流裸地、滑坡体两样地间有显著差异。

图2 不同恢复样地土壤有机碳及活性有机碳变化情况

3 讨论

3.1 生物多样性与生物群落的关系

一般认为,多样性越高的生态系统抗性和弹性越强,也就越稳定[11-12]。全面衡量物种多样性需要从物种丰富度、多样性、均匀度和生态优势度4个方面进行比较,它们从不同的角度反映群落物种组成结构水平,群落内组成物种愈丰富,多样性越大;物种均匀度越大,群落多样性值愈大[13]。其中,植物物种多样性指数反映植物种类的多少和植物种类所占比例的变化。均匀度指数反映个体在种间的分配均匀程度,均匀度大,表示没有明显的优势个体类型,个体类型在群落中均匀分布[14]。生态优势度指数反映了各物种种群数量的变化情况,生态优势度指数越大,说明群落内物种数量分布越不均匀,优势种的地位越突出。

3.2 草本植物群落在生态恢复过程中的作用

龙门山地区各地震迹地植物群落以多年生草本植物为主,处于群落次生演替初期。研究区内共出现高等植物86种,隶属46科,草本植物占绝大部分。地震崩塌迹地中一、二年生草本植物12种,多年生草本植物15种,灌木17种,乔木和藤本均为1种,说明随着杂草的大量入侵,先锋植物阶段中的一、二年生植物已较少,而多年生植物及灌木占主导地位,此类地震迹地演替较快,已进入小灌木阶段;泥石流迹地中一、二年生草本植物3种,多年生草本植物有28种,所占比重较大,灌木5种,乔木1种、藤本3种,而其原生样地中有6种大型乔木植物,5种灌木,16种多年生草本;说明演替由多年生草本期向小灌木阶段发展;居民安置点无一、二年生草本植物;多年生草本植物有7种,灌木8种,乔木1种;此类迹地受人为因素影响较大,恢复也较快;滑坡体有一、二年生草本植物5种,多年生草本植物有18种,灌木2种,乔木1种,群落演替泥石流样地相似,完全进入多年生草本期,且向小灌木阶段发展。

3.3 地震恢复迹地生境条件对物种多样性及稳定性的影响

彭州龙门山地震迹地周围大部分均有天然的次生乔灌木林地,具有群落演替所需的种子来源和营养繁殖体,这对加快植被的自然演替提供了可能;这种独特的斑块(patch),群落的边缘效应将加速群落的恢复演替[15]。地震迹地自然恢复成森林是一个漫长的过程,人类活动的干扰及管理,对提高植物群落的物种多样性,加速生态恢复进程具有一定的意义。如居民安置点生态修复地,受人为因素影响较大,物种组成单一,结构简单。和其他样地相比多样性指数值明显偏低。因此人为的干扰和刈割,压制了繁殖率高、生长迅速的植物营养体的生长。

除此之外,土壤养分对植物恢复也有一定的影响。在龙门山各地震迹地中,土壤TOC,MBC,EOC,DOC含量各有不同,其中MBC分配比例介于6%~10%,而EOC分配比例较大,介于47%~69%;DOC分配比例介于5%~25%。这可能与地震对土壤因子的影响有关,随着恢复年限的增加,各种活性有机碳含量可能会发生大的变化,今后需要深入研究。

4 结论

(1)泥石流冲积扇、滑坡体、地震崩塌迹地、居民安置点4类样地植物群落的丰富度指数、Shannon—Wiener指数、Simpson指数和均匀度指数大小为泥石流冲积扇>滑坡体>地震崩塌迹地>居民安置点,其中居民安置点和其他各样地之间多样性指数差异性较大,而优势度指数的变化趋势与此相反。

(2)地震崩塌地、泥石流冲积扇与其原生植被共有物种数较多,物种替代速率较低;居民安置点、滑坡体两样地与其原生植被共有物种数很少,两样地物种替代速率较高,显示这两类群落到原生群落的演替进程较为缓慢。

(3)根据各类样地与其原生样地间相似度Sorenson指数可知,地震崩塌地、泥石流冲积扇以及滑坡体与其原生植物群落相似度较高,居民安置点与相应的原生群落的相似度低,表明这类群落恢复到原生群落可能需要更长的时间。

(4)对4类地震迹地中土壤有机碳分析,TOC分布为泥石流冲积扇>滑坡体>居民点>地震崩塌地;MBC和EOC含量变化趋势为滑坡体>泥石流冲积扇>居民点>地震崩塌地;DOC含量变化趋势为地震崩塌地>泥石流冲积扇>滑坡体>居民点,显示在不同迹地上土壤碳及不同组分的恢复进程存在差异。

[1] 吴建华.地震与生态环境关系初探[J].山西地震,2000,10(4):1-3.

[2] 吴瑾冰,郭安红.地震与环境生态[J].灾害学,2001,16(3):88-92.

[3] 杨红露,刘冬梅,孙辉.地震的生态破坏及其恢复重建研究进展[J].四川环境,2009,28(4):97-101.

[4] 李忠东.“地开花”,埋了整个村子:银厂沟风景区纪实[J].人与生物圈,2008,11(4):20-30.

[5] 刘守江,张斌.汶川地震非规范滑坡体上植被的自然恢复能力研究:以彭州银厂沟谢家店子为例[J].山地学报,2010,28(3):373-378.

[6] Magurran A E.Ecological Diversity and Its Measurement[M].New Jersey:Princeton University Press,1988.

[7] 马克平,马克明.生物群落多样性测度方法:α多样性的测度方法[J].生物多样性,1994,2(4):281-239.

[8] Vance E D,Brookes P C,Jenkinson D S.An extraction method for measuring microbial biomass C[J].Soil Biology & Biochemistry,1987,19(6):703-707.

[9] Jones D L,Willett V B.Experimental evaluation of methods to quantify dissolved organic nitrogen(DON)and dissolved organic carbon(DOC)in soil[J].Soil Biology and Biochemistry,2006,38(5):991-999.

[10] Cambardella C A,Elliott E T.Particulate soil organicmatter changes across a grassland cultivation sequence[J].Soil Science Society of America Journal,1992,56(3):777-783.

[11] Cody M L,Diamond M J.Towards a Theory of Continental Species Diversity Bird Distributions over Mediterranean Habitat Gradients:Ecology and Evolution of Communities[M].Cambridge:Harvard University Press,1975.

[12] Haynes R J.Labile organic matter fractions as central components of the quality of agricultural soils:An overview[J].Advances in Agronomy,2005,85:221-268.

[13] King A N,Pimm S I.Complexity,diversity and stability:a reconciliation of theoretical and empirical results[J].The Amer Nature,1983,122(2):229-239.

[14] Grime J P.Benefits of plant diversity to ecosystems:immediate,filter and founder effects[J].J.Ecol.,1998,86(6):901-910.

[15] 白永飞,许志信,李德新.内蒙古高原针茅草原群落多样性研究[J].生物多样性,2000,8(4):353-360.