幸福在哪儿转了弯?

岳晓东

上个世纪80-90年代,市面上最流行的词语是“奔小康”。国家统计局发布的数据显示,北京市2011年的GDP为16000.4亿元,同比增长了8.1%,人均GDP为80394元(按年平均汇率折合为12447美元)。按照世界银行的划分,各国贫富程度的分界线为12276美元,北京市的人均收入已超过这一“标准线”,达到中上等富裕国家水平。换言之,北京人已经率先进入了“小康社会”。然而,人们的幸福指数并未因经济的持续增长而增长,幸福感的增加和财富的多少究竟是否成正比?

幸福指数有一个拐点

对于这一问题的思考,西方学者早有研究。美国经济学家麦耶斯在分析了1991年世界人均国民收入与幸福感的关系后,提出一个“拐点理论”。即,个人的财富与其幸福感之间存在着一个拐点:在贫穷国家里,财富对幸福感的影响还是比较大的,但当一个国家的人均收入超过一定水准时,财富与国民幸福感的相关就消失了,而人权、社会平等等指标的影响便开始增大。以美国为例,1991年的人均收入拐点是8000美元——年收入8000美元以下的人,钱挣得越多,就越感到开心;年收入8000美元以上的人,钱挣得越多,未必越感到开心。

麦耶斯还发现,在经济发达国家,那些认为挣钱压倒一切的人,其生活现状和满意度会更低。这是因为人们的基本物质需求在得到满足后,财富的积累就无法确保幸福感的增加。有趣的是,在2010年,美国盖洛普公司对全球130万人的幸福指数作了调查,结果发现:收入与人生满足感成正比,但与幸福感关联不大。而据上海零点调查公司的调查,中国人的幸福感在过去十年中是先升后降,与经济发展的曲线并不同步。换言之,钱可以增加人的满足感,但未必会增加幸福感。

由此看来,财富给人带来的幸福感是阶段性的,相对的,而且还是有条件的。有了钱,会使人产生成就感甚至自豪感,但未必会是幸福感。这是因为财富的考虑,靠的是客观数据;而幸福的拥有,靠的是主观体验。

压力指数节节高

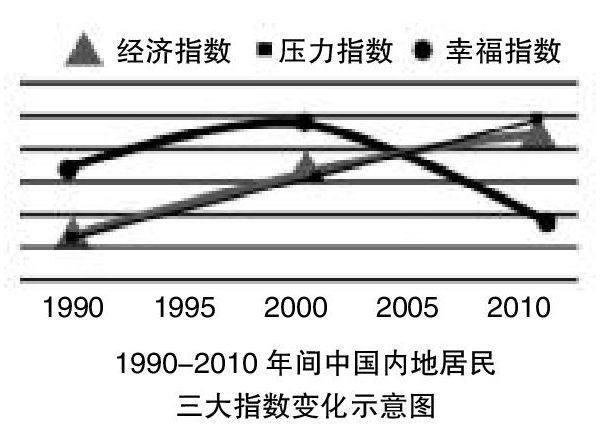

现代社会人们感觉不够开心,还有一个重要原因,那就是人们的压力指数在大幅增长。在过去的20年间,中国的GDP不断增长,经济学家称之为“经济指数”;而国民的幸福感却未因此上升,社会学家称之为“幸福指数”;在二者之间产生变化的是个体面临的压力,心理学家称之为“压力指数”。在过去20年中,随着国家经济指数的增长,国人承受的压力指数也在增加,这便导致其幸福指数出现了一个先高后低的过程。

当今社会,人们钱挣得越多,压力就越大,幸福感也就越难提升。這就好比一个人进入了“动感地带”,穿上了“红舞鞋”,每天都要“与狼共舞”,何谈幸福感?特别是对于生活在北上广等一线城市的人们来说,经济发展与幸福感的关系更是十分微妙:钱少了自然不行,钱多了也没让人开心多少。因为,与财富携手而来的,还有超负荷工作、超高房价带来的巨大生活压力。而每个人每天面临的,不是“竞争上岗”、“末位淘汰”,就是“交通堵塞”、“空气污染”,想开心都难。

2008年,全球最大的传播集团之一葛瑞集团调查了中国北京、上海及广州等地居民的生活满意度,结果发现,94%的国人表示“现代生活很有压力”,89%的国人希望能够“让生活的步调放慢下来”,98%的国人更加关注“身心健康的信息”。而2010年发布的《北京社会蓝皮书》也显示,北京居民中有三成的受访者收入有所提高,但近七成的受访者感到生活压力在加重。

收入在提高,却赶不上物价的持续飞涨,更赶不上压力的节节攀升,这也许是当今一线城市居民的最大烦恼。

构建中国人自己的心灵小康

面对国民幸福指数的下挫,我们亟须构建与物质生活小康相匹配的心灵生活小康,这将是构建和谐社会的根基。

美国芝加哥大学教授奚恺元多年来致力于城市居民幸福指数的研究。他在研究了中国城市人群的幸福感后发现,与幸福感最为相关的两大因素是“是否拥有自己的房产”和“是否有固定的工作”。也就是说,安居乐业是中国人最终的幸福诉求。

构建心灵小康,就需要我们吸收中华文明的宝贵精髓,并结合世界文明的有利发现,摸索出一套适合于眼下中国人的价值观。这当中既要有儒家思想的进取,也需要道家思想的淡定。

心灵小康是没有绝对标准的,因为它是一种感觉。它可以是一种豁达的心态,也可以是人生的一种精神,一种追求,一种实践的醒悟。心灵小康也来源于生活的轻松与满足,以及对于未来充满无限的憧憬和希望。

(王景义荐自2012年9月12日《北京青年报》)