日本因素与20世纪30年代浙丝的衰败

彭南生 余 涛

摘要:浙江是近代中国蚕丝的重要产地,浙丝与日丝在市场上一直存在激烈的竞争。20世纪初,日本蚕丝业经过近30年的发展,产能、品质渐超浙丝。在20世纪30年代经济大萧条的背景下,日本以经济与非经济手段加强对浙丝的经济战,发动“九·一八”事变劫夺东北市场,制造“一·二八”事变打击江浙市场,武装走私人造丝入侵浙江本地市场,低价竞销攘夺浙丝海外市场。浙丝内外销均陷入困境。桑、蚕、丝等产品价格遽跌,产业规模萎缩,蚕桑区农民生活恶化,加深了浙江农村社会经济危机。

关键词:日丝;浙丝;蚕农

中图分类号:F329 文献标识码:A文章编号:1003-854X(2012)02-0076-06

蚕丝是近代中、日重要的外销产品,在国际市场上存在着激烈的竞争。浙江一直是中国主要的蚕丝生产基地。20世纪初以来,日本蚕丝业经过近30年的迅猛发展,产能和品质渐超浙丝。在1929-1933年世界经济大萧条的背景下,日本加强了对浙丝的经济战。发动“九·一八”事变劫夺了东北蚕丝市场,制造“一·二八”事变打击了江浙的蚕丝工业,扰乱市场正常秩序,通过低价竞销策略攘夺浙丝海外市场。日本采取各种手段挤压浙丝,是日本对华经济战的一个环节,是既定侵华政策的重要内容,其目的不仅为倾销国内过剩蚕丝产品,转嫁国内经济危机,而且要乘机打压浙丝,实现日丝与浙丝的此消彼长,进而垄断世界蚕丝市场。学界一般认为,包括浙丝在内的中国蚕丝业的衰落主要是由于技术上的保守落后造成的,对这一时期日丝倾轧下的浙丝及浙丝衰落对蚕桑区农村经济的影响缺乏相应的研究。① 我们认为,除了内因外,日本因素也十分重要,笔者通过梳理相关史料,就这一问题作一点粗浅分析,就教于学界。

一

20世纪30年代日丝在国际市场上对浙丝占据优势并不是偶然的。从20世纪初年开始,经过近30年的发展,日本蚕丝业在产能和规模上都取得了长足进步。从养蚕户数看,“1912年农家总户数543.8万户,养蚕户数有150万户,占总户数28%,1921年农家总户数545.6万户,养蚕户数180万户,占总户数33%,1932年总户数564.3万户中,养蚕户数有206.5万户,几占37%。”② 可见,1912年到1932年间,农户总数自543.8万户增至564.3万户,仅增加约20万户,养蚕户数则由150万户增至206.5万户,约增加56万户,养蚕户数的增速明显快于农户的增速。桑园面积的大小与养蚕业盛衰息息相关,日本明治时代桑园面积,约30万与40万町步之间,1921年以降,桑园面积增至约53万町步,1930年突破70万町步。产茧量随着桑园面积的增加而增长,1878年产茧量仅942万贯,1912年则增加为4452万贯,1926年为8672万贯,1930年桑园面积增至最高纪录,产茧量也达1亿646万贯。产值也相应增加,“1880年为八千万元乃至九千万元,嗣后因产茧量之增加,而达五亿元左右。”③ 从蚕丝业的基础看,养蚕户数、桑园面积均有大幅度增加,反映出这一时期日本蚕桑业的渐趋兴旺。

就制丝技术而言,日本制丝业逐渐走向机械化。1915年总釜数59.5万釜中,座缫丝釜数33.4万釜,约占56%,机械丝釜数20.6万釜,约占34.5%,座缫丝犹占半数以上。1934年机械丝釜数24.9万余釜,占总釜数77.8%,座缫丝釜数5.5万釜,仅占总釜数16.5%。从釜数增减幅度看,机械丝釜数约增加30%,座缫丝则相反,锐减80%。

从缫丝工场规模看,1915年平均每一工场釜数为2.06釜,1934年增加3倍,达到6.3釜,小规模制丝工场逐步向大规模工场集中的趋势十分明显。茧产量增加,机械化程度高,提高了日丝生产能力,生丝总量“1915年为四百零四万六千贯,1934年为一千二百零六万五千贯,二十年间,约有三倍之增加,即1912年生丝生产总量三百六十四万四千贯,机械生丝二百六十九万四千贯,座缫生丝七十三万一千贯。1934年总产量一千二百零六万五千贯中,机械生丝一千一百十八万贯,座缫生丝仅三十五万五千贯,机械生丝竟占其92.7%。”④ 日本制丝业的生产从分散到集中,从小型化到大规模,工业化进程相当迅速。经过多年发展,蚕丝业已逐渐成为日本的民族支柱产业,大量销往国外,“在其国内每年消费不过十分之二,其十分之八均输出国外”⑤,不仅在日本国民经济结构中占有重要地位,而且提升了日丝在国际市场中的地位,“日本一跃而为世界第一生丝出产之国,占世界总产额之六成二分。”⑥

相比之下,浙丝生产进步迟缓,仍然饲育土种,沿袭旧式制法,如嘉善的“乡妇不知改良,墨守旧法,饲育土种,蚕病丛生,茧质不佳。”⑦ 时人曾在萧山、海宁、嘉兴等育蚕区域,调查了两百多户的育蚕农家的经济状况,蚕农多用土种,养七八钱至好几两的蚁量,结果只能收到十余斤至数十斤的鲜茧。因原料不佳,茧质不能保证,缫折大大高于日本,“日本制造厂丝一担,只须850斤至1000斤的鲜茧;而中国则须1500斤至2400斤。”⑧ 而且“日本蚕丝不仅成本低廉,且丝之品质亦较能适合外人之需要。”⑨ 与日本机械丝相比,浙丝粗细不匀,韧性不强,所以在市场竞争中处于劣势。

二

日丝的快速扩张需要市场的扩大作为保障,因此在市场上打击与之激烈竞争的浙丝成为日本的当务之急。日本发动“九·一八”事变劫夺东北市场,通过“一·二八”事变重创江浙的蚕丝工业,扰乱了蚕丝市场的正常商业秩序。

“九·一八”事变后,日本立即提高他国货物进口税,同时降低日货进口税,以图独占东北市场,据上海《晨报》所载,到1934年2月,“日本在东北之贸易情况:各国输‘满货品之分析,以日本货为大宗,几占全额百分之六十。”⑩ 浙丝及浙丝制品一向以东三省为重要市场,杭州丝绸业的盛衰取决于东三省市场的景气与否。据统计,1931年杭州有制种场28家,全年制种396170张,茧行17家,收鲜茧16960担,价值81.7万余元,丝行49家,收丝3000担,价值197.7万余两,缫丝1200余担,生熟货机户2906家,绸厂54家,织造绸缎55万匹,门售批发两种绸庄共203家,资本86.1万余元,营业总额1353万余元,其他经纬厂、纹制厂、染炼印花厂料房等,不下600余家,合计职工有25400余人,其间接依此为生活的,在10万人以上。自东北三省被夺,金融困难,“九·一八”事变前每尺绸缎售价8、9角,此后3、4角无人过问,成本过重,售价低廉。东北各省,被日本武力侵占后,销路断绝,平津客帮丝商,不敢进货,造成浙丝供过于求,即便减价出售也难以维持,杭州丝业一片悲观,“(1933年)五月底以前,机户六千余张织机,将停五千余张,而大小织绸厂一百三十余家,平均以十张织机计算,亦将停织七百余张,两共计算,工人失业者,至少增加一万五六千人,绸织业盖已至崩溃时期矣。”{11} 湖丝可视为浙丝的代表,1931年前北方丝绸销路尚好,蚕农制丝织绸,推行全国,“九·一八”后,北方及东三省丝绸销路减少,丝绸跌价,于是湖州的丝绸收入大量减少。“自内经‘九·一八之变,外受世界1929年经济恐慌之影响,内销外销,俱形迟滞,价格每担跌至七百元以下。迨至二十三年,承历年衰败余势,论产量祗一百余担,论价格仅四、五百元。”{12}浙江绍兴的丝绸业也难逃厄运,1931年后,机户减至3140户,织机5030具,织工7260人。1932年淞沪之战,影响更大,机户降至2000余户,织机2900余具,织工4800余人。绸缎产量与产值均大受影响,1931年产额15.86万匹,每匹扯价仅32元,总值507.52万元,与1929年相比,量减4.3万余匹,值减200万余元。浙江濮院镇丝织业生产“自淞沪之役发生,濮院绸销益为阻滞,存货囤积,以致机织停歇,丝行绸庄亏蚀,相继倒闭者过半。”{13}随后日本又发动“一·二八”事变,各地工商业都受到挫折,绸缎产额14.44万匹,每匹扯价降至28元,总值414.32万元,比1931年,又减少万余匹,减值百余万元{14}。整个浙江蚕丝业陷入崩溃状态。

与浙丝关系密切的上海缫织业遭受日军炮火的直接摧毁,“上海丝厂被毁于日军炮火之下者,损失不可数计。今就确知者,如闸北横滨桥等处,允余第一第二及孚慎等丝厂,均已全部被毁,至恒大、骏盛福、公益、盈余、丰泰、利昌、大胜等厂,则局部被毁。”{15} 其他地区的缫丝织绸厂,即使未毁,也因战事影响无法开工。表1是上海“一·二八”事变后缫丝、丝织厂损失统计。

资料来源:《复兴月刊》1933年第1卷第7期。

浙丝一直是上海丝厂的原料来源,沪埠丝业的大量损失也连带影响了浙江的丝茧业。以嘉兴为例,事变前上海丝厂常派人去嘉兴收取原料茧,事变后“本市(上海)一百十三家单双宫丝厂,勉强维持者不及十分之一,春茧上市在即,而丝商组织收茧者寥寥。”{16}

1929-1933年世界性的经济大萧条也沉重打击了消费者的购买力,成本低廉的人造丝乘势进入丝织品市场。人造丝光泽度优于蚕丝,且可与棉纱混合为各种织品,但是,“我国无此项(人造丝)出品,日货价格又较欧美货为低,故进口之人造丝,百分之九十,皆为日本货。”{17} “九·一八”事变后,日本凭借强大的军事力量将大量人造丝武装走私到塘沽、天津、青岛等口岸倾销,又通过铁路南运至杭、嘉、湖等地销售,水路方面则从上海大量偷运进口,以逃避关税,如“本年(1934年)十一个月,人造丝私运进口,估计约达一万箱以上,则价值则在二百五十万元。其私运之人造丝,则均为日货,多由日轮直接偷运者,最近上海查获大批私运人造丝,共已四次,每次有三百箱左右。”{18} 浙江1924年人造丝输入仅有24担,1931年人造丝已成为织绸业的必需原料,常年输入在500万元左右。1931年杭州丝织业耗用原料中,真丝为1530担,占消耗总额的40.3%;人造丝达2200担,占58%;棉纱为63担,占1.7%,{19} 可见人造丝的用料比例已超过原料一半以上。可见,在武力保护下,日本人造丝入侵已对浙江蚕丝业构成另一巨大威胁。

三

浙丝一直是日丝在海外市场的主要竞争对手,“每年鲜茧产额,据民国十八年调查,约达一百一十万担,生丝达八九万担,占全国丝茧总额三分之一,其中丝茧缫制可供出口者,占全国生丝出口额百分之三十。”{20} 日本政府为了挽救当时占全国出口总值1/3以上的蚕丝业,采取收购补贴和贷款扶植等政策,同时,又采用低汇率政策来刺激生丝出口,在国际市场上对浙丝形成巨大威胁。“现今世界产丝之国,首推日本,占全世界产量57%,我国仅占24%,相去二倍以上。运往欧美各国,日丝年约三十万担,华丝仅当其六分之一。”再看表2:

资料来源:日本农林省蚕丝局《蚕丝年鉴》(日文版)1953年,蚕丝统计第54页。转引自徐新吾主编《中国近代缫丝工业史》,上海人民出版社1990年版,第309页。

由上表可知,从1931年日丝占华丝出口量的535.09%到1936年的816.34%,增加281%。

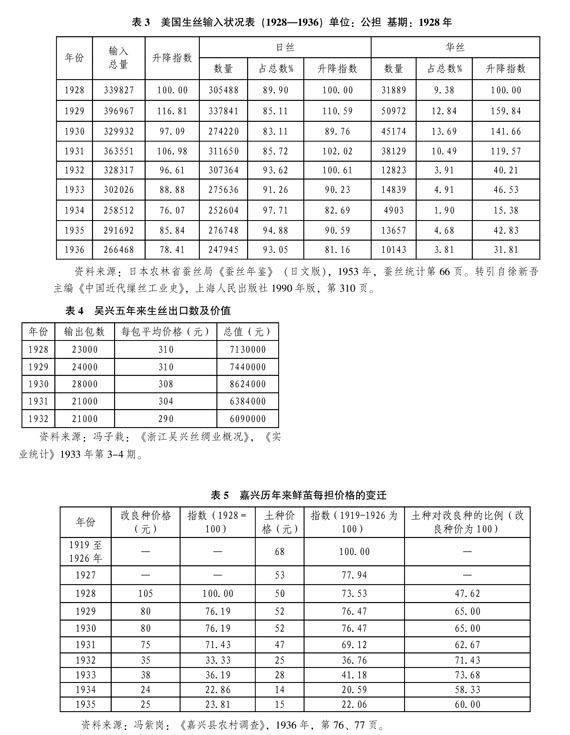

美国作为中日竞争激烈的海外蚕丝销场,因日丝的低价倾销,致使包括浙丝在内的华丝销量一落千丈,1934年“自一月至十月底止十个月中,华丝运往美属共只1995包,去岁同时期中,运往美国达11483包,锐减十分之八弱。”{22} (见表3)

在经济危机的影响下,美国的生丝进口指数由1928年的100减为1936年的78.41,在此大背景下,日丝指数由1928年的100降为1936年的81.16,跌幅为18.84;华丝指数则由1928年的100降至1936年的31.81,跌幅达68.19,与日丝相差近4倍。从1931年到1936年,日丝在美国生丝输入总量中从85.72%上升到93.05%,华丝则从10.49%降为3.81%,几乎被日丝完全逐出美国市场。浙江吴兴是著名的蚕丝输出区,受此影响,1930年代前后的生丝出口及价值见表4。

由表4可见,由于海外生丝市场缩减,吴兴生丝输出无论在平均价格和输出总值方面,均逐年降低,蚕丝市场丧失,需求减少,丝价遽降,丝厂相继停工,吴兴是浙江的缩影,浙江全省“先后共创 表4吴兴五年来生丝出口数及价值

资料来源:冯子栽:《浙江吴兴丝绸业概况》,《实业统计》1933年第3-4期。

厂有29家,直至二十三年春期,全省开工丝厂,仅16家,同年秋期,亦有六七家停工,全省厂丝价值约计200万元,较诸全盛时期之产量,尚不及八分之一。”{23} 因丝厂倒闭,丝业清淡,茧行也大量缩减。“全省原有茧行计895家,单灶有1410座,双灶5875座,机灶10座,而近年营业者,仅百余家,单灶120余座,双灶1000座左右,机灶2座而已。”{24} 由此可见因日丝挤占浙丝市场份额也造成了浙江蚕丝工商业规模的急剧萎缩。

四

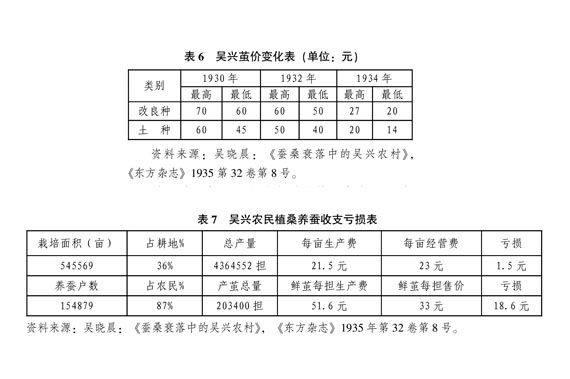

20世纪30年代浙丝受日丝低价倾销,海外市场丧失,东北市场被夺,部分丝厂遭日军打击而瘫痪,幸存的丝厂商收买鲜茧时,竭力压低茧价,以补偿其所受损失,因此,20年代至30年代中期,浙丝价格一路下跌,以嘉兴为例,如表5。由表5可知,从1931年到1935年,改良种价格从75元减至25元,土种价格从47元降到15元。浙江其他丝区也未能幸免,崇德“茧价每担平均十五元,丝反而比茧贱,平均每百两十四元。”{25}吴兴的情况类似,见表6:

资料来源:吴晓晨:《蚕桑衰落中的吴兴农村》,《东方杂志》1935第32卷第8号。

由上表可知,吴兴改良种茧价最高由1930年的70元减为1934年的27元,缩减到38%;土种最高由1930年的60元减为1934年的20元,缩减到33%。茧价的遽跌各地大致相同,“改良种茧之最高价,二十一年为每担三十八元,最低二十五元,二十二年为二十八元,目下市价,则仅十五元左右。土种茧价,最高二十一年仅二十八元,低者跌至二十元以内,近更不堪问矣。”{26} 农民以茧价低,通过自缫土丝希望规避风险,但“(土丝)售价在民国十一年时,细土丝每百两可售一百余元。近年以来,逐渐下跌至二三十元左右。”{27}

至于桑叶价,吴兴叶价最高时,在1921年前后,每担曾高至4元5角,最低亦在1元5角以上。但到1932年,叶价自8角至2元8角不等。1933年虽稍高,每担也不过1元半至3元之间。到1934年叶价更低,最低时仅3至5角。{28} 叶价也跟随蚕丝业的不景气一起下跌。

茧价下跌,养蚕成本却未降低,“民国十九年浙江鲜茧每担可卖六十元左右,至去年茧价跌至三十元左右,蚕农的收入减少半数,而养蚕的成本,并不同比例减低,改良种价反有增加的倾向。”{29}因此,蚕农栽桑养蚕均亏损,以吴兴为例,1935年蚕农的收支情况见表7。

丝、茧、叶价格下降,导致蚕农收入急剧减少,崇德蚕农“在前两年,中小农丝茧的收入,普通总在六十元至百元之数,多的到百元以上至二百元不等。去年(1932年)茧价跌落,农民收入减至往年的四分之一或三分之一!”{30} 从上海汇往嘉兴的茧款“民国二十年前,每年约七八百万元。除一部分转汇至嘉善,平湖,海盐等处外,其在嘉兴所购之茧,约值四五百万元。二十年汇款总数跌至一百万元,二十一年总额更跌至五十万元,至二十二年始复为壹佰万元。……如按本县九万五千户平均分配,则每户仅此一项,减少收入四十五元。”{31}

农民是理性的,当价格信号传导到蚕农手中时,无计可施的蚕农只有消极以对,以砍伐桑园、减少育蚕量,缩减蚕丝业规模,增加他种经济作物的种植等方式减少损失。“近年以来,农家鉴于养蚕无利,亦有铲去桑树,改种绿麻、百合、生姜等他种作物者。”{32}上海《晨报》载:“甚至余杭临安等地之农民,有将桑树掘去,以桑地改种别种粮食者。”{33} 浦江农民“养蚕因近年丝价狂跌,农民得不偿失,桑树全数砍去,养蚕一业已不占重要。”{34}嘉兴“十九年产茧量为八百万斤,至二十年骤跌至五百五十万斤,二十一年更跌至一百万斤,二十二、三年稍有起色,亦仅三百三十四万斤而已。”{35}

随之而来的便是蚕农生活的贫困化,“自从日丝挤倒了华丝以后,南浔也便由黄金而降至锈铁时代了。最近每百两丝市价虽在五元上下,可是没有人要买,当朝奉觉得来典丝的人太多了,谢绝不胜,只好采取关门政策。可怜的乡人用高利借来了雪白的洋钱,买进青翠的桑叶,费尽了蚕娘的心血,才得到仅有的几车丝,竟连以亏本的价格出卖也没人要,于是只好自己织绸(湖州一带较多)或者剥茧做丝棉(南浔一带多为之),但这些勾当又何尝可以抵偿债务?一疋绸换不到二十元(每尺仅合二毛钱),一斤丝棉不到二块大洋,于是叫苦连天,只好东借西凑,冬当夏典,苟延残喘地生活。”{36}为了维持家庭生存,蚕农不得不出卖仅有的田产,加速了土地流转频率,无地农民进一步增多,土地所有权更加集中。无路可退的农民只有卖儿鬻女,“去年也曾设有人市,夫携其妻,夫带其女,辗转呼号,论斤出售,与大旱时之西北,情形固无或异!”{37} 杭县皋城乡农民1931年以前,蚕茧曾是他们的主要收入之一,如今这个收入没有了,基本生存无以为继,有蚕户甚至走向极端,“离他们不多远的新桥附近,已有一家五口,因为无法过活,全家服毒自杀。”{38}吴兴“乡农在蚕罢后,因负债累累,无法偿还,而自杀者很多。天堂已成了地狱,这实在是农村前途的隐忧!”{39}由此不难推知浙江农村的农民在蚕丝业衰落后的痛苦生活,风险无法避免,安全已经没有保障,已频临崩溃的边缘。

蚕丝业是浙江农民的重要副业,在浙西农村甚至构成农民的主业,其重要作用不言而喻。20世纪30年代浙江蚕丝业的衰落,加速了农村经济衰败,当时有论者已指出“浙江农村经济破产已成一严重问题,可以说蚕丝破产,虽不是唯一原因,也是最重要的原因。”{40} 蚕丝业不振固然有多种因素,但其主要原因“完全是受到日本丝茧之压迫”{41},“华丝之衰落,乃完全由于日丝之倾轧。”{42}日本劫夺东北市场,打击浙江本地市场,攘夺浙丝海外市场,使浙丝雪上加霜,蚕桑区农民生活恶化,动摇了农村经济的基础,加深了农村经济危机。

注释:

① 学术界关于蚕丝业的研究成果主要有李平生:《论民初蚕丝业改良》,《中国经济史研究》1993年第3期、《论近代山东蚕丝业改良》,《中国社会经济史研究》1994年第2期、《论晚清蚕丝业改良》,《文史哲》1994年第3期;[美]李明珠:《近代中国蚕丝业及外销(1842-1937年)》,上海社会科学院出版社1996年版;张晓辉、朱昌平:《民国时期广东蚕丝改良局述论》,《中国农史》2009 年第2期。

②③④ 殷秋松:《日本蚕丝业之现势(上篇)》,《国际贸易导报》1936年第8卷第4号。

⑤⑥ 《日本蚕丝业之现状及华丝所受排挤影响》,《工商半月刊》1932年第4卷第11-18期。

⑦ 剑濡:《嘉善生产概况》,《申报月刊》1935年第4卷第8号。

⑧ 吴觉农:《从浙江农业的几个特性说到合作运动的前途》,《浙江省建设月刊》1930年第4卷第2期。

⑨ 曾养甫:《蚕业统制管理之意义及其经过》,《新农村》1934年第1卷第4期。

⑩ 周玑璋:《九一八事变后日本在东北之经济势力》,《中国经济》1934 年第2卷第5期。

{11} 《杭绸织业势将崩溃》,彭泽益编《中国近代手工业史资料》第3卷,三联书店1957年版,第388-389页。

{12}{28}{32} 中国经济统计研究所编《吴兴农村经济》,文瑞印书馆1939年版,第12、8、9页。

{13} 《浙江濮院镇之丝绸业》,《工商半月刊》1934年第6卷第14号。

{14} 王廷凤:《绍兴之丝绸》,彭泽益编《中国近代手工业史资料》第3卷,三联书店1957年版,第392页。

{15} 冯和法:《近年来江浙丝厂状况》,《国际贸易导报》1932年第4卷第1期。

{16} 《救济江浙丝业》,《申报》1932年5月7日。

{17} 谢劲健:《九一八后日本对华之经济侵略》,《中国经济》1934年第2卷第5期。

{18} 《日人造丝偷运猖獗》,《经济旬刊》1934年第3卷第17期。

{19} 实业部国际贸易局:《中国实业志·浙江省》,1933年版,(庚)第52页。

{20}{23} 李化鲸:《浙江蚕丝业概观》,《浙江青年》1935年第 1卷第3期。

{21} 杨春绿:《从国际贸易上观察中国丝业的衰败及其救济》,《申报》1933年7月22日。

{22} 《华丝运美锐减》,《农报》1934年第1卷第28期。

{24}{26}{27} 王维骃:《杭湖嘉绍蚕丝之调查》,《交行通信》1934年第5卷第3号。

{25}周冷秋:《崇德农村杂写》,《申报月刊》1935年第4卷第7期。

{29} 朱茞君:《从消费市场与丝茧桑的生产费谈到维持我国今后蚕丝业的途径》,《新农村》1934年第 1卷第4期。

{30} 怀溥:《浙江崇德县农村视察记》,《新中华杂志》1934年第2卷第6期。

{31}{35} 《嘉兴农村状况》,《经济统计月志》1935 年第2卷第3期。

{33} 王砺经:《中国丝茶业衰落之现状》,《中国经济》1934 年第1卷第2期。

{34} 应墨如:《浙江浦江的农民生活》,《中国农村》1935年第1卷第5期。

{36} 甬人:《南浔丝业的衰落》,《绸缪月刊》1935年第1卷第12期。

{37} 何冰:《农村经济破产中之农民》,《申报》1933年5月1日。

{38} 刘端生:《杭县皋城乡沿山居民的生活》,《中国农村》1935年第1卷第6期。

{39} 吴薇青:《吴兴丝绸业衰落之今昔观》,《申报月刊》1935年第4卷第7期。

{40}{41} 江家瑂:《浙江蚕丝业衰落与改良之经过》,《浙江省建设月刊》1933年第6卷第12期。

{42} 葛敬中:《蚕丝业之根本解决策》,《浙江省建设月刊》1933年第6卷第8期。

作者简介:彭南生,男,1963年生,湖北武汉人,历史学博士,华中师范大学中国近代史研究所教授、博士生导师,湖北武汉,430079;余涛,男,1978年生,湖北谷城人,华中师范大学中国近代史研究所博士研究生,湖北武汉,430079。

(责任编辑张卫东)