从新加坡的政治生态变迁看人民行动党执政文化的转型

宋哲仁

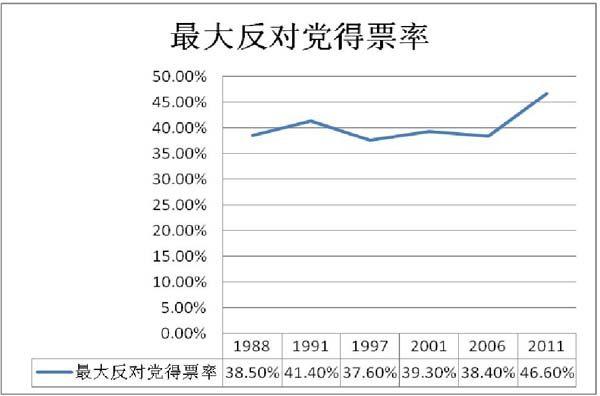

[摘要]2011年5月新加坡大选落下帷幕,反对党得票率超过了40%。这次选举引起了广泛议论,有人提出这次选举预示了新加坡政治的分水岭。通过分析新加坡行动党外部的政治生态变迁以及带来的冲击和人民行动党自身的内在纠正机制对这种政治生态变迁的回应,来探寻新加坡人民行动党执政文化转型的原因、动力和路径,以及对未来行动党执政文化转变的思考和对我国自身的启示。

[关键词]政治生态;执政文化;控制;协商;竞争

[中图分类号]D73/77 [文献标识码] A [文章编号] 1009 — 2234(2012)03 — 0016 — 03

一、 新加坡政治生态的变迁概况

政治生态的概念最早是美国学者F·W·雷格斯(《行政生态学》,1961)提出,它是由社会背景入手,探寻政治系统和外部环境的互动关系。而这种外部环境不仅包括自然环境,还包括经济、文化、人口、科技进步以及微观层面的社会个人和组织的心理。政治体系以社会为存在前提,靠社会提供经济和文化资源而发展;同时,政治体系的权力输出又以社会环境为对象,以满足社会发展要求为目的。下面从三个方面对新加坡政治系统的外部政治生态的变化做出基本描述和分析。

1.基于资源和劳动力短缺而长期施行的移民政策

新加坡的自然资源相当有限,国土面积仅为659.9平方公里,历来被称为“城市国家”。从地理位置上看,其所处的位置是联系亚、非、欧的重要地带——马六甲海峡,是发展海上运输和服务业的理想地区。这种有限的自然资源和绝佳的地理位置,必然促使新加坡人民行动党思考如何利用地理位置的优势来摆脱自然资源匮乏的束缚。

于是人民行动党政府一直本着开放的移民政策,实施双重战略。目前新加坡人口510万,有新加坡国籍的公民占总人口的64%,持有外国护照的新加坡永久居民和持各种准证工作、学习的外国人已经占到近36%。在刚性的长期移民政策下,并随着近几年移民增速加快,这种单向的外来冲击开始显现,选民普遍关注不满的民生课题,如居高不下的房价、拥挤的交通和逐渐增加的生活成本等,而一旦这种冲击引发的内部不满达到某一程度,本土居民就非常容易地寻找到体制内就可以解决的合法途径:选举代表自己利益的反对党,对行动党进行施压。

2.选民代际更替和其价值观变迁

新加坡作为多种族、多文化、多宗教的国家,一直都强调国家认同,要将这种认同转化为对执政党的信任就需要建立一套共同价值体系,以一种主流文化将多元的文化进行整合。若将这种文化认同作为应变量,笔者认为,其可能与人口结构有着密切关系。由于本土有着儒家传统价值观的老一辈人数正在减少,在日益激烈的选战中,中青年在选民中的比例正在逐步增加。而作为新一代选民,他们的个人诉求和价值观与上一辈人并不保持完全一致。特别是在今日全球化浪潮下,外来思想源源不断地输入,网络将青年人紧密结合在一起,在这次大选后,新加坡政策研究院在调查2000名年龄介于21岁至34岁的年轻受访者时,有15.9%说他们投给反对党。南大黄金辉传播与信息学院的林翠绢教授研究了这一组年轻选民的特征,发现同35岁以上的人相比,年轻人对政府和政治人物的动机较不信任。他们认为政府对主流媒体和新媒体的管制太多。这些现象说明:选民代际更替必然伴随着一定价值观的变迁。当行动党的执政文化的变化滞后于新兴选民的价值观变化时,可能也会带来选民的抵触,从而选择一些更贴合自己价值观的政党。

3.社会结构的变迁与竞争机制的引入

社会结构变迁是一个相对比较漫长的过程,从一些研究来看,早期新加坡在建国前,其人口增长主要来自移民,其中华人很早就占据多数。而在第一代华人定居下来后,由于血缘、地缘相近,形成了众多的宗族、村社,后期又融入了“业缘”的因素,并逐渐泛血缘化。

同时,根据我国学者曾玲在新加坡的实证调查,作为第二代、第三代华人,他们对于宗族认同更多的是出于扩大他的人际网络和商业活动网络有帮助。“在新加坡的社会舞台,他的“祖籍认同”与“祖神”崇拜具有更多现实的功能”。这些新加坡人口本土化后,教育程度提高,自我意识觉醒,与政府的关系也日渐密切,政治参与意识逐渐生成。

第二个影响“政治参与”提高因素,笔者认为是执政党渐进的引入竞争性机制。从李光耀时代后期开始到吴作栋任总理期间,行动党开始渐进地根据民意来引入通过一些竞争性的制度安排,这一定程度上也促进了政治参与。同时,这种日渐开放的制度安排在一些国际或国内的经济、社会因素的作用下,会产生较大的甚至超出行动党人预想的后果。根据数据统计,自新千年后,新加坡“实际选民人数/具有选民资格的公民”这一比例在迅速升高。详见下表1:

今年的“实际选民数/具有选民资格的人数”竟然达到了历史最高值94.1%,而自2001年以来这一比例就在不断升高,并且其增幅相当大。这一定程度上也显示出新加坡人政治参与度的提升。同时,统计得出反对党得票率的变化情况,可以看出新千年后,主要反对党的得票率已有所提升。

统计数据一定程度上显示了一种可能的解释,即很多新兴选民投了反对党的票。他们有着较强的价值观和利益诉求,而这种价值观和利益诉求在当下新加坡一党独大的体制下并不能完全在体制内获得满足,因而公民希望通过支持更贴合自身利益和价值观的政党来为自己“谋福利”。

2001年大选以来,人民行动党虽然仍占据相对优势地位,但其得票率已经不断下降。如从2001年的75.29%到2006年的66.6%,直至今年的60.14%。而主要反对党工人党和新加坡民主联盟的得票率却在一定程度上上升,2001年,工人党为3.05%,民主联盟为12.03%,而2011年,工人党为46.60%,民主联盟为30.06%。1另外,我们也可以看到在这两个上升时期也是经济发展低迷时期,通过数据分析,在这两次(80年代和2001~2011年)经济低迷期,“实际参与选民/总体选民”这一指标呈现不断上升态势,并且选民参与得更“认真”了,对执政党的要求也更苛刻了。

因此,我们看出制度性的安排对于公众政治参与的激励作用,同时,伴随着这种引入竞争性元素的制度性安排,是相对低迷的经济前景以及民生问题的累积,将都会促使选民更加关注选举,增强政治参与。

二、行动党内部的自我纠正机制

作为精英执政的政党,人民行动党对于外界的变化,其自身同样会回应,并积极通过一些制度来进行符合发展潮流的改变。笔者通过几个转折点来看行动党如何进行内部的自我纠正,探寻其执政文化的转型。

1984年的大选是第一个转折点,李光耀在议会中引入了非选区议员制度,这一制度使在各自的选区中得票最多的(超过总票数的15%)的三个反对党候选人也可以在议会中拥有议席。但是非选区议员和民选议员的不同在于,他们不能对有关修宪提案、拨款法案或者补充拨款法案以及财务法案,或政府不信任案进行投票。但毕竟打开了渠道,增加了一定竞争因素。事实上,1984大选,行动党失去了12.8%的有效选票,得票率从1980年的77.6%降到了1984年的64.8%。

在吴作栋时代,真正的竞争机制开始建立起来,逐步从控制型体制向协商型体制转变。从行动党内决策模式来看,开始实行集体决策模式。“吴作栋和我之间在作风方面最大的不同点,将不是由于我们在气质或性格方面的差异,而是由于他对集体领导的承诺。”2这也显示出,其政党文化中的权威模式开始从超凡魅力权威转型为法理型权威。

同时,吴作栋更加强调渐进地引入竞争机制。如官委议员制度;民选总统; 2001年大选后,吴作栋曾提出设立“人民行动论坛”作为“影子内阁”等。积极深入民间去收集一些政策的意见,以使国会的辩论呈现多元的思考和观点。

在社会和国家的关系上,呈现协商式民主的特征。对社会管制宽松化,例如口香糖的合法化和同性恋者可以在政府部门担任公职。在程序上加强与民众的协商,如2003年在“公积金”和“部长薪金”这些较大的国家议题时,吴作栋亲自主持了三场与群众的对话会。

而本次2011年大选无疑对行动党形成全新挑战。从控制到协商直至本次大选呈现的激烈竞争,像以往通过制度安排来走渐进的道路来不断维护行动党自身执政地位的路的方式可能会失效。从这次大选的得票率来看,反对党已经突破了集选区的抑制作用,而单选区的“赢者通吃”的模式也由于行动党得票率的不断下降(目前已经是60.14%)而失去作用。不可控的真正竞争游戏已成型。在之后短短5年内如何因应外界变化,改变策略成为行动党必须面对的问题。在这次大选后,李显龙也坦言新加坡的政治已经进入一个新时代。“人民行动党会分析这次大选的结果,纠正错误,在能改进的地方做得更好,同时也完善自我。”虽然我们还未看到新加坡实际自我纠正的行动,但可喜的是行动党已经意识到政治竞争的不可避免性,并认为这种有效的竞争是有益于新加坡长期发展的。可以预见,其执政文化必然会加入更多竞争的元素。

三、总结与思考

通过考察政治生态的外部变迁和行动党内部自身的纠正机制的回应,可以逐步摸索出行动党执政文化转型的动力和路径。最初的执政文化可能是从党派或国家文化中内生的,但随着外界政治生态环境的变迁所带来的转型压力的积聚,在多元的外界变量的交互作用下,执政文化开始分阶段的转型。并且其回应程度在不同的历史时期也是不同的。在政治生态的变迁中,笔者从长期施行刚性移民政策带来的内部压力激增、选民代际更替及其价值观变迁、社会结构变迁与制度安排等三个大的方面,来考察行动党外部政治生态变迁对执政文化转型:控制-协商-竞争。另一方面,从实际推行执政文化转型的主体——行动党自身来看其内在纠正机制的作用。这是一个内外交互作用的过程,如资源稀缺、人口结构促使行动党推行长期移民政策,而在政策融入到真实环境中时,外界环境同样有所回应,并在长时段积聚压力促使新的转型。因而执政文化的转型是在多面性的冲击和回应中逐渐调试的。

其次,从宏观上的文化转型会影响到微观上一个政党的方方面面。在这个转型的脉络里,执政文化逐步地从控制、协商走向积极回应与竞争,这种转变,或许将直接改变政党的行为模式、外界形象,甚至对自身合法性的重新诠释等。

这次竞选余波仍在,在我们冷静思考的时候可能还难以分辨出其真实的深远影响。一个可能是行动党在之后短短5年中通过执政文化转型,制度创新有效回应了民众的需求,抑制了反对党带来的冲击。另有可能是,这次竞选真的成为新加坡历史上的转折点,从此多党竞争浮出水面,写入宪法。但是微观上这种竞争形态与传统两党制、多党制的选举有什么不同?是否会有效促进新加坡的政治和经济发展呢?笔者认为,重要的是运用民主的竞争元素来进一步促进善治,而非阻碍,要重实质民主。李显龙也看到,“我们的政治体制也更具竞争性。我希望这会使新加坡更加强盛,而不会分化我们的社会。”

中国同样可以从新加坡今后5年的这场民主实验中获得有益的启示。新加坡在现代化的道路上已经比中国快了至少几步,一是形成了一党执政的局面下如何有效推进善治;二是让我们清楚地认识到作为一个追求长期执政的政党,其内在纠正机制的重要性,认识到必须对外在的政治生态变迁做出系统性思考和回应。像外部因素和内部环境作用而形成的压力,如目前兴起的网络平台、价值观代际变迁或者外来移民等等;三是告诉我们一个颇为严峻的现实,即使善治也不一定能减缓政治参与的提升,或许更高的层次是民主竞争和善治的相互作用,螺旋上升。

〔参考文献〕

〔1〕 〔澳〕约翰·芬斯顿.东南亚政府与政治〔M〕.张锡镇,等,译.北京:北京大学出版社,2007,(09).

〔2〕李光耀.李光耀40年政论选〔N〕.新加坡联合早报,1995-01-08.

〔3〕 吕元礼,黄锐波,邱全,黄薇.鱼尾狮的政治学——新加坡执政党的治国之道〔M〕. 南昌:江西人民出版社,2007,(01).

〔4〕 龚群.新加坡公民道德教育研究〔M〕.北京:首都师范大学出版社, 2007,(12).

〔5〕 〔新〕尼古拉斯·塔林.剑桥东南亚史〔M〕.昆明:云南出版社,2003,(01).

〔6〕 贺圣达.东南亚文化发展史 〔M〕.昆明:云南人民出版社,2011,(01).

〔7〕 李路曲.东亚模式与价值重构——比较政治分析〔M〕.北京:人民出版社,2002,(01).〔责任编辑:侯景清〕