史载党项人对肉苁蓉的认识与利用

董立顺

摘 要:肉苁蓉是一种沙地植物,主要分布于今天的甘肃、宁夏、陕北及内蒙古西部。从党项人本土生态知识的视角出发,探讨党项人对肉苁蓉的认识和利用,发现他们对肉苁蓉生物属性的理解十分精准,对它的利用也能恰到好处,既能获利,又不会破坏它的再生;从西夏时期的典籍记载发现,在与宋、辽交往过程中,肉苁蓉被视为珍贵的药材和补品,充当贡品和商品,身价百倍,从而使西夏王朝在社会经济活动中,仰仗肉苁蓉的外销获得了众多的好处,为西夏立国做出了重要贡献。

关键词:党项人;肉苁蓉;西夏王朝;社会生活

中图分类号:C95-05 文献标识码:A 文章编号:1674-621X(2012)04-0020-08

肉苁蓉是一种典型的沙生植物,古代在我国西北干旱半干旱广大草原上分布很普遍,产量很大,是古代游牧民族的天然食品之一。但如果外销到其他民族后,特别是随着环境恶化,产量日趋萎缩的情况下,它却成了珍贵的药材和滋补品,并被其他民族誉为“沙漠人参”。

目前学术界对肉苁蓉的研究大致可分为三类:一对肉苁蓉的药用价值展开研究,主要从医药、保健的角度,探讨肉苁蓉的医疗价值和保健功能。如在《肉苁蓉抗衰老作用的研究综述》一文中,该文作者对肉苁蓉的中药保健价值做了全面的总结[1];又如《肉苁蓉炮制历史沿革的研究》一文,该文作者从肉苁蓉炮制工艺的历史沿革、肉苁蓉炮制的传统理论和肉苁蓉不同炮制品的临床效用三方面,展开了综合探讨[2]。二是对肉苁蓉的生物属性及生态背景展开研究,目的是为肉苁蓉人工栽培、扩大产量积累资料。如《荒漠肉苁蓉生活史研究》一文,该文作者从生物学的角度对肉苁蓉的生活史及形态和生长发育特点展开了研究[3],积累了丰富而系统的资料;再如《华北平原管花肉苁蓉寄生环境研究》,作者对列为国家二级保护植物的管花肉苁蓉展开了研究,从人工栽培的角度提出了可供指导操作的技术要领[4]。三是对肉苁蓉的产业化和可能的条件展开探讨,如《肉苁蓉研究及其产业发展》一文中,对于肉苁蓉产业发展现状进行综合分析,为今后的产业发展提出了指导性的思路。①屠鹏飞,姜勇等:《肉苁蓉研究及其产业发展》,《第六届肉苁蓉暨沙生药用植物学术研讨会论文集》,2011年。

当代上述三个方面的研究都是以这种植物的珍稀和特殊药效作为切入点,它与历史上党项人把这种植物作为食物去利用迥然不同。当前的研究定位显然是我国西北地区生态环境急剧恶化,肉苁蓉濒临灭绝,而滋补品市场将它激为奇货而催生的研究取向。只有对比历史与现实,肉苁蓉身价的变迁才可能为我们提供有助于西北干旱区生态建设的可贵本土生态知识和经验。

相反的,对西夏时期肉苁蓉的研究至今仍属罕见,大多数情况下仅是在大型论著中偶有提及,并仅是做了表层的分类和描述而已。如杜建录在《西夏经济史》中对肉苁蓉的经济价值作了简单的介绍,并将其列属野菜类,仅是强调肉苁蓉的食用价值[5]。

本文则是从归纳和总结党项人本土生态知识的视角出发,探讨党项人对肉苁蓉的认识和利用,肉苁蓉被征为“沙漠人参”的变迁历程展开探讨,以便为西北地区的生态建设提供可凭的资料和经验。

《宋史·夏国传》记载,西夏人(以党项人为主)夏天食用苁蓉苗(肉苁蓉的嫩苗),说明肉苁蓉在党项的社会生活中,是一种很普遍食用的植物,是党项人日常生活中的普通蔬菜,并未将它作为药用植物去对待。肉苁蓉价值变迁的历史过程与我国西北干旱草原的生态退变密切关联。为了使我们对这一过程的理解获得历史的资料佐证,在这里很有必要借助史料,对肉苁蓉在西夏时代的分布做一个系统的总结。

一、肉苁蓉及其生态背景

肉苁蓉是一组植物的总称。①对于苁蓉的种类,古代文献中记载有肉苁蓉、草苁蓉(列当)、花苁蓉等,虽名称有所不同,但均属苁蓉之类。这一类植物在中国典籍中又被称为大芸、寸芸等。在植物分类学上,肉苁蓉属于被子植物中的双子叶植物,分属唇形目列当科。俗称的肉苁肉包含5个种,即荒漠肉苁蓉、盐生肉苁蓉、兰州肉苁蓉、管花肉苁蓉和沙苁蓉[6]。中国古代典籍中,对肉苁蓉还有不少别名。《通志》云:“肉苁蓉曰肉松容。”[7]《长春真人西游记》曰:“肉苁蓉,国人呼曰‘唆眼水,曰‘兀速草,曰‘爱不速。”[8]文中所讲的“国人”系指建立蒙古汗国的蒙古族而言,因而以下对肉苁蓉的称谓显然出自蒙古族各部的方言或波斯语的译名。《本草纲目研究》曰:“肉苁蓉,一名黑司命。”[9]这是一个典型的汉语名称,得名的依据是相信它可以延长人的寿命,而且入药的肉苁蓉呈现为黑褐色,故有此名。

“肉苁蓉”一词首见于《神农本草经》。《神农本草经》作为中国最早的药物学著作,成书于东汉时期,故知古代对肉苁蓉的记载至少出现在秦汉时期或更早。肉苁蓉产于我国西北地区、河西走廊、新疆及其周边地区多有分布。肉苁蓉“生于沙中,在西方多马处,然亦有生于大木(梭梭类的树木)间及土壍上者”[7]。也有记载说:“肉苁蓉生于高峻山岭。”②(民国)黄占梅修,程大璋纂:《桂平县》卷19《药之属》,民国九年铅印本。可见肉苁蓉的主要分布区是那些气候干燥、土壤呈碱性的干旱半干旱草原,以及沙漠和沙地。这与西夏时期党项人的生息环境相吻合,为党项人深入认识和利用肉苁蓉提供了基础。

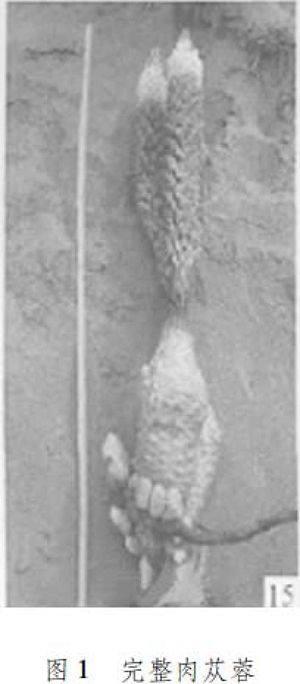

肉苁蓉的生物形态比较怪异,从土中长出后形成一个挺拔向上的柱状物。叶片很小,呈鳞形布满其上。抽出花序后,在顶端开花。它既不分枝,又无明显的叶片。这与温暖地区习见的植物极不相同,似草非草,似树非树,因而很容易引起人们的好奇,甚至有些人将它误判为是真菌类的植物。早年对肉苁生物形态的经典描述如下:肉苁蓉“根形似莲藕,长尺余;皮如松树之鳞甲,似龙形,亦有说其皮如松子(如图1[3]);外形柔润如肉,全身无叶有花,好似狗尾根般模样(如图2)”。①(民国)王之臣纂修:《民勤县志》卷1《地理志·药类》,民国十五年刻本,第35页。在这一些记载中,不仅凸显了它形态的怪异,还对这种植物的形态做了附会性的推衍。文中说“皮如松树之鳞甲”是指它的鳞状叶片而言,说它“皮如松子”是就它的出身形态与松树的果球做对比。对它药性的比附性说明关键有三:一是强调它的形状“柔润如肉”;二是强调它“无叶有花”;三是强调外形有似“狗尾根般模样”。这三种形态的综合意在表达这种植物的外形很像是勃起的男性生殖器,因而推测它具有壮阳的特殊药效,而这正是肉苁蓉被尊为灵药的依据所在。随着干旱半干旱草原生态环境的恶化,这种植物的生长环境也受到了威胁,以至于到了近代要找到巨大的肉苁蓉十分难得。于是,一些医药书也就有了相应的“非有福分不易得此物”②(民国)黄占梅修,程大璋纂:《桂平县》卷19《药之属》,民国九年铅印本。等神话解说。

从生物学的立场着眼,为了适应极度干旱、炎热的生存环境,肉苁蓉的叶片退化为鳞形乃是植物进化的必然结果,失去了分枝同样是为了应对强风生存环境的产物。至于躯体富含水分形成肉质则是出于抵御干旱储存水分的进化产物。形态虽然怪诞,但却符合生物进化的规律。此外,所结出的种子极为细小,能够被风吹散,这也是为了扩大种子传播而做出的适应。除了地上部分外,它还有地下茎,其适应价值在于可以在初春少雨多风的季节里,在地下躲避强风的袭扰,以备在合适的条件下正常生长并开花结实。肉苁肉在夏末开花结实后干会空心枯萎,地下茎也一样。不过,如果肉苁蓉被采食来不及开花结实,那么地下茎生长须根部分在来年还可以重新萌发成植株,因而采食这种植物的地上部分不会影响到它的繁殖和种群规模扩大,而且也不惧怕其它动物采食。

由于肉苁蓉叶片小并呈麟形,植株体内叶绿素的拥有数量也极为有限,因而不能靠光合作用为生,而是通过它的须根从干旱草原的地表风化壳中吸取有机养料维持生命,因而它是一种典型的寄生性被子植物。在干旱草原上,大型食草动物排出的粪便会被蜣螂等一类昆虫作为食物去加以利用,而且通过伴生微生物的降解作用,使粪便很快成为富含有机养分的腐殖质,并与狂风携带来的泥沙混合形成风化壳覆盖在梭梭林、草地等旱生植物群落地表。肉苁蓉的种子一旦落到风化壳的缝隙中就能吸收水分萌发生长,利用它的须根从风化壳中直接吸取有机养分长成高大的植株。正因为如此,干旱半干旱草原的风化壳一旦受到坏损,肉苁蓉就无法正常生长,因而肉苁蓉成为濒危物种也就是一个不可避免的悲剧了。

二、肉苁蓉在西夏境内的分布

古人对肉苁蓉的记载为数不少,但对它在西夏境内的生长和分布记载却不多,仅宋人文献中有所提及。

《隆平集》:“……西北少五谷,其民(指党项人)夏食苁蓉苗……”③(宋)曾巩:《隆平集》卷20,清文渊阁四库全书本,第162页。《辽史·西夏外纪》:“西北……土产苁蓉……”[10]

《宋史》卷87:“……保安军(今陕西省保安县)贡毛段、苁蓉……”[11]《宋史新编》卷22:“……威德军(故址今陕西省保安县北三十里)贡毛段、苁蓉……;……甘泉堡贡绢,苁蓉……”④(明)柯维骐:《宋史新编》卷22《志八》,明嘉靖四十三年杜晴江刻本,第252页。

《高丽史》卷9:“夏州(今陕西靖边县红墩界乡)(产)肉苁蓉……”⑤(明)郑麟趾:《高丽史》卷9《世家·文宗》,明景泰二年朝鲜活字本,第120页。

综合上述记载可以看出,宋代时西夏境内有较多的肉苁蓉产出,而且它的生产范围也十分广阔,以至于当地的党项族居民可以在夏季将它的嫩芽作为蔬菜去食用,因而凭借上述记载应当看到当时的西夏国境内生态环境十分良好,风化壳没有遭逢严重破坏,进而才能出现肉苁蓉随处可见、随处可采的生态景观。就其原因而言,关键在于当时的党项人的主业是畜牧业,从事畜牧生产时从不扰动地表的风化壳,而牲畜的粪便抛洒在风化壳上,降解后可以不断加厚风化壳。肉苁蓉生存所需要的有机养分可以不断得到补充,因而肉苁蓉才有可能随处可见。当然,党项人也从事少量的农事耕作,但主要是仿效宋朝种植湿生的水稻和旱生的粟,其耕作区段主要集中在银川平原上的黄河滩涂地带。不过,这样的滩涂地带由于土壤过于潮湿不是肉苁蓉的生长地区,因而这样的农耕不会影响肉苁蓉的生存和种群规模的扩大。与此同时,对辽国和宋廷而言,由于不是肉苁蓉的生长带,因而肉苁蓉得之不易,很自然的被视为珍稀灵药。于是,在西夏与辽国、宋廷的朝贡中,肉苁蓉才会成为具有重要价值的贡品和商品,并为党项人获得巨大的经历收益和政治实惠。

总之,在西夏时期,对肉苁蓉已经有了较为深刻的认识,并在实践中加以有效的利用。其中,最值得一提的本土知识在于,他们能够准确的掌握肉苁蓉的生物属性,知道在开花前及时采摘供作食用或阴干做药用,因为一旦结实,肉苁蓉就会干空枯萎了。文献中提到他们仅是采食肉苁蓉的苗,这一记载十分关键。上文已经提及肉苁蓉地下茎的基部着生不定根的位置具有很强的再生能力,只要不触及这个部位,无论对地上部分做什么样的采摘和利用,这株肉苁蓉明年都可以再生,因而仅采食苗乃是对其生物属性有认知之后而采取的明智手段。此外,肉苁蓉在干旱草原上的分布也有其特异性,它必然集中分布在梭梭林、灌丛草地较为茂密的地表风化壳上,也就是牲畜经常停留觅食的地区,因为这样的区段地表有机养分丰富、风化壳较厚,肉苁蓉可以生长得茂盛和粗大,采摘也容易。一株巨大的肉苁蓉可供数日菜肴食用。至于提供做贡品和商品食用的肉苁蓉则是利用当地极其干旱的生活环境,将肉苁蓉苗采摘后,置于阴干处任其自然阴干。总之,当时的党项人由于天天与肉苁蓉打交道,他们对肉苁蓉生物属性的理解十分精准,对它的利用也能恰到好处,既能获利,又不会破坏它的再生。这是当前我们从事西北干旱半干旱草原生态建设值得吸取的智慧。

三、肉苁蓉在西夏国内外社会生活中的作用

此前已有研究表明,西夏时期党项人经常遭逢战争的威胁,西夏政权的辖地又经常遭逢旱灾、水灾、沙尘暴等自然灾害的袭击[12],以至于不知内情的人往往误判党项人的生活肯定极为艰苦,西夏立国的根基极为脆弱。然而,实情并不如此简单。党项族居民由于长期适应了他们的生存环境,拥有了应对各种灾害的知识和技能,因而他们的生活并不像外人想像的那样艰苦,西夏的国力也较为牢靠,否则的话西夏政权就不可能延续数百年,甚至北宋灭国之后,它还能够继续存在就难以做出合理的解释了。这里单就党项族对肉苁蓉的利用去加以说明。

由于自然环境和地理位置所限,“西北少五谷,军兴粮馈,多用大麦、荜豆、青麻子之类。其民春食豉子蔓、醎蓬子;夏食苁蓉苗、小芜荑;秋食席鸡子、地黄叶、登厢草;冬则畜沙葱、野韭、柜霜、莜子、白蒿、醎松子,以爲岁计。时绥、银久旱,灵、夏禾麦不登,民大飢”。①(宋)曾巩:《隆平集》卷20,清文渊阁四库全书本,第162页。这一记载堪称准确、完备,但要认真读懂这一记载困难却不少,原因在于这是宋朝人针对与西夏的战争而做出的生存方式说明,因而这段记载的立足点是宋军的给养,而不是立足于西夏的实情下结论。不明辨这一背景,文中的很多内容就很难获得正确的理解。

建立西夏政权的党项人是一个以畜牧为主业的民族,居民的主要食物来源是牲畜的奶和肉。由于这类食品富含蛋白质与脂肪,但却缺少碳水化合物和维生素C,因而如果不配食植物食品会因此而染上营养病,如酮尿症、维生素C缺乏等。因此,文中所说的其民春夏秋冬的配食而做出的说明,都不是他们的主食,而是调节食物的菜肴。与此同时,文中所说的大麦、荜豆、青麻子之类则是针对宋军的给养而做的说明。北宋汉族居民多是以大米为主食,对旱地作物不是很看重,而且认为它们是低等的粮食。可是,宋朝要对西夏用兵,战场却位于干旱的陕北和宁夏地区。在这一地区的数万平方公里范围内根本无法种植水稻,要把大米运送到这一地区都得耗费巨大的人力和无力。结果当时的北宋军队只能仰仗大麦和豆类为主食,甚至被迫用麻类植物的种子弥补粮食的不足。总之,缺粮对宋军的威胁很大,但对西夏人而言威胁并不严重,故下文提及的“时绥、银久旱,灵、夏禾麦不登,民大飢”是针对宋和夏用兵之际,是针对宋军的紧急军情而言,文中的“民”是指当地的汉族居民,而他们缺粮。因此,文中称为“大飢”。“飢”在古汉语中单只缺粮,而不指缺菜。蔬菜缺乏在古汉语中称为“馑”。相比之下,党项人是靠肉苁蓉等作为菜肴,而这样的植物极为耐寒,无论碰上什么样的干旱年份都不会大规模减产,因而上文表达的含义在于,党项人即使碰上了干旱的年会也不会“大馑”,当然也不会“大飢”,因为他们的军粮不是农作物果实,而是风干的肉制品或奶酪。

进一步的剖析还应当注意到,党项人用作菜肴的这些植物主要是沙生植物,而且这些植物的生长季和利用方式十分合拍,党项人对这些植物的利用都能做到恰到好处。文中提到的豉子蔓是罂粟花的幼苗,这种植物当积雪融化时就可以从风化壳中长出,是春季最好的维生素C补给食品。醎蓬子是典型的干旱草原植物,可以在高度干旱和盐碱化的草原中生长,其种子富含油脂、营养丰富,但在春季时不是吃它的种子,而是吃它刚刚发育出来的幼苗。值得注意的是,一旦进入夏季这种植物的幼苗发苦,过了春天就不能食用。至于夏天食用肉苁蓉文中已做详细说明,不再赘述。文中提及的小芜荑是一种十字花科的植物,在结实前鲜嫩可口。至于秋天所食的席鸡子、地黄叶、登厢草等植物,则是另一类生长季不同的植物,它们是仰仗入秋后当地大量降雨时才能长出的植物,党项族居民是抓紧时机把它们采摘为食物食用。冬季食用的沙葱等植物,则属于加工久储的食品。干旱草原这样的植物是在春季凭借融化的雪水发芽并迅速开花结实,党项族居民是将它们及时割下、阴干以备冬季食用。至于莜子、白蒿、醎松子等植物,则是取用其子储藏做越冬食用。总之,上述记载虽然行为极度简洁,但却较为系统地揭示了党项族居民对当地各种可食用植物的深刻认知和巧妙的利用,而肉苁蓉仅是整个菜肴植物中的一个物种而已。它的药用价值被外界放大,显然与党项族居民的知识和技能没有必然联系。对今天的生态建设而言,关键是要通过这样的记载去把握古代党项人的知识和技能,而不应当把当地的环境误判为不适合生存的环境,党项人能够强大立国就是最好的说明。当地环境是可以有作为的,虽然没有五谷的产出,但只要通过文化适应还是可以支持社会发展的。

《宋史》载:“沙深三尺,马不能行,行者皆乘骆驼。不育五谷,沙中生草名登相,收之以食。”[13]除了登相外,沙葱也是大宗植物性食品来源之一。这些食用作物的生物属性与肉苁蓉很相似。一是生长季短,萌发后生长极为迅速,能够在短短的两三个月内就能够开花结实,而且一般都能够长到一米左右的高度。二是这3种植物各自的生长季节相互交错,解冻后最先长出的是沙葱,由于这种百合科植物是靠低下块根储积有前1年的水分,因而在干旱的荒漠草原中,只要土温接近十摄氏度就能够顺利出芽,并很快长到二三十厘米高,而花莛则可以长到1米左右。一旦开花结实后,整个植株就枯萎,以躲避即将来临的炎热和干旱。但仅是地表部分枯萎,而地底下的块根则不受影响,以备来年继续发芽生长。肉苁蓉同样是靠前一年的降雨存储在地下,因而能在第二年迅速出芽长大,最高时可达1米半高,在秋雨来临前就完成开花结实,并迅速枯萎。登相草是靠每年秋季的丰沛降水而迅速出芽生长,在冬季来临前完成结实,与登相草相似的作物还有荞子这种藜科植物,在典籍中称为“莜”。这两种作物都可以在短暂的秋冬之交,仅需要六十天左右的生长期就能结实,因而是西北干旱草原上最具适应能力的粮食作物。

另外,《辽史·西夏外纪》也记载西夏“土产……苁蓉苗、登厢草、沙葱……”[10]等食用品。不言而喻,这是对西夏境内代表性的粮食作物所做的最佳概括,正是因为党项人对这3种作物有了深刻的认识,所以才能凭借这3种看似不起眼的作物也能够维持在干旱草原上的正常生活。宋代以前,还有一些著述,如《三才图会》对肉苁蓉也有很好的记载,(雍正)《陕西通志》转引该书说,“肉苁蓉,陜西州郡多有之,西人多用作食品”。①(雍正)《陕西通志》卷43,《三才图会》亦名《三才图说》,是明朝人王圻及其儿子王思义撰写的一部百科式的图录类书,成书于明万历年间,共一百零八卷。文中提到的西人是指生活在宋代辖境以西地区的民族,大致是指西夏王朝及其以西的西域各部居民,而指代对象就包含了党项人。不要说是在当年,就是在今天仰仗一种寄生性的植物为主食确实会使得农业民族居民感到十分意外。也正是感到这样的文化事实难以置信,因而当年的宋朝人以及以后的汉族居民都会很自然地把肉苁蓉视为一种十分奇特,甚至是充满神秘感的植物。

新鲜的肉苁蓉含水量大难以保存,一般只能供作鲜食之用。如果要长期保存或供作商品利用,就得及时的采收和加工利用。文献称,肉苁蓉“非秋时产者为佳”。①(民国)王之臣纂修:《民勤县志》卷1《地理志·药类》,民国十五年刻本,第35页。其原因在于,每到秋天肉苁蓉开花后就空心腐烂,因而没有收藏加工的价值和必要,最佳的采集时间以三、五月,因为这个时候肉苁蓉所含营养最为丰富,产量也极为可观,采摘和加工都极为有利。故而《御制本草品汇精要》中说肉苁蓉“阴干为佳”[14]。阴干后的肉苁蓉就可以长期保存,并可以充当贡品和商品,从而成为党项人与其他民族进行大宗交易的支柱型产品之一。

既然肉苁蓉被称为“沙漠人参”,说明其不但能食用,还可以入药。《神农本草经》记载,肉苁蓉“主(治)五劳七伤,补中,除茎中寒热痛;养五脏,强阴,益精气;多子,(治)妇人症瘕。”②(明)缪希雍:《神农本草经疏》卷7《草部上品之下》,清文渊阁四库全书本,第166页。上述记载所要表达的主题在于,对于房事过度的滋补,也能治疗生殖器的疼痛,还能给男性补精气,对女性不育症也有疗效。不消说,这样的药用功效对于迷信道教,倡导多子多孙的汉族居民而言具有难以抗拒的诱惑力,肉苁蓉输入到汉族地区可以获得超额的经济报偿,也就是一件十分自然的事情了。

《本金逢原》记载:“肉苁蓉,酒洗去甲及腐,切片焙用。……又苁蓉止泄精遗沥,除茎中寒热痛,以其能下导虚火也。”③(清)张璐:《本金逢原》卷1《山草部》,清光緖宣统间刻民国校补医学初阶本,第28页。文中所称的“酒洗去甲及腐”是指阴干的肉苁蓉其鳞状叶片容易脱落,而且容易膨胀变软,比较容易做切片加工,但用时需要用火焙熟才能用。至于肉苁蓉的其它药效与《神农本草经》所载无二,但特意强调性生活时的早泄和非性交的遗精具有明显疗效。这样的药效对汉族地区的贵族更具诱惑力。当时的汉族贵族们都过着多妻生活,对上述病症十分惧怕,不惜高价去购买肉苁蓉自然成了汉族贵族们的偏好。

西夏境内所产的肉苁蓉在当地主要是充作食物食用,出境之后则是转化为了珍贵的药材。西夏汉文本《杂字》第十《药物部》中记载有“苁蓉”[15],足见在西夏人看来肉苁蓉并不是药,但从汉人看来却是珍贵的药材。苁蓉之名不见于西夏文本的药材记载,正好佐证了西夏人与汉人观念上的差异。

西夏与周边宋、辽之间的贸易比较频繁,贸易涉及到的商品种类繁多。贸易方式主要有榷场贸易、贡使贸易和民间贸易3种,而肉苁蓉在这几种贸易中均体现出其相应的价值。不过,民间贸易在典籍中很难得到系统的反映。尽管其十分重要,但本文中只能从略。

西夏与宋朝之间的贸易规模最大。据《西夏书事》载,景德四年(1007年),为了缓和与宋的关系,党项首领赵德明于是年“秋七月,请置榷场于保安军”。宋真宗起初不准备允诺,后经朝臣劝说后,最终同意了这一请求。“令以驼、马、牛、羊、玉、毡、毯、甘草易缯、帛、罗、绮,以密、蜡、麝香、毛褐、羱、羚、角砂、柴胡、苁蓉、红花、翎毛易香药、甆、漆器、姜、桂等物。其非官市者与民交易”[16]。宋真宗在这一诏令中,明确规定了宋、夏之间的贸易范围和规模。大体而言,是以西夏的土特产交换宋廷的精美工艺品和中原的特产。从这一贸易规模不难看出,贸易的范围极广、交易量极大,几乎恢复了此前双方的贸易关系,党项人在其中可以获得极大的利益。从双方的土特产方面看,西夏方面具有明显的畜牧文化特色,输出品出了骆驼、马、牛、山羊、绵羊等外,还包括大量的牲畜副产品,此外就是野生的动植物产品。肉苁蓉在这一背景下列入了主要商品。与肉苁蓉相似背景的还有柴胡、红花、甘草等中原奇缺药材也一并纳入了其中。除了玉石外,很少涉及到矿产品。相反的,宋朝的输出品则具有明显的精美手工艺品特色,除了精美的丝织品外,瓷器和漆器处于商品的主要地位。此外,西夏所辖的姜、桂等香料,在贸易中也处以突出地位。至于香药则是宋朝凭借其特长,从南洋群岛转手购入,再出售给西夏。在整个贸易清单中,肉苁蓉的贸易地位显然与它的药用功能有关联,特别是与中原贵族养生的特殊需要相关联。但这些中原贵族也许做梦也不会想到他们趋之若鹜的这种特殊制品,在西夏人看来只不过是一种普通的菜肴罢了。

除了宋廷批准的榷场贸易外,进贡也属于贸易的范畴,只不过有很强的政治性色彩被融入其中,往往是通过这种特殊的贸易去巩固双方的政治互信和友好关系。在中国古代,进贡是对于对中原王朝的臣属为基础而开展的制度化实物交换,各少数民族政权朝贡要携带土特产献给中央王朝。表面上是礼品,而实质则是商品,因为中央王朝接受贡品后还要等价,甚至是以多倍的代价回赐中央的特产作为答谢礼品。朝贡过程本身就是制度化的交换过程。更值得注意的是,每次贡使团的队伍庞大,除了携带制度规定的贡品外,还要携带其他商品和货币在上贡的路途和沿线进行民间贸易,因而这样的贡使团就是一个商品团。他不仅扩大了商品的规模,而且还增进了相关民族的理解和互信。

肉苁蓉既然是一种具有特殊疗效的药品,因而在双方的朝贡中很自然的成了标识性的贡品。肉苁蓉在进贡的过程中,被某些进奉使者拿来私自买卖的情况也非常普遍。大中祥符八年(1015年)十一月,“赵德明进奉人使中卖甘草、苁蓉甚多,人数比常年亦倍”[17],就是一次破例的朝贡贸易。党项人之所以有意为之,甘草、苁蓉在中原地区需求量大,利润丰厚,容易从中获取暴利。当然,这样的破例会对宋廷构成重大的财政压力,特别是引发宋廷的钱荒,因而宋廷往往不得不动用制度的手段加以限制。

西夏王继迁迁都后根基不稳,为了缓和与辽国的关系,便向契丹称臣纳贡,贡品中就有肉苁蓉。淳化元年(990年)三月,继迁向契丹进贡,“献良马二十匹,粗马二百匹,驼一百头,……,五合苁蓉,石井盐一千斤,沙狐皮一千张,兔鹘五只,犬子十只。自后每岁八节贡献”[18]。在这篇上贡清单中除了肉苁蓉外,兔鹘和犬子具有特殊的意义。这两种动物都是打猎时的助手,由于契丹人和党项人一样酷爱打猎,因而才用这样的产品作为贡品。相比之下,所贡苁蓉仅仅五盒而已,与对宋廷的进贡对象不成比例。这可以从另外一个侧面反映出契丹人对肉苁蓉的医药功能不感兴趣,而是对打猎更为感兴趣。又据《契丹国志》载:“西夏国贡进物件,……苁蓉,甘石……”①(清)厉 鹗撰:《辽史拾遗》卷15《西夏国进奉使朝见仪》,振绮堂乾隆八年校刊本,第6册,第25页。党项人当时将肉苁蓉与家畜、皮毛、食盐等生活必需品一起列入向契丹进贡的物品,看来与两国传统文化的相似性存在内在的关联性,肉苁蓉在贡品中地位象征性大于实用价值。

总之,肉苁蓉在宋朝和夏朝关系中具有独特的地位。这与宋人,特别是贵族对肉苁蓉药性的迷信直接相关,而这种迷信却给西夏国带来了丰厚的利润,但却不会因此而损害西夏的生态环境。原因在于党项人对肉苁蓉的生物属性有着精准的把握和利用,以至于贸易数量虽然不小,做食品使用的数量更大,但都不会损害当地的生态环境。

四、结语

肉苁蓉有自己独特的生物进化历程。新生代初期,它是古地中海沿岸习见植物。进入文明社会后,经过千百万年的适应,肉苁蓉早已适应了我国西北干旱半干旱草原生态环境,并以草原风化壳寄生的基础,以至于尽管这里极度干旱,但肉苁蓉的产出量极为丰厚。只要掌握它的生长规律,使得采摘不仅能获取厚利,对生态环境也无大碍。

统观党项人对肉苁蓉的认识和利用不难发现,当代肉苁蓉群落的萎缩,做药用产品使用量的稀缺,显然不是采摘过量导致的结果。肉苁蓉在今天成了濒危植物,乃是因为草原风化壳遭到人为破坏,特别是沙漠农耕破坏风化壳而造成的后果。就这一意义而言,肉苁蓉事实上恰好是干旱荒漠草原生态标志物种。肉苁蓉产出量大,标志着草原生态系统极为健康;肉苁蓉产量锐减,标志着草原生态系统已经受损。这正是当地生态环境已经十分危险的佐证。有鉴于此,以史为鉴仅仅将人、畜迁出草原其实无助于干旱草原的生态恢复,发掘利用当地各民族的本土生态知识,适度放牧扩大有机物的循环量,那么当地生态环境就有望得到快速恢复,肉苁蓉的濒危状态也可以得到快速的缓解。

参考文献:

[1] 温秀芳,叶 苓.肉苁蓉抗衰老作用的研究综述[J].福建中医学院学报,2006(5).

[2] 甄汉深.肉苁蓉炮制历史沿革的研究[J].中药材,1992(3).

[3] 周晓芳,张雄杰,等.荒漠肉苁蓉生活史研究[J].生物学通报,2007(8).

[4] 杨太新,王华磊,等.华北平原管花肉苁蓉寄生环境研究[J].中国中药杂志,2005(17).

[5] 杜建录.西夏经济史.北京:中国社会科学出版社,2002:143.

[6] 中国科学院中国植物志编辑委员会.中国植物志:第69卷[M].北京:科学出版社,1990:83-88.

[7] 郑 樵.昆虫草木略一[M]//通志.北京:中华书局,1987:866.

[8] 李志常.长春真人游记:卷下[M]//李勇先,付昊星,高顺祥.宋元地理史料汇编.成都:四川大学出版社,2007:9.

[9] 刘如衡,钱超尘,郑金生.本草纲目研究:卷12[M].北京:华夏出版社,2009:508.

[10]脱 脱.辽史:卷115[M].北京:中华书局,1975:1524.

[11]脱 脱.宋史:卷87[M].北京:中华书局,1975:2148.

[12]杨 蕤.西夏地理研究[M].北京:人民出版社,2008:219-229.

[13]脱 脱.宋史:卷490[M].北京:中华书局,1975:14110.

[14]刘文泰,陈仁寿,杭爱武.御制本章品汇精要:中医古籍孤本精选[M].上海:上海科学技术出版社,2005:254-257.

[15]史金波.西夏汉文本《杂字》初探[M]//白 滨,等.中国民族史研究(二),1989:181.

[16]吴广成.西夏书事:卷9[M].上海:上海古籍出版社,1995:362.

[17]徐 松.宋会要辑稿[M].北京:中华书局,1957:5841.

[18]吴广成.西夏书事:卷5[M].上海:上海古籍出版社,1995:326.

[责任编辑:蒲 涛]

Dangxiang Peoples Understanding and Use of Cistanche in Historical Records:On the Value of Cistanche in the Social Life of the Western Xia Dynasty

DONG Li-shun

(Institute for Historical Environment & Social-Economic Development in Northwest China, Shaanxi Normal University, Xian, Shanxi,710062,China)

Abstract: Cistanche, a plant growing in sandy areas, is mainly distributed in Gansu, Ningxia, northern Shaanxi and western Inner Mongolia. From the perspective of local ecological knowledge of Dangxiang people, the present study is to explore Dangxiang people's understanding and use of the plant. It is discovered that they had very precise understanding of its biological properties, making profit from it without undermining its regeneration. It is found in the ancient records of the Xia Dynasty that in the interaction process with the people of the Song and Liao Dynasties, Cistanche was regarded as precious herbs and supplements. It was treated as a tribute and commodity so valuable that the court of the Western Xia Dynasty made high benefits from its export in their socio-economic activities, making important contributions to the founding of the dynasty.

Key words: Dangxiang people; Cistanche; the Western Xia Dynasty; social life