象雄遗歌

土豆 李初初

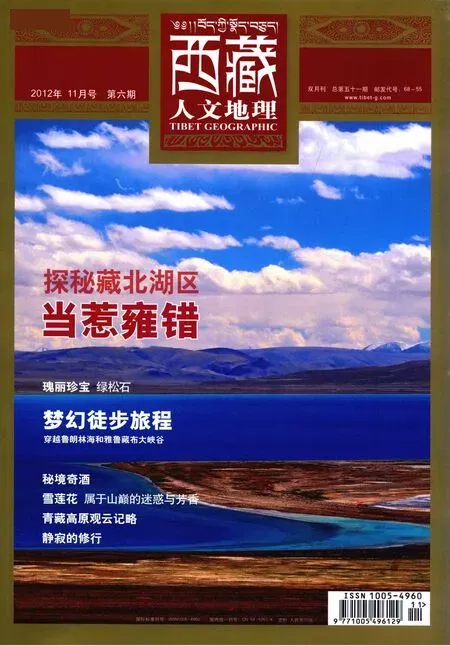

说到当惹雍错,不得不提及一个神秘的古国,那就是象雄。它是青藏高原上最早的文明中心,有着自己的语言、文字,文明高度发达。而在现在当惹雍错湖畔一带的当惹穷宗,正是古象雄国的政治军事核心区之一,象雄的强盛与衰落,都与这里息息相关,甚至它的灭亡。

在关注象雄古国和文明的时候,我偶然听闻在如今的藏北草原上,在当惹雍错湖畔一带,有一种神秘的乐器,即鹰笛。这种笛子以极难寻觅的鹫鹰翅骨制作,响遏行云,也称鹰骨笛,藏语称“当惹”。其来源更是神秘,据说1800年之前就已响彻在藏北草原上。

2012年,我在拉萨八角街的一家古玩店终于有幸第一次见到了鹰骨笛的真面目。这根鹰骨笛比通常所见的竹笛短而细,管长约25厘米,管径2厘米左右。管身上口用木塞密封,只留一窄缝作为吹孔,管端的背面斜开一发音孔,管身正面下部开有六个按音孔,为竖笛形制。

面对鹰骨笛,我们自然不知道该如何吹奏出美妙的乐曲,拿起不,只能吹出不连贯的声响,却音色清脆、悠扬。尚且不论鹰笛如何制作,如何吹奏,单就鹫鹰的翅骨的本身就已异常难得。熟悉高原生灵的人们都知它们是高傲的生物,生活于绝壁之间,平日里只能见它们凌厉的身影盘旋在天空,“来如天堕,去如电逝”。在藏人的心目中,鹫鹰更是神鸟,快要死亡时,便会飞向太阳而化身为一缕光线,极少有人能见到其尸骨。如今还在当惹雍错一带流传的锋利凄历而又辽远深厚的鹰笛声,传递着象雄古国丝丝缕缕的历史血脉。

最后的宫殿——穷宗

穷宗如今是当地人朝圣和转经的地方,从文布南村到穷宗沿湖没有开通公路,大约15公里的山间土路,只能驾驶摩托车通行。普达的阿妈啦已经72岁的高龄,但是她会在特定的日子,带上糌粑和酥油茶,去穷宗转经。这也是整个南村的传统,村子里的人至今都认为,他们是象雄的后裔。

在去穷宗之前,想象着可以看见大面积的宫殿废墟。但在去到之后,对没落的象雄文化遗迹,才有了另外一番认识。租用村里的摩托车要提前跟村长普南预约,他会根据排序决定是由哪一家的摩托车出行。摩托车来回一次要150元,自从村里在3年前发展起旅游业,租车前往的游人越来越多,村里就定下了每户轮流的管理规定。仁青次曾接到通知,提前来到我暂住的村民普达家,定下次日出发的时间。

由于山路崎岖,若不是当地人是不敢在这样颠簸的羊肠小道上行驶的,但藏民族天性善于驾驭驰骋,无论胯下的是骏马还是两轮的摩托。而且他们十分享受这一过程,在我担心随时从摩托上被颠簸出去的时候,仁青则用他轻快的口哨放松了我紧绷的神经。15公里的山路,走了45分钟。看见挂在山口的经幡和两座耸立的山峰,就是到了穷宗了。

仁青将车停在山腰一处牦牛毡帐篷外,说是休息片刻,就进了帐篷。门口迎接的老人也跟了进去,三人在地毯上席地而坐,老人从帐篷一角乘了一碗新鲜的酸奶,于是仁青开始安然享用他的早餐。岁月在老人脸上镌刻下深深的凹痕,两条垂下的辫子也已经花白,像一位印第安的老酋长。老人叫欧珠,今年已经70岁了,南村人,有4个孩子,仁青正是他最小的儿子。于是我们一边喝着酸奶,一边听欧珠讲述他的故事。他常年在穷宗的山上放牧,这里除了他的牦牛帐篷,还有对面一间土房子和羊圈,是另外一户人家的。夏天在山上放牧,冬天回村里居住。除了转经的村民和游客,再没有其他的访客。

正说着,进来一位阿妈啦,头戴毡帽,一问才知道,她就是守在穷宗的唯一一位女尼,今年已经83岁,在穷宗已经有53个年头。在我们的请求下,她为我们吟唱起古老的歌谣,歌词里,唱诵的是到穷宗修行过的高僧大德,以及在穷宗生活过的历史人物。押韵的歌词,讲述的是一段段历史,这些口述史,将随着这些老人家的离去,消失在历史的长河中。

听罢故事,我开始寻找当下的穷宗。穷宗就在当惹雍错湖边的一个避风的凹处,是一个绝佳的观赏湖景的地点,选择在两座山峰上建立要塞,可攻可守,可以看出象雄王选址的苦心。

2002年,西藏社会科学院的苯教专家顿珠拉杰在当地百姓的带路下,先后考察了巴玛沟和穷宗等象雄时期的遗迹。由于当惹雍错处在地震的多发带,穷宗这个地方也经历了好几次地震,最近的一次在70年代,所以遗迹的损毁比较严重。

勘测穷宗遗迹的时候,顿珠拉杰他们曾经攀爬到穷宗两个山峰的顶端,可以清晰的看到用石头堆砌起来的高达40-50厘米的墙基,因此判断这里曾经出现一定规模的建筑群,但没有进一步考证是否就是象雄的宫殿。

如今在穷宗转山,从山下用肉眼很难判断出山上是否存在遗迹,也看不到任何关于遗迹的说明或者介绍。据说当时的建筑依山而建,并修有大量的战壕和暗道。如今暗道已经基本坍塌,但经人指点,还是可以看出暗道一通山上建筑,一通山壁外墙。当敌军围攻,可以从暗道潜出包抄地人的后路。绕勇善战的象雄王,一定是和松赞干布的吐蕃军队,在此经历了一番苦战。

硝烟过后,有如当惹雍错的湖面,平静如镜,历史没有留下太多我们可以追忆的痕迹,如今唯一可以看到的建筑,就是位于半山老尼居住的石屋,以及两处苯教佛塔。在山体对面有一处巨石,一位在此修行的喇嘛用石头依着山洞搭建了一个修行处。从他居住的地方,录音机里不断播放的经文。

就在我经过的时候,这位喇嘛正从他的居住处出来,呼唤我驻足,带着我到达山脚一块绿地,可以判断这里有泉水,滋润了周围的沙砾,生长出如地毡一般的细密绿草。果然,就在山墙一处缝隙,被几块石头堆砌着,有一眼细泉。喇嘛用搪瓷口杯乘了一杯水递到我面前,示意我饮用,并浇灌额头。喇嘛的友善有如圣泉一般,洗涤了过路者的一路风尘。

可以判断这是苯教的一处圣泉,临走的时候询问欧珠,欧珠也不知其典故,只说是当地的百姓前来转经的时候,都会取用圣泉。

象雄王的出生地玉本寺

从穷宗到玉本寺,要攀爬当惹雍错东岸陡峭的山坡,我们只能将摩托车停在一旁,徒步前往。在有向导带路的情况下,徒步大约两个小时可到达玉本寺。玉本寺位于尼玛县甲谷乡的吉松村,2011年通上了公路,从尼玛县城开车4个小时可到达。

玉本寺依山伴湖而建,沿着山坡分布着大小数十栋建筑。在主寺的前面,树立着巨大的经幡柱,寺庙前的大石上刻画着苯教的雍仲。传说这座寺庙创建于象雄时期,大约于公元7世纪之前。根据顿珠拉杰所著的《西藏苯教简史》记载,象雄苯教智者色尼噶戊在公元一世纪左右在当惹雍错湖畔创建了该寺,色尼噶戊是苯教早期十三传教大师之一,与吐蕃第二任赞普穆赤赞普同时代。后来玉本寺成为苯教高僧修行密宗的重要道场。据顿珠拉杰介绍,玉本寺在苯教中拥有特殊的地位,它不仅是苯教最早的寺庙之一,还是最后一代象雄王李弥夏的出生地。

说是寺庙,更像是一个建在山洞里的道场,建筑巧妙的依山体和洞穴建造,我们只能辨别出洞外的山门建筑,没有想到里边别有洞天。进入寺内,里边有三名僧人正在用糌粑做供品,在准备一场祭祀活动。其中有一名僧人昨日还南村见过,据说是寺庙主持的大弟子,惊叹于南村到此路途艰难,他是如何先于我们到达寺里,并换上僧服亦然在安心工作的。

出门遇到前来视察工作的甲谷乡乡长一行,当他得知我们是从南村徒步而来,也倍感不易,此处因为交通不便,除了本地的村民,很少有外来游客到达。据说要从南村修通一条到玉本寺的公路,届时可以打通当惹雍错的环湖公路了。这条消息没有给我们带来太大的兴奋,相比之下,我们认为倒是像朝圣的信徒一般,用脚步艰苦的丈量完这美丽的神湖,所带来的感触倍加珍贵。

乡长一行随后到位于玉本寺山下的小树林里用餐去了,用乡长的话来说,能在这个地方看见树,就倍感亲切,更何况是成片的小树林。得益于当惹雍错的小气候,寺庙的僧人在山下种了两片小树,如今树已长成2米多高的树林,过往的人都愿意到树下去乘凉,感受一下藏北稀缺的绿色。驻寺的干部也是南村人,一边为我们介绍寺里的情况,一边打听南村的消息。在他的办公室还看见一台卫星电视,可以接收电视信号。但寺里不通手机信号,要打电话还要爬几公里的山路,到山顶一处有信号的地方拨打。

辞别玉本寺的驻寺干部,我和仁青匆匆赶路,希望在天黑之前回到南村。回来的路上,从东岸看往西岸,又是另外一番景致,深蓝的湖水,有如佛眼一般,深邃而不可测,仿如象雄的历史之瞳。

帝国象雄

著名藏学家杜齐教授认为:“在吐蕃帝国建立之前,象雄是一个大国(或宁可称为部落联盟),但当吐蕃帝国开始向外扩张时,他便注定地屈服了。象雄与印度喜马拉雅接界,很可能控制了拉达克,向西伸延到巴提尔斯坦(巴基斯坦)及和阗,并且把势力扩展到羌塘高原。总之,包括了西藏的西部、北部和东部。”

事实上,古代的象雄是由结构涣散的部落联盟组成的。按照苯教的历史所记载,传说中的苯教祖师辛饶米沃晚年,即古代的象雄曾经历过“十八王”这一时期。也就是说,当时象雄曾由十八个部落组成联盟,形成象雄的势力范围。在这“十八王”之中,就有驻拉达克的尼罗维亚嘉布那久维吉希日坚。

根据《雪山之王——冈底斯神山志》一书记载,古象雄曾经出现过十八代国王。国王们头顶上戴着有大鹏鸟之角的王冠,古称“十八位鸟角王”。古代象雄是一个疆域辽阔,军事强大,文化丰富的王国,是古代青藏高原诸多部落王国当中一个较有实力的王国之一,远在佛教传入之前,该地区信奉以自然神灵为主的苯教,苯教带有原始宗教的强烈色彩。后来苯教经过象雄传到吐蕃,雍仲苯教从象雄传播到吐蕃约在公元一世纪左右。

文献记载,象雄文化曾在西藏的西部和北部地区盛行,到了7世纪中叶,吐蕃征服了象雄地区,佛教文化取代了古老的象雄文化,从而象雄及其文化逐渐销声匿迹于茫茫高原。

西藏西北部包括现在的阿里地区以及那曲地区的西部三县,即班戈、申扎、尼玛,以及双湖特别行政区,还有日喀则的吉隆、仲巴和萨嘎县为象雄文化分布地区。根据藏文史料记载,象雄地域分为上、中、下三个区,上区为冈底斯山以西地区,包括波斯、拉达克和巴拉帝一带,以穹隆银城为其政治核心;中区为冈底斯山以东地区,包括今阿里东部和那曲西部地区,当惹穷宗为其政治和军事核心;下区为琼波六峰山为中心的东部地区,包括今天的那曲东北部,也叫松巴基木雪。

在汉文史料里象雄一般分为大、小两个,即大羊同和小羊同。西藏吉隆县境内发现的摩崖碑铭《大唐天竺使出铭》里记载,“夏五月介于小杨童之西”,杨童,系唐史中羊同,亦称杨同。可见当时的吉隆仍然属于羊同的领地。《册府元龟·外臣部》记载:大羊同国,东接吐蕃,西接小羊同,北直于阗,东西千余里,胜兵八、九万。这些史料说明当时象雄王国势力之强大。

以冈底斯山为中心的象雄文化圈

象雄文化圈是古代青藏高原乃至中亚地区诸多文化圈中一个不可忽视的古代文明,它的主要组成部分,有早期的雍仲苯教教义和仪轨为主的文化,具体内容包括举行名目繁多的祭祀活动,修建大规模的塞康神殿、土葬和丰富多彩的岩画等。

西藏西北部的古建筑以及大致分为两类 ,一是城堡类,另外一类是庙宇类。这两种建筑从建筑结构和位置等方面都难以区分,只有从当地土著居民的口头传说中加以区分。

这里所说的庙宇不是我们所熟知的庙宇,而是佛教传入之前的苯教大师们举行宗教仪式和修炼的场所,这种场所在苯教典籍中称为塞康,塞是象雄语,意思为神,康在藏语里边意识为房屋,解释为神的住所。这些建筑的出现,比佛教后来兴建的寺庙还要早。而在当惹雍错的阿叶色达残塔与觉墨日让寺遗存的佛塔遗址相似性,可以判断佛塔遗迹不一定都是佛教文化的,苯教文化也有修建塔的现象。

由于在羌塘高原发现大量的古代建筑遗迹,他们有三个明显的特点,第一,遗迹的周围没有任何佛教意义的残留物,如佛塔、玛尼石刻等,第二,没有任何跟佛教有关的民间传说;第三,远离当地居民并且没有具体的时间和年代可以考证。

推断是前佛教遗迹的另外证据是,第一,建筑特点属于苯教的塞康类,没有使用过木材的痕迹,而是房屋都比较小。第二,如果出现玛尼石刻,也和晚期佛教的石刻明显不同,其中当惹雍错湖畔的 玛尼石刻带雕刻技术和摆放上都有其特点。

比如南村边的玛尼石刻,还是堆砌摆放成四方的形状,然后再在上边摆放上牛头等,而不是随意的摆放堆砌。

城堡建筑一般修建在陡峭的山上,甚至修建在悬崖峭壁上,主要功能是防御性的,遗迹的名称一般会用“宗”或者“卡尔”等字样,这两个字可以翻译为城堡。

建筑遗迹最为丰富的是当惹雍错湖畔,不仅有象雄王国最后的国王李弥夏的城堡当惹穷宗,还有苯教塞康遗址,还有农田灌溉设施废墟。无论是城堡类还是庙宇类,其共同的特点就是所有的建筑都是岩石或者片石砌成,说明当时的砌墙技术已经相当成熟,从这种砌墙的水平,我们可以判断当时万里羌塘曾经出现不属于游牧文化的另外一种文明,从当惹雍错的两处已经荒废的天地和山沟里残留的水渠建筑可以说明这一点。

顿珠拉杰的考古发现,再次证明当惹雍错半农半牧的文化由来已久,灌溉技术的出现,证明象雄人不仅在这里耕种,而且形成规模化的产业。现如今,湖边的象雄后裔还会从山上引水灌溉湖边的农田,小水渠穿行于碧绿的梯田之中,画面回到前文。

不过如今人们对水利的运用,也仅限于用水力带动小磨坊,碾磨青稞了。文明的遗迹当我们不断追忆其曾经的繁荣。

象雄的覆灭

金书波在《从象雄走来》中写道,假如我们能穿越到一千多年前,也许就会在湖边邂逅一位美丽的女子,她静静地在湖畔漫步,眼睛盛满了湖水一般的忧郁之蓝。这位美丽的女子叫萨嘛噶,她的哥哥,就是伟大的松赞干布,她的丈夫,是英武的象雄王李弥夏。

但这又是一个悲剧的故事,这个夹在两个权利中心男人中间的女人,成为政治的筹码,按照哥哥松赞干布的意思,以联姻的方式嫁给了李弥夏,却又等不到象雄国王的爱情,只能孤独的守候在位于玛旁雍错的宫殿中。最终和哥哥里应外合,结束了象雄王朝。

根据《敦煌本吐蕃历史文书》之《赞普传记》记载:松赞干布把妹妹萨玛噶嫁给象雄王李弥夏为妃,可是李弥夏却与“墟格妃”暗中相好,与“赞蒙(王后)萨玛噶不合。赞蒙愤圭心”。

这种情形已经不仅仅是吃醋,是十分生气,于是萨玛噶既不理内务,也不养育子女,另居别室。她选择了冷战和罢工,松赞干布在这个时候派使臣调解夫妻关系,但实际是游说妹妹充当内应。

正所谓爱之深恨之切,根据史学家考证,松赞干布发兵象雄实在公元630年,根据《吐蕃大事纪年》的记载,吐蕃于630年灭象雄后,并未将其纳入吐蕃整体之中,而是仍然保留象雄国,将李弥夏的权位,转给其继任者李聂秀,以作为吐蕃的附庸国。至643、644年间,再废黜李聂秀,剥夺李氏政权,另立李氏的家臣穷波拉桑杰。

若大的高原,以吐蕃当时的实力要达到一统,松赞干布确实费了很大一番苦心的。另根据林冠群所著的《唐代吐蕃历史与文化论集》,其中在《唐代吐蕃对外联姻之研究》一文中,重点介绍了吐蕃通过联姻政策来达到巩固其疆土的目的,在其对外联姻中分析中,第一段介绍的就是吐蕃和羊同的联姻。

唐代吐蕃在悉补野氏族所统领的雅砻地区,通过兼并其他地方势力,建立起吐蕃王朝,并积极向外开拓疆土,于公元8世纪末叶,先后控制有整个青康藏高原,新疆塔里木盆地以及部分准噶尔盆地,并进占李唐的河西、陇右之地,直抵今陕西省的中部。《旧唐书·吐蕃传》形容其为:“自汉魏以来,西戎之盛,未知有也”。

吐蕃国能在短短不到200余年间,持续向外扩张,掌握广阔疆域,并长期维系强盛的国势。林冠群分析,“按吐蕃位处西藏高原,地理环境特殊,交通不便,物产不丰,其能蔚成亚洲强权,当以人为谋略成分居多。”除史书上记载其族性强悍,善于征战外,在武力有所不足的情况下,对外采取联姻策略的运用,为其在国际政治上,争取到实利与开展的契机。

松赞干布是一位很有外交头脑的领袖,根据史料记载,在唐代吐蕃建立王朝之后,松赞干布是首位采取对外和亲的赞普,对松赞干布和亲的故事,最为人所熟悉的是其和唐朝文成公主以及尼泊尔尺尊公主联姻,并建立了大昭寺和小昭寺的两段佳话。

根据《贤者喜宴》记载,松赞干布迎娶的妻子并不止这两位,其先后取有羊同公主李娣缅,尼泊尔公主尺尊,蒙妃尺江、党项公主卢庸妃洁莫尊以及唐文成公主。

林冠群给出了一个松赞干布王朝联姻的示意图,与羊同、尼泊尔、党项以及南诏、唐朝的联姻,正是围绕吐蕃疆土的合众连横示意图。

吐蕃公主萨玛嘎嫁给羊同王的主要目的,在于加强吐蕃与羊同的联盟关系,进而影响羊同的内政,然而羊同王李弥夏或因不愿意吐蕃以舅氏的身份介入羊同政事,遂仍与原配秀格妃载婷夏同住,而不与吐蕃公主同房,当萨玛嘎在羊同的情况传回吐蕃,“萨玛嘎未与羊同王圆房,不为李弥夏料理内务,不生儿育女,独居一室等。”松赞干布以为是萨玛嘎阻碍了婚姻的圆满,随即派遣使者见其妹,命令其执行任务,以便为李弥夏生子,萨玛嘎吟唱了四段主题的歌谣,答复使者。其一,将其憎恨其夫不忠,触犯其尊严与所处不堪境地,隐藏于诗歌,另外还隐讽羊同时政,反应羊同当时真正的政治情况。其二,以讽喻方式催促其兄对羊同作战。其三,讽喻对羊同的作战,可确保战果,无其他势力干预,可以放手一搏。其四,以讽喻方式表达了萨玛嘎急欲返乡的热切情绪。曲终,萨玛嘎将一带着封印的盒子交给使臣,让其转交给其兄。

使臣见到松赞干布,先将萨玛嘎的歌曲重复吟唱了一遍,然后将密封的盒子交给松赞干布。松赞干布将盒子打开,发现里边有30颗松耳石和一顶女帽。松赞干布猜到了这个哑谜,其妹想表述:“如果征讨李弥夏,吾等可以穿戴松耳石,若不敢出征,则像女人一般穿戴女帽。”于是吐蕃君臣商议之后,遂出兵灭羊同李弥夏政权。

根据顿珠拉杰对这段历史的进一步解析,当时羊同原为西藏高原西部强大的军事力量的游牧大国,吐蕃悉补野氏政权欲一统西藏高原,在武力不足的情形下,就必须先笼络羊同,与羊同结盟。按照史料记载,象雄分为上、中、下三部,上部以穹窿为中心,就是如今的阿里地区,宫殿设在如今的玛旁雍错湖畔;中部以日阿达郭为中心,也就是那曲西部,今天的当惹雍错湖畔;下部为苏毗(即松巴)静雪六区,也就是今天的丁青和巴青一带。

由于象雄疆域辽阔,为了便于管理,就分别在三部都设立行政管理处和行宫,每个行宫住2到3年,中部的行宫设在当惹雍错的穷宗山上。萨玛嘎嫁给李弥夏至后,便于掌握李弥夏的行踪,并将其透露给其兄。

萨玛嘎告诉其兄,李弥夏每年的元月15日会在穷宗祭祀苯教的神湖,在当惹雍错旁边还有一个洞普湖,是属于皇室的神湖。当李弥夏在穷宗活动的时候,兵力不足,另外防备也比较放松;另外从地理位置而言,穷宗离当时松赞干布蓄养兵马的兵营NANRU不远,NANRU即现在纳木错湖附近,因为当地水草丰美,所以松赞干布在当地囤积了大批的兵力,NANRU也是松赞干布父亲的姓氏。从NANRU发兵越过班戈,就可到达穷宗,从地理位置看,便于发兵突袭。

于是松赞干布认为当李弥夏在穷宗的时候动手,是最佳的时机,并最终让这个以大鹏金翅鸟为图腾的国家消逝在历史的烟云之中。