航空发动机加力控制系统典型故障研究

杨福刚,黄 猛,范世新

(中航工业沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司,沈阳 110043)

0 引言

航空发动机加力控制系统主要用来控制加力正常工作以增大发动机推力,提高飞机的战斗性能。目前,虽然世界各国都在竞相研究、发展和应用先进技术以及新型材料等,使航空发动机加力控制系统逐步向数字电子化、小型化和一体化方向发展,大大改善了其安全性能,但在使用中其加力控制系统还会出现故障,会直接影响飞行安全,造成严重损失。因此,研究其故障产生机理,采取相关措施,排除故障是非常必要的。

本文主要分析了某型航空发动机加力控制系统工作原理,对其典型故障进行了研究,并绘制故障树,用实际故障的排除验证了故障树分析的正确性。

1 加力系统组成和工作原理

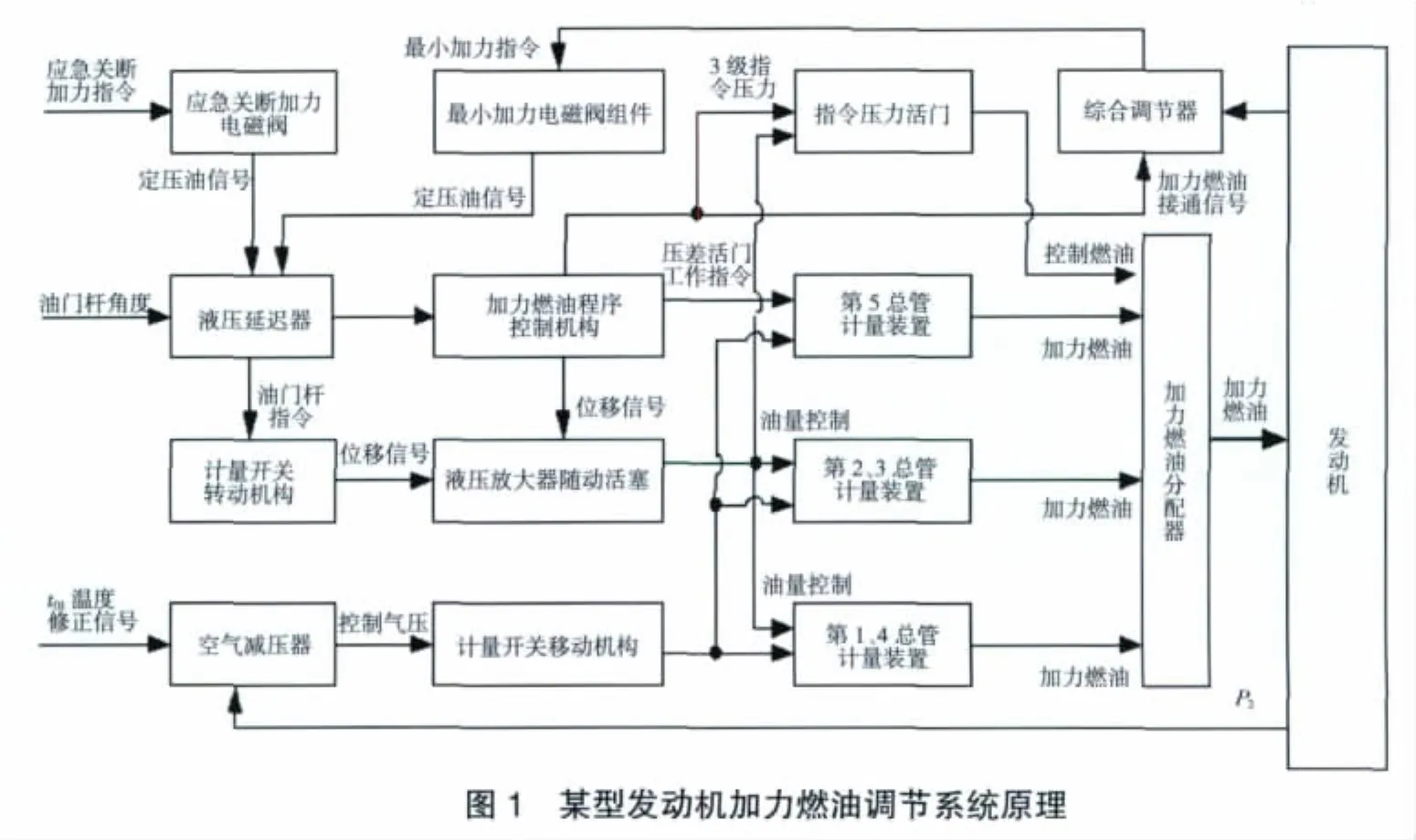

某型发动机加力系统是机电结合型的调节控制系统,主要由电子综合调节器和加力燃油调节系统2部分组成。

电子综合调节器是某型发动机电子-液压机械控制系统的一部分,用来调节发动机参数,向发动机控制附件等发出指令。综合调节器与发动机控制附件联合作用,能够完成对发动机加力接通过程的控制。加力燃油调节系统的功用是根据油门杆的位置信号接通和切断加力燃烧室的供油,并根据压气机出口的减压空气压力和发动机进口空气温度调节加力供油量;根据发动机综合调节器指令,保证发动机加力从最小加力状态进入;根据座舱电信号应急切断加力。

加力燃油调节系统工作原理具体分析如下:

将发动机油门杆移到加力区域任意位置,一方面,油门杆通过加力滑油冷却控制活门切断定压活门后的回油,接通加力燃滑油热交换器,开始用加力燃油为发动机滑油系统散热;另一方面,液压延迟器活塞杆上的衬筒随油门杆下移,打开延迟活塞下腔的回油路,延迟活塞也下移,将油门杆指令分别传到喷管调节器和加力燃油调节器,同时,延迟活塞的下移,带动加力油泵接通活门也下移,从而关闭了加力油泵活塞左腔的回油路,使加力油泵开始向加力燃油系统供油。

加力燃油调节系统接到油门杆指令后,接通加力分油活门开始左移,切断了执行活门活塞左腔的回油路,执行活门活塞右移,一方面切断了加力起动第5总管计量开关的定压差开关右边的回油路,使定压差开关投入工作,保持加力第5总管计量开关前后压力差不变;另一方面,接通了定压活门到燃油压力信号器和指令压力活门的油路,燃油压力信号器向发动机综合调节器发出“已经向加力燃烧室输油”的信号,发动机综合调节器加力控制与信号组合开始工作,此时,向加力起动系统定量调节器发出3次接通时间为0.3±0.1 s,间隙时间为0.5±0.2 s的脉冲信号,加力起动系统开始工作最小加力电磁阀通电,电磁阀打开定压活门的来油,使顶杆活塞上移到最小加力位置(同时另一部分定压活门来油作用到落压比重调活门的膜盒腔,对落压比调节器薄膜上腔的空气压力进行重调,开大喷口面积,使之与最小加力接通过程相适应)。此外,执行活门接通的定压活门油压,经I号限流嘴作用在加力燃油分配器的控制活门上,由于指令压力活门此时在较上位置,因此Ⅱ号和Ⅲ号限流嘴未堵死,作用在加力燃油分配器上的控制油压较小,此时只有通往加力第5总管的油路打开,燃油经加力第5总管进入加力燃烧室。当加力燃烧室内的电离式火焰传感器检测到稳定的火焰信号后,向发动机综合调节器发出信号,发动机综合调节器内的加力控制与信号组合发出指令,加力起动系统停止工作,最小加力电磁阀断电,顶杆活塞在上部油压作用下处于下端,活塞杆上的回油孔重新打开,液压延迟活塞下移到油门杆所给定的衬筒位置,发动机的加力状态与油门杆位置相对应。

根据前述发动机加力控制系统原理分析,绘制加力燃油调节系统原理框图[1],如图1所示。

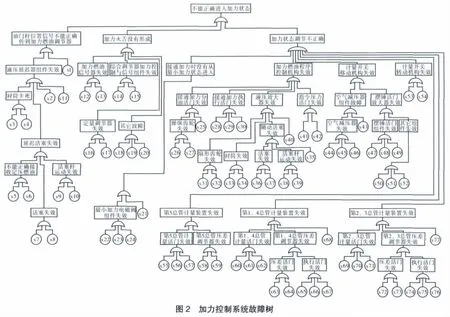

2 加力系统故障树建立

2.1 选择顶事件

通过上述分析可知,加力控制系统所有潜在的故障体现在2个方面:一是加力燃油调节系统不能使发动机进入加力状态;二是发动机虽进入加力状态,但在该状态下不能正常工作。这2方面现象都将降低发动机的加力性能和导致加力功能的丧失。因此,选择“不能正确进入加力状态”作为故障树的顶事件[2]。

2.2 建立故障树

建立发动机加力系统故障树的过程也是对系统全面分析的过程,必须熟练掌握加力控制系统设计、使用等各方面的经验和知识。根据加力燃油调节系统功能结构和工作原理的分析,可以看出发动机加力控制系统基本上是1个串联系统。

通过深入分析,结合发动机实际工作情况,选定加力系统“不能正确进入加力状态”作为故障树的顶事件。从顶事件出发,先找出直接导致顶事件发生的各种可能因素,再找出这些因素的直接原因。逐级向下深入,一直追溯到引起系统发生故障的全部原因,直到不需要继续分析的底事件为止。把各级事件用相应的逻辑符号连结起来,就建成了1棵以顶事件为根,底事件为叶的故障树。

在发动机加力系统原理分析的基础上,编制发动机加力控制系统故障树,如图2所示。通过本故障树,对不能正确进入加力状态的发动机加力控制系统各部件进行认真分析,最终查明故障发生的重要件和关键件。

3 加力控制系统典型故障分析

下面就加力控制系统“接加力时加力燃烧室未工作”典型故障先从工作原理上进行分析,然后制定出故障树进行排除[3],最后结合试车过程中实际故障情况,按照编制的加力控制系统故障树进行分析排除[4]。

3.1 接加力时加力燃烧室未工作的故障分析

某型发动机在接通加力时由加力火舌点火系统来迅速、安全、可靠地点燃加力燃烧室的油气混合气。

推油门从非加力位置到加力区域的任何位置时,加力接通过程开始。液压延迟器上的衬筒随油门杆移到加力区域的相应位置,带动延迟活塞下移,把信号分别传给喷管调节器和加力燃油调节器。由于接通加力分油活门被延迟活塞传动而左移,切断了执行活门左腔的回油路,执行活门投入工作,燃油压力信号器前燃油压力增大触点闭合,向发动机综合调节器内的加力控制与信号组合发出信号,加力控制与信号组合在检查电离火焰传感器未有信号输入的情况下接通。此时,加力控制组合一方面使最小加力电磁活门通电,使得喷口和加力燃油的调节按最小加力状态进行,避免发动机状态由于接通加力带来较大的波动。另一方面向定量调节器发出3次信号,作用时间为0.3 s,定量调节器投入工作,产生3次脉冲油压输往燃烧室上部的射流喷嘴和加力燃烧室前左上部的离心喷嘴。射流喷嘴在燃烧室形成火舌,火舌穿过涡轮,在加力燃烧室前部加强形成火带,该火带点燃总管的油气混合气,加力燃烧室被点燃。如果在第1次脉冲中加力燃烧室已被点燃,那么电离火焰传感器向发动机综合调节器内的加力控制与信号组合发出信号,加力控制与信号组合接到信号后,切断去定量调节器的脉冲信号,则加力火舌系统退出工作。同时,加力控制与信号组合又向最小加力电磁活门发出信号,使之断电退出工作,并燃亮加力信号灯。

上述工作过程可以确定加力燃烧室点燃与下列部件有关:(1)燃油压力信号器,用于感受供油信号并传给综合调节器加力控制与信号组件;(2)加力控制与信号组件,它是加力接通全过程的控制枢纽;(3)定量调节器,用于产生3股脉冲燃油;(4)喷口-加力调节器,用于调节喷口和加力供油量的部件;(5)加力燃油分配器,用于控制发动机5路加力总管供油量。这些部件即是故障树分析中所确定的关键件和重要件。

3.2 接加力时加力燃烧室未工作故障树的建立

根据上述接通加力时工作原理分析,建立“接加力时加力燃烧室未工作”故障树,如图3所示。

3.3 接加力时加力燃烧室未工作典型故障排除

某型发动机试车时,将发动机油门杆平稳地由慢车状态推到加力域时,控制面板上加力信号灯闪亮,发动机加力接不通。根据故障现象,将发动机油门杆推至加力域过程中,加力信号灯闪亮,可以判断出喷口加力调节器在该状态下发出了加力指令[5],当发动机n2增大到85%后,喷口加力调节器发出的加力指令综合n2≥85%的信号,使点火系统计量活门和最小加力电磁活门工作,3次脉冲点火后,由于加力燃烧室未供油,加力室燃烧未点燃,离子火焰传感器向综合调节器反馈“加力未接通”信息,综合调节器综合加力指令,从而发生发动机加力信号灯闪亮故障。按照如图3所示的 接加力时加力燃烧室未工作故障树,首先检查加力火舌脉冲信号传输的正确性,把附件定量调节器上的电插头拆开,将27 V信号灯连接到定量调节器上的插头1、2的接线柱上,从发动机地面检查台向综合调节器模拟发出加力点火信号,信号灯在2~3 s内闪亮3次,可以判定综合调节器和电气线路工作正常,排除综合调节器故障。

按照故障树,测量加力起动燃油压力 PTПУСК、控制压力PT.KOM、定量调节器后压力PT4033、第5路加力总管压力PTФ5K,以判断喷口加力调节器、加力燃油分配器、附件定量调节器工作的正确性[5]。试车测试PTПУСК=156.8 N,PT4033=450.8 N,PTФ5K=19.6 N,PT.KOM=30.38 N。根据故障树,PTПУСК>117.6 N,PTФ5K<117.6 N,而 PT.KOM<49 N,最后确定故障件应是喷口加力调节器。由于在试车台无法对喷口加力调节器进行分解排故,最后只能确定更换喷口加力调节器。

更换喷口加力调节器后,再次开车检查加力接通情况,发动机接通加力时各油压、离子电流等参数均正常,发动机加力接通。按照所建立的加力控制系统故障树,很快查明接加力时加力燃烧室未工作的故障部位,为发动机试车排故提供有益帮助。

4 结束语

(1)某型发动机加力燃油调节系统设计复杂,包含了各类型的液压控制元件,并采用电子-液压机械结合方式,该系统零组件中的活门和活门衬套以及齿轮传动机构、控制元件等均会导致故障产生。

(2)结合发动机加力控制系统工作原理和结构进行系统分析,建立故障树,从顶事件分解至底事件,可以为故障分析时查找其关键件和重要件。

(3)在发动机实际试车中,通过建立故障树逐一排除典型故障,制定有效的故障排故方案。

[1]欧阳军.发动机的调节计划和原理分析 [C]//第十届发动机自动控制学术讨论会论文集.西安:中国航空学会发动机自动控制专业委员会,2000.

[2]史定华.故障树分析技术方法和理论[M].北京:北京师范大学出版社,1993:102-145.

[3]毛可久.航空动力装置控制系统[M].北京:北京航空学院出版社,1991:76-89.

[4]宋兆鸿.航空发动机故障分析[M].北京:北京航空学院出版社,1993:245-252.

[5]Adibhaita S.Propulsion issues in design of integrated flight and propulsion control system[R].AIAA-94-3610.