常熟市小学中高年级儿童孤独感研究

俞志芳,韩云

(1.常熟理工学院人文学院,江苏常熟 215500;2.宁夏回族自治区平罗县陶乐镇红瑞燕宝小学 753400)

常熟市小学中高年级儿童孤独感研究

俞志芳1,韩云2

(1.常熟理工学院人文学院,江苏常熟 215500;2.宁夏回族自治区平罗县陶乐镇红瑞燕宝小学 753400)

孤独感是一种消极的、弥漫性的心理状态,儿童长期处于此状态会导致适应不良。研究整群选取小学3-6年级儿童作为研究对象,采用儿童孤独感量表进行问卷调查,研究结果表明:小学中高年级儿童孤独感水平普遍较高,儿童孤独感在城乡及性别上不存在差异,但在年级上存在显著差异,尤以四年级儿童孤独感体验最为强烈。

小学;中高年级;儿童孤独感

一、问题提出

孤独感是一种消极的、弥漫性的心理状态,是儿童在社会交往中很容易体验到的一种不良情绪。国外学者Cassidy和Asher的研究表明,在3-6年级的小学生中就可以稳定地测到孤独感[1]32。Cassidy和Berlin(1999)认为“青少年孤独感是一种负面体验,是个体在认为自己需要别人却得不到时产生的”[2]34。国内学者普遍认为,儿童孤独感是儿童基于对自己在同伴群体中社交和友谊地位的自我知觉而产生的孤单、寂寞、失落、疏离和不满的主观情绪体验,是一种消极的情绪反应[3]37。虽然孤独感是一种内在的、负面的情绪体验,但其外在表现却很明显:不主动与他人交往,不善言谈,不参与集体活动,自卑、怯懦、冷漠等性格特征。短暂的孤独感不会造成儿童的心理问题,但长久或严重的孤独感会对儿童的心理健康带来很大的影响,并最终导致儿童的社会适应不良情况。因此,研究儿童孤独感的现状,并对其相关因素进行分析,对于提高儿童的心理健康水平,促进社会适应具有重要的理论与实践意义。

二、研究方法

(一)对象

本研究以3-6年级学生作为调查对象,采用整群抽样的方法,选取某市城区小学和农村小学各一所。三年级学生94人(25.2%),四年级学生85人(22.3%),五年级学生95人(25.5%),六年级学生99人(26.5%)。其中男生194人(52.01%),女生179人(47.99%)。城区学生175名(46.9%),农村学生198名(53.1%)。共发出373份问卷,回收有效问卷373份,回收率为100%。

(二)工具

采用Asher等人于1984年编制的专用于3-6年级学生的儿童孤独感量表(CLS),该量表有24个项目,量表按五级记分,从“完全符合”到“完全不符合”,总分范围在16-80分之间,总分越高,表示孤独感越强,结合Margalit的研究及本次调查结果,在本研究中定义:孤独量表累计得分≥46分为存在孤独感[4]62。

(三)施测

本次调查采用不记名、集体施测、当场回收的方式进行,测试人员由所抽取到的测试班级的班主任和笔者担任。测试之前由笔者向学生介绍调查问卷,并作以简要说明,在测试过程中,由测试班级的班主任读该问卷题目,学生按序作答。

(四)数据处理

本次研究利用SPSS17.0软件对调查所得数据进行统计处理,并比较分析。

三、研究结果

(一)儿童孤独感的整体分布状态

本次调查采用儿童孤独感量表调查了小学3-6年级儿童孤独感的整体分布状态,373名儿童存在孤独感的为356人,占95.4%,不存在孤独感的为17人,占4.6%。各年级儿童孤独感问卷得分(见表1)。

利用描述性统计来分析儿童孤独感的整体分布状态,结果表明,各年级儿童孤独感水平普遍较高,平均水平达56.14,最大值达74,最小值为29。

(二)不同年级儿童孤独感差异比较

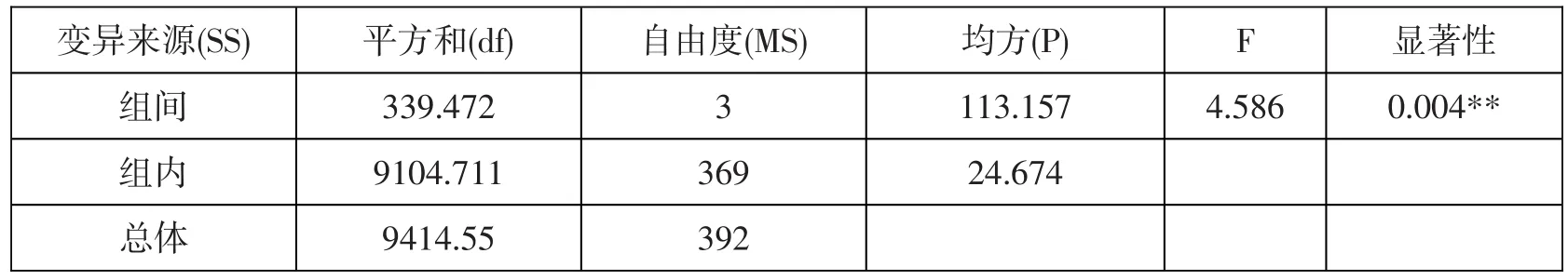

本次研究,为了考察年级因素是否会对儿童孤独感产生影响,以儿童孤独感水平为因变量,不同年级为自变量进行方差分析,结果表明,不同年级间儿童孤独感存在差异,F(3,369)=4.586,P=0.004<0.01(见表2)。

为了进一步考察具体哪两个年级之间的儿童孤独感存在差异,本研究利用独立样本T检验分别对不同年级两两之间进行多重比较(见表3)。

表1 各年级儿童孤独感水平

表2 不同年级儿童孤独感的方差分析

表3 不同年级间儿童孤独感多重比较

结果表明,三年级儿童与四年级、五年级、六年级儿童之间孤独感差异不显著,分别为:P=0.083>0.05、P=0.603>0.05、P=0.993>0.05;五年级与六年级之间儿童孤独感差异不显著,P=0.759>0.05;四年级与五年级、六年级儿童孤独感存在显著差异,分别为:P=0.002<0.01、P=0.04<0.05。

综合以上研究结果,可以得出,在小学中高年级阶段四年级儿童的孤独感体验最为强烈。

(三)不同性别儿童孤独感差异比较

本次研究中,为了考察性别因素对儿童孤独感的影响,以性别为分组变量对儿童孤独感进行独立样本T检验。结果表明,男女生之间孤独感不存在差异,P=0.607>0.05(见表4)。

表4 不同性别之间儿童孤独感差异比较

(四)城乡儿童孤独感差异比较

本次研究,为了考察儿童所处的城乡环境对儿童孤独感的影响,以城乡儿童为分组变量,对儿童孤独感进行独立样本T检验。结果表明,城镇儿童与乡村儿童之间孤独感不存在差异,P=0.704>0.05(见表5)。

表5 城乡之间儿童孤独感差异比较

四、分析与讨论

(一)小学中高年级儿童普遍存在孤独感的分析

本研究结果显示,小学中高年级儿童普遍存在孤独感,且孤独感水平较高,可能是由以下多种因素导致。

1.父母及教师教育观念及方式存在偏差。儿童的孤独感与父母的教养方式之间存在一定的相关,情感温暖、理解接纳与孤独感存在负相关;而拒绝否认与孤独感存在正相关[5]416。很多父母在和孩子相处过程中,认为只要提供给孩子足够的物质需要就可以了,缺少亲子间的良好沟通,忽视儿童情感上的需要。更有些父母由于忙于自己的工作,无足够的时间和精力来照看儿童,所以便将儿童交由爷爷奶奶照顾,这种隔代教育导致父母与儿童在情感上逐渐疏远。另外,本次选取的研究对象大部分是独生子女,平时在生活中缺少来自兄弟姐妹的情感支持;由于学业繁重和居住环境的限制,平时课外同伴之间交往机会较少,这些也是导致儿童孤独感较高的因素。学校生活中,师生关系是一种最基本的人际关系,也成为影响儿童孤独感的一个重要因素。师生交往中,教师往往只关注学生的学习成绩,而对学生的心理健康缺少必要的关注。当儿童陷入困境或心理出现问题时,往往无人可找,无人倾诉,归属的需要不能得到满足,容易产生无助感与孤独感。

2.自我认知和评价不当,缺乏社交技巧。社会交往的需要如果得不到满足,就会产生孤独感。如果儿童在人际交往中,缺乏必要的社交技巧,或者因为人格、认知、学业不良等原因而导致社交地位不利,缺少必要的社会支持,就有可能产生孤独感。俞国良等人的研究也发现,儿童的同伴接受性与孤独感有显著的负相关,儿童的社交地位越不利,其孤独感就越强[6]33。孤独感是一种主观的情绪感受,从这方面来说,孤独感的产生主要源于个体对自身人际关系的主观评价。在和他人的交往过程中,儿童对自身的人际关系会产生一个自我预期。如果现实的人际关系达到了自我预期,就会产生满意感,反之就可能产生孤独感。因此,如果儿童不能正确地评价自己的人际关系,主观以为自己被他人排斥或忽视,就会产生孤独感;或者对于自己的不良社交地位常作内部归因时容易产生孤独感。有研究发现,儿童和青少年对某些能力,如学业、社会接纳等的自我评价,从小学、初中到高中一直在下降。因此,在人际交往中对自身的社会接纳性的较低评价和不正确的归因会导致孤独感的产生。

(二)儿童孤独感的年级差异分析

本研究结果表明:小学儿童孤独感存在年级差异,四年级及六年级儿童孤独体验较强烈,尤以四年级儿童孤独感体验最为强烈。这与以往研究结果存在差异,秦楚[1]33、石庆馨[5]416、周宗奎[7]71等人研究发现,3-6年级小学生的孤独感不存在年级差异。但也有相关研究表明,小学生孤独感存在年级间的差异,随着年级的增加,孤独感呈下降趋势[4]62。池丽萍[8]791等人研究表明,4-5年级小学生的孤独感存在年级差异,四年级儿童孤独感比五年级儿童孤独感体验强烈。

小学四年级儿童正处于生长发育的重要阶段,生理和心理都在不断地走向成熟,有了自己的想法和理想,可以说是处于一个重要蜕变期。随着儿童的判断能力、认知能力的提高,他们开始质疑权威,有了独立的判断和观点。他们迫切需要得到教师及父母对自己的肯定与支持,可在父母及教师的眼里他们还是小孩子,他们这种需要他人理解与不被理解,期望获得尊重与不被尊重的矛盾使得儿童心理产生一种无助感与失落感,从而陷入孤独。相对于五、六年级的儿童来说,四年级儿童情绪的自我调控能力还不强,在社会交往中更容易感受到孤独。而到了六年级,他们面临升学,父母以及老师施加的多种无形压力,迫使儿童娱乐退居二线,学习任务成为重中之重。儿童与父母、老师及同伴谈论的都是学习,真实情感及娱乐欲望都处于被压抑的状态,这就使得儿童产生焦虑、孤独等不良的情绪体验,长此以往便产生孤独感。

(三)儿童孤独感的性别差异及城乡差异分析

本次研究表明:儿童孤独感不存在性别差异。秦楚[1]33的研究发现:儿童孤独感在性别上不存在差异,与本研究所得的结果相一致。但石庆馨[5]416、周宗奎[7]73等人的研究表明:3-6年级小学生的孤独感有显著的性别差异,男生的孤独感显著高于女生。周宗奎的研究认为是社会文化所致。社会角色要求男性要自立自强,所以男孩子有较强的自控力,情绪不外露,使得负面的情绪找不到合适的宣泄途径,而女孩子则情绪比较外露,情绪上出现问题,往往通过大哭、倾诉等不同的方式合理及时的将负面情绪消除掉。本研究结果的原因有待于进一步的研究。

另本研究结果表明:儿童孤独感在城乡上不存在差异。这与胡丽蓉[9]734的研究结果不同,她的研究发现农村学生的孤独感得分显著高于城镇学生,孤独感表现得更为强烈。而本研究中城乡儿童孤独感水平不存在差异,纠其原因,可能是本研究所选取的农村学校是一所乡镇的中心小学,加上本地区经济较发达,城乡儿童的生活环境相差不大。

五、结论

本研究得出如下结论:

(1)小学中高年级儿童普遍存在孤独感。

(2)小学儿童孤独感存在年级差异,四年级及六年级儿童孤独体验较强烈,尤以四年级儿童孤独感体验最为强烈。

(3)儿童孤独感在性别上不存在差异。

(4)城乡儿童孤独感不存在差异。

[1]秦楚.儿童孤独感与同伴关系的相关研究[J].安康学院学报,2009,21(2):32-34.

[2]Jude Cassidy,Lisa J.Berlin.Understand the Origins of Childhood Loneliness:Contributions of Attachment Theory [M].United Kingdom:The Press Syndicate of the University of Cambridge,1999:34.

[3]谢华,苟萍.近十年来我国儿童青少年孤独感本土化研究综述[J].当代教育论坛,2007(11):36-38.

[4]张顺,王良锋,孙业恒,等.安徽省某农村地区3-6年级小学生孤独感及其影响因素[J].疾病控制杂志,2007,11 (1):61-63.

[5]石庆馨,王争艳,张侃.儿童孤独感的特点及其与父母教养方式的关系[J].儿童心理卫生,2005,19(6):416.

[6]李昱霏,王继玉.近十年来我国儿童孤独感的研究现状与展望[J].社会心理科学,2010,25(3):31-35.

[7]周宗奎,赵冬梅,陈晶,等.童年中期儿童社交地位、社交自我知觉与孤独感的关系研究[J].心理发展与教育,2003(4):70-74.

[8]池丽萍,辛自强.小学儿童问题行为、同伴关系与孤独感的特点及其关系[J].心理科学,2003,26(5):790-794.

[9]胡丽蓉,胡碧蓉.城乡小学生社交焦虑与孤独感比较[J].中国学校卫生,2008,29(8):734-735.

A Research on Loneliness about the Middle and High Grade Children in Changshu City

YU Zhi-fang1,HAN Yun2

(1.School of Humanities,Changshu Institute of Technology,Changshu 215500,China; 2.Hongrui Yanbao Primary School,Taole Town,Pingluo County,Ningxia Hui Autonomous Region,Taole 753400,China)

Loneliness is a negative and diffuse psychological state.If children stay in this state,for a long time,they will have maladjustment.This research selected the middle and high grades children in two schools of Changshu city as the study object,and used children’s loneliness scale to conduct a questionnaire survey.The results show that the middle and high grade children’s loneliness level is quite high in primary schools in Changshu city,and that there are no significant differences in the urban and rural areas or in gender,while there are significant grade differences,especially in the fourth grade,most children of which experience a strong sense of loneliness.

primary school;middle and high grades;children’s loneliness

B844.1

A

1008-2794(2012)12-0025-04

2012-09-28

俞志芳(1972—),女,江苏常熟人,常熟理工学院人文学院副教授,硕土,主要研究方向为儿童心理发展。