综合力量训练对中国女子篮球运动员腰、膝、踝等速力量的影响

罗安民,李珺晖,洪 平

中国女子篮球队在备战2012年伦敦奥运会过程中面临很多挑战,其中一项,即新一届国家女子篮球队运动员的伤病较多,老运动员的腰伤多,年轻的运动员中膝关节伤病发生率较高。如何选择有效的肌力训练方法以提高运动员相应部位的力量,从而达到伤病预防和康复的效果是运动训练中的一个难题。本研究采用曾长期执教NBA的AL Biancani博士的篮球核心区训练方法和振动训练手段,并用IsoMed 2000等速肌力测试来客观评价训练的效果,以期找到女子篮球运动员核心训练及下肢训练的有效方案,达到提高训练水平,预防伤病的效果。

1 研究对象与方法

1.1 测试对象

以备战2010年女子篮球世界锦标赛和广州亚运会的18名国家女子篮球队运动员为研究对象,运动员的基本情况如表1。所选运动员膝关节近一月无急性损伤病史,有陈旧伤病者可以随队参加高水平的比赛,可以完成比赛任务,上场时间至少可完成10min,而无明显症状,腰、膝和踝关节活动度正常。

表1 中国女子篮球队运动员基本情况一览表

1.2 研究方法

1.测试仪器选用德国产Isomed 2000等速力量测试与训练系统,Pneu VIBE振动训练台系统。测试地点在国家体育总局体育科学研究所,时间为2010年4月、2010年8月。

2.测试前,要求运动员进行10min的准备活动,包括双侧膝、踝关节屈伸活动和拉伸练习。测试时,受试者取坐位,上身与大腿均用宽皮带束牢,双手自然握住两侧的把手,动力头的旋转轴对准测试部位,使关节活动轴心与仪器动力臂旋转轴心相一致,并在测试前进行重力补偿,正式测试前在测试角速度下以亚极限强度运动5次,以便熟悉掌握整个测试过程。

3.测试方法采用Isomed 2000腰背、膝、踝关节测试方案,按照实验手册规定的方法进行固定和测试,各部位均采用等速向心收缩。膝关节慢速(60°/s)、中速(180°/s)、快速(240°/s)屈伸测试;踝关节测试背屈和跖屈,测试速度为慢速(60°/s);腰背肌采用慢速(60°/s)屈伸测试。

1.3 测试指标

测试指标包括峰力矩PT(Nm),相对峰力矩PT/w(峰力矩/体重×100%),屈伸峰力矩比值H/Q(%),总功TW,峰功率PP,平均功率AP。

数据的排除标准:非伤因素导致数据异常,测试数据指标不完整。

1.4 统计学分析

采用SPSS 13统计包进行统计学处理,数据均进行方差齐性检验,配对资料t检验。所有数据均以±SD来表示,以P<0.05为具有显著性差异。

1.5 综合力量训练计划与方法

表2 综合力量训练计划一览表

a.常规器械抗阻力量训练作为基础训练,上、下肢交替进行。

b.每周3次振动训练。

振动训练采用Pneu VIBE振动训练台,运动员周1,3,5附加训练,运动员单脚站在振动训练台上先进行10~20次单膝下蹲,然后进行10~20s静力半蹲,交换腿。频率开始选用25Hz,2周后增加频率,增加到40Hz后不再增加。

c.每周3次核心区力量训练(中国女子篮球体能师AL Biancini博士训练方法)

核心区训练方法包括周一、三、五上午专项训练后的常规腰腹徒手练习,以及每周3次瑞士球或医疗球训练,每1周或者2增加进度。

(1)、周一、三、五篮球专项技术训练后常规腰腹部徒手训练.

腰腹常规徒手训练

周一

腹肌训练(屈膝,脚平放于地板。仰卧起坐肩胛带离地面,小幅度快速腹肌运动。

a.双手垂直上举,仰卧起坐,小幅度腹肌运动

b.双手十字放于体侧

c.双手贴于体侧

d.双手置于两腿间

e.侧卧,上面的腿上抬,体侧屈手尽量触脚

f.换另外一侧侧卧,同上运动

g.Boogaloos:平趟,屈髋屈膝90°,双手抱头,仰卧起坐,左侧扭转腰背,右肘部触左侧膝部;右侧扭转腰背,左肘触右膝。快速重复

j.仰卧平趟,腿部做空蹬自行车动作

腰背肌训练(A俯卧,屈膝,脚跟并拢,大腿抬起离地B俯卧,腿伸直,胸部抬起离地)

1.运动骨盆

2.挤压臀肌

3.运动骨盆和臀肌

4.大腿内侧挤压

5.以上动作综合

周三

a.所有周一的腹肌练习,在每组间加空蹬自行车

b.背肌练习同周一

周五

a.周一常规训练,仰卧起坐后静力坚持10s,空蹬自行车

b.取消BOOGALOOS,仰卧起坐50-50-20-20

进度(每1~2周增加重复次数)

重复次数:25-30-35-40-50-60-70-80-100

(2)瑞士球腰背肌常规练习

1.背桥抬腿a。仰卧-小腿在球上-做桥-抬腿

2.PIKES

将球夹在腿间-将腿从地板抬起-夹球抬起-手抓球-腿回地板,接球的手臂至地板-抬腿同时接球手臂将球交换回腿-重复

3.滚进滚出

手臂呈俯卧撑姿势-腿在球上-将球滚向胸部,然后在到伸直位-重复

4.BUGALOUS:仰卧-腿上举-球置于两腿间-髋关节抬离地面-重复

5.单腿桥练习

颈部和肩胛部仰躺位-抬一条腿至胸水平-抬髋做拱桥-回到初始位置-重复

6.单腿抬练习

手臂俯卧撑位-腿在球上-将一条腿抬离球-放回到球面-重复。交换腿

(3)医疗球腰腹肌常规练习

1.辅助者站在长椅对面-跨坐在伙伴腿上挤压并固定腿-把手放在髋部高度,高于长椅-当同伴起来用健身球触摸手时-向下推球(手不能在长椅前,不能伸手去够球)

2.练习

手臂伸直放于胸前-举起球并触摸同伴,回到地板,重复

手臂伸直过头-举起球并触及同伴,回到地板,保持手臂伸直,用球触地板,重复

高侧转动-侧卧位(三角肌中部触地,球伸直高于头部45°-起来触同伴-然后转到对侧触三角肌和球-起来并触及同伴-回到另外一侧并重复)

单侧高触-侧躺如同侧方转动-起来并触及同伴的手-回到同侧并重复

低侧转动-侧躺(三角肌中部着地)球伸直置于肚脐水平-起来触及同伴-到另外一侧触三角肌,球在肚脐高度回去向上触同伴,换另外一侧,重复。

单侧低触-侧躺如低侧转动-起来碰触同伴的手-回到同侧,重复

重复次数

i.15 v.20或10

ii.20 vi.20或15

iii.25 vii.20或20

iv.30

(4)医疗球常规训练

当接医疗球时膝关节要半蹲,抛医疗球时膝关节伸直。

胸部传球:同伴对面站立。屈膝,伸直膝关节并扔球。

过头传球:将医疗球举过头顶,屈肘,屈膝,头顶传球。

侧转扔球:侧方站立,手臂伸直。扭髋直到背对同伴,向前扭转髋关节并将球扔出。

弯腰垂直投掷:弯腰,球触踝,伸腰和腿并将球高高抛向空中。

背后抛球:背向同伴。弯腰,球触踝。伸背,抛球过顶并砸向地板。

同伴背扭转接球:同伴背靠站立,手臂伸直球在胸高度。扭向一侧传球给同伴。扭回后接同伴传球。双侧重复。

跪地胸部传球并俯卧撑:同伴跪地,胸部传球给同伴,前倒至俯卧撑姿势,爆发力撑地回到直立姿势接球。重复。

下落球:仰卧躺在一个长椅下,同伴站在椅子上将球落下,抓住球后胸部传球回给同伴。

仰卧过顶抛球:仰卧躺在一个长椅下,同伴站在椅子上。手臂伸直将球过顶触及地面。将球拉回并扔给同伴。注意头和肩部保持着地板上。

伐木练习:屈膝,伐木动作将球砸向地板

胸部传球至俯卧撑起跳跃:半蹲位置站立,医疗球放在胸部传球位置。伸膝,传球。倒下至俯卧撑位,收腿并跃起。

垂直抛球至俯卧撑位并跃起:屈膝弯腰,球接近地板。挺身垂直方向高抛球,倒下至俯卧撑位。收腿并跃起。

进度

医疗球重量=2,4,6,8,10,12,15磅或者千克

重复次数

A.1×15 E.1×30,1×10

B.1×20 F.1×30,1×15

C.1×25 G.1×30,1×20

D.1×30

注意:

可将医疗球和核心区训练板、平衡板、Bozu球,软枕等配合练习。

在确保所有重复次数练习时动作都无误前,运动员不能增加重量。

2 结果

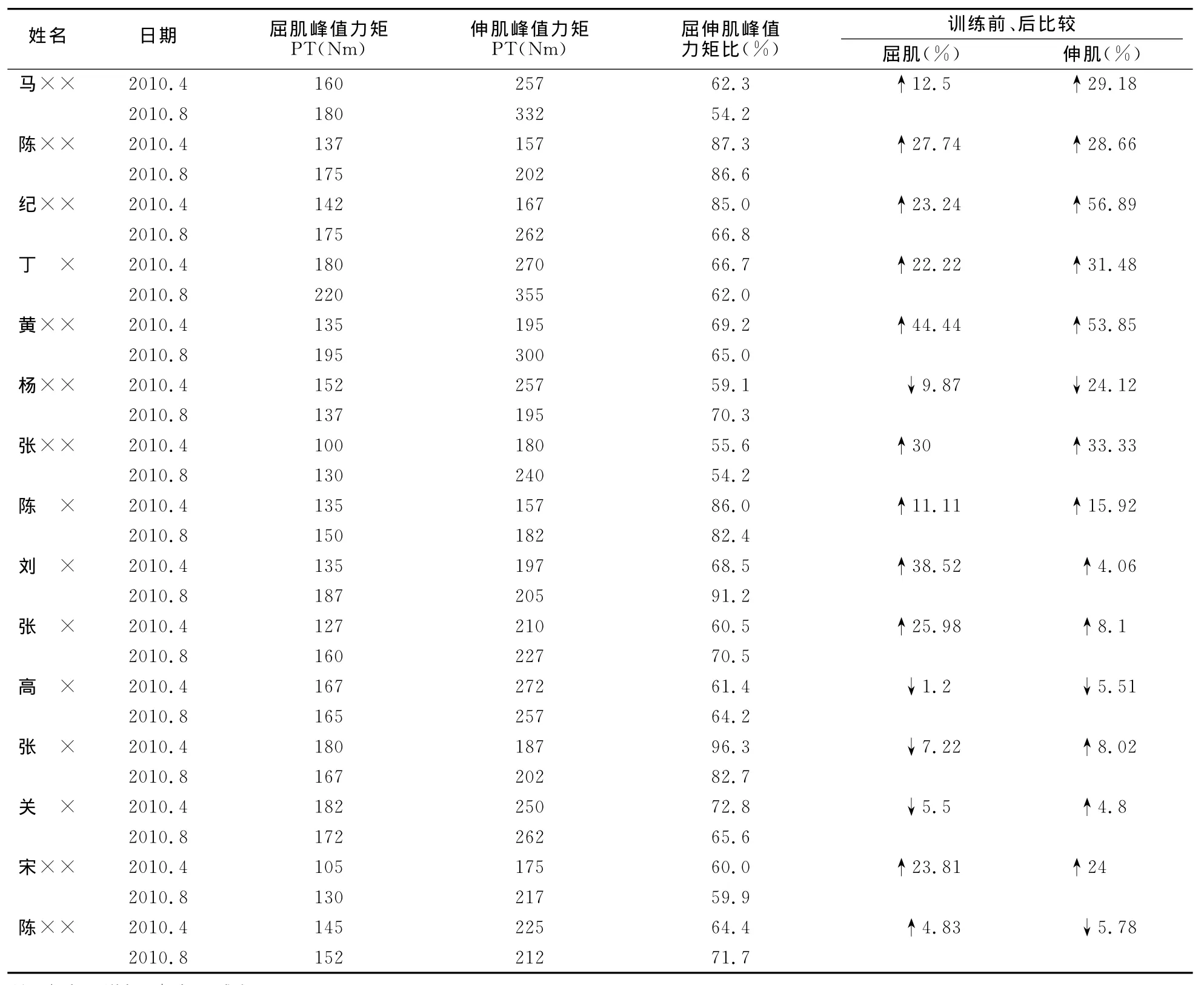

从表3看出,通过力量训练女子篮球运动员的腰背力量增强,屈肌峰力矩增加了14.35%,背肌峰力矩增加了15.65%,而屈伸肌力量比值没有变化。

从表4看出,10名运动员腰背屈伸肌力都有大幅度增加。杨××由于膝关节伤病,训练不系统屈伸肌力有明显下降,其余4名运动员肌力变化不大。结果显示,综合力量训练后运动员腰背肌力大多数有显著增加。

表3 力量训练对女子篮球运动员腰背肌等速肌力的影响一览表 (60°/s)(n=15)

表4 力量训练对女子篮球运动员个体腰背等速肌力(60°/s)影响一览表

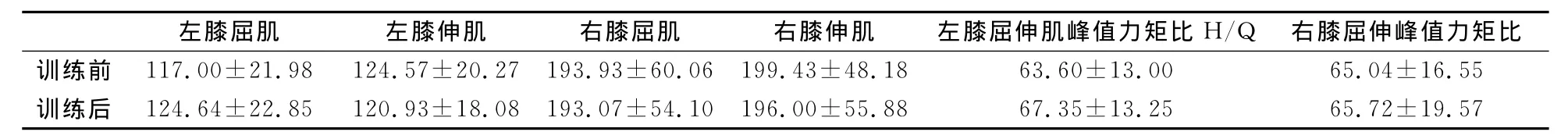

表5 力量训练前、后膝关节60°/s等速肌力峰值力矩变化一览表

表6 训练前、后膝关节180°/s等速肌力峰值力矩变化一览表

表7 训练前、后膝关节240°/s等速肌力峰值力矩变化一览表

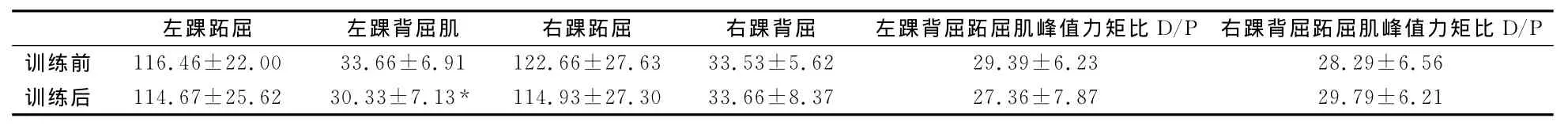

表8 训练前、后踝关节(60°/s)等动肌力变化一览表

3 讨论

研究发现,女子运动员膝关节损伤发病率较高,其中一个重要原因,是女运动员膝关节肌力以及核心区力量不足导致的。篮球项目是高速度强对抗的集体项目,需要有很好的身体素质,膝关节本身力量不足可能导致膝部的急慢性损伤。另外,运动员核心区力量不足,不但可能发生腰背痛,而且可能由于骨盆倾斜,导致髌骨和股骨髁部的摩擦力增加,从而出现髌股关节的劳损性病变。

在之前的调查中发现,女子篮球运动员在联赛期间力量训练不系统,核心区力量训练方法和内容较少,力量训练多为常规的负重上下肢力量训练。联赛结束国家队集训时测试力量都较联赛前(上次国家队集训解散时)有下降。因此,在训练前提出加强力量训练,体能教练在常规训练基础上增加了核心区的练习和下肢的振动训练,以期提高女子篮球运动员腰背肌及下肢力量。

核心区训练方法很多,本研究之训练方法是中国女子篮球队外聘专家AL Biancani博士在美国NBA长期训练实践总结的一套方法,包括徒手训练,瑞士球、医疗球器械训练。训练手段丰富,运动员容易接受。经过12周训练后,测试女篮运动员腰背肌肉力量明显增加,通屈肌峰力矩增加了14.35%,背肌峰力矩增加了15.65%,屈伸肌力量比值没有变化。等速肌力测试已成为评定肌肉力量特征的黄金指标,是目前公认的最为客观和准确的肌力测试方法[3]。因此,可以认为该套核心区训练配合常规力量训练是行之有效的提高腰背肌力的方法,值得在今后训练实践中推广。

振动训练(Vibration Training)与常规阻力训练的组合,被认为比传统单一的阻力训练效果更好。研究结果表明,振动能对肌肉力量和做功能力的提高有急性和长期训练作用。刺激肌肉最有效的振动频率应控制在30~50Hz。虽然,目前最理想的振幅还未确定,但小振幅似乎对于提高肌肉力量来说还是不够的。振动训练能提高力量和爆发力,并可预防骨质疏松和减肥,但振动负荷应该控制在一个能够增加肌肉爆发力的最佳范围[2]。任满迎等[1]研究认为,抗负荷力量训练附加振动刺激后膝关节左右侧伸肌群相对峰值力矩、总功都产生了显著性提高(P<0.05),Roelants[4]等研究发现,经过24周35~45Hz、振幅为2.5~5mm的全身振动训练,0°/s等长肌力,50°/s、100°/s、150°/s膝关节伸肌等速肌力明显增长,分别为24.4±5.1%;5.9±2.1%;8.3±4.4%;7.6±1.5%。并且认为在肌力增长方面,振动训练和标准的健身训练效果相当。Verschueren[6]以频率35~40Hz、振幅为1.7~2.5mm的全身振动训练,6个月后膝伸肌静态和动态力量均显著增加。

De Ruiter[4]进行了11周的研究,以10名健康受试者进行频率为30Hz、振幅为8mm的全身振动训练(3次/周,5~8组/次,1min),结果表明,静态的股四头肌等动力量[105.4(6.2)%,99.9(2.0)%;P=0.69]没有改变,结论指出,11周的振动刺激不会改善健康成人的膝关节伸肌功能。

经过12周振动训练以及常规力量训练,多数女子篮球运动员的膝关节屈伸肌力在峰力矩方面有改善,但是,不具统计学显著性,膝关节H/Q方面无显著变化。这与Roelants等的研究不同,可能与振动训练的时间较短有关,Roelants和De Ruiter的振动训练时间均为6个月,而国家女子篮球队振动训练为12周。振动训练和常规力量训练结合的综合方案还有待于进一步研究。

左侧踝关节背伸肌力稍有减弱,这可能与运动员出现了下肢肌肉疲劳以及下肢伤病有关,如跑动训练过多,使得跟腱劳损,可能使得运动员在踝关节背伸时产生疼痛,从而影响背伸肌力在测试中的表现。

4 小结

1.采用Al Biancani核心区训练方法,经过12周综合力量训练,国家女子篮球队运动员腰背肌60°/s等速峰力矩明显增加,屈肌峰力矩增加了14.35%,背肌峰力矩增加了15.65%,说明该方法结合常规力量训练的有效性,值得在今后运动实践中推广运用。

2.经过12周常规力量训练附加振动训练,女子篮球运动员膝关节60°/s,180°/s,240°/s屈伸肌等速向心肌力多数运动员有改善,但差异不具显著性,提示需要进一步加强女子篮球运动员膝关节肌力的训练。

3.国家女子篮球队运动员左侧踝关节背伸肌力稍有减弱,这可能与训练跑动过多导致相关肌肉疲劳损伤有关。

[1]任满迎,潘磊.不同频率振动刺激力量训练对膝关节肌群肌力影响的实验研究[J].首都体育学院学报,2008,20(3):72-75.

[2]王兴泽,王冰,胡贤豪.振动力量训练综述[J].山东体育学院学报,2007,23(1):63-66.

[3]吴毅,占飞.等速肌力测试和训练技术在运动医学中的运用[J].中国运动医学杂志,2002,21(1):81-84.

[4]DE RUITER C J,VAN RAAK S M,SCHILPEROORT J V,et al.The effects of 11weeks whole body vibration training on jump height,contractile properties and activation of human knee extensors[J].Eur J Appl Physiol,2003,90(5-6):595-600.

[5]ROELANTS M,DELECLUSE C,GORIS M,et al.Effects of 24 weeks of whole body vibration training on body composition and muscle strength in untrained females[J].Int J Sports Med,2004,25(1):1-5.

[6]SABINE MP VERSCHUEREN,MACHTELD ROELANTS,DIRK VANDERSCHUEREN,et al.Effect of 6-Month whole body vibration training on hip density,muscle strength,and postural control in postmenopausal women:A randomized controlled pilot study[J].J Bone Mineral Res,2004,19(3):352-359.