骨母细胞瘤的影像学表现和诊断价值

1、广东省东莞市中医院放射科(广东 东莞 523005)

2、北京积水潭医院放射科(北京 100035)

麦春华1 蔡泽银1 程晓光2

骨母细胞瘤(Osteoblastoma)又名成骨细胞瘤,临床上较为少见,约占原发骨肿瘤发生率的1%,大多数是良性肿瘤,少数呈侵袭性生长。该肿瘤临床影像学表现多样,在组织学上难与骨样骨瘤区别,给临床诊断和治疗增加了难度。本研究收集15例经病理证实的骨母细胞瘤影像学资料,重点分析其CT、MRI的特征性表现,以提高本病的诊断水平。

资料与方法

1.1 临床资料 本研究收集经手术病理证实的骨母细胞瘤患者共15例,男9例,女6例,年龄14岁~42岁,平均23.4岁,11例在30岁以下,3例30~40岁之间,1例40岁以上。15例中,2例为侵袭性,13例为良性,其中2例继发动脉瘤样骨囊肿。病史从1周到半年不等,临床表现主要为局部疼痛和肿胀,1例发生于脊椎者有神经压迫症状。

1.2 检查方法 X线平片采用CR、DR多种机型,行患处正侧位摄影。CT检查采用Toshiba Aquilion的4层和64层螺旋CT,螺距1.0,层厚0.5~3mm,120KV、200~350mA,8例接受增强扫描,剂量100ml,注射流率4ml/s。MR检查应用Picker 0.23T开放式和Siemense Espree 1.5T超导型磁共振成像装置,根据检查部位不同而选择四肢表面线圈和体部线圈,扫描序列包括常规FSE T1WI、FSE T2WI和FSE T2WI脂肪抑制序列,层厚3~5mm,层间距0.5~1mm,MR增强扫描对比剂采用Gd-DTPA,剂量为0.2ml/kg,行T1WI脂肪抑制序列扫描。

结 果

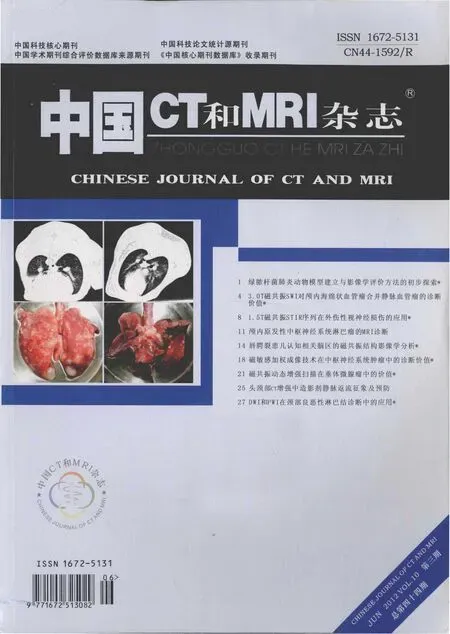

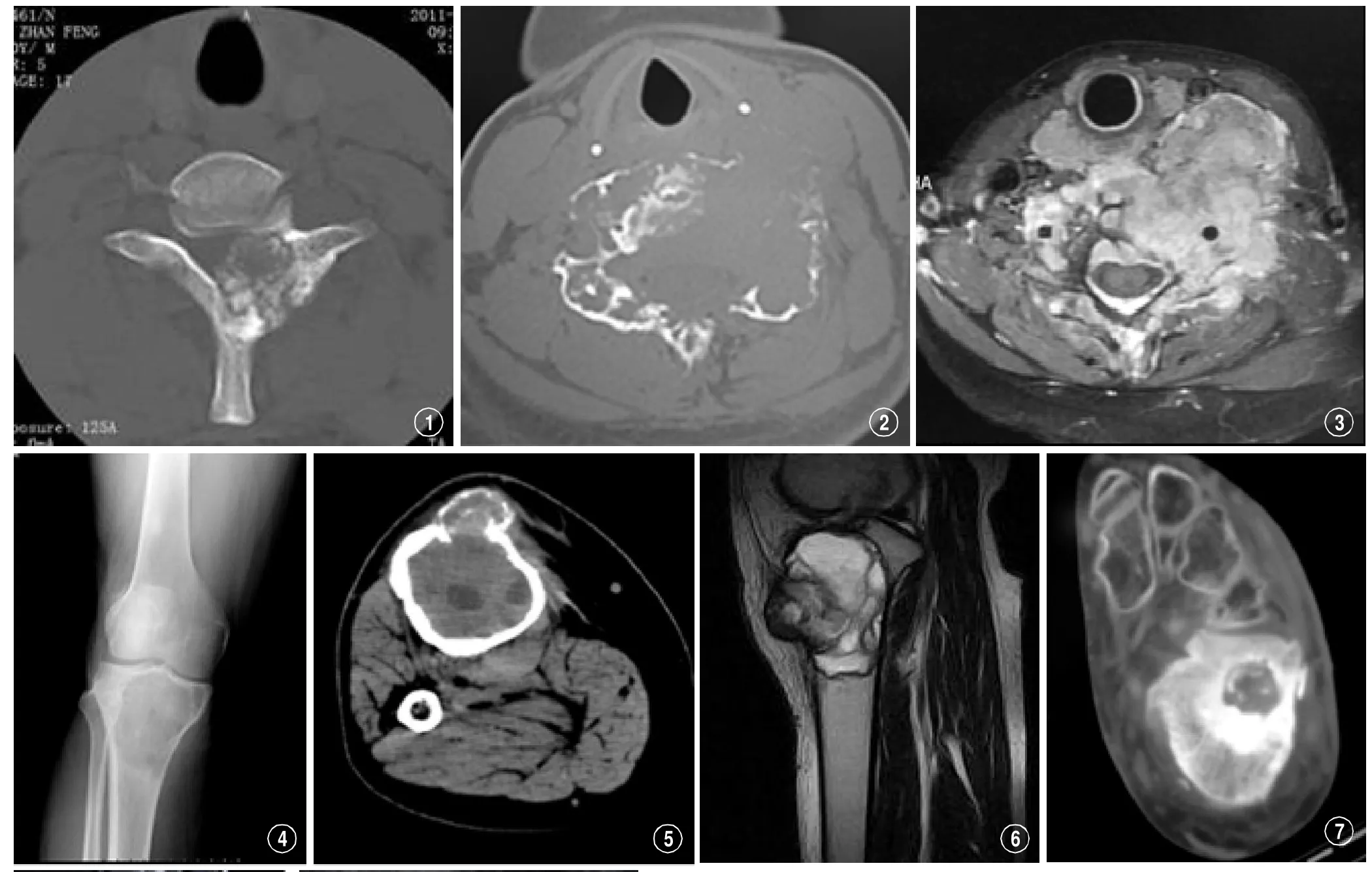

2.1 病变部位 本组15例,11例发生在脊椎(6例颈椎、4例胸椎、1例腰椎)(图1、2),其中2例发生在椎体,8例发生在椎板和棘突,1例发生在椎体和横突;2例发生在长骨(1例股骨、1例胫骨)(图3);发生在跟骨(图4)、髌骨各1例。

2.2 X线和CT表现 15例均行X线和CT检查,表现为不同程度的膨胀性骨质破坏,最大截面直径范围2.1~7.8cm,2例椎体病灶膨胀最明显,形成厚薄不一的骨包壳,2例病灶膨胀不明显。6例周边见骨质硬化;4例局部骨皮质破坏,3例周缘见软组织密度影;13例病变内见斑点、斑片或结节状高密度的钙化骨化灶。CT可更清楚显示骨皮质的破坏和断裂、骨质破坏区的密度、有无钙化骨化。8例行CT增强扫描,病变呈不均匀显著强化。

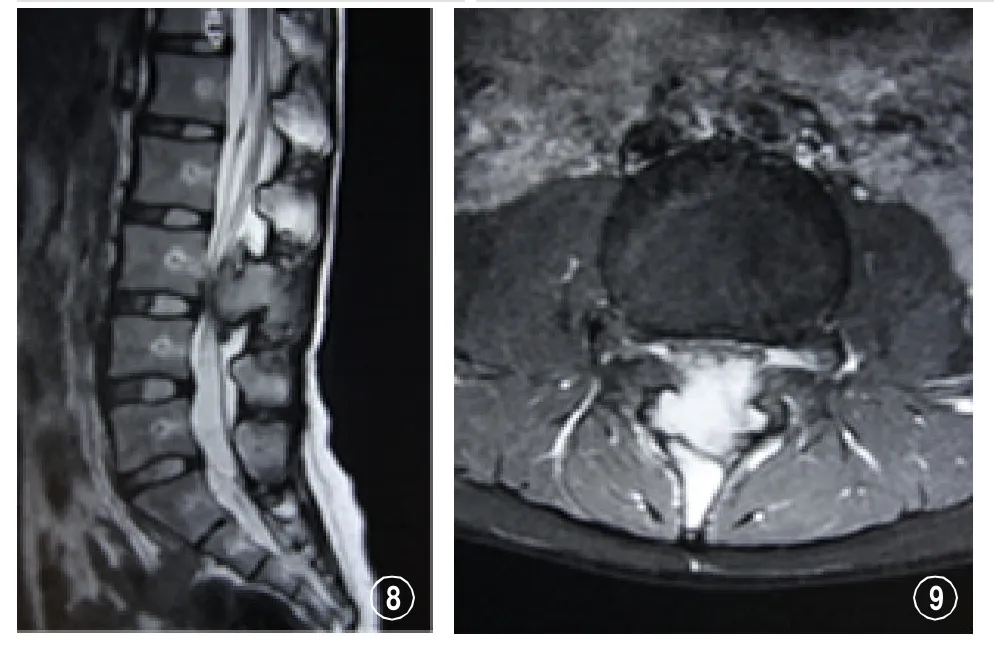

2.3 MRI表现 9例行MRI检查,表现为膨胀性骨质破坏,病变信号多不均,T1WI呈低或等信号,T2WI呈稍高信号,内有形态和数量不一的极低信号区,与CT上基质骨化钙化基本对应,但显示范围小于CT。7例行增强扫描,骨化钙化部分不强化,实质部分见中度至明显的强化;4例病变边缘在T1、T2WI上见环形或不全环形的低信号带;3例病变周围骨髓水肿,呈长T1、长T2信号,T2WI抑脂序列呈高信号;1例病变位于第7颈椎左侧附件,膨胀性骨质破坏,肿瘤突出椎管导致脊髓受压移位;1例病变位于第6颈椎体,病变膨胀明显,形成软组织肿块侵犯左侧椎旁组织,部分边界欠清晰,左侧颈动静脉被推压移位;1例病变位于胫骨近端,其内由信号强度不等的囊实性成分组成,内见液-液平面,前部骨皮质破坏,周缘见软组织信号影。

图1 男,20岁,颈6右侧椎板良性骨母细胞瘤。CT示骨质膨胀性改变,内可见钙化灶,压迫相应椎管狭窄;图2、3女,24岁,颈5椎体附件侵袭性骨母细胞瘤。图2:CT示膨胀性骨破坏,形态不规则,骨包壳不完整,内见形态不规则钙化和骨化影。图3:T1WI抑脂序列增强扫描示病变不均匀强化,左侧颈动静脉被推压移位和左侧椎动脉被包绕;图4-6男,40岁,右胫骨上端良性骨母细胞瘤、图4:X线平片示胫骨膨胀性骨破坏;图5:CT平扫示囊实性肿块,见细小的高密度钙化灶,前方局部骨皮质膨胀,形成骨包壳局部不完整;图6:矢状面T2WI示病变呈混杂信号肿块,边缘可见低信号环;图7男,14岁,左跟骨良性骨母细胞瘤。CT示类圆形骨破坏,其内可见钙化影,周边见高密度骨质硬化;图8、9女,19岁,骨母细胞瘤继发动脉瘤样骨囊肿.图8:T2WI矢状位示第3腰椎后部附件分叶膨胀性病变,呈稍高信号。图9:增强T1WI示病变强化明显,未见明显囊腔。

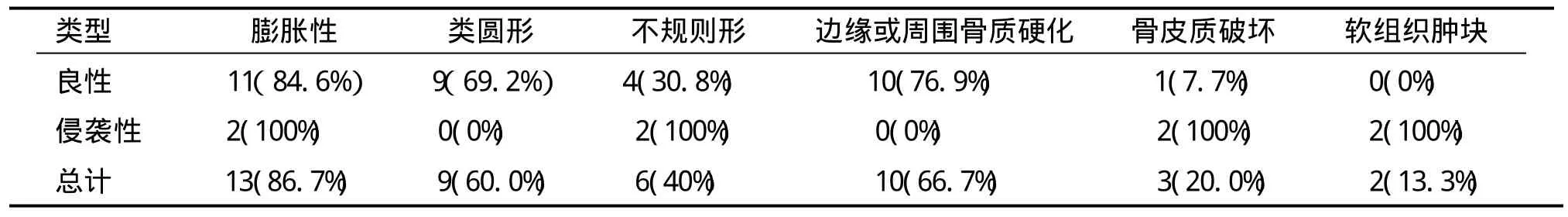

2.4 病变的边缘形态 病灶生长及形态特点见表1。

讨 论

3.1 命名和临床特点 1956年Jaffe和Lichtenstein首先描述本病,并命名为良性骨母细胞瘤。之后相继有学者发现一些病例具有侵袭性和存有复发现象,并提出不应将本病都视为良性[1、2]。因此在1993年WHO骨肿瘤分类中,骨源性肿瘤标题下良性和恶性肿瘤间增加了中间型,即侵袭性骨母细胞瘤。基于认识领域的拓展和遗传学研究的深入,2002年版的新分类删除了中间型。侵袭性骨母细胞瘤虽然临床上具有侵袭性,但形态学和遗传学上与典型骨母细胞瘤并没有本质上的区别,因此将其归入骨母细胞瘤中[3]。

骨母细胞瘤通常发现于30岁以下的患者,约70%的患者发病年龄是10~30岁。本组患者13例(86.7%)在30岁以下,平均23.4岁,男性患者稍多,基本与文献报道相符[4、5、6]。骨母细胞瘤可发生于任何骨,但最常见于脊椎附件,其次为四肢长管状骨,其他部位较少见,如颅骨、鼻窦、髌骨、髂骨等[4、6]。本组病例最多发生于脊椎,共11例占73.3%,发生在长骨骨端的有2例占4.9%。与骨样骨瘤相似,骨母细胞瘤常见局部疼痛,多为隐痛疼痛较轻,部分患者出现夜间疼痛加重,脊椎病例可伴有肌肉痉挛、侧弯改变等,如病变压迫脊髓可引起颈胸背部疼痛或下肢麻木、乏力等症状,本组1例出现脊髓及神经压迫症状。

表1 骨母细胞瘤病灶生长及形态特点(n,%)

3.2 X线和CT表现 X线平片空间分辨率较高,且简单易行,为诊断骨病最根本的检查方法[7]。X线平片基本都能发现病变,骨母细胞瘤一般呈类圆形或不规则形,瘤内常有斑点、条片或不定型的钙化和骨化,这是本病最重要的影像学征象。但由于X线平片密度分辨率低,对于细小的钙化灶显示不清,或偶可辨认,对脊椎和头颅等结构复杂部位的病变,平片并不能很好地观察,最后诊断需结合CT、MRI检查。

CT具有较高密度分辨力,对骨皮质破坏、骨壳形态的显示更为直观,更为重要的是可观察瘤灶细微的钙化和骨化影,有利于病变的早期诊断[7、8]。本组13例可见形态不一的钙化和骨化,明显优于X线及MRI。初期病变膨胀不明显,表现为透亮瘤巢、高密度钙化灶和周边壳样骨硬化缘,本组有2例如上表现,与骨样骨瘤相似,但病灶较大直径在1.5cm以上。部分病变膨胀显著,形成厚薄不一的骨包壳。骨包壳由骨内膜吸收和骨膜增生的共同结果形成,其形态和完整性决定于这两个过程的快慢,被视为病变恶性程度和病程的生物标志[9]。本组3例(1例良性、2例侵袭性)骨包壳变薄断裂,断裂处可有软组织肿块。

关于病变的侵袭性或非侵袭性,病变的形态学可提供一定的诊断信息。良性骨破坏区大多边界清,周边见厚薄不一的骨质硬化,部分或完全环绕骨病变。侵袭性骨母细胞瘤具有大量的巨型上皮样骨母细胞,且有分裂活性及多灶性生长的病理特点,在影像学上多具有恶性征象:病灶边界不清、形态不整,钙化及骨化影模糊,骨皮质破坏和软组织肿块形成等[4、10、11、12]。但需注意的是,如果仅凭周围结构的改变来判断良恶性,会出现假阴性及假阳性的结果。本组即有1例病变表现为侵袭性,术后病理报告为良性。李新瑜等[5]报道的一组骨母细胞瘤,2例低度恶性及2例交界性肿瘤,均未见到周围软组织肿块。所以,若出现骨破坏区周围不清、骨壳不完整等恶性征象时,需警惕恶变的可能,确诊有赖于病理检查。

3.3 MRI表现 MRI上的信号与病理密切相关。早期未成熟的病灶,富含结缔组织基质和类骨质,T1WI上多为低信号,T2WI为等到稍高信号。肿瘤成熟时类骨质逐渐矿化,在T2WI、T1WI上多为低信号,少数可因骨化不够成熟或含钙量较低而在T1WI上呈中等信号。可以因坏死和囊变而在病灶内出现长T1长T2的异常信号区,因肿瘤的出血而出现T1WI高信号区,因而信号混杂。继发动脉瘤样骨囊肿时,可形成大小不等的含血囊腔,有时见液-液平面,本组有2例,其中1例发生于腰椎附件(图5),MRI上未见明显囊腔成分,分析原因可能与病变处于病程较早期,继发的动脉瘤样腔隙成分少有关[10]。增强MRI肿瘤呈较明显的强化,多数强化不甚均匀,这与病理上肿瘤间质富于血管且出血、成骨和钙化多见有关。病灶边缘在T1WI、T2WI呈连续或不连续的低信号环,与CT显示的壳样骨硬化缘对应,本组见4例。周围可见斑片状骨髓水肿,边缘模糊,其病理基础主要是因为肿瘤细胞释放前列腺素,刺激骨髓中纤维血管组织的增生和血管周围淋巴细胞和血浆细胞的渗出,其MRI的表现是非特异的,还可见于其他病变如软骨母细胞瘤、骨肉瘤等,本组3例见此征象。

3.4 鉴别诊断 ①如果病变膨胀不明显且病灶较小时,需和骨样骨瘤鉴别:骨样骨瘤多有夜间疼痛,服用水杨酸制剂可缓解,骨母细胞则导致局部的钝痛或无明显临床症状。另外骨母细胞瘤与骨样骨瘤的区别主要在于病变的大小和生长方式,前者病灶大于1cm,当骨皮质发生破坏并出现骨外肿块时,不管病灶大小均应考虑骨母细胞瘤。②如果病变生长于长骨骨端,需要与骨巨细胞瘤鉴别:骨巨细胞瘤好发年龄20~40岁,膨胀性偏心性生长,骨破坏一般延至关节软骨下骨质,瘤内一般无钙化骨化灶。本组1例发生于胫骨远端的病例,病变膨胀性生长,术前误诊为骨巨细胞瘤,回顾性分析,肿瘤内可见细微的钙化灶,病灶较大但不累及关节面,应考虑到骨母细胞瘤的诊断。③骨母细胞瘤侵袭型病变的边界不清、骨质破坏明显,需要和骨肉瘤鉴别。侵袭型骨母细胞少侵及邻骨及软组织,在侵及软组织周围常出现反应骨(骨壳),骨肉瘤患者的年龄较轻,病变的骨质破坏更明显,常向周边正常骨浸润,多有软组织肿块和骨膜反应。

综上所述,骨母细胞瘤在影像学上有其一定的特点,而对于成骨性钙化的显示是其区别其他骨肿瘤的较特异征象。由于CT具有较高的密度分辨率,无疑在这方面起到重要作用,是诊断本病的最重要影像检查方法。MRI的诊断价值存在一定局限性,MRI信号特点并无明显的特异性,比CT难以显示有重要参考价值的细小钙化或骨化。尽管如此,MRI具有良好的组织分辨率,能清楚显示病变与周围重要神经血管的关系,而这些关系均直接影响到肿瘤的临床分期、手术方案的制定。因此,CT、MRI二种检查方法的结合,必将对骨母细胞瘤的诊断、治疗和随访发挥更大的作用。

1.Mayer L. Malignant degeneration of so-called benign osteoblastoma[J].Bull Hosp Joint Dis,1967,28(1):4-13.

2.Merryweather R, Middlemiss JH,Sanerkin NG. Malignant transformation of osteoblastoma[J]. J Bone Joint Surg Br,1980,62:381-384.

3.徐万鹏,李佛保.骨与软组织肿瘤学[M].北京:人民卫生出版社,2008:27-37.

4.杨本涛,王振常,刘莎. 鼻窦和颞骨成骨细胞瘤CT和MRI诊断[J].中华放射学杂志,2006,40(4):365-368.

5.李新瑜,张雪林.骨母细胞瘤的CT和MRI诊断(附12例报告)[J].实用放射学杂志,2006,22(4):434-436.

6.罗振东,陈卫国,叶琼玉,等.少见部位骨母细胞瘤的影像学分析[J].医学影像学杂志,2011,21(2):266-268.

7. 张志诚, 李勃宁. 骨母细胞瘤的X线及CT诊断——附5例报告[J]. 罕少疾病杂志,2006,13(6): 26-27.

8.陈亚玲,王军辉,郭会利. CT诊断骨样骨瘤的应用价值[J]. 中国CT和MRI杂志,2010,08(5):52-54.

9.程晓光,屈辉,王云钊. 骨肿瘤X线平片分析方法[J]. 中国临床医学影像杂志,2003,14(5):364-368.

10.麦春华,程晓光. 继发性动脉瘤样骨囊肿的影像学表现分析[J].中国医学影像技术,2011,27(10):2105-2108.

11.Greenspan A.Benign bone-forming lesions: osteoma,osteoid osteoma,and osteoblastoma:clinical, imaging,pathologic,and differential considerations(Review)[J].Skeletal Radiol,1993,22:485 -500.

12. 唐浩,邹丹凤,陈卫国.侵袭性骨母细胞瘤影像学分析[J].临床放射学杂志,2011,30(1):76-78.