CT高压增强扫描局部渗漏高危因素分析*

广东省东莞市人民医院放射科CT室(广东 东莞 523018)

全海英 郑晓林

CT增强扫描在影像学中对疾病诊断起到重要的作用。为了达到足够的时间分辨率,对比剂注射需要高压、快速地经表浅静脉团注。因此增强过程存在对比剂渗漏潜在的危险性,并在注射中时有发生,给患者带来伤害。我院2008年1月——2008年12月间行CT增强的患者6136例,本文对其中发生渗漏患者就临床情况进行分类分析,以探讨造成增强渗漏的高危因素,旨在加以防范,尽可能杜绝增强渗漏发生。

材料与方法

1.1 一般临床资料 增强病人例数6136人,年龄12月-90岁,平均57岁±1(X±S)。扫描部位颅脑276例,颈部516例,胸部1221例,上腹部1716例,上、中、下腹共1139例,盆腔348例,全腹756例,胸腹主动脉45例,其他119例。由于各种病变,主要为肿瘤、炎症等原因行增强扫描。其中神志清楚、一般状态可、皮肤无特殊异常者3048例,神志不清、配合不好102例,各种疾病患者其中肿瘤、其他消耗性疾病所致恶液质746例,糖尿病624例,动脉硬化408例,糖尿病合并动脉硬化392例,高血压816例。

1.2 注射方法 使用美国康高公司生产CT增强专用注射器(madra),使用碘普罗胺(优维显,德国先灵公司生产)或碘帕醇(碘必乐,挪威布莱科公司生产)非离子型对比剂,含碘量均为300mgI/ml,注射速率,2ml/s,1512例;3ml/s ,3803例;4ml/s,821例。注射量为1.5-2ml/kg体重。使用18-20G madra蝶翼头皮针。注射部位:经肘正中静脉924例,经手背静脉2884例,经前臂静脉490例,经桡侧静脉1838例。

分析方法:1)定义渗漏程度:观察注射部位表面皮肤,按注射部位周围肿胀范围将渗漏程度分为,轻度:肿胀范围≤4×4cm2,中度:肿胀范围4×4—8×8cm2,重度:肿胀范围>8×8cm2,严重者从前臂至上臂不同程度蔓延。

2)根据日常工作记录计数本组增强患者的渗漏数目,进一步计数轻度、中度和重度肿胀的数目。

3)根据患者的临床资料及注射时的工作纪录,将患者分为糖尿病、动脉硬化、糖尿病+动脉硬化、恶液质、配合不良和无特殊组别。

4)按照病情组别计数各组的总例数、渗漏例数与渗漏程度例数,计算其所占百分比。

5)对各组病人渗漏总例数与渗漏程度的例数的百分比进行比较。统计学方法为计数资料chisquare检验,设p<0.05具有显著性差异,p<0.01具有极显著性差异。计学软件应用SPSS 11.0。

结 果

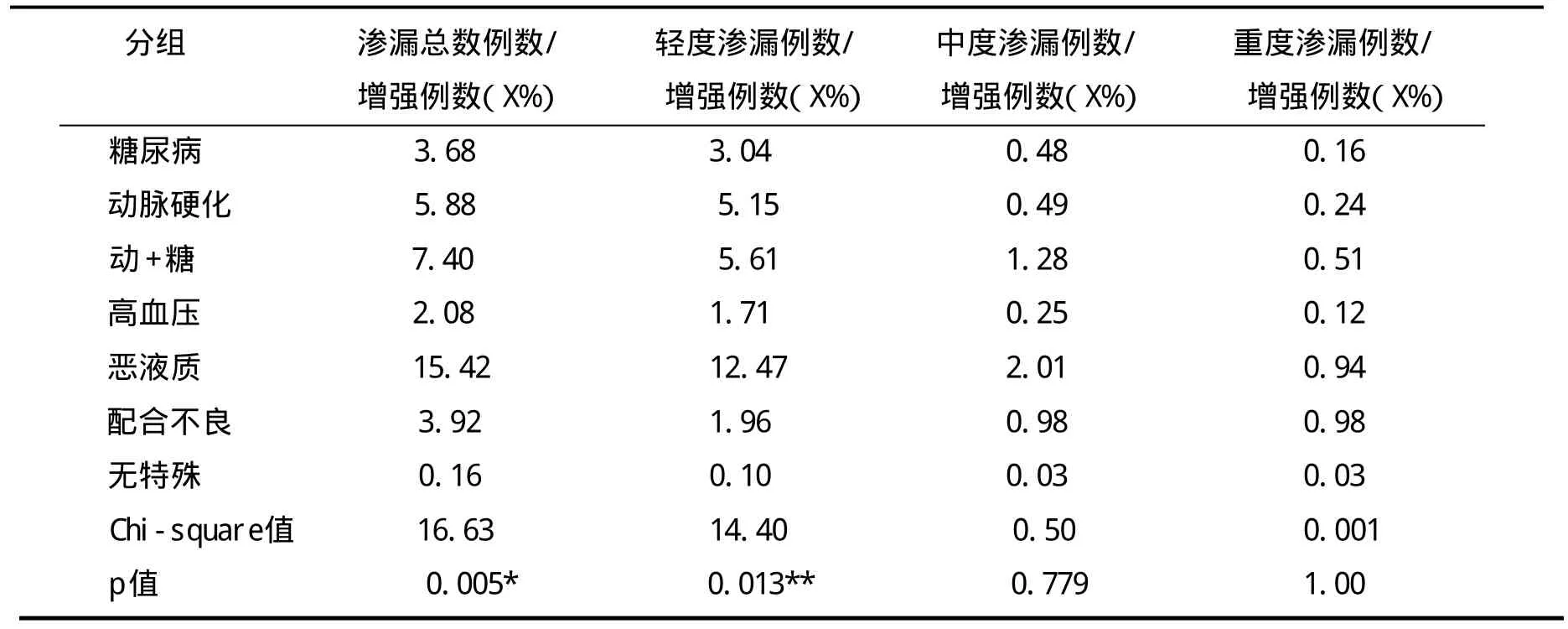

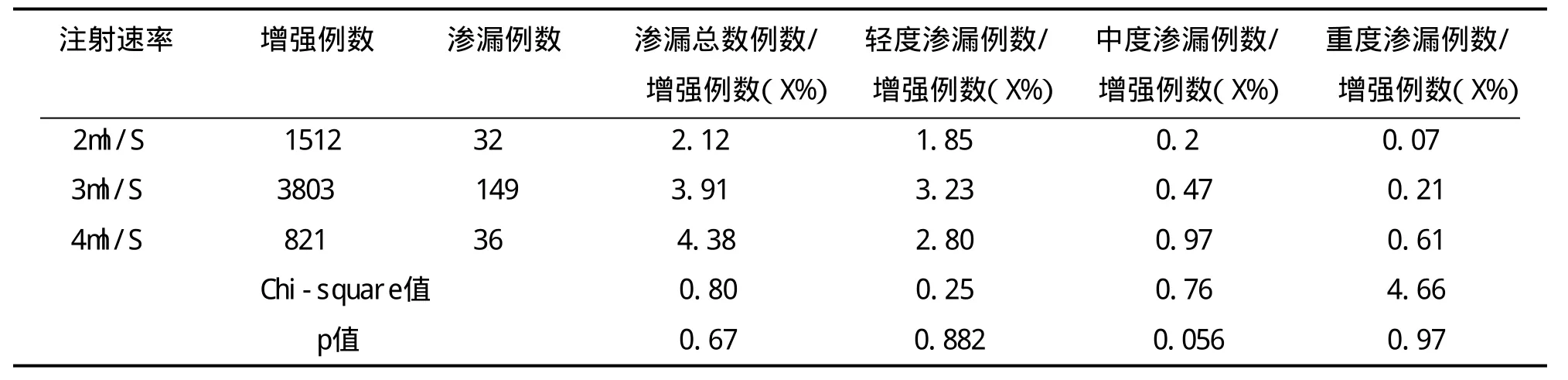

增强总人数6136人,发生渗漏217人,占3.54%。其中轻度174人,占渗漏80.1%,中度29人,占渗漏13.4%,重度14人,占渗漏6.5%。按疾病分组渗漏例数及程度见表1,各组病种增强总数与渗漏例数包括轻中重度的关系及chisquare检验结果见表2,注射速度总数与渗漏例数包括轻中重度的关系及chi-square检验结果见表3。

表2示,恶液质患者肿胀总百分比为15.42%,糖尿病+动脉硬化次之,糖尿病、动脉硬化及高血压肿胀百分比较低,无特殊者肿胀百分比最低,占0.16%,Chi-square值为16.63%,p=0.005<0.01,数据具有极显著性意义。轻度渗漏中恶液质组肿胀总百分比为12.47%,无特殊者肿胀百分比最低,占0.16%,Chi-square值为14.40%,p=0.013<0.05,数据具有显著性意义。其余数据无统计学意义。注射速度与肿胀发生率无显著性的差异,p均>0.05。

讨 论

3.1 CT高压注射渗漏特殊性与危害性 CT增强扫描对比剂渗漏与一般注射不同,具有明显的特殊性。注射时发生渗漏对患者产生不同程度的损伤,甚至导致严重的后果。增强时必须短时间内、快速注射一定量的对比剂进入血管,即要求对比剂产生较高的时间分辨率,才能使受检器官与组织具有动脉期、静脉期和延时期的对比,为诊断提供准确的信息。对比剂浓度大、粘滞度高,其粘滞度高于50%葡萄糖注射液,极短时间将一定量对比剂注入血管内,必须通过专用高压注射器完成。所以CT增强扫描随时可能发生注射部位对比剂渗漏。本文所指对比剂渗漏,就是在注射时,不同量对比剂从血管内进入注射部位周围的皮下组织或深筋膜间隙内。原因可能是静脉穿刺前未对患者血管进行正确评估,穿刺时未选择合适的血管,穿刺时进针部位不当,针尖位于血管壁或血管外。患者本身血管条件不良,注射压力过高,血管脆性较大,血管破裂引起。穿刺后针头固定不良、患者配合不良,如躁动使注射针头位置移动。蝶翼头皮针由于其为钢针,不能随血管弯曲,针尖锋利很容易因针头产生的反作用力穿破血管[1]。等候时间长,病人穿刺肢体活动针头易损伤血管壁等。对比剂为高渗溶液,具有强烈的亲水性,一旦渗漏到皮下组织或筋膜间隙,不断吸收组织细胞内外水分,使渗漏部位肿胀加剧、局部疼痛、灼热感等不适,渗漏范围小者,局部处理后肿胀与症状逐渐消退。渗漏量大、肿胀严重患者,可出现注射部位大范围水肿,皮肤发亮、绷紧,肿胀范围向上蔓延,甚至从前臂到达上臂。严重的对比剂导致组织水分渗出,能压迫肌肉、血管,处理不当产生严重后果。部分病人还可能皮肤因水肿而变薄,并有炎性渗出形成大小不一的水疱,水疱破溃后,发生感染和溃疡[2]。鉴于CT增强注射的特殊性,渗漏发生对患者的危害,本文对我院一段时间的全部CT增强病人的临床资料、增强记录进行研究,从患者的本身状态、注射速率与渗漏情况进行分析,希望能明确发生渗漏的高危性因素,以达到提前预防,减少渗漏的发生。

3.2 渗漏高危因素的探讨从长期的工作中观察到患者一般情况较差、恶病质症状、动脉硬化、糖尿病等增强过程中对比剂渗漏可能性较大。为了更科学地说明情况,本文对2008年1月——2008年12月间全部行CT增强的患者6136例进行分析,按糖尿病、动脉硬化、动脉硬化+糖尿病、恶液质和无特殊分组,统计各组的渗漏例数,由于各组病例数目不同,故用每组渗漏例数与增强总例数的百分比表示,能较合理的表示渗漏的机率。同时对注射速率与发生渗漏的关系进行分析。本结果提示:恶液质患者肿胀(渗漏)总百分比为15.42%,糖尿病+动脉硬化次之,糖尿病、动脉硬化及高血压肿胀百分比相对较低,但高于无特殊组,无特殊者肿胀百分比最低,占0.16%,Chisquare值为16.63%,p=0.005<0.01,数据具有极显著性意义。在渗漏的程度上,轻度渗漏中恶液质组肿胀总百分比为12.47%,无特殊者肿胀百分比最低,占0.16%,Chi-square值为14.40%, p=0.013<0.05,数据具有显著性意义。恶液质患者中度、重度渗漏百分比也高于其他组别,但统计学检验无显著性差异(chi-square=0.50和0.001,p均>0.05)。分析注射流率与对比剂渗漏的关系,3ml/S、4ml/S渗漏机率从百分比数据看大于2ml/S,但统计学无明显差异。本研究结果与长期日常工作中的观察较一致。山东大学附属千佛山医院董桂青文献报道蝶翼头皮针进行静脉穿刺注射对比剂,渗漏发生率2.92%[3]。本结果渗漏发生率3.54%,因本结果统计渗漏例数包括上述文献未包括的发生轻微渗漏的患者,故渗漏发生率略高。本结果从数据分析角度

提示CT高压增强扫描对比剂渗漏的高危因素,对日常防范起到重要作用。

表1 各组增强例数与渗漏例数:

表2 各组增强例数与渗漏例数和轻、中、中度渗漏例数百分比与chi-square检验结果

表3 各组患者注射速度与渗漏例数百分比与chi-square检验结果

3.3 CT增强渗漏原因分析CT高压注射增强扫描一旦发生渗漏,导致病人损伤,甚至产生严重后果,故对渗漏的防范非常重要。本研究结果提示患者出现恶液质、患有高血压、动脉硬化、糖尿病渗漏概率较大,特别是恶液质病人渗漏率更高。分析几种病变发生渗漏的原因是与基本病变导致组织结构异常相关。恶液质的大致定义为是恶性肿瘤或其他消耗性疾病衰竭的一种表现。具体表现是极度消瘦,眼窝深陷,皮肤干燥松弛,肋骨外露,舟状腹,也就是人们形容的“皮包骨头”的状态[4]本组746例恶液质主要为恶性肿瘤的患者[5],少数为结缔组织病、慢性阻塞性肺病和其他疾病极度衰竭者,该类患者皮肤弹性明显减低,血管脆性增加。最近英国科学家发现了一种导致癌症患者过度消瘦的物质,这种物质存在于患者体内,可使肌肉、血管组织减少,失去活力。外周血管疾病是糖尿病的主要慢性并发症之一[6],由于脂代谢紊乱,内分泌失调,激素调节异常,动脉内皮损伤,血小板聚集黏附力增强以及微血管病变和微循环障碍而引起的动脉粥样硬化,内皮纤维增生,血管腔狭窄或闭塞。可导致远端脏器,肢体缺血缺氧而出现相应的临床症状。如肢端疼痛,坏死(疽),心肌缺血,脑供血不足,高血压等。糖尿病血管病变以动脉为主,但静脉可能发生相应的病变,加之组织由于血管病变的供血不足导致组织与静脉壁异常,影响正常进针和组织的坚固性。动脉硬化性病变,多数病人多有高血压诱发,部分患者血压正常,动脉硬化基本病变为心、肾、脑小动脉管壁增厚、钙化、管腔狭窄、血管走形迂曲、粗细不均、侧支循环形成等[7],大中动脉已有动脉粥样硬化,血压调控系统也已发生结构性改变来适应长期高血压,脑、肾的自动调节的上下限均升高,此时急速降压会诱发器官缺血[8]。高血压小动脉硬化后期,舒张功能减退,致血流随血压波动,引起血流异常。由于毛细血管网早已稀疏,就使微循环缺血加重,导致组织包括静脉、皮肤和皮下组织损伤。

3.4 防渗漏的展望 鉴于CT增强扫描的特殊性,渗漏对患者的损伤和根据本文分析的结果,本作者认为重视对CT增强渗漏的防范很有必要。要做好有效地防范,应提出一系列计划与措施。首先操作者要由强烈的责任心,详细了解病史、观察病人情况,具有过硬的穿刺技术,选择合适的血管,广泛使用静脉留置针[2],穿刺完成后必须固定良好,用生理盐水正确评估血管的通畅程度,评估血管承受压力的能力,确保血管在高压注射对比剂前回血良好,完全畅通。如穿刺过程、检测通畅程度时可能存在缺陷,穿刺静脉回血不良的患者,应该重新进行静脉穿刺,决不能抱着侥幸心理,否则渗漏可能发生。为了使流程更规范化,可以进一步收集资料,从资料中提取有效信息,制作电脑预警软件,指导操作者在注射过程中应该注意那些问题。对恶液质等渗漏高危患者,尽量选择在管腔大、弹性好、回流好的静脉进行注射,同时使用留置针,可以缓解高压注射对血管与周围组织的压力,减少渗漏机率。本文尚设想一旦发生渗漏应采取进一步保护措施,例如,使用带有压力报警高压注射器和使用注射部位压力监控装置等,最大限度减少对患者的损伤。通过研究结果,本文认为,恶液质、动脉硬化、糖尿病患者渗漏概率较高,应重点监控。

综上所述,本文通过对一段时间全部CT增强的患者进行分析,认为恶液质、动脉硬化、糖尿病为对比剂渗漏的高危患者,在增强过程中应采取有效措施,加以防范。

1.刘亚萍,王姣姣. CT增强扫描对比剂外渗的原因分析与防治对策[J].中国现代医生,2010,12(34):164-165.

2.林晓莹,蔡文华,陈杰云.CT增强检查中对比剂外渗的预防和护理体会[J].中国医药指南,2010,4(11):144-145.

3.董桂青,邢珺,王巍.CT增强扫描对比剂外渗的原因与预防[J].临床医学工程,2010,12(11):92-93.

4.郭平,韩莹,宋虹.癌症恶液质患者压疮231例防治体会[J].齐鲁护理杂志,2010,16(11):98-98.

5.李开春,吴晴.肿瘤恶液质发病机制及诊治进展[J].中国肿瘤,2007,16(9):698-700.

6.赵小英,金真.糖尿病下肢动脉病变的磁共振血管造影评价[J].中国CT和MRI杂志,2010,08(6):68-71.

7.刘斌. 多层螺旋CT在闭塞性动脉硬化症诊断中的应用[J].中国CT和MRI杂志,2010,08(6):70-71.

8.陶军.高血压血管损伤的评估方法与临床干预策略[J].世界临床医药,2009,30(10):593-596.