64排螺旋CT个性化造影剂注射法在心脏冠状动脉成像中的应用

江苏省扬中市人民医院影像科(江苏 扬中 212200)

杜国忠 黄裕宏

过去在利用多层螺旋CT进行心脏冠状动脉成像时,广泛使用传统的双筒注射方案,即注射造影剂后加生理盐水。这不但能有效减少造影剂用量,而且能减轻注射后存留在上腔静脉及右心内造影剂形成的伪影,可同时显示心脏大血管及冠状动脉。但传统的先注射造影剂,再注射生理盐水的双筒注射方案,造影剂用量和注射流率按照经验性的注射方案,冠状动脉远端及分支成像效果通常难以保证。而个性化注射方案,根据体重选择造影剂用量和注射流率。本研究探讨个性化注射方案在64排螺旋CT冠状动脉成像中的应用价值,以期能有效显示冠状动脉远端及分支。

材料和方法

1.1 一般资料 收集2009年7月-2011年4月在我院影像科行64排螺旋CT冠状动脉成像患者的影像学资料总计100例,其中50例采用经验性传统双筒注射方案(男性29例,女性21例,平均年龄63.18士12.29岁,平均体重67.82±8.2,平均心率70.4±4.7),50例采用个性化注射方案(男性22例,女性28例,平均年龄58.66士10.72岁,平均体重67.0±9.4,平均心率69.9±4.9)。本组病例纳入标准:心功能Ⅰ-Ⅱ级、肾功能正常(肌酐<120umol/L)、无碘剂过敏史。排除标准:心律失常、对碘剂过敏、严重的心、肝、肾功能不全、孕妇。

1.2 检查方法 扫描前训练患者呼吸,使其能够在扫描期间很好地配合。心率70次/min以上者检查前半小时给予美托洛尔50mg口服。扫描前2分钟舌下含服0.5mg硝酸甘油一片。所有患者的检查均采用Philips Brilliance 64排螺旋CT扫描。扫描前按照标准位置放置心电导联线,使用回顾性心电门控螺旋扫描。扫描时患者取仰卧位,扫描范围为从气管分叉部到肝脏上缘(心底部)屏气扫描。扫描参数: 扫描层厚0.625mm×64的探测器,机架转速0.42s/360°,管电压120-140kV,管电流800-1000mAs,采用后心电门控心脏扫描模式,螺距为0.2。重建厚度为0.67mm,重建间隔为0.6mm,采用心脏标准(cardiac standard)算法,常规按照R-R间期R波后75%、45%时相进行重建,重建矩阵为512×512,若仍有伪影加建50%和60%时相图像[1]。

1.3 造影剂注射方案 扫描前经右侧肘前静脉置20G的静脉套管针。传统注射方案组50例病人,患者以5.0ml/s流率注射碘海醇(350mgl/ml)85ml,注射完后再以5.0ml/s流率注射30ml生理盐水。个性化注射组50例病人注射用量及速率根据体重分为三组,体重≤60kg者,第一期以5.0ml/s注射生理盐水16ml,第二期以4.5ml/s流率注射造影剂70ml,第三期以相同的流率注射30%造影剂配以70%生理盐水混合物30ml;体重在61-74kg之间者,第一期以5.0ml/s注射生理盐水16ml,第二期以5.0ml/s流率注射造影剂75ml,第三期以相同的流率注射30%造影剂配以70%生理盐水混合物30ml;体重≥75kg者,第一期以5.5ml/s注射生理盐水16ml,第二期以5.5ml/s流率注射造影剂80ml,第三期以相同的流率注射30%造影剂配以70%生理盐水混合物40ml。注射时使用高压注射器自带程序。使用人工智能触发扫描(触发阈值设置在110HU)。

表1 各冠状动脉分段评分

1.4 图像及数据分析 所有病例均行多时相重建,通常选择一个时相进行重建,部分未能显示清晰的病例,采用相对时相法进行重建,如左冠状动脉采用舒张末期(75%左右)进行重建,右冠状动脉则采用收缩末期(45%左右)进行重建,以获得两支冠状动脉都良好的图像。使用Philips独立工作站提供的冠状动脉分析软件,进行冠状动脉重建。重建方法包括容积再现(VR)、多平面重组(MPR)、最大密度投影(MIP)和曲面重组(CPR)等[2]。

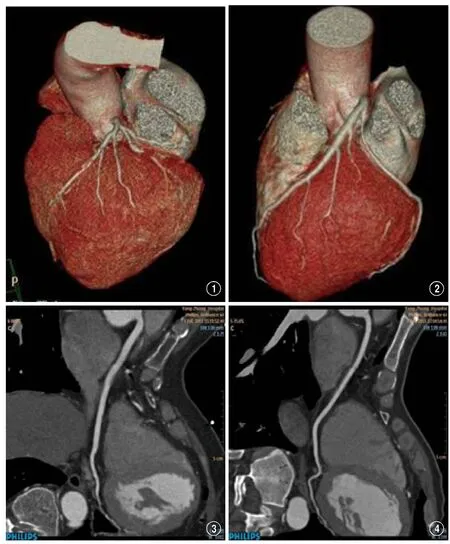

1.5 数据测量和图像质量评估 冠状动脉分段参照美国心脏病学会制定的冠状动脉15节分段法。右侧冠状动脉包括1-4段,左主干和前降支包括5-10段,回旋支包括11-15段。图像质量均由我科2名独立的高年资医师进行双盲阅读评估。冠状动脉图像质量评价参考Hong等[3]的分级评分方法对图像进行评价:(l)无运动伪影(血管显示清楚)者为5分;(2)有轻度伪影(部分血管节段有轻度模糊)者为4分;(3)中度伪影(约50%的血管路径有双边征)者为3分;(4)重度伪影(血管全程出现模糊和双边征或有血管中断)者为2分;(5)无法诊断(血管结构分辨不清)者为1分(图1、2)。

图1 传统注射组,VR示左冠远段边缘模糊,评分3分;图2 个性化注射组,VR示左冠远段清晰,评分5分;图3 传统注射组,CPR示右冠远段部分边缘不清,造影剂充盈不均,评分3分;图4个性化注射组,CPR示右冠远段清晰,造影剂充盈均匀,评分5分。

1.6 统计学方法 采用 SPSS11.5软件进行统计学处理。对两组数据的正态分布和方差齐性进行检验。两组数据分别运用独立样本t检验进行分析。

结 果

2.1 一般资料分析比较。年龄(t=0.15,p=0.988),体重(t=0.475,p=0.636),心率(t=0.518,p=0.606)。在二组扫描方案中,未发现年龄、体重和心率的显著性差异(p>0.05)。

2.2 RCA远段、右后降支、LAD远段、D1、D2、LCX远段、左室后支、左后降支的图像质量评分个性化造影剂注射组明显优于传统注射组(p<0.05),(图3、4);RCA近段、RCA中段、LM、LAD近段、LAD中段、LCX近段、钝缘支两组间图像质量评分无明显差异(p>0.05)。(表1)

讨 论

目前,MDCT冠状动脉成像随CT设备技术的不断发展成熟,尤其是时间分辨率及空间分辨率的提高,甚至高心率患者亦不受限制,其临床价值得到逐渐的肯定,尤其它相对于传统冠状动脉造影,具有微创、价格相对低廉、且能为临床提供更多信息,使其成为许多心脏疾病筛查的有效方式,但成像效果有时仍不太理想。CT冠状动脉造影的成像效果受到多种因素的影响,除CT设备的各种技术外,与造影剂相关的因素包括造影剂类型、碘浓度、注射流率、注射时间和扫描延迟时间等。传统注射造影剂方案,由于注射完造影剂后,再注射生理盐水,远端分支的强化程度不够高,成像效果通常难以保证。多项研究及临床证明,许多冠状动脉远端及分支病变会导致心脏事件,一些分支的阻塞亦会导致心肌梗死。

众所周知,血管强化程度与注射造影剂的剂量相关。心脏冠状动脉因为管径狭小、走行迂曲,特别是冠状动脉远端及分支,部分患者因为粥样硬化导致冠状动脉狭窄导致远端血流减少,充盈不佳。传统在心脏冠状动脉成像时采用双针筒双期相造影剂注射法,即团注造影剂后立即注射生理盐水,这一方面可以在保证造影剂继续向前推进的同时减少造影剂的用量,另一方面可以降低造影剂的剂量,减轻上腔静脉内造影剂的浓度,防止产生伪影[4]。但注射方案通常较为单一,多数医院对所有病人均使用统一的造影剂剂量,而并不针对每个患者进行个性化设定剂量。有研究发现,心脏大血管及冠状动脉强化程度不仅仅与造影剂注射量及注射流率相关,且与患者个体的体重、身高及心输出量等相关。而在这些影响因素中,又以患者体重及心输出量最为相关[5]。部分研究证明[6]根据患者体重差异选择个性化的造影剂的用量能取得更好的强化效果,特别对于体重过重的患者。有研究认为CT冠脉成像时造影剂的总用量与体重指数相关,但BaeKT等的研究发现[7],要使冠状动脉达到高强化程度,其造影剂用量与体重及体表面积呈更大的相关性。因此我们采用个性化注射方案,在注射造影剂时,根据患者的体重进行个性化的调节。Cademartiri等[5]认为,管腔强化程度更高,增大了与周围组织的密度差,可以获得更好的图像质量,提高冠状动脉狭窄的诊断准确性。有文献报道,提高冠状动脉远端的强化程度能提高发现冠脉狭窄的敏感性及特异性[8]。本研究发现RCA远段、右后降支、LAD远段、D1、D2、LCX远段、左室后支、左后降支的图像质量个性化注射组明显优于传统注射组(p<0.05);RCA近段、RCA中段、LM、LAD近段、LAD中段、LCX近段、钝缘支两组间图像质量评分无明显差异(p>0.05)。表明个性化注射组能使冠状动脉远端分支得到更多的造影剂,强化程度提高,从而提高图像的对比度,有助于显示冠状动脉内斑块。

目前许多医院多层螺旋CT冠状动脉成像,注射造影剂后完全注射生理盐水,在降低上腔静脉和右心房伪影的同时,造成造影剂浓度稀释过快,远端分支显示欠佳。在个性化注射方案中,我们采用三期注射,第一期注射生理盐水,测试静脉血管压力,第二期按体重团注造影剂,第三期采用相同的速率注射30%造影剂配70%生理盐水混合物,保证远端造影剂的填充。通过对个性化注射方案与传统注射方案对比研究,笔者认为个性化注射方案较传统注射方案提高了冠状动脉远端及分支强化程度,从而可以更好的满足临床诊断。

1.关计添, 徐小虎, 耿义群, 等. 64层螺旋CT冠状动脉血管造影应用技术的初探[J]. 中国CT和MRI杂志,2008,6(3): 34-37.

2.桑雅荣, 于涛, 李卫民, 等. 心电编辑及多时相重建对提高64层螺旋CT冠脉图像质量的临床应用研究[J]. 中国CT和MRI杂志,2009,7(3): 36-39.

3.Hong C, Beeker CR, Huber A, et al.ECG- gated reconstructed multidetector row CT coronary angiography:effect of varying trigger delay on image quality[J]. Radiology,2001,220(3): 712-717.

4.Lizhen Cao, Xiangyjng Du, PengyuLi,et al. Multiphase contrast-saline mixture injection with dual-flow in 64-row MDCT coronary CTA[J].EurRadiol,2009,69(3): 496-499.

5.Cademartiri F, Mollet N, Van der Lugt A, et al. Non- invasive 16- row mutislice CT coronary angiography:usefulness of saline chaser[J]. Eur Radiol, 2004, 14(2): 178-183.

6.邱建星, 王继琛, 刘剑, 等. 64层CT冠状动脉成像对比剂注射剂量的优化研究[J].中国医学影像技术, 2006, 22(10):1464-1467.

7.Bae KT,Seeek B,Hildebolt C,Tao C,et al. Contrast enhancement in cardiovascular MDCT:effect of body weight,height,body surface area,body mass index, and obesity[J]. AJR,2008,190(3):777-784.

8.Sehroeder S,Kuettner A,Leitritz M,et al.Reliability of differentiating human coronary plaque morphology using contrast-enhanced multislices spiral computed tomography:a comparison with histology[J]. J Compute Assist Tomogr,2004,28(4):449-54.