框架结构基于整体性能的增层改造与抗震加固

阮成堂, 白 杨, 邱彦升,3

(1. 长江航务管理局, 湖北 武汉 430000; 2.华中科技大学 土木工程与力学学院, 湖北 武汉 430074;3.重庆市设计院, 重庆 400015)

由于具有突出的优势,建筑物增层改造应用广泛,在城市建设过程中具有较大的发展空间[1]。需要进行增层改造的建筑物,一方面其抗震性能较差、抗震构造相对较弱,另一方面增层改造会使结构所受荷载有较大增加,竖向构件的轴压比不易控制,不仅不利于结构抗震性能,而且增层改造的房屋需加固的构件较多。因此在对增层房屋进行加固改造时,应先从结构体系考虑采取整体加固措施[2,3],改善结构体系受力,减少构件加固数量,提高结构体系的抗震性能。本文结合具体工程实例,详细分析了既有工程存在的问题,并对实例工程结构的整体抗震加固方法进行探讨,提出了合理的整体加固方案与实施措施,为此类建筑物的增层加固改造提供了较好的参考。

1 工程概况

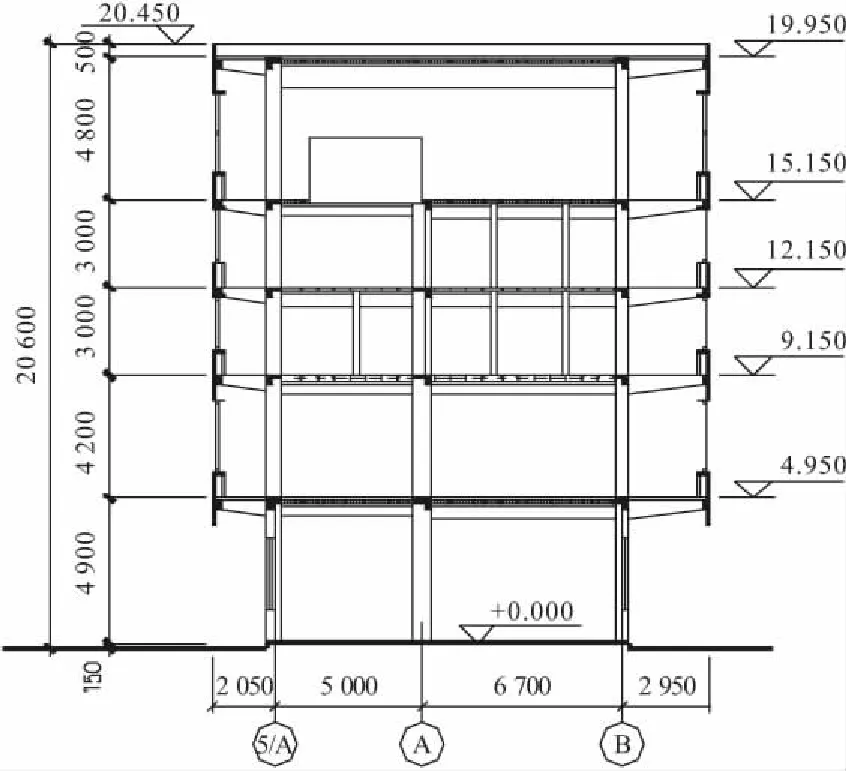

建于1987年的武汉某管理局综合业务楼,为五层钢筋混凝土框架结构,总建筑面积为3766 m2。基础采用钢筋混凝土筏板基础,底层高4.95 m,二层4.20 m,三、四层3.0 m,五层4.80 m,房屋建筑总高度为20.10 m。房屋二层以上B-C轴之间为2.7 m悬挑梁,5/A-6/A轴之间为1.8 m悬挑梁,其中五层为纵向单跨大会议室,楼面板、屋面板主要为预制空心板,局部采用现浇板。地震设防烈度为6度,设防类别为丙类,安全等级为

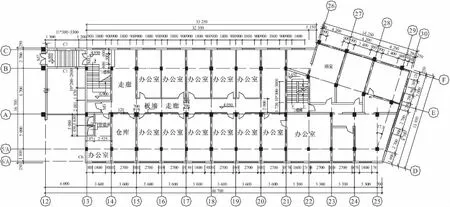

二级,场地土为中软场地土,不考虑地震液化。现因使用功能调整,需在该楼顶部增加一层,层高为6 m。加层改造后,根据使用功能要求该房屋抗震设防分类由原来的丙类提高到乙类,框架抗震等级由四级提高到三级。图1为建筑物剖面示意图,图2为建筑物二层平面图。

图1 建筑物剖面示意图

图2 建筑物二层平面

2 既有建筑物的主要缺陷

为给增层改造的加固设计提供可靠依据,对改造前的既有建筑物主体结构进行了结构检测和抗震鉴定,检测和鉴定表明该工程存在的主要问题如下:

(1)混凝土强度:大部分梁、柱混凝土强度较低,约为9.5~35.4 MPa,混凝土强度评定结果为:12.66 N/mm2,低于设计施工图200#混凝土(C18)要求,部分构件混凝土浇筑质量差,出现漏浆、离析现象;

(2)钢筋:梁、板、柱中均存在漏筋、钢筋锈蚀现象,部分锈蚀现象严重;

(3)荷载:经现场抽查,部分房间改变使用功能,增加浴室、卫生间等,并直接在板面上增加隔墙,同时二次装修时没有清除原装修荷载,增加了吊顶,使板面荷载加大;

(4)轴压比:框架柱有9处轴压比超限,最大轴压比达到1.1;

(5)框架梁承载能力:B-C轴悬挑梁承载力不足,部分框架梁支座抗弯承载力不足;

(6)框架柱承载能力:共13根框架柱承载能力存在缺陷,计算配筋不足,主要集中在底层;

(7)裂缝:大量出现裂缝,B轴框架梁梁边(悬挑梁方向)处,裂缝基本贯通整个房间开间,裂缝宽度为0.5~2 mm,表明竖向变形(挠度)较大,同时挑梁上部墙体开裂现象严重;

(8)基础:基础底板部分位置强度不足,表现为筏型基础底板部分位置抗弯承载力不足,纵向基础梁斜截面抗剪承载力不足,横向基础梁存在抗弯或抗剪不足的情况。

3 常用加固方案的缺陷分析

增层改造要充分考虑发挥原结构的承重潜力,正确地选择结构形式,做到既经济合理,又能保证增层改造后结构的安全可靠性[4,5]。目前国内外增层改造的工程大多是采用直接增层和外套增层法[6]。本文以直接增层的方案对原结构进行分析,研究采用直接增层对原结构受力性能的影响,并对本结构采用直接增层法进行评估。通过对直接加层的结果分析,研究应用该方法存在的主要问题。

3.1 直接增层加固方案的主要缺陷

根据原设计施工图、该工程的结构检测和抗震鉴定结论,采用PKPM对原结构采用直接增层法进行建模分析计算,结果表明:

(1)由于建筑由丙类建筑变为乙类建筑,原结构五层和新增层的单跨框架均不能满足抗震设防要求;

(2)地基土承载能力:由于直接增层后荷载加大,该工程地基土不能满足直接增层后的承载性能要求;

(3)筏基底板:同样由于直接增层后的荷载加大,有较多的基础筏基挑板承载力不足;

(4)基础梁:直接增层后增大的荷载,导致基础梁的抗弯,抗剪能力均存在许多不足,加固数量较多;

(5)框架柱轴压比:直接增层后,共有34根框架柱轴压比超限;

(6)框架梁承载力缺陷明显,具体表现为挑梁承载力不足、部分支座承载力不足;

(7)框架柱承载力缺陷明显,共有38根框架柱承载力不满足要求。

3.2 增设剪力墙方案的主要缺陷

增设剪力墙的方法也是钢筋混凝土框架结构加固改造的一种常见方法。但是针对本工程和许多类似框架结构,采用这一方法进行加固虽然可以解决“单跨框架”问题、减轻下部框架柱的内力,但仍然存在如下主要缺陷:

(1)场地和使用条件的限制,不宜采用增设剪力墙方案,尤其是增设剪力墙所需的剪力墙基础;

(2)上部框架柱的承载性能缺陷更为明显;

(3)本文3.1节中的(2)~(6)条同样存在。

因此本工程采用直接增层的方案和增设剪力墙的方案不仅加固改造的工作量大、费用高、工期长,而且也不是一种合理可用的加固方案。

4 基于结构整体的抗震加固

4.1 基于结构整体的抗震加固方法

鉴于本工程的框架两侧均有挑梁,基于结构自身的特点,考虑直接加层后结构带来或仍然存在的问题,调整完善并改变结构体系[7~9]将是一种具有良好实施性的加固方法。即可通过对两侧挑梁端加柱(并形成两列纵向框架)来解决单跨框架问题,也能调节挑梁受力,还可以有效控制柱轴压比,该工程具备双侧加固条件。

根据基于结构体系的增层改造的加固方法[10,11]。本文采用双侧加柱加层加固方案,即在房屋横向框架的悬挑梁端部增设框架柱(C轴和6/A轴处增设框架柱),柱从底到顶连续设置,并在新加柱下设置条形基础。此方法既不同于外套框架,也不同于直接增层,而是二者相结合而形成的特有的增层加固方法。图3为基础平面布置图。

4.2 基于结构整体加固的计算结果分析

双侧加柱增层法与直接加层法采用相同的加固设计后使用荷载,相同的设计条件,同一版本的PKPM软件下进行对比分析,得出如下梁柱对比结果。

(1)双侧加柱与直接增层框架梁对比分析表明:

(a)按直接增层法计算,挑梁弯矩很大,承载力严重不足,采用双侧加固方案后,挑梁所受弯矩明显降低,所受弯矩仅占挑梁抗力的10%~30%,安全性大大提高。

(b)采用双侧加柱方案,比直接增层法的梁承载力不足的截面少,大部分出现在A-B跨二层框架梁跨中,共有9处,并使承载力不足的截面从挑梁端转移到连续跨跨中,提高了结构的安全性。

(c)在梁受力方面,采用双侧加柱方案与直接增层方案相比,5/A-A跨各层框架梁两端支座弯矩有所降低,内力抗力比降低了10%~20%,跨中弯矩基本不变。由此可见,采用双侧加柱后,框架梁受力更合理。

图3 基础平面布置

(2)双侧加柱与直接增层框架柱对比分析表明:

(a)从轴压比可以看出,采用双侧加层加柱后,柱轴压比超限数量大大减少,5/A轴和B轴处各层框架柱轴压比明显降低:5/A轴底层柱轴压比降低了0.24~0.43,轴压比降低最大处在KJ-25,为0.43。B轴轴压比降低更为明显,采用直接增层法时,B轴一、二层柱轴压比均超限,三层个别也超限,采用双侧加柱后,除KJ-13底层B轴外,其余B轴柱均满足要求。B轴底层柱轴压比降低了0.36~0.53,降低最大为KJ-13处。A轴处柱轴压比与直接增层法基本相同。

(b)从配筋复核对比结果可以看出,采用直接增层法柱受力大,配筋不足的很多,特别是B轴处柱,一,二层柱配筋均不足,三层部分配筋不足。采用双侧加柱后,配筋不足的柱数量明显降低,B轴处柱配筋大部分都满足要求。

4.3 基于结构整体加固的特点分析

由对比分析可知采用基于结构体系抗震加固的双侧加柱增层方案具有以下优点:

(1)解决了单跨框架问题。该工程改造前的丙类提高到加层改造后的乙类(重点设防类)。按现行抗震鉴定标准,抗震规范,乙类建筑不应出现单跨框架,目前该工程五层为14~20轴为单跨框架,不满足抗震鉴定要求,采用各层悬挑梁外端增设框架柱,使其变为三跨框架,满足规范要求。

(2)解决了悬挑梁承载能力不足和变形的问题。原房屋即使不进行增层,其挑梁承载已经不足,单纯对挑梁进行加固,不仅数量多,施工麻烦,费用高,加固效果也不好,采用此方案,使27处挑梁不需加固,挑梁所受弯矩明显减小,仅占抗力的20%~30%,安全性大大提高,可充分利用现有挑梁承载力,不需加固,经济性强。

(3)调整了原框架柱的受力,可有效地降低柱轴压比。原房屋底层部分柱的轴压比已不满足规范要求,采用直接增层法后,一,二层大部分柱轴压比都过高,柱承载力不满足要求,采用两侧加柱的方案后,两侧柱分担了一部分荷载,使原结构两侧柱轴压比明显降低,28处柱轴压比不需加固即满足要求,31处柱承载力满足要求,安全性得到保证。

(4)调整了原框架梁的受力。采用本文方案后,改变了原有框架梁的受力,5/A-A跨各层框架梁两端支座弯矩降低,跨中弯矩增大;A-B跨各层框架梁A轴边端支座弯矩略有增大,跨中弯矩增大,B轴边端支座弯矩明显降低;使框架梁的危险截面由挑梁端转移到连续梁跨中,并能充分利用结构塑性铰。

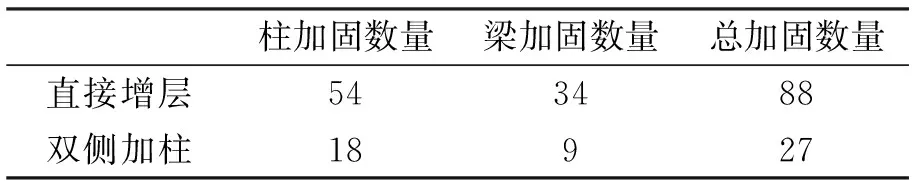

(5)显著降低加固构件数量。采用双侧加柱方案的计算结果表明:本工程需要加固的框架梁柱构件数量显著减少,见表1。

表1 主要构件加固数量对比

(6)降低了地基土反力,减小了筏板基础与基础梁的内力,从而减少了基础的加固工作量。直接加层方案的基础底板和基础梁的承载力复核验算表明:基础底板部分位置承载能力不足,部分基础梁正截面抗弯承载力不足、部分基础梁支座截面的正截面抗弯承载力不足、部分基础梁的支座截面斜截面抗剪承载力不足。采用本文加固方案,可将部分荷载由新增加的边柱分担,降低筏板基础承担的荷载,保证基础底板和基础梁的承载力。从而可实现不进行地基处理、尽量避免加固筏基底板,减少基础梁的加固工作量。

(7)增强了结构的整体性和抗震性能。采用双侧加柱,将原来一至四层变为四跨框架,顶部两层变为3跨框架,增加的结构的超静定次数,提高结构的可靠性,抗震能力。同时,新加层一般仅通过在原房屋顶层植筋连接,连接后整体性不能得到有效保障,采用此方案,新加层还能通过两侧柱与原房屋有效连接,提高房屋结构的整体性,抗震性能提高。

(8)可减少加固工作量和施工周期、减少加固处理费用。按原结构加层时,其梁、柱、基础的加固数量多,工作量大,施工麻烦,施工周期长,费用很高。而采用此方案,梁、柱、基础的加固数量减少很多,工作量小,同时,在两侧新浇混凝土柱相对于梁、柱加固施工工作量小,周期短,费用低。

4.4 带挑梁的框架结构增设框架柱后的抗震性能

目前我国存在大量的带有挑梁的钢筋混凝土框架结构,尤其是中小学校教学楼、办公楼。由于历史原因这些框架结构都存在承载性能不足,尤其是抗震性能不满足要求。由于挑梁支座配筋一般较多,挑梁端部增设框架柱后容易形成“强梁弱柱”的现象。虽然单从梁柱构件的局部来说,可能原挑梁的支座抗弯能力较强而框架柱的抗弯能力相对较弱。但在合理增设框架柱后,原有框架柱所承受的轴力、剪力和弯矩等都会显著减小,实质上间接增强了原有框架柱的承载性能和抗震性能,特别是对于柱数量较少的框架结构来说,这种增强效果更加显著。框架柱的承载性能和抗震性能增强的结果实质上是提高了框架结构体系的抗震性能。

本工程加固前后抗震性能对比结果:

表2 结构振动周期、平动系数、扭转系数

双侧加柱相比于直接加层,结构的周期、位移和层间位移角有很大程度的改善。周期下降了11.9%,位移减小了20.78%,最大层间位移角减小了约13.9%。双侧加柱的抗震性能相比于原结构,也有较大的提升,提高了结构的安全性。

本工程采用双侧加柱加层加固方案,解决了单跨框架问题,有效调节了挑梁受力。但选择加固方案的同时需考虑“强柱弱梁”的抗震设计原则。由于挑梁自身的受力特点,其配筋较大,承载力较强。当采取挑梁端加柱的方案时,应避免“强梁弱柱”情况的出现,即后加柱较梁应有较强的承载力。这里“强柱弱梁”也可以间接理解为挑梁端加柱后,能使原有框架柱所受内力减小,框架柱内力与承载力的比值较未加固前比值相比得到降低,同时需保证所有结构构件满足承载力需求。本文加固方案中,综合考虑了以上问题,确定了合理的双侧加柱的柱截面,实现了“强柱弱梁”的设计思想,并通过计算结果分析可知满足承载力需求。

5 结 语

房屋加固改造,特别是增层房屋的加固改造,通过采用基于结构体系的整体加固措施,改变结构整体受力,可以克服从局部加固或者构件层次上加固无法解决的结构体系缺陷和种种不足,能有效减少构件加固数量,大大提高结构的安全性。本文通过工程实例,探讨出双侧加层加柱的增层加固方案。与直接增层相比,此方案使结构受力更合理,解决了单跨框架问题,有效减少了梁柱的加固量,降低了构件的受力,抗震性能提高,安全性更高,且施工方便,造价更低,经济性更高。可以看出基于整体性能的加固方法对此类建筑的增层加固设计具有指导意义,是此类建筑值得推广应用的结构加固设计方法。

[1] 游永忠, 杨 静. 整体加固改造的实践及其前景[J]. 四川建筑,2005,25(5):94-95.

[2] 张祥龙. 基于性能的抗震加固初探[J]. 工程抗震与加固改造, 2007,29(3):102-103.

[3] 黄 超. 基于性能的既有钢筋混凝土建筑结构抗震评估与加固技术研究[J]. 地震工程与工程振动, 2007,27(5):72-78.

[4] 卫龙武, 吕志涛, 朱万福. 建筑物的评估、加固与改造[M]. 江苏: 江苏科学技术出版社, 1993.

[5] 郑文忠, 王 英. 对既有房屋套建增层改造的认识与思考[J]. 工业建筑, 2005,35(4):1-5.

[6] 戚洪岩, 王 建. 房屋的增层改造技术[J]. 今日科苑,2008,(22):121.

[7] 韩选江. 房屋增层改造外框结构体系设计方法研究[J]. 工业建筑, 2004,34(6):4-6.

[8] 刘俊峰. 浅析建筑增层改造中的技术应用[J]. 黑龙江科技信息,2008,(35):385.

[9] 陈国娥. 房屋增层改造中应注意的结构安全问题[J]. 西昌学院学报(自然科学版),2007,21(4):58-59.

[10] 冯长亮, 增层建筑物的整体性能研究[D]. 西安: 西安建筑科技大学, 2008.

[11] 游永忠, 杨 静. 整体加固改造的实践和前景[J]. 四川建筑, 2005, 25(5): 94-95.