论罗兰·巴特对西方人文科学的批判

文玲

(浙江大学生命科学院,浙江杭州,310028)

从1956年9月为《神话集》撰写长篇后记《今日神话》到1967年初出版《时装体系》,在这十年间,罗兰·巴特致力于建立科学的符号学,将索绪尔在 《普通语言学教程》中以寥寥数语构想的符号学第一次发展为一种真正的社会符号研究。这一时期巴特相信语言能揭示事物的本质,语言理性能以真理之名建构现实,并赋予这一现实“自然性”“客观性”“科学性”的本质属性,通过建构一个个具有统一性和完整性的理论体系,对“作为整体”的人类世界提供一个自圆其说的解释模式。在这之后,巴特称对这种科学符号学进行了修正:首先,巴特不再相信符号学的科学性,而且也不期待符号学会是一种简单的科学,一种实证科学。其首要理由是符号学,也许今天一切人文科学中只有符号学,要去质问它自身的话语。换言之,科学并不承认安全区域的存在,它必须认定自己仅是一种写作;其次,巴特认为符号学必须攻击西方整个文明的象征系统和语义学系统,必须超越西方封闭区,设法裂解意义系统本身。[1](6−7)因而,巴特希望产生一门想象的科学。在《罗兰·巴特自述》中,他写道:

总是想到尼采,我们因为缺少灵活性而是科学家。——相反,我却借助于一种空想在想象一种戏剧性的和灵活的科学,这种科学向着滑稽地推翻亚里士多德命题的方面发展,而且他至少在刹那间敢于想到这一命题:只有区别,才有科学。[2](141)

为什么科学就不能具有产生幻想的权利呢?﹙在许多情况下,科学幸运的获得这种权利)难道科学就不能变成虚构的吗?虚构属于一种新的智力艺术﹙符号学和结构主义在《时装系统》中就是这样定义的)。我们用这些智力事物既组成理论,同时也进行斗争和享受快乐;像在任何艺术作品中那样,我们使认知对象和论述对象不再服从于真实要求,而是服从于一种有关效果的思想。[2](60)

巴特为何要质疑人文科学的科学性?幻想的科学又如何产生呢?

一、人文科学的历史是元语言的一个历时面

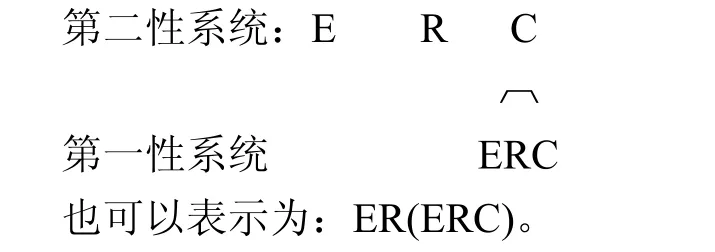

在《符号学原理》中,巴特区分了符号学的两种情况。我们把第一系统即自然语言记号系统的三个组成部分,用ERC来表示,E表示能指,C表示所指:

第一种情况是:第一性系统(ERC)成为第二性系统的表达方面或能指。

第二种情况是:第一性系统ERC不是第二性系统的能指:而是它的所指(内容方面),

这是元语言。[3](69)

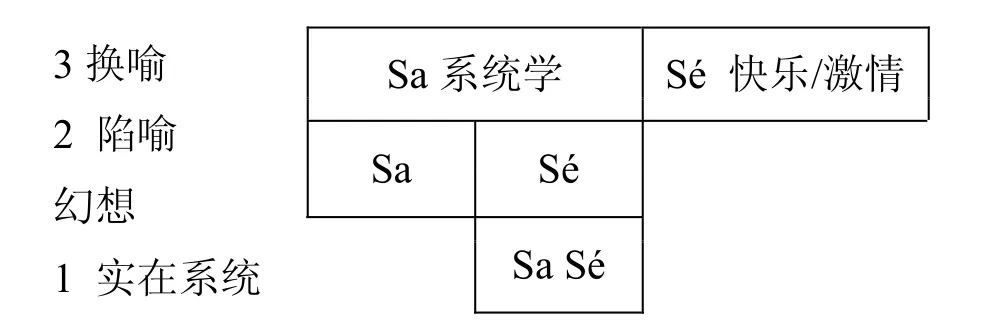

涵指符号学的所指“同文化、知识、历史密切交流,可以说正是因此外在世界才渗入记号系统”,因而“它是意识形态的一部分”。涵指的能指则是第一系统整体所形成的修辞形式,因而修辞学是其能指形式。元语言符号学则是一种“操作程序,它操控着第一系统(所指)。进一步,罗兰·巴特将上述两种分离方式结合起来,构建了自己完整的符号意指系统,如图1。

图1 罗兰·巴特的符号意指系统

在《神话学》《流行体系》《符号帝国》等著作中,罗兰·巴特证明了这一符号学系统的广泛用途。这里仅举一例进行说明:“双排扣西装”在第一系统中意指真实世界中的一种服装,它有自己的实在功能、特点等,那么,时装杂志中对“双排扣西装”的介绍就进入到第二系统。在第二系统中,杂志语言表述的是“双排扣西装”这一概念,它并不意指真实世界中某一件具体的服装。“双排扣西装”在此被抽象化为一个概念,成为杂志语言表述的“对象”(所指),从而与真实的服装脱离开来。杂志语言就成了元语言。杂志语言整体又可能作为一个符号,成为第三系统的修辞学能指。因为杂志语言在表述这一“对象”时带有自己的情绪、偏好等修辞色彩,所以,它可能又意指其他的内容,比如流行。这构成第三系统的涵指。流行的涵指反过来又引导第一系统(真实世界)的消费,因此,涵指的所指具有意识形态功能。[4](44)

巴特在写完《流行体系》这本书后,在前言中称说这本书一出版就已经“过时”了,而且后来还不断地表示它在他自己眼中“失宠”。巴特说这只是一个“科学梦”,提议“谢绝体系”。因为巴特意识到《流行体系》谈的服装只是“写出来的”衣服。它处理流行时,也没有把它当作实践中的社会现象,而只是去分析时装杂志中的流行论述。为了绕过和对象直接面对时所遭遇的困境,巴特透过谈论对象的论述来建构分析对象。这让他意识到:言辞论述不只代表着真实,它也宿命地参与其意义构成。他激进地表达为:“人的语言不只是意义的模范,而且还是它的基础。”由此,巴特推演出两个关系重大的结论:第一,逆转索绪尔的主张(语言学是符号学中的一支):“因此我们也许应该逆转索绪尔的说法,主张符号学只是语言学的一个部分。”如此,语言学不只是符号学的模范,反而是符号学的分析对象被圈定在言辞论述之中。第二,语言并不只是一个前置符码的再现体系;它在真实世界的意义建构过程中,扮演了构成者的角色。对于这样的过程,书写的流行便成为既必要又充分的分析对象:“真实的服装体系从来只是流行为了构造意义所提出的自然地平;在言语之外,一点也看不到流行的整体和本质。”[5](7)

因而,巴特称人文科学的历史是元语言的一个历时面。人文科学的对象不具有客观性和真实性的保证,每门新科学都将表现为一种元语言,人文科学谈论的对象实际上是作为“描述”的对象,是以谈论它的语言形式表现出来的。三级符号学系统揭示了人文科学实质是一套编码与解码的过程。元语言将“对象”转变为概念与实在系统相脱离。涵指是一种有意图的语言,通过操纵直指使得文化成为一套象征系统。

二、米什莱——从幻想中产生科学的典范

既然人文科学不具有客观真实性,而是一套语言的操作系统,巴特在符号学的高峰之作《流行体系》问世后,就认为符号学应该攻击西方文明的语言系统和象征系统。在巴特看来,“西方:从一种宏观以观念形态看:好像一个精通如何傲慢的专家:看重意志,尊崇摧毁、改变、保存等努力;到处实行独断的干预。”[6](244)西方哲学以自鸣得意的傲慢建构关于概念的知识体系,试图将一切纳入哲学的框架对世界做出真理性、普遍性的阐释;宗教以劝人改宗的狂热形成了独断主义、恐怖主义、不宽容、残忍、置人于死地的傲慢;拿起武器支持某一派系从而享有权利的参与意识滋长了政治狂热情绪。西方全部历史叙述等于一部战争和政治历史,在马克思以前便是如此:从希腊人到19世纪,从来没有(历史科学意义上的)一部神话史,意象世界的历史,隐秘活动史。也许只有米什莱,才致力过有关状态、感受的感性历史的书写。

巴特认为,西方哲学的傲慢使我们遗忘了人类对无辜的大自然曾经做过的事情。蜡烛只因为在餐馆里制造浪漫的烛光晚餐才被人记起,米什莱的雄心是归还一切记忆。他拒绝使用概念,因为概念产生于把不同的事物同一化,米什莱抵制概念的方法是想象,想象历史是一个紧紧拥抱的躯体。米什莱笔下的历史躯体汇聚了多血性的全部特征——热量、赤红、裸露、营养过剩。但是一段政治历史,只是为了讲述发生具有历史转折意义的重大事件,塑造改变历史进程的英雄式人物,那些曾经出现过的麦子、雕塑都被遗忘,曾经生存过的个体渺小得犹如一粒尘埃。这种历史的血液是停滞、凝结的,这种躯体是冰冷的、僵硬的。米什莱要以躯体的想象唤醒历史的记忆。在《米什莱》中,巴特列举了米什莱作品中的描写让我们一同想象历史:

一根女人的头发

有一位南方人(工匠,但明了事理)对我说,就抽丝和编织艺术而言,尽善尽美的人类艺术,即我们所追求的理想,乃是一根美丽的女人头发。啊!最柔和的羊绒,最纤细的棉花都无法与它媲美,我们的一切进步只能使我们望着这根发丝,感叹永远不能企及。我们远远落后了,这种绝顶的完美是大自然日复一日地通过游戏造成的,面对它我们只能望洋兴叹。

这根发丝如此纤细、遒劲、耐久,从耳朵传至心脏的一声轻微的音响使它颤动,然而它柔和、热烈、光亮、带电……它是最美丽的人性之花。[7](1155)

分食猎物

(南特敕令废除后,新教徒被褫夺财产)

这是分食猎物,令人想起凡尔塞宫至今仍在的一座阴森的庭院。当年,每逢日间狩猎结束之后,便让饿狗在此地享用碎肉块。庭院不大,可以说相当狭小,相必当年是一个血腥的猿薮,犹如一口供屠宰之用的深井。院内还有一座窄窄的阳台,专供漂亮的女士们从容驻足观赏,一边呼吸馨香的空气。[7](123)

在《昆虫》这段中,米什莱将人类的艺术想象为一根女人的头发,在一根头发上绽放人性之花,令一切进步望尘莫及。在《法国史》这段中,米什莱想象庭院内漂亮的女士悠闲地观赏着饿狗分抢屠宰之物的场景,再现了法国大革命那段血与泪的历史。在巴特看来,米什莱在“吞吃”历史,他把历史“当草来嚼食”。历史未能改变他的幻想,而是通过幻想将历史转化为具有质感的生命体。米什莱为历史缝制了“厚厚的肉制外衣”,创造了一个个固然多血、乳汁丰富的意象,使得历史如同花朵与潮汐周而复始地不断翻新。米什莱不仅通过躯体的幻想产生了历史,也产生了生物科学:

哺乳动物是温顺的种族,同我们一样拥有血液和乳汁,它们与上古时代的猛兽即出自原始泥沼的怪胎毫无关系。鲸鱼是较为晚近才出现的,它们遇到了洁净的水、自由的大海,祥和的地球……

船似的体形为这种生活所固有,它使得母鲸收紧腰围,不会长成妇人的粗壮腰身,那是一种可爱的奇迹,来自于安稳、长坐不起和谐调的生活,一切都化为柔情暖意。这一位,海洋里的魁伟妇人,无论她多么温柔,仍然不得不让一切都服从于与波涛抗争。尽管如此,藏在这副怪面具背后的机体并没有变;形式相同,敏感性相同。外表是鲸鱼,内里依然是女人。[7](133−134)

在米什莱看来,血液是历史的关键物质。同时,血液的最高形式是海洋,海洋产生血液和乳汁。在鲸鱼身上,海洋化为血液和乳汁,鲸鱼是一种神秘而完美的造物,“世界上真正的花朵”,它内里实质是一个女人。通过血液和乳汁,米什莱将世界万物想象为至善至美的化身,是天造地设的神来之物。因而,米什莱不是在研究对象,解剖尸体。他是在享受,享受生命的奇迹,在消除了一切对立的完整世界中找到了亲密无间的相互依存感。因而,巴特称:

米什莱给他提供了榜样:解剖学话语与山茶花之间有什么关系呢?—米什莱说:“一个儿童的大脑,只不过是山茶花奶质的花。”由此,在通过不合常规的列举来写作的同时,便形成了自娱自乐的习惯。难道没有某种躯体的快感可以像芳香的梦境一样使“野樱桃、桂皮、瓦尼拉香草和赫雷斯白葡萄酒、加拿大的茶叶、熏衣草香料、香蕉”进入一种社会逻辑的分析之中吗?难道没有某种躯体的快感可以借助于埃尔泰赖以组成其字母表的“翅膀、尾巴、臀肉、羽饰、头发、披肩、烟气、皮球、拉网、皮带和面纱”的幻觉从一种沉重的语义论证之中解脱出来吗?或者,难道没有某种躯体的快感可以在一种社会学杂志之中加入嬉皮士们穿的“锦缎裤子、挂毡大衣、在不眠之夜穿的长衬衣”吗?[2](112)

西方传统人文科学均是智力运作的结果,用语句化的概念、常用论点、固定说法建立观念体系,这一观念体系为确保其真理性和证伪性,成为经久不衰、无限延续的权力话语,毫无顾忌地强迫别人接受。这种话语是严厉无情的可怕独裁者,享受君临一切的独白乐趣。人们近乎麻痹地重复着这种语言,人的自我感受力被扼杀。米什莱通过想象,将科学与感性意象联系起来。使得历史、自然界中的每一部分都独立、清晰、生动地被吟唱和听闻,世界成为一个众声合唱的完整乐谱。那些侵扰身体的细微感受(嫉妒、惧怕、欲望)直接而明确的被意识、情感的想象力把最微末、最不引人注意的事件读解为危机时刻。躯体被挑逗、情感处于迷醉状态,世间的细微差异都在身上激起了兴奋点。这种科学不需要用逻辑严密、概念明确的语言进行论证,科学也能与山茶花、葡萄酒、野樱桃相比拟,在获得感官享乐的同时,进行智力游戏。正如在一根女人的头发中,一睹人类艺术的精华。

三、傅立叶——实施一种快乐的系统学

巴特认为幻想的科学只能通过语言才能创立。因为人文科学的对象是被“描述”的对象,那么要重建人文科学,必须从语言入手,首先要设法裂解意义系统本身。我们以傅立叶为例,分析巴特如何裂解西方的意义系统。巴特认为傅立叶的言语本身是感性的,被充满爱意的幻想式化了。这种幻想的方式依据的是联想律,而不是聚合关系。傅立叶使用的语言是一套象形文字系统,如椭圆形是爱情的几何式象形文学,抛物线是亲情的象形文学。这种文字以诗意的想象打破了聚合关系,获得了激情。傅立叶以象形文字改变了元语言的操作系统。元语言将对象转变为概念,是按照能指与所指的结合律,遵循区分对立原则。然而,象形文字按照联想律,遵循的是想象原则。我们借埃尔泰的字母表分析傅立叶的象形文字。巴特称埃尔泰应该被誉为符号的奠基人、言语活动的创立人。埃尔泰的女人仅仅是一种数字,一个符号,是字母呈现自身,从词语意义的重负中摆脱出来的形象。每一个字母通过特定的女性形象体现字母精神。在埃尔泰的字母表中,字母将其抽象性给予了女人,女人失去了形象性。巴特称:

埃尔泰创立的这种新对象,这种一半女人一半发饰(或拖裾)的鬼怪,便是字母lettre(该词应该按其本喻来理解)。埃尔泰的字母表在我看来是很杰出的。我们知道,我们的26个字母中的每一个都以其大写的形式是由一个或两个女人构成的(除了几个特例,我们在结束时会谈到),其姿态与配饰根据她们应该形象地显示的和这个女人(或这些女人)所服从的字母来发明。凡是看过埃尔泰字母表的人,都不会忘记。这个字母表不仅以一种相当神秘的方式(这种方式促使我们不停地去记忆这些女人一字母)强化我们的记忆,而且以一种自然的(不可避免的)换喻最终将其意义渗透到埃尔泰的整个作品中:在埃尔泰的任何一个女人(时装的微型形象,戏剧模型)背后,我们都会隐约地看到在形成某种字母的精神,就好像这个字母表是女人身体的自然的、起源性的和内在性的场所,也好像女人只是临时地和在空闲时间才出面以占据戏剧舞台或时装素描那样。[8](115-116)

巴特认为埃尔泰的字母表是个人形式的无休止的隐喻发展:这是真正诗性的途径。该途径不通往话语,不通往逻格斯,不通往(总是组合方向的)系统,而是通往无止境的象征。在埃尔泰看来,痛苦和冷漠都是过分的、极限的垂线:痛苦的东西和使人扫兴的东西,便是过分直、非常直的东西:这是很恰当的心理直觉:垂直线是可以切划的线,它是铁丝、是刀口,它是进行分离性断裂的东西(希腊语中的 schizein[分裂]一词就意味着:劈开)。而曲线是生命的标志。S:这是一个曲态的女人,卧在字母的扭曲之中,而这种扭曲本身也是一种幸福的激动所带来的结果:就好像年轻的身体在某种起气泡的又是光华的原始物质当中游泳,也好像字母整体上就是对于曲线性即生命之线的某种出色的春天赞歌,而Z只是一种书写。

在巴特看来,傅立叶的文字不仅具有埃尔泰字母表的隐喻性,而且具有换喻性。通过换喻,傅立叶创建了系统学,打破了聚合关系,实现了“中性”写作。巴特称“我把中性定义为破除聚合关系(paradigme)之物,或者不如说,我把凡是破除聚合关系的东西都叫做中性。”什么是聚合关系?聚合关系是指两个潜在的项次之间的对立。如在汉语中L和N产生了聚合关系,因为蓝和南意义不同。因而凡有意义的地方,就有聚合关系;凡有聚合关系的地方,就有意义。符号在主动/被动,灵/肉,高/低等聚合体中确立等级、划分类别,将一切纳入喜欢/不喜欢的聚合链,使作品具有强烈的善恶二元论外表,世界呈现超强意指的假自然。聚合关系是世界的简化原则,世界变得清晰而单调,消解了人类活动的复杂性。戴着聚合关系的有色眼镜,我们看到的世界总是呈现黑白两色,只看到玫瑰象征着忠贞,而不见玫瑰的色、香。中性则要破除聚合链,像初次遭遇符号那样,还原符号未经浸染的状态,从而显示个体性、差异性。

傅立叶的系统学即一种扩展的聚合体,系统就是实现的、组合化的聚合体。傅立叶在两项对立间按照联想律插入了许多转化项。如丈夫在文明期的婚姻中幸福吗?对此提出8种理由:不幸的风险、费用、警惕、单调、不育、鳏寡、结亲、戴绿帽。财产呢?不仅有穷人、富人,还有紧张度日者、勉强度日者、宽裕者。在傅立叶看来,幸福/不幸福,穷人/富人这种聚合关系,是文明阶级的谎言和装腔作势,这种简单主义的统一式是对欲望的审查,将无法纳入聚合链的趣味统统加以排除,并确立尊卑、优劣、善恶关系。傅立叶则划分了更多的类别,缓和聚合关系两项间的对立。这些过渡项、转换项即中性类,它连接了不同的领域、趣味、性格,使各项次处于和谐期。

傅立叶不仅通过联想扩展了聚合关系,将一切差异纳入其中,而且颠覆了传统的组合关系,扰乱语言制度。如按社会标准:社会人的身高将达到84法寸或7法尺。傅立叶说:“我并非任意地指出巴黎国王的脚是自然的尺度;它具有此性质,因它相当于抽水泵内水高的第32级。”这种换喻,造成了傅立叶的魅力,将抽水泵和社会人的身高混合起来。傅立叶经常使用这类滑稽的组织段,在单一句子中里把一种极其宏伟的思想和一种极其无谓的东西结合起来。将小甜饼和高度抽象的词语结合起来,如“小甜饼的44个系统”、“供应被委员会谴责的小甜饼”、“被巴比伦委员会接受的小甜饼”。这种错格法通过反修辞学表现热切的激情。修辞学是文明的“偏好”,将一切纳入传统的等级序列中,人们被迫按照语言的陈规说话。语言成为一种权势,成为强迫人说话的法西斯。为了获得享乐,唯有打破语言的陈规,割断与文化的联系。

傅立叶打乱语言的组合、聚合关系,使语言处于混合态,并希望各差异能和谐共处,而不是处于对立的紧张态势中。巴特举例称傅立叶对东方的一个解渴方子非常入迷。这个方子是用蜜糖的冰糖煮水果,接着加饮一些冷水。首先因为它是固体与流质的结合(这就是一种转换类、一种混合类、一种中性类、一种过渡类),其次因为这将糖煮水果提升至一种哲学食品的高度(止渴、止欲的不是单纯物,而是混合物。巴特通过这个例子试图告诉我们,聚合关系两项对立只有相互结合才能满足人类的口腹之欲。傅立叶从对糖煮水果的偏爱发展出和谐期,幻想建立一种混合类的会社制度。这一会社制度就是“Party”:

幻想式:对爱情的一切要求,立即发现一个“主体-客体”供其处置,或者通过强制,或者通过联合;这是理想狂欢的场地,反文明期的幻想式的场地,在此,谁也不拒绝任何其他人,目的不在于扩大伴侣(不是一个量的问题!),而是消除任何否定的伤痛。色情资料的丰富,正因为它是一个欲望而非需要的问题,不是为了构成一个爱情的“消费社会”,而是,构成一个矛盾,真正乌托邦的荒谬,为了使欲望在其矛盾本身中起作用,这就是:持续地充实之(持续地意味着,既是永远地又是永远不充实之;或者,既不又永远:这取决于幻想式涉及的热情和痛苦的程度)。[9](97)

这个“Party”,拒绝了文明所划分的等级秩序,一切差异均得到尊重。不打算纠正、改正、取消一种趣味,不论它多么奇怪,而是相反,对一切趣味加以肯定、强调、认可、合法化。不需要因自身的欲望不被纳入聚合关系的二元对立项而感到压抑,不需要得到别人的“理解”和“承认”,快乐是会社制度的永恒原则。在“Party”中,只有系统,没有聚合,这个系统是以换喻的方式建立的,以幻想的方式相互混合。涵指以聚合关系与意识形态相关,傅立叶则通过系统学通向享乐原则。如此,我们得出一个全新的符号体系:

图2 全新的符号体系

在这个全新的符号体系下:

(3)自然地理学:傅立叶对世界地图施行了一种具有美学性的真正手术。他移到了大洲,移植了气候,“升高”了南美(如同人们升高了胸部),“降低”了非洲,穿透了地峡(苏伊士和巴拿马),更换了城市(斯德哥尔摩取代了波尔多,圣彼得堡取代了图灵),使君士坦丁成为和谐期世界的首都。(4)天文学:“人类被征召来移动和更换星球。”

Ⅲ.相貌学。人类身体的改变:(a)身长:“人类身高每代将增加2到3法寸,男人直到达到84法寸,或7法尺。”(b)年龄:“于是,完满的生命将是144年,精力亦相应增加。”[9](102)

这些胡言乱语中,一些正在被实行,通过农业或城市化来改变气候,开通地峡,改良土壤,把沙漠变为耕地,征服天体,增加寿命,改良种族体质。这便是幻想产生科学的实证。

四、小结

语言本身的危机是深深困挠巴特的难题,他认为西方语言只关注所指而忽视能指,对意义的推崇让语言成为逼迫人说话的“法西斯”。 语言的聚合关系建立了对世界的审查制度,以一种极权主义压制情感,以获得秩序井然、等级森严的表象。由此产生的人文科学作为政治的、意识形态的话语窒息着“个人”话语。使人感到迷失的厌倦无法用言语来形容,情感永远消失了。巴特希望以象形文字冲破西方的语义系统,以诗意的想象而不是概念谈论世界。并通过中性(对差异的尊重)缓和聚合关系两项次间的紧张对立,对抗西方哲学的傲慢。以一种想象的科学,使被历史车轮辗过的个体自行讲述曾经的悲、欢、离、合,使得自然万物转变为至善至美的化身,一切均被还原为血液鲜红、乳汁丰富的珍贵生命。

[1]罗兰·巴特.符号学历险[M].北京: 中国人民大学出版社,2008.

[2]罗兰·巴特.罗兰·巴特自述[M].天津: 百花文艺出版社,2001.

[3]罗兰·巴特.符号学原理[M].北京: 中国人民大学出版社,2008.

[4]谢新龙.罗兰·巴特的符号学体系与叙事转向[J].江西社会科学, 2010(3): 44.

[5]罗兰·巴特.流行体系[M].上海: 上海人民出版社, 2000.

[6]罗兰·巴特.中性[M].北京: 中国人民大学出版社, 2010.

[7]罗兰·巴特.米什莱[M].北京: 中国人民大学出版社, 2008.

[8]罗兰·巴特.显义与晦义——批评文集之三[M].天津: 白花文艺出版社, 2005.

[9]罗兰·巴特.萨德 傅立叶 罗犹拉[M].北京: 中国人民大学出版社, 2011.