英汉经济新闻语篇的衔接手段对比分析*1

赵 芳

(山西大学 商务学院,山西 太原 030031)

一、引言

自韩礼德1976年出版《英语的衔接》一书以来,衔接的理论和实践研究取得了令人瞩目的成就,而且衔接的方式也有了详尽的描述。语篇衔接手段的分析研究已经成为语篇分析的主要内容之一。在我国,许多学者对英汉两种语言的异同尤其是实现衔接的手段进行了研究,其中朱永生将英汉语篇衔接手段的使用异同,以及产生的原因进行了深入的分析。到目前为止,学界普遍认为英汉所采用的衔接手段的种类基本相同,所实现的功能也基本相同,但具体选用手段及使用频率存在着差异。以往的研究对一些具体的语篇类型进行了英汉衔接手段的对比分析研究,比如商务类语篇和新闻类语篇。不同类型的语篇各有其特点,在衔接手段上也呈现出各自的特点。本文通过对英汉经济新闻语篇中衔接手段的使用进行对比分析,希望可以解决下列三个问题:(1)英汉经济新闻语篇的衔接手段有哪些特点;(2)英汉经济新闻语篇所使用的衔接手段是否相同,每种衔接手段使用频率是否存在差异;(3)英汉衔接手段在经济新闻语篇中产生差异的原因。

二、 研究方法

韩礼德和哈桑在《英语的衔接》一书中将英语中出现的衔接手段分为五个大类[1]:(1)照应,可分为人称照应、指示照应和比较照应三类;(2)替代,可分为名词性替代、动词性替代和小句性替代三大类;(3)省略,可分为名词性省略、动词性省略和小句性省略;(4)连接,可分为加合、转折、因果和时间;(5)词汇衔接,可分为原词重复、反义词、同义词、上下义词和词语同现等。1985年韩礼德[2]出版了《功能语法导论》,在这本专著中他对照应、替代、省略和词汇衔接没有做过多的改动,但在连接上放弃了原来的四分法,转而采用了详述、延伸和增强三分法。本文在连接上也采用三分法,研究重点为句际间的衔接手段。

赵宏展[3]认为使用自建语料库针对性强,可在本地机上操作,检索语料时选择自由,易于凸显语言领域特征。初良龙[4]采取了小型自建语料库和大型学习者语料库相结合的办法,将英语本族语大学生语料库作为参考语料进行对比分析。因此,本研究构建了一个小型英汉经济新闻语料库,以人工采集于互联网的真实语料为研究对象。其中英语经济新闻语料采自于BBC新闻频道(news.bbc.com.uk),汉语经济新闻语料采自于搜狐新闻频道(news.sohu.com)。采集涉及关键字七个,包括Chinese Economy中国经济、Stock Market股票市场、GDPGDP、State Revenue财政收入、National Income国民收入、Investment投资,以及Trade Surplus贸易顺差。为了减少语料篇幅对研究结果的影响,笔者对语料的字数进行了限制,筛选出字数在500到700字之间的语料为主要研究对象。其中英语语料25篇,共632句,语料规模达15 000余字,平均每篇为603字;汉语语料25篇,共598句,语料规模达14 000余字,平均每篇为586字。

三、 研究结果

研究结果表明,上文所提及的五种衔接手段在所采集的50个英汉经济新闻语篇中均有体现,其中,英语经济新闻共使用衔接手段735个,汉语经济新闻共使用衔接手段496个。下面将分别讨论这五种衔接手段及其亚类在英汉经济新闻语篇中的使用情况。

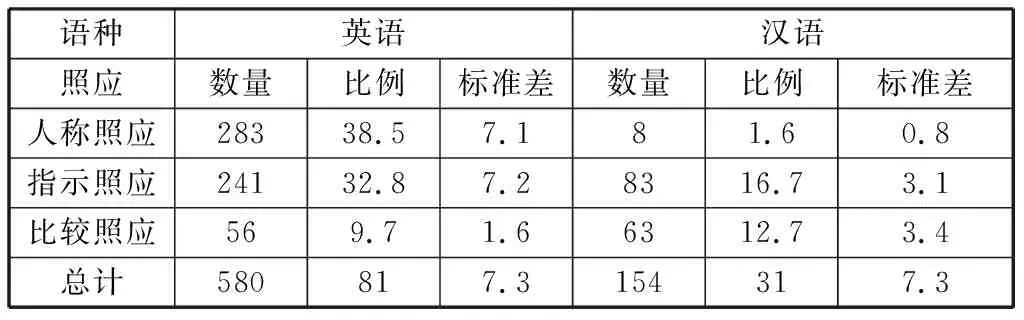

(一)照应手段的使用

从表1可以看出,两种语言所使用的照应类型没有明显的差别,但是英语语篇使用的照应总数为汉语的近三倍。在五种衔接手段中,英语语篇所使用的照应手段占到81%,而汉语的只占到了31%.在照应下属的亚类中,英语语篇中的人称照应和指示照应也明显多于汉语,比例都占到了30%以上,而汉语的则不到20%.朱永生[5]认为这种差别的存在与英语重形合、汉语重意合这一特性有着密切的关系。汉语照应手段的使用相对较少,而英语则由于语法规则的要求必须把指代关系一一表达清楚,所以照应使用得相对较多,这一点在人称照应上体现得尤为明显。英语的人称代词有单复数、阴阳和格的区别,还有反身代词,远远多于汉语的。

表1 照应在英汉经济新闻语篇中的使用情况

(二)替代手段的使用

从表2我们可以看出,英语经济新闻语篇中使用的替代手段明显少于汉语的,25个语篇中仅使用了两次名词性替代,动词性替代和分句性替代均未出现;在五种衔接手段中替代只占到了0.3%,是使用数量最少的衔接手段。在汉语语篇中名词性替代和动词性替代都出现过,而分句性替代没有出现,这一点和英语语篇一致;替代在五种衔接手段中占到了7%,比英语的高。替代在英汉语篇中出现的频率较低是与新闻语篇的写作特点密切相关的。新闻写作的基本要求是准确严谨、简明扼要,客观地对某一事实进行报道,主要手法是记叙。这就限制了替代手段在新闻语篇中的大量运用,尤其是动词性替代和小句性替代。因为动词性替代和小句性替代无论是在英语还是汉语中,主要运用在描写和对话中。

表2 替代在英汉经济新闻语篇中的使用情况

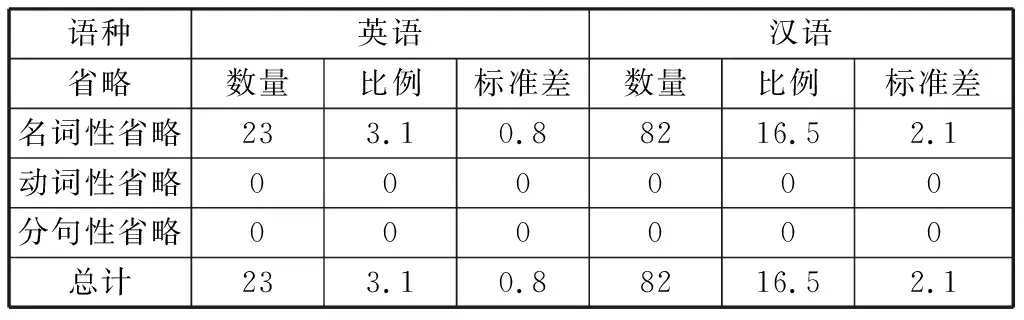

(三)省略手段的使用

如表3所示,英语经济新闻语篇中使用的省略数量明显少于汉语的。两种语言中均未出现动词性省略和分句性省略,名词性省略的出现较为均衡。在五种衔接手段中,省略在英语语篇中占到了3.1%,在汉语中占到了16.5%,英语语篇明显少于汉语语篇。出现这种现象与英汉本身的语言特点有关。英语以形合为主,汉语以意合为主,其根源是东西方文化的差异。申小龙[6]认为,西方民族注重形式逻辑,因而在语言上重形合;而汉民族“天人合一”的思想强调主客体的融合统一,因而在语言上重意合而不重形合。作为意合为主的语言,汉语在表达上富有弹性,许多逻辑关系是靠意义来表达的,主语在后面的句子中可以省略。而作为形合为主的语言,英语在表达上比较条理,语法关系较为严谨,主语是不能轻易省略的。通常情况下,英语主语的省略只能出现在对话之中,而经济新闻语篇中对话出现得很少,所以省略主语的现象极少。

表3 省略在英汉经济新闻语篇中的使用情况

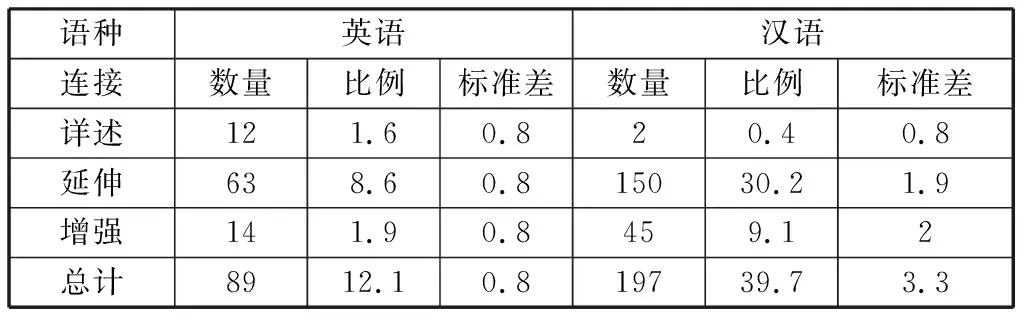

(四)连接手段的使用

从表4我们可以看到,英语经济新闻语篇中使用的连接手段数量比汉语语篇的少。在五种衔接手段中连接在英语语篇中占到了12.1%,在汉语语篇中占到了39.7%,这一点与传统的结论不太一致。传统结论认为英语是形合的语言,注重句间的衔接,语法关系较为紧密。而汉语是意合的语言,注重意义的表达,句间的逻辑关系不如英语紧密。本文分析的经济新闻语篇中没有呈现出英语连接手段多于汉语的特点,这可能是汉语语言呈现的新特点所致。改革开放以来,我国经济文化方面的对外交流程度日渐提高,越来越多的西方文化浸入我们的生活,人们的风俗习惯、思想观念等不同程度的有所西化。语言也受到了影响,形式上更为严谨,逻辑关系更为清晰。所以现在汉语经济新闻语篇中连接手段使用的很多,但是使用频率变化比英语语篇的大,这可能和新闻作者的个人写作风格有关。有些作者较为传统,更加注重语言的意合,而有些作者的语言使用较为西化,使用连接手段相对较多。在本文研究的25个汉语语篇中就有4篇使用的连接手段明显多于其他篇章,这一点和英语语篇的差异比较大。英语经济新闻语篇中三种连接手段的分布比较均匀,不同语篇连接手段的使用情况较为均衡,这也体现出英语语言形合的特点。

表4 连接在英汉经济新闻语篇中的使用情况

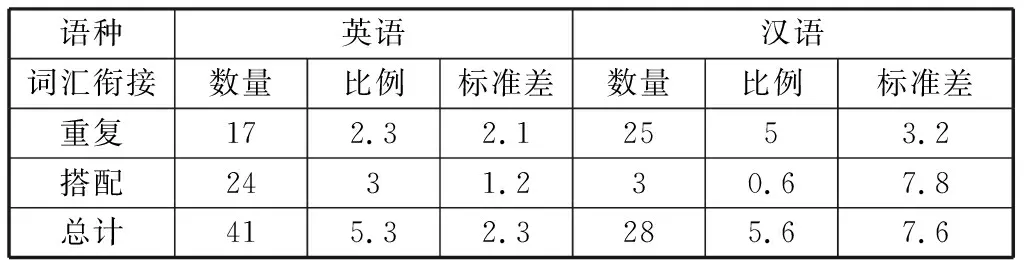

(五)词汇衔接手段的使用

词汇衔接手段在英汉经济新闻语篇中的使用见表5,其中重复手段的运用情况与前面的分析吻合,即英语语篇使用照应手段时,汉语语篇可能使用原词重复的手段,从而使得汉语语篇中原词重复这一手段的运用多于英语的。而词语搭配的情况则相反,在英语经济新闻语篇中这种手段的运用多于汉语语篇的。

表5 词汇衔接在英汉经济新闻语篇中的使用情况

四、结果讨论

通过以上分析我们发现五种衔接手段在两种语言的经济新闻语篇中均有体现,其中英语语篇使用了735个衔接手段,汉语语篇使用了496个衔接手段,英语语篇所使用的衔接手段明显多于汉语的,是汉语语篇的1.5倍。而且这些衔接手段及其亚类在英汉语篇的使用频率及分布状况上有所差异。(1)在照应类型上两种语言没有明显的差别,照应下属的亚类中,英语语篇中的人称照应和指示照应明显多于汉语的。(2)在替代、省略和原词重复的使用上英语语篇明显少于汉语的,产生这种差异的根源是东西方文化的差异。西方民族注重形式逻辑,因而在语言上重形合;而汉民族“天人合一”的思想强调主客体的融合统一,因而在语言上重意合而不重形合。产生这种现象也有文体的因素。新闻语篇尤其是经济新闻语篇常常用较短的篇幅客观完整地报道某一事实,须交代清楚人物、地点、时间、事件、原因等,语篇结构容易松散,需要借助各种衔接手段来实现语篇的衔接与连贯,因此英语和汉语经济新闻语篇使用以上三种衔接手段的总数都比较多。(3)在连接手段的使用出现了英语语篇少于汉语语篇的现象,这和新闻文体特点有关。为了突出新闻报道的及时性和全面性,记者需要在尽短的时间内发出尽量多的信息,因此没有太多的时间进行语言上的推敲,所以英语经济新闻中的句子偏长,结构比较松散,使用的连接手段没有普通语篇多;而且汉语近些年来呈现出欧化的特点,文章越来越注重逻辑结构的清晰构建。

五、结语

综上所述,英汉经济新闻语篇在衔接手段上既有相似之处也有差异。了解这些相似之处和差异对于英语教师有着重要的意义,在英语专业的报刊选读课程上更多地讲述衔接手段在经济新闻语篇当中的应用特点,对于学生今后的经济新闻阅读将会有积极的作用。但是由于本文分析的衔接点有限,有些点分析得不够细致,有待今后对衔接手段做进一步深入细致的对比分析。

参考文献:

[1] M.A.K.HALLIDAY & RUQAIYA HASAN.Cohesion in English[M].London:Longman Press,1976.

[2] M.A.K.HALLIDAY.An introduction to functional grammar(second edition) [M].London:Longman Press,1985.

[3] 赵宏展.小型翻译语料库的DIY[J].中国科技翻译,2007(2):31-35.

[4] 初良龙.工科院校学生英语议论文写作中转折连接词使用研究——基于自建语料库的分析[J].外语界,2011(5):10.

[5] 朱永生.英汉语篇衔接手段对比分析[M].上海:上海外语教育出版社,2001.

[6] 申小龙.语文的阐释[M].沈阳:辽宁教育出版社,1992.