青少年学生体育生活方式的现状调查与改进策略

2011-12-29 00:00:00吴冰杨双燕

教学与管理(理论版) 2011年4期

体育生活方式是指在一定社会条件的制约下,社会中的个人、群体或全体成员为一定价值观所指导的满足多层次需要的全部体育活动的稳定形式和行为特征[1]。良好的体育生活方式本身就是一种积极的生活方式,是健康生活方式的一部分,它对增强体质、促进健康有着不可或缺的意义。

学生体质健康调研结果表明:近20年来中国青少年体质正持续下降,表现为营养过剩导致的体力衰退,因体能下降伴生的心理发育不良和很多疾病,青少年的身心健康问题正成为社会关注的热点。本课题采用文献资料搜集、访谈、问卷调查等方法,随机抽取南京市城区七所中学共计1200名初、高中学生,对他们的体育生活方式现状进行问卷调查,我们共回收有效问卷1152份,其中初中男生290人,初中女生285人,高中男生294人,高中女生283人,有效率为96%,期望本次调查对探寻增强青少年体质健康的有效途径有所增益。

一、调查结果及其分析

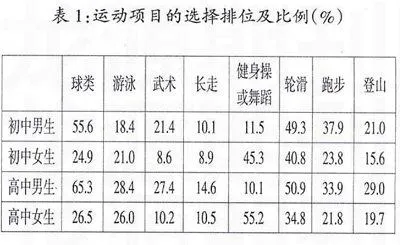

1.经常参加的运动项目

对“你经常参加体育锻炼的项目”调查显示,男女生在选择项目上有差异(p<0.01)见表1。男生排在前三位的运动项目是球类、轮滑、跑步;女生排在前三位的是健身操或舞蹈、轮滑、球类。从项目选择上男生喜爱活动量大、在开阔场地进行的竞技、对抗性较强的球类等运动,而女生喜爱运动负荷中等、艺术感强的健身操项目,反映出鲜明的男女中学生不同的心理、生理特点。因此在体育教学及课余活动的安排中应充分考虑学生相关的需求和兴趣,鼓励学生掌握多种健身技能,增强锻炼积极性,树立正确的健身价值观。

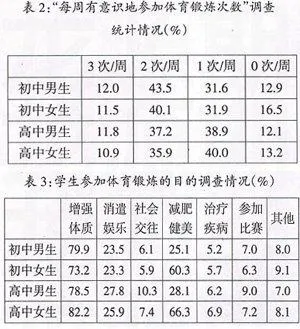

2.锻炼的频率和场所

在“您认为体育锻炼是否很重要”的调查中,有86.7%的学生认识到体育锻炼的重要性。但对有意识地参加体育锻炼次数(不包括体育课,每次半小时以上)的调查发现(见表2):每周锻炼3次以上的比例最低,从不锻炼的其次,大多数学生每周锻炼1~2次,男生锻炼频率比女生高(p<0.01)。以当前学生的这种锻炼状况离“每天锻炼1小时”的要求相去甚远。学生从主观意识上认同体育锻炼能增强体质,在实践中没有自觉行动,出现了主观意识与客观行为倒挂的矛盾现象。

体育锻炼场所排在前三位的是:学校运动场(63.3%)、免费的运动场馆(24.9%)、空地(13%);参加锻炼的形式,87%的学生以体育课为主。调查显示,青少年的锻炼比较依赖体育课,对于课余的自主锻炼意识不强。而体育课未能有效地发挥其健康功能是造成青少年体质下降的一个重要原因:学校体育课堂常规、课的结构松散、运动负荷执行力不强等直接导致了体育教学质量的下降。而淡化运动技术以及教学和锻炼内容的不合理则降低了锻炼的效果,也是造成学生体育锻炼缺失的重要因素[2]。因此为了增强学生体质,一方面要进行教学内容和形式的深入改革,使有限的课堂教学取得实质效果;另一方面,应加强学生课余健身活动的组织和指导,拓展锻炼时空,获取更多、更丰富的锻炼形式。

3.锻炼的目的

参加体育锻炼的目的排在前三位的是:增强体质、消遣娱乐、减肥健美(见表3),可见学生都能充分认识到体育的增强体质的本质功能。此外,体育的其他功能也有待于体育教师在教学与活动中进一步延伸,将锻炼的近期目标与终身体育的长期目标相结合,以其丰富多彩的形式展现给学生,以体育深厚的内涵激发学生内在的健身需求,促进他们积极参加体育锻炼。

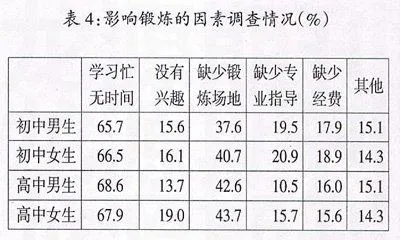

4.影响锻炼的因素

从表4可知:学习忙、无时间和无场地、缺少指导、无兴趣、无经费等成了目前影响学生锻炼的主要因素。这些主客观原因的存在,比较清晰地反映出了学生锻炼习惯的认识性和实际行动出现较大的反差的疑问。另据调查,获取体育知识的途径排在前三位的是:体育课、报刊杂志、同学和朋友;而在体育消费上,每月无消费的比例为47%,50元以上的仅占9.3%;在体育消费上男生体育消费大于女生(p<0.01)。因此,加强对场地器材的投入,给学生更多运动的时间和技术的指导以及引导学生正确的体育消费等应成为今后体育工作的关注点。造成男生锻炼频率和体育消费均高于女生的主要原因是因为此阶段的青少年学生正处于生理和心理的发育高峰期,同时社会对性别角色的期待不同,使得男生在个人的成就感和个人的体会上比女生来得更强烈[3]。因此对女生的体育行为应予以更多的关注,从课程设计、课余引导、家庭支持等方面采取相应措施,激励女生积极参与锻炼活动。

二、结论与改进对策

1.结论

调研结果表明:目前城区青少年学生体育生活方式面临较为严峻的现实:绝大多数中学生能认识到体育锻炼对增强体质的重要性,但出现了认识性和实际行动反差较大的现象;男生锻炼习惯比女生好;锻炼项目的选择上男生主要偏爱球类、轮滑、跑步,女生主要倾向健身操或舞蹈、轮滑、球类,表现出男女中学生不同的心理、生理特点;锻炼场地选择主要是学校运动场、免费的运动场馆和空地;学习忙、无时间和无场地、缺少指导是目前影响学生锻炼的主要因素;参加体育锻炼的目的主要是增强体质、消遣娱乐、减肥健美;学生获取体育知识的途径及锻炼的形式均以体育课为主,表现出对体育课的依赖,自主锻炼意识不强。

2.改进对策

(1)以阳光体育活动为契机,进一步推进课程改革

以阳光体育活动为契机,进一步推进课程改革。首先,要以学生发展为中心重视学生的主体地位。在构建课程体系的时候,要特别关注学生全面发展的需要和健康的情意体验是否得到满足,教师在组织体育教学活动的全过程中,要特别关注学生在学习活动中的主体地位是否得到充分体现,学生主动、全面发展的教学理念是否真正落到实处[4]。其次,在教材内容的选择上,根据青少年的身心特点选择一些娱乐性和健身性、时尚性比较强的项目,如:轮滑、体育舞蹈、体育游戏、跆拳道等项目,这些项目目前在社会上的普及度很高,学生在心理上容易形成共鸣,这种心理会促进学生在课余的时间积极地去参与,因此易形成持续的锻炼习惯,养成一种良好的体育生活方式,为终身体育奠定扎实的基础。

(2)培养学生正确的体育价值观

价值观在体育生活方式中占据着核心地位,体育生活方式的差异实质上就是价值系统的差异。体育价值观的形成源于人们对体育的需要及由需要引起的体育价值取向,因此学校体育工作应以体育价值观的形成作为基础教育[5]。例如体育教学应建立科学合理的课程考核评价体系,变终结评价为过程评价,将运动过程与结果相结合,考核与评价指导相结合;变惩罚为激励,将个体间的横向比较尽可能转变为自我比较;变课堂考核为课内外一体化,将课余体育锻炼纳入学生体育评价的范围,拓展锻炼时空,充分调动学生课余主动锻炼的积极性。

(3)加强对家长和任课教师的体育健康观培养

在学校里,任课教师是学生崇拜的偶像,学习的楷模。教师的行为表率是对学生养成良好体育生活方式的有效参照物。而父母是子女的第一任老师,家庭生活是他们成长的重要基地,父母的教养方式、家庭环境与学生的体育锻炼观念的养成都有很大的关系。美国的中、小学校非常重视对家长和所有任课教师的体育健康观念的培训,指导家长、教师和孩子怎样通过体育互动,而中学、大学、职业队队员和球迷的互动形式更多,球迷和球队的感情很深,氛围火热,青少年在成长过程中受这种环境的影响,运动成为他们业余生活重要的一部分[6]。因此,加强对家长和任课教师的体育健康观念培训工作,让任课教师和家长成为学生体育锻炼的引路人势在必行。

(4)营造一个家庭、社会、学校、自我的锻炼氛围

努力营造重视青少年体育锻炼的社会舆论环境,大力宣传和普及科学的教育观、人才观、健康观,加大对群众性学生体育活动的宣传报道,营造一个“全民参与健身的健康生活方式”的氛围。如:在校园里,开展多种形式的体育活动,对学生的锻炼实践予以积极的肯定和尊重,昭示一种追求健康、崇尚健身的良好社会风尚、校园文化和个人精神;家庭的成员也要积极地参与体育锻炼,对青少年进行良好的示范和积极影响。同时,社区体育的器材设施要免费对学生开放,让他们有锻炼的场所。只有达到家庭、社会、学校和自我的统一,才能更有效地促进学生良好体育生活方式的形成。

参考文献

[1] 苗大培.论体育生活方式.天津体育学院学报,2000(3).

[2] 张庆文.影响上海市中学生体育锻炼行为缺失的因素.上海体育学院学报,2009(2).

[3] 周丽君,LarryD.Hensley.中美青少年参加体育活动影响因素的比较研究.北京体育大学学报,2008(9).

[4] 陈志丹.“阳光体育运动”与学校体育教学改革研究.教学与管理,2008(24).

[5] 毛淑芳.如何构建青少年健康体育生活方式.体育世界,2009(9).

[6] 马新东,刘波,程杰.美国青少年体质研究探析及对我国的启示.体育与科学,2010(1).

(责任编辑白文军)