中学生数学自我监控能力及其培养的调查

2011-12-29 00:00:00王能群

教学与管理(理论版) 2011年4期

一、数学学科自我监控能力研究综述

元认知是美国心理学家弗劳威尔(Flavell,J.H.)于上世纪70年代中期提出来的一个新概念,简单地说元认知就是关于认知的认知。弗劳威尔把元认知分为元认知知识和元认知体验两个方面。元认知知识是指人们具有的关于认知活动的一般性知识,它是通过经验积累起来的关于认知的陈述性知识和程序性知识;元认知体验是人们保持和从事认知活动时产生的认知和情感体验。元认知体验和元认知知识是相辅相成的,它们共同实现着对认知过程的监控和调节。从上世纪70年代未至今,美国心理学家斯腾伯格(Sternberg,R.J)提出并发展了一种新的智力理论——智力的三重结构理论。他把认知成分分为三大类:元成份、操作成分和知识习得成份。在斯腾伯格看来,三种信息加工成分中最高级也是最重要的成分就是元成分。元成分是用来执行计划,做出决策和实行监控的最高水平的控制过程。元成分在功能上等同于元认知。因此,元认知的实质就是人的自我意识、自我控制和自我调节,亦即人的自我监控。上世纪80年代以来,国内外学者如董奇等又从宏观上对自我监控与智力等方面进行了系统的研究,并取得了不少有价值的研究成果。许多研究者还发现,采用适当的教学与训练能大大提高学生的元认知水平,促进他们的思维和智力的发展,从而提高学业成就。心理学家确信元认知在教育领域具有十分重要的实践意义和应用价值,在正规教育失败的地方,元认知可以取得成功,而且,元认知也一定可以成为学校教育的直接目标……1998年以来,章建跃等学者针对数学学科的特点,对中学生数学学科自我监控能力结构及其发展规律进行了系统的研究,并首先提出在数学能力结构中引进自我监控能力的想法。近20多年来,对元认知研究的现状来看,我们发现从宏观上研究的较多,从学科研究入手的较少;在理论上探讨的较多,但在教学实践方面探讨的较少;源于思辨的结果较多,但实证的较少;结合行为领域和记忆、阅读方面的研究较多,但结合数学学科的较少。本文拟从对我国中学生数学学科自我监控能力与数学学业成就的相关性研究入手,具体地分析中学生数学学科自我监控能力的现状,深入地探讨数学学科自我监控能力的特点,并在数学学科的实践层面上研究如何通过课堂教学培养学生的数学学科自我监控能力。

二、中学生数学学科自我监控能力同数学学业成就的相关性调查研究

1.中学生数学学科自我监控能力同数学学业成就的相关性调查与结果

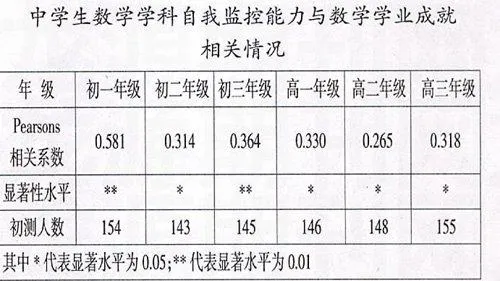

我们借助自编的《中学生数学学科自我监控能力问卷》,对泰州市普通和重点初、高中以及职业学校(包括泰州中学、泰州市四中、泰州市民兴中学、市二中附中以及泰州市第一职业中学等)的891名学生,从2005年9月至2007年元月进行了为期17个月的追踪调查。我们以学生在这段时间内的重大考试成绩的均分作为其数学学业成就指标,把通过调查问卷测得的成绩作为数学学科自我监控能力的量化指标,以年级为单位,运用社会学统计软件包SPSS10.0,计算其Pearson积差相关系数。结果如下表所示,均显示了显著的正相关。

我们总结了调查问卷,并结合访谈得出如下几个结果:

(1)同年级不同班级学生数学学科自我监控问卷的总体平均测试成绩之间无显著性差异。

(2)从对初一年级至高三年级学生数学学科自我监控问卷的总体平均测试成绩来看,大致呈现出随着年级的升高而非连续的缓慢上升之势(分别从最低分151.77,方差16.25到最高分158.34,方差18.10),但无显著性差异。

(3)在中学生数学学科自我监控能力的发展上,不同的年级学生之间显示出了不平衡性。其中在计划性、意识性、执行性水平方面表现出随年级升高而升高的趋势,且差异性显著;准备性与补救性水平方面总体上呈现随着年级上升而提高的态势,但较为平缓,且无显著性差异;在反馈性、方法性和总结性水平方面几乎同年级的高低无关。

2.结果分析与建议

经研究我们得出如下几个结论。

(1)从总体上看,相同年级的学生在数学学科自我监控水平上基本处于同一层次,这同我国学生按年龄段入学编班学习,并在宏观上其认知发展水平处于同一层次有关。

(2)从初一至高三年级学生总体数学学科自我监控水平的变化趋势来看,说明了中学生数学学科自我监控能力虽然有随着学生年龄和认知水平的提高以及相关知识的增多而呈现出一定的细微上升趋势,但总体上变化不明显,且学生多属于不自觉的状态。这也间接地说明了当前中学数学学科自我监控能力的培养仍是一个薄弱环节,因此要引起我们的高度重视。

(3)中学生数学学科自我监控能力中的某些方面(如计划性、意识性和执行性等)有随着个体的成熟而逐步缓慢提高的迹象,但在另外一些方面(如方法性、反馈性和总结性等)同个体成熟几乎无明显的正相关。这进一步说明了数学学科自我监控能力需要教师专门培养。

三、数学学科自我监控的特点

1.数学学科自我监控是一种复杂的、系统的综合自我监控

高度抽象性是数学知识区别于其他学科知识的根本所在。数学学习过程本质上是一种认知活动过程。其间包含了一系列复杂的心理活动,这些心理活动中,一类是有关情意方面的,如动机、兴趣、态度和意志;另一类是有关学习的认识过程本身的,如注意、感知觉、记忆或编码以及思维等信息加工过程,总体上讲,数学学习就是借助于上述两类心理活动完成的。然而越是抽象的材料,学习起来就越困难,就越离不开个体的自主调控,因此不难看出,数学学科自我监控实际上就包含了注意的监控、记忆或编码的监控、理解和思维等信息加工过程的监控、情意和动机的监控以及上述诸类监控组成的系统内部要素之间的监控等,所以,数学学科自我监控通常就是一种多维度的、复杂系统之间的综合自我监控。

2.数学学科自我监控还具有自我监控体验的“滞后性”或“暂时缺失性”

按心理学家的研究,人类自我监控的静态结构包括自我监控知识、自我监控体验和实际自我监控,其中自我监控知识是背景,自我监控体验是动力,实际自我监控是行为。这里所说的数学学科自我监控所具有的自我监控体验的“暂时缺失性”或“滞后性”主要包含以下两层意思。

其一是指整个数学学习过程中,主体预期的“暂时缺失性”或“滞后性”。按加涅(Gagne,R.M.)的学习与记忆的信息加工模型,人类的有效学习是由操作系统(其中包括瞬时记忆系统,工作记忆系统,长时记忆系统和反应生成系统)、执行控制和预期这三个内部系统协同活动并与外界环境相互作用的结果。其中执行控制就是主体对信息加工过程的自我监控,而预期就是情意和动机监控。但数学学习并不完全等同于其他学科的学习,尤其是在预期这个环节,它既不可能像物理或化学学科那样总能产生令学生感兴趣的激励动机;也不可能像社会领域中部分类型的学习那样在达到预期的目标后较容易带来情感满足,比如:当主体出于学好数学的动机激励,在整个学习过程中进行了必要的自我监控,但由于数学学习的复杂性,这种监控的实际效果短期内并未出现,这时主体就达不到预期的目标,我们称这种现象为预期的“滞后性”或预期的“暂时缺失性”。

其二是指在微观的自我监控过程中,自我监控体验的“暂时缺失性”或“滞后性”。由于数学学习材料的高度抽象性和复杂性,常常使得学习者一是根本不知道自己在数学学习中是否真正懂得了某理论或法则、定义的真正含义;二是尽管知道了自己在某一方面的不足或偏差,并采取了实际自我监控,但并没有立即产生预期的效果,因而也就产生不了一定的自我监控体验。所以无论上述哪一种情况之下,自我监控过程中情感激励都不一定发生,出现了主体自我监控系统中的动力缺失和不平衡状态,从而影响了主体数学学科自我监控过程的循环往复。这种现象的存在性在我们与学生的访谈中也都基本上得到了证实。

3.数学学科自我监控主要是一种认知监控

数学学习虽然从总体上讲是借助于情意和认知这两种心理活动完成的。但从主体参与的监控过程来看,数学学习由于更多的是出现了这种预期的“暂时缺失性”或预期的“滞后性”,所以主体在自我监控过程中的情意或动机监控难以发生,故数学学科的自我监控其实更多的是一种认知监控或信息加工过程的监控。所谓认知监控是指主体在认知过程中或信息加工过程中的自我监控;它是把认知活动作为对象时,主体进行的自我监控。它不同于人类一般自我监控过程中,主体在产生自控行为前,必须进入的认知监控过程,因为这种认知监控过程只是人类自我监控过程中的一个环节而已。

综上所述,数学学科自我监控主要是一种复杂系统之间的、具有自我监控体验“暂时缺失性”或“滞后性”的综合认知监控。数学学科自我监控的上述特征决定了中学教学必须采用特殊的方式方法才能在培养学生的数学自我监控能力方面取得预期的效果。

四、中学生数学学科自我监控能力的培养

中学生数学学科自我监控能力的培养主要属于认知监控能力的培养,其主要方法也遵循一般认知活动自我监控能力的培养方式。如:直接指导式、交互教学式、合作学习式和概念图教学式等。但教学中教师还应根据数学学科自我监控的特点,兼顾到以下几方面的内容。

1.重视数学学科自我监控知识及策略的建构

由于数学学科自我监控是一个复杂的、系统的、综合的自我监控过程,从数学学习过程来看,它主要包括数学阅读和理解自我监控、记忆和表征自我监控以及知识的迁移和保持自我监控等;从知识的分类看,有概念学习中的自我监控,有法则定理学习中的自我监控,有数学技能学习和问题解决中的自我监控,所以中学生数学学科自我监控能力的培养几乎很难用简单的几个模式、方法就能包罗万象。我们认为正确的培养方法应该是重视对学生自我监控知识和策略的建构,因为学生数学自我监控行为的发生,必须要以自我监控知识为依托,教师要明确地向学生阐述各类自我监控的知识和策略。这是培养学生数学自我监控能力中不可或缺的关键步骤。

2.重视具体的学习和思维过程中可操作的小型理论和模型的建构

数学学科自我监控能力的培养既然是一项复杂的、系统的综合过程,我们在研究和教学过程中,就不能再笼统地提出某些教学原理和原则,而应该是针对课堂教学或具体的学习与思维过程,如数学阅读和理解、记忆和表征、迁移和保持等内容构建一些小型的、可操作的理论与模型,提出详实而系统的学习方法,这样才能真正有助于课堂教学。而且这种做法也是一种国际潮流。

3.数学学科自我监控能力的培养要遵循从低级到高级、从单维到多维的渐进过程

数学学科自我监控所具有的复杂性、系统性和综合性还决定了学校在对学生的培养过程中要遵循从低级到高级、从单维到多维的培养次序,否则只会收到事倍功半的效果。比如:教师首先从指导学生纠正解题中的计算错误、数学学习中的记忆技巧等只是针对实践活动系统中的某一个方面或某一内容的自我反馈和调节开始,然后再逐步过渡到像数学理解和迁移以及数学问题解决等需要个体从多个角度或侧面去实施综合自我监控的实践活动的培养。同时,教师也要注意促成学生努力从任务指向型的自我监控到成长型的自我监控的序列方向发展。所谓任务型的自我监控是指对实践任务、工作方法和策略等任务操作因素进行的自我监控;成长型的自我监控是指个体通过实践活动,发展自己的个性、观念和能力,促使自己心理和谐健康成长和发展的自我监控。比如:教师可以利用具体的教学情境,如在列方程解应用题时,通过指导学生找出等量关系等,让其先得到有明确目标的任务型自我监控的锻炼,然后再逐步过渡到对数学活动的交往监控、数学学习习惯监控以及数学学习效果评价与管理监控等方面。

4.数学学科自我监控能力的培养应主要从培养学生的习惯养成入手

由于数学学科自我监控具有自我监控体验的“暂时缺失性”或“滞后性”,这就经常使得学生在自我监控行为过程中,由于动机和情感激励的缺失而出现不连续甚至间断,从而很难达到自动化的程度,因此数学学科自我监控能力的培养应该主要从学生的习惯养成入手。比如:教师可将活动的基本技能,如解题技能:(1)弄清问题、(2)拟定计划、(3)实现计划、(4)回顾)。阅读技能(SQ3R,其中SQ3R分别表示Survey,Question,Read,Recite,和Review的首字母)等等分解成若干有条理的、可执行、易操作的小步骤,而且使用简练的词语来标志每个步骤的含义然后通过课堂教学让学生按此进行活动,并经过反复练习使之自动化。数学学科自我监控能力的培养是一项复杂的系统工程,它需要教师长期地指导和培养,只要我们勤于思考,深入钻研,尤其是重视现代教学技术对中学生数学学科自我监控能力培养实践的实验研究,并及时总结经验,就一定能提高我国数学教学实践和研究水平。

参考文献

[1] 董奇等.自我监控与智力.杭州:浙江人民出版社,1996.

[2] Flavell,J.H.,Cognitive Development,1985.

[3] Biggs,J.B.,The Role of Metalearning in Study Process.Britiain Journal of Educational psychology;1985,55.185-212.

[4] 章建跃.数学学科自我监控能力研究.心理发展与教育,1998(4).

[5] 章建跃.中学生数学学科自我监控能力的发展.中国教育学刊,2000(4).

[6] 波利亚.怎样解题.北京:科学出版社,1985.

(责任编辑刘永庆)