徜徉在音乐艺术的长河里

2011-12-29 00:00:00杨川美

小学教学研究 2011年1期

《西藏风情》这一课是根据苏教版音乐教材第八册中的《我的家在日喀则》改编而成的。原教材的编写意图是通过演唱歌曲、学敲藏鼓来了解西藏、感受西藏的歌曲风格,激发学生热爱民族音乐的情感。显然,要实现这一目的,仅凭教材提供的素材是远远不够的。于是,在设计本节课时笔者基于以下几个问题展开思考:1.如何围绕教学目标整合资源?2.如何凸显学生学习的自主性?3.如何遵循音乐的认知规律引领孩子认识、感受音乐?4.组织怎样的体验活动才不会泛化为形式而深入孩子的内心?

通过重新把握教材,合理开发整合相关资源,认真研究学生的已有经验和现实需要,确定了如下教学目标: 1.通过听、唱等体验活动,感受西藏歌曲高远、绵长、激越、奔放的风格特点;2.引领学生结合自身已有的知识经验思考这一特点的形成因素;3.通过对《我的家在日喀则》这首歌曲的编排处理和演唱,进一步感受和表现藏族歌曲的特点,提升孩子的音乐素养。

现提取以下五个主要片段介绍本课的教学:

片段一:欣赏引入,营造审美意境

师:今天老师带来了几首非常动听的歌,让我们一起来欣赏。

播放《走进西藏》《青藏高原》《朱穆拉玛》片段,

师生投入地欣赏。

师:你们发现这三首歌都是歌唱哪里的?带给你怎样的感受?

生:这三首歌都是歌唱西藏的,非常热情。

生:很辽阔、奔放。

师:是呀,那高原激越的旋律,听着听着,仿佛就被带进了壮阔的雪域、无边的草原。这堂课就让我们随着歌声一同走进美丽的西藏。

评述:美妙的旋律、动听的歌曲,再辅以优质的音响和画面,使课的一开始就铺上了一层绚丽的审美色彩,此时音乐与情境有机对接、呼应,情感随之催生。孩子们如痴如醉,个个沉浸在美妙的歌声里。

片段二:听唱结合,感受藏歌特点

师:谁知道西藏位于我国的哪里?

生:西南部。

师:对于西藏你们还了解些什么?

生:西藏的平均海拔很高,约4000米,被称为“世界屋脊”。

……

师:除了刚才欣赏的三首歌,你们还知道哪些西藏歌曲?能不能唱几句?

生:《我的家在日喀则》《家乡》。

师:老师也准备了一首藏族歌曲《北京的金山上》,想听吗?

掌声响起。

老师感情真挚地演唱。

又一次掌声响起。

师:藏族有一位非常著名的女高音歌唱家,她的歌声曾经响遍中国的每一个角落,知道她的名字吗?

生摇头。

师:她叫才旦卓玛,今天我把这位慈祥的卓玛奶奶“请”到了我们的现场,她还要为我们演唱原汁原味的藏族歌曲呢!

播放《翻身农奴把歌唱》。

评述:从孩子的已知经验出发,逐渐积累,层层深入,充分激发孩子对藏族歌曲的兴趣,感受藏族歌曲的特点。

片段三:自主探究,分析藏歌特点

师:通过刚才的欣赏,以及老师和同学们的演唱,你觉得藏族歌曲给你留下了怎样的印象?

生:音很高,而且很长。(老师板书:高远、绵长)

生:好像直着嗓子唱的。

生:很热情奔放。(老师板书:热情奔放)

师总结:这就是藏族歌曲的特点:高远、绵长、热情奔放。

师:那么为什么会形成这样的特点呢?我们能不能结合已知的西藏地理风貌、风土人情讨论讨论,做个小小分析家,谈谈你们的想法呢?

生拿出课前查找的资料,小组内边学习边讨论。

生:我以为,因为西藏有很多的高山,在山上,人们互相对话必须放开嗓子才能让对方听见,特别是不在一个山上的话就喊得更响,所以他们的歌声显得高亢、悠远。

生:我想西藏的海拔最高,那么就离太阳的距离最近,太阳照下来火辣辣的,所以西藏人的性格也是火辣辣的,唱的歌也就特别热情奔放。

生:西藏气候寒冷,常常要喝烈酒来取暖,所以人的性格被酒精熏得粗犷、豪放。

生:所以乘着酒兴歌声就更加奔放……

师:听了同学们的发言让我想起这样一句话:一方山水养育一方儿女。是西藏壮阔的雪域、无边的草原、火辣辣的太阳孕育了勤劳善良、热情奔放的藏族人民,进而创造出了独特的藏族歌曲。

评述:通过多种形式的体验活动,学生对藏族歌曲风格特点的初步认识已建立。但学生仍处于一种“知其然”而“不知其所以然”的朦胧状态。这时,教师因势利导,通过富有激励性、挑战性的设问来启发、诱导、点拨,孩子们思维活跃,讨论激烈,充分历经了一个愉悦、自主、生成性的过程,藏族歌曲的风格特点及形成原因水到渠成,浓郁的文化气息也由此渐渐地弥散。当然藏族歌曲的风格特点及形成原因不是小学生三言两语就能分析、概括得了的,但是鼓励孩子用现有的智慧大胆探索,大胆表达探索的结果,肯定孩子的有效探索是非常重要的教育,更是可贵的教育。

片段四:合作创造,表现歌曲风格

师:你觉得《我的家在日喀则》这首歌曲中哪一句最具有高远绵长、激越奔放的风格特点?应该如何唱好它?

生:是节奏最舒展的那句。我认为七拍的长音要唱得饱满。

生:要表现出藏族人民的乐观。

生:下滑音要干脆有精神。

师:你能示范一下吗?

学生评价,教师指导演唱:

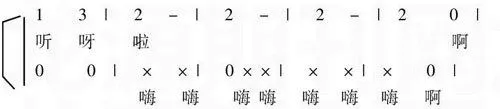

1 3| 2 -| 2 -| 2 -|20 |

听 呀啦 啊!

师进一步启发:除了气息悠长,声音饱满外,还能为这个长音配上些什么衬词,使这句更加激情豪迈?

在教师的启发下形成方案:

生在教师的指导下进行音乐实践和制作。

师:除了在这个地方加上衬词外,还可以在哪里配上衬词?

……

评述:美国教育哲学家埃里奥特说:“表演者的理解力不是通过他(她)对自己的所为做出的叙述来展现的,而是通过他(她)的表演行动的成果质量以及表演行为得以展现的。”的确,儿童的音乐素养(对音乐的理解力、表现力等)是通过表演来呈现和提升的。以上环节中,教师恰到好处地创设实践、制作音乐的情境,让孩子们在自主、合作、创造、习练的过程中表现藏族民歌的风格,从而提升音乐素养。

片段五:趣味练习,检测学习效果

师:今天我们随着音乐一起来到了美丽的西藏,唱了西藏的歌,跳了西藏的舞,为了检测大家的学习效果,我带来了几道趣味题:

1.藏族有一位著名的女高音歌唱家,她是

A.得得玛B.才旦卓玛C.关牧村

2.下列乐器中哪一件是藏族乐器?

A.伽倻琴 B.马头琴 C.柄鼓

3.欣赏舞蹈片段,说出哪一段是藏族舞?

(略:傣族舞、新疆舞、藏族舞)

4.下列三首歌曲中哪一首是藏族民歌?

A.《转圆圈》 B.《道拉基》

C.《三个宝贝》

5.藏语“扎西得勒”译成汉语是什么?

A.您好B.吉祥如意C.谢谢

总结:祝贺大家回答正确!祝同学们扎西得勒!

评述:富有趣味性、挑战性的抢答是孩子们的最爱。这一环节不仅是对本节课的一个学习检测,而且为学生提供了一个活学活用的平台。通过对照、对比、讨论,学生能更好地巩固本节课所掌握的藏族民歌风格。

教学反思:

在新课程改革的背景下,我们的音乐课堂教学究竟要让孩子获得些什么呢?我以为,引领孩子们自由、快乐地徜徉在音乐文化艺术的长河里,自主地、自信地去认识美、感受美、表现美、创造美,从而获得情智的共生才是音乐教学的宗旨。而实现这一宗旨的前提是必须处理好以下几种关系:

1.艺术性和综合性的关系

综合是新课程的一大理念,在各科教学中,教师们或多或少地体现着这种理念。但综合不是拼盘,不是简单的叠加,不是牵强附会,不是主次不分,而是有机、艺术的融合。本课中我进行了艺术各要素的融合,把歌、舞、地理风貌、风土人情融为一体,目的是让孩子们感受西藏歌曲的风格特点,了解其形成因素。本课中的综合是为了更好地实现教学目标、突现艺术性的一种手段。

2.内容与形式的关系

课堂教学是一门艺术。既然是艺术它就离不开一定的形式和手段的辅助作用,尤其是音乐教学,它是通过情感和审美来达到育人的目的的,而情感和审美都需要特定的情境。因此,创设情境,优化情境对于提高音乐教学效率有着积极的意义。音乐教学中的内容和形式是目的和手段的关系。然而,由于当前的一些青年教师盲目模仿,急功近利,缺少学习和理性的思考,呈现了热闹、浮躁、肤浅、做作的课堂实况,使音乐课变味成游戏课、活动课,并把简单的复杂化,复杂的简单化,最后学生一无所获,还美其名曰“在游戏中学习音乐”。这种普遍的现象往往会蒙蔽我们的双眼,因此处理好内容与形式的关系是成功音乐课的前提条件。朴实、简约而富有美感一直是我所追求的课堂教学风格。本课中我没有别出心裁的花样,每一种体验活动都力求朴素高效、贴近孩子、深入内心。努力地用音乐本身的美、教师的音乐素养、恰到好处的听辨方式来吸引学生,打动学生。比如,静静地听、投入地唱、富有趣味性、挑战性的练习等等。

3.审美体验与知识技能的关系

这也正是音乐课堂教学最难把握的地方。音乐是情感的艺术,音乐教育的最终目的是通过音乐、通过情感陶冶孩子的情操,纯洁孩子的心灵,培养良好的审美情趣,最终达到育人的目的。音乐又是一门科学,它有它的知识体系和内在规律,要想感受和鉴赏音乐的美必须要有一定的音乐知识和技能基础。然而,过分地注重音乐知识和技能的训练就会使音乐课枯燥乏味而失去魅力。相反,一味地强调感受和体验,忽视基本的音乐知识和技能,这样的感受和体验也只能是空中楼阁、信马游缰。因此,处理好审美体验和知识技能间的关系,把握音乐的认知规律是音乐课堂教学成功的关键。本课中,我遵循了从感性—理性—感性的音乐认知规律。课的一开始就从感性入手,抛出了三首非常典型的又是学生比较熟悉的歌,把孩子一下带进了美丽的雪域高原。接着让他们说出知道的西藏知识、唱西藏的歌,特别是听原汁原味的藏族歌曲,然后让孩子们思考讨论西藏歌曲的风格特点以及形成此特点的要素。最后再让孩子们用自己课堂里获得的理性知识来指导自己的歌唱表现。整个过程孩子们沉浸在快乐的体验和表现中,很好地实现了课堂教学的目标。