探究性学习与接受性学习的融合

2011-12-29 00:00:00刘久成

小学教学研究 2011年2期

新课程实施以来,学习方式的转变受到人们的普遍关注。由于探究性学习比起传统的接受性学习有不可替代的优势,一时成了人们争相效仿、努力实践的学习方式。然而,转变学习方式的过程中,人们又产生了种种疑虑与困惑:强调自主学习,是否可以放弃教师的主导作用呢?提倡合作学习,又应如何体现学习者个体的独立思考呢?主张探究性学习,是否认为接受性学习过时了呢?多年来的教学实践,使我们对探究性学习与接受性学习这两种学习方式有了更加深入的理解,对它们各自的特点、价值及其融合有了更加理性的思考。

一、探究性学习与接受性学习的现实考察

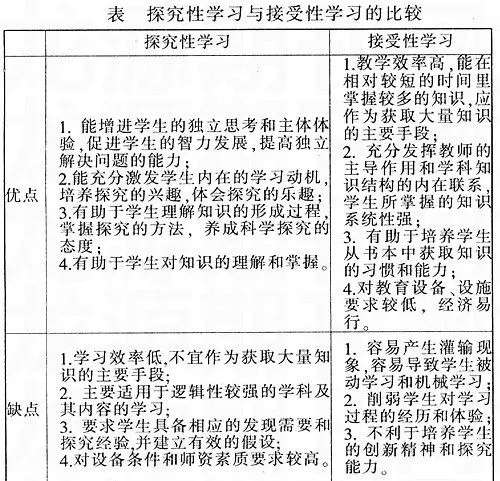

探究性学习与接受性学习是两种相对的学习方式。探究性学习是指学生以类似科学研究的方式并在教师指导下或通过自己独立的探究活动来获取知识并培养探究能力的一种学习方式。在探究性学习中,学习内容往往是不确定的,学习的核心在于要有合适的探究问题。接受性学习是指学生通过教师或教材呈现的材料来掌握具有定论的、现成的知识的一种学习方式。在接受性学习中学习内容是确定的,学生的任务就是在教师的讲解下,或通过阅读教材将有关的新知识进行理解、整合并纳入已形成的认知结构中。容易看出,这两种学习方式存在各自的优势与不足:

美国学者布鲁巴克曾断言,人类教学方法的初始状态是“模仿和记忆”。这就是说,人类最初的学习方式是“接受性学习”。我国学者施良方也认为,“接受性学习的历史十分悠久,可以说,它的历史与教学的历史一样长。”长期以来,由于受“三中心”(课堂中心、教师中心、教材中心)影响,接受性学习成了学校教育的主导方式甚至是唯一方式,教学中出现的弊端也被溯源为接受性学习惹的祸,其实这是一种误解。这种误解主要来自于把接受性学习混同于机械学习、被动学习,一谈到接受性学习就想到“机械训练” “讲授” “满堂灌”,认为接受性学习不利于学生能力的发展。事实上,虽然接受性学习对于学生学习的主动性、实践能力和创新能力的发展无多大好处,但如果教师充分考虑学生的认知特点和教学内容的具体性,有效激发学生学习的兴趣,将新知识与学生原有认知结构中的知识建立实质性的联系,这样的讲授未必是不好的方法,也未必就是“灌输”。况且,接受性学习对于学生的分析思维能力、演绎推断能力、系统思考能力以及受纳知识的能力等方面的培养有很大的、不可替代的作用。接受性学习不需要学习者亲身经历从零开始的学习活动,而主要是对前人的认知成果加以继承,这有助于加速个体认识发展的过程,形成系统化的知识结构。受纳性能力被看做是如今掌握知识的一种重要能力,正如日本学者佐藤正夫所言,“尤其是今日科学知识迅猛发展,知识不断增多,没有受纳性地掌握知识的能力,每一个人要掌握并积累众多的知识和技能是不可能的。”

早在20世纪60年代,美国著名心理学家戴维·奥苏伯尔对接受性学习和探究性学习作过系统研究。他指出:认为接受性学习必然是机械的,探究性学习必然是有意义的,这是毫无根据的。在他看来,无论是接受性学习还是探究性学习,都有可能是机械的,也都有可能是有意义的。他同时指出,要使学习过程有意义,必须满足两个先决条件:(1)学生表现出一种意义学习的倾向,即表现出一种在新学习的内容与自己已有的知识之间建立联系的倾向;(2)学习内容对学生具有潜在意义,即能够与学生已有的知识结构联系起来。满足这两个条件,就能把新旧知识联系起来,获得对新知的理解,使原有的认知结构经过内化而得到改造或重构。因此,奥苏伯尔认为,学校主要应采用意义接受性学习方式。这在一定程度上表明如今的课堂仍然大量使用接受性学习的合理性。

探究性学习以学生探究为基本特征,学习活动中学生学习的自主性得到充分发挥,常常是问题让学生自己提出,方法让学生自主寻找,思路让学生自主探究,规律让学生自主发现,问题让学生自主解决,充分体现以人为本的现代教育理念。新课程倡导探究性学习,不仅因为它有接受性学习不可替代的优势,而且因为受传统教学的影响,我们的课堂更多地强调教师的“教”,却很少关注学生的“学”;过多地依赖教材、教案,而很少关注学生在活动中的知识生成;过多地强调基础知识和基本技能,而很少关注学生的实践能力和创新能力的培养,相对忽视了学生的全面发展。

不过,理论上的应然与实际上的运用仍然存在着一定偏差。探究性学习的教学设计是一个有结构、有层次的方法论体系,它包括:(1)学生探究什么?即明确合适的探究目标、任务。(2)学生怎么探究?即在分析探究任务、探究条件、学生情况等基础上确立探究方案。(3)如何教学生探究什么以及如何教学生怎么探究?这需要教师在探究的内容、方法和监控调节上做好学生的探究向导。实践中我们常常看到:教师精心设计的活动情境,由于过于详尽,任务坡度太缓,使学生思维产生惰性,导致一些颇具探究价值的材料,未能发挥应有的价值;探究任务设计的坡度太陡,跨度太大,超出了学生的“最近发展区”,从而降低了学生思维的有效性,致使学生的思维受阻或使探究活动流于形式,造成事实上的“滑过现象”;探究进程太快,未能给学生留有足够的探究时间和活动空间,造成学生的体验、感悟不充分,思维不深入,或以操作体验代替分析思考,以造成理性思维上的“滑过现象”等等。

二、探究性学习与接受性学习融合的合理诉求

根据以上分析,我们看到探究性学习与接受性学习在一定意义上是优势互补的两种学习方式。为培养学生的综合素质,促进学生全面发展,把它们结合起来运用于教学实践,是一种合理选择。

1.从知识的分类来看

英国物理化学家和思想家波兰尼认为,知识可以分为显性知识和隐性知识两类。显性知识通常以事实、概念、命题、原理、原则来表征。它通过语言、文字或符号来表达;能通过教材、大众媒体进行传播;能为不同的人所分享。比如小学数学中的基础知识和基本技能就属于这类知识。隐性知识通常以兴趣、习惯、情感、态度、价值、信念、精神来表征,它难以用语言表达,也不能在社会中以正规的形式传递。比如尊重事实的科学态度,敢于质疑、勇于创新的科学精神等。隐性知识具有个性化、主体性特点。运用有意义的接受性学习来学习显性知识,不失为有效的教学方法;而隐性知识在很大程度上需要通过实践中的个体探索、顿悟,以及同伴的切磋、交流和体验来获得。这时采用探究性学习更加有效。

2.从培养目标的完整性来看

尽管新中国成立以来的历次大纲修订,基本上都把知识、能力和思想品德作为教学目标,但实际上还是强调知识本位。能力培养和思想品德教育被看做知识学习的“附属品”,由于教学目标的孰轻孰重,致使课堂教学强调知识的接受和掌握,探索、发现式的学习受到冷落。近年来,我国教育界针对这一现状进行了反思,提出了以培养学生创新能力和实践能力为核心、以促进学生全面发展为目标的素质教育,努力改变课程内容“繁、难、偏、旧”现状,加强学习内容与学生生活实际、社会生产实际和科学技术的联系,关注学生的学习兴趣、态度和经验,使学生在获得基础知识、基本技能的同时,形成积极的情感、态度和价值观。新课程提出了知识与技能、过程与方法、情感与态度三维并重的教学目标。这把隐性知识的教学目标提高到与显性知识目标同等重要的地位。这同样需要加强探究性学习与接受性学习的融合,不能厚此薄彼,以促进三维目标的完整实现。

3.从学习方式的互补性来看

探究性学习的心理机制是自主性,学生必须通过自己的探究活动对学习内容进行重新排列、组织或转换,并归纳结论,其思维方式主要表现为归纳;而接受性学习心理机制是同化,其思维方式主要表现为演绎。这两种学习方式的优势与不足非常明显,并且相互联系、相互制约、相互促进,具有互补性。接受性学习是促进探究性学习的重要条件,接受性学习也常常以探究性学习获得的具体经验和方法作为支撑。为此,周玉仁教授曾指出:“接受性学习也是学生进行数学学习的另一种重要方式。接受性学习不等于死记硬背,只要学生对新内容产生强烈的兴趣,教学中教师又处处从学生原有的知识基础和思维水平考虑,促使学生能主动地找到新旧知识的连接点,也是有效的学习。”所以,我们在强调探究性学习,推进新课程改革的同时,切不可过分夸大探究性学习的功能和适用范围,以探究性学习来排斥其他学习方式。

三、寻找探究性学习与接受性学习的中间地带

既然探究性学习与接受性学习是两种互相联系、重要的学习方式,如何将其融合到教学过程中,是必须面对的问题。

1.不同课题教学中两种方式的选择

我们应当根据两种学习方式的各自特点和适用范围,针对不同的课题进行合理选择。比如,小学数学中的概念、术语、符号命名、规定等是数学家、科学家建立的科学体系中的合理的人为规定,放手让学生自主探究,只能是浪费时间。这样的内容适宜于接受性学习。而对于一些实践性较强、结构不够好、具有开放性的问题,就比较适宜采用探究性学习的方式。

2.同一课题教学中两种方式的结合

同一课题教学中,不同的教学环节穿插运用探究性学习和接受性学习,让这两种相对独立的学习方式统一于一个完整的教学过程之中。我们说它们相对独立,并不是说它们非此即彼,水火不容,而是完全可以行走在“中间地带”,求得两者之间的平衡与融合。

我们提倡探究性学习与接受性学习的融合,是希望教学实践中能把这两者有效地结合起来,实现优势互补,只有这样才能兼顾不同类型知识的学习、不同类型能力的培养,才能提高学习效率,培养全面发展的人才。